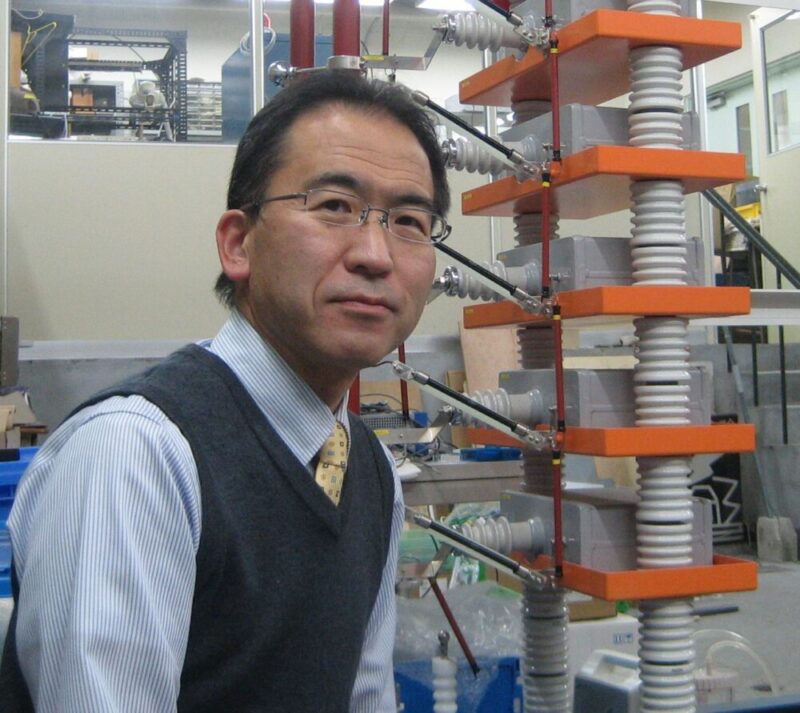

高専ロボコン黎明期から、学生たちのロボコンプロジェクトを支えてこられた小山高専電気電子創造工学科教授の田中昭雄先生。2020年にはついに初優勝を果たしたチームの軌跡と、田中先生がロボコンにかける想いを伺いました。

学生の「ものづくり」を支える教員を目指して

-小山高専に赴任するまでの経緯は?

私自身、ここ小山高専の卒業生なんです。卒業後は長岡技術科学大学に3年次編入という形で進学し、4年ほど長岡におりました。その後はなんとなく民間企業に就職するんだろうなと思って過ごしていたんですが、小山高専時代の恩師から「助手の空きが出るんだけど、高専に来てみないか?」とお誘いいただいたのがきっかけで、赴任することになりました。

私の高専時代には、ものづくりに付き合ってくれる先生が当時おらず、少し寂しい思いを感じていたんです。そういう意味で、学生と一緒に何かものづくりができる先生になってみようかなという思いもあり、高専教員の道に進みました。

-着任当初からロボコンに携わられていたのでしょうか?

高専ロボコン自体は、1988年からスタートしており、ちょうど私が高専を卒業した年から始まったんです。その後、小山高専に赴任したのが1992年で、その年は活動の様子を見させてもらい、翌年の1993年からロボコン指導に携わらせていただくようになりました。ですので第6回大会から携わり、かれこれ30年近く指導していることになりますね。

約30年続けてきたロボコン指導教員としての学生との向き合い方

-黎明期から今に至るまで、高専ロボコンにも多くの変化があったと思います。

そうですね。最初はどのチームも、「スタートゾーンから出られればすごい」といったレベルでした。どの高専にもロボコンに協力してくれる、おもしろがってくれる先生というのがいれば良いのですが、学生任せの高専も多く、そうするとやはり出場できてもマシンが動かないとか、スタートゾーンから出られないなんてことは多々ありましたね。でも始まってみないと分からないという意味ではドラマがあって、おもしろみにも繋がっていたと思います。

それに制作するマシンのレベルも年々あがってきましたね。昔は乾電池でモーターを動かすロボットだったのが、90年代の中盤になってくると外部電源を使った、高性能でハイパワーなモーターになり、ロボットも徐々に大型化していきました。当初8kg程度の重量制限だったものが、今では50kgまでOKなんです。

また2000年以降も徐々に難易度があがり、2001年にはそれまで有線でコントロールしていたものが、赤外線操縦でロボットを動かす無線操縦に変わり、2008年頃には歩行技術も必要になっていきました。近年では、2016年頃から自動化を取り入れることになり、求められる技術が徐々に高くなっているのを痛感しています。

-小山高専のロボコンチームは、どのような組織つくりをされているのでしょうか。

他の高専では、有志で活動したり、部活として取り組んだりとさまざまかと思うのですが、本校では、1年ごとのプロジェクトとして活動しています。ただ私がロボコン指導を担当し始めた当初はそうもいかず、1年目は自分から何人かの学生に声を掛けて5名くらいからスタート。

その後は有志でチームをつくり大会に参加していたんですが、より学科や学年の垣根を越えて活動ができればと思い、2016年からは1年ごとの登録制プロジェクトとして取り組んでいます。いまでは毎年40~50名の学生が参加してくれていますよ。

単年度の活動なので、低学年層でもその都度アイデアが出せるし、自分自身で考えて、やりたいと思った年にすぐ始められるというメリットもあり、活動全体が活性化できているんじゃないかなと感じています。

できるだけ教員も一緒に絡むような形でロボコン指導を行っているんですが、それにはどうしてもロボコン本来の目的を学生に伝え続けなきゃいけないかなという思いがあるからなんです。

というのもロボコン本来の目的って、勝ち負けよりもアイデア対決にあるんですよね。アイデアを大切にしていかないと、勝負事だけになって大会自体もおもしろくなくなっちゃうんですよ。その部分を伝えていかないと、勝つマシンつくりに偏ってしまう。他とは違うものづくりにチャレンジすることが高専ロボコン本来の在り方で、だからこそ見る人も注目してくれるコンテンツなんだと思うんです。

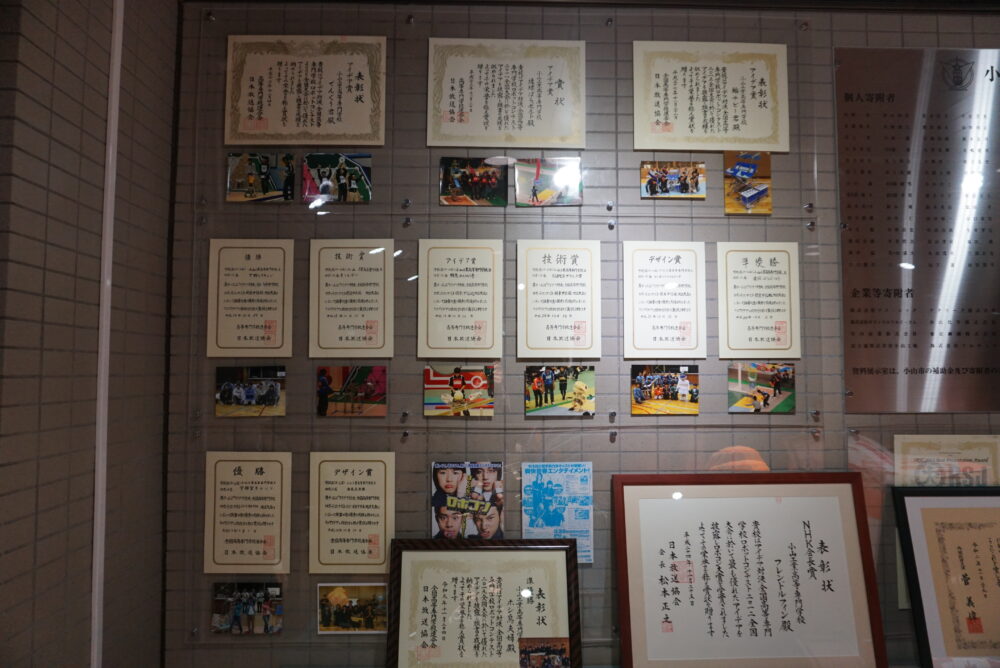

高専ロボコンは、関東ですと地区大会の優勝チームと、その他3チームの計4チームが全国大会に出場できるんですが、その他3チームというのは推薦で決まるんです。何をもって推薦するかというと、やっぱりアイデアがおもしろいとか、高専的なマシンであるとか、そういう部分が審査されるので、おもしろいアイデアを考えることは草創期から常に学生に伝えていることですね。

-2020年の開催ではついに初優勝されましたね。おめでとうございます!

ジェスチャー操作で自動追尾ボール投げができます。(左側ロボット)

・イロハライナー(ロボコン2008製作、全国大会準優勝)多足および二足歩行により高速に移動することができます。(右側ロボット)

昨年はCOVID-19渦のリモート大会ということで、多くのことがイレギュラーという中での開催でしたが、そんななかでも学生たちが時間を見つけて活動してくれたおかげで、優勝することができました。

4年生の女子学生がリーダーを務めたチームが優勝したんですが、アイデアから制作物の完成度、またリモート開催だったのでオンライン配信のカメラワークにBGMの編曲・照明の当て方など、例年以上に多くのことに気を配り、とても秀逸な出来だったと思います。

リーダーの女子学生は、前年の2019年大会では裏方に回り、思うような活躍ができなかったという悔しさがあり、翌年の活躍に繋がったんじゃないかなと思います。もともとセンスはあると思っていたんですが、少しのヒントから上手に意図を汲み取って活かす力や、円滑なチームづくりなどもうまかったですね。彼女自身もその辺りは意識して、活動していたと思います。ロボットづくりは一人ではできないので、チームの雰囲気をいかにうまくつくるかというのは、重要な素質だと思います。

2020年大会ではロボット制作以外にも、BGMの選曲から背景セットの制作など、多岐に渡る作業が必要でした。でも逆にそのおかげで全国大会出場チームのメンバー以外の学生にも、撮影や照明を担当してもらうとか、セットをつくってもらうなどの役割や活動の場ができたことは大きく、優勝の瞬間は全員でうれしさをかみしめることができたと思います。

-2021年もまた新たなテーマでチャレンジされると思いますが、今後ロボコンを通じて学生たちとどのように接していきたいとお考えでしょうか。

私自身はロボコンに携わり始めた当初から、熱量というか気持ちは変わっていないんですが、学生の気質や性格なんかは年々変化していると感じています。昔のような時間的な拘束もできないですし、強い言葉で叱咤激励しても、届かないケースも多いです。そういう対応というのは、時代時代で変えていかなくちゃいけないと思っているので、教員側も試行錯誤の毎日ですね。

ただ私がロボコン指導を30年近くやり続けているのは、ロボコンを通じてチームワーク力やコミュニケーション力を培ってほしいという思いがあるからなんです。高専生は、一人一人の能力は優れているんですが、横との連携、あるいは先輩後輩などの縦の連携に苦手意識のある学生が多い気がします。

でもそれって社会に出てから必須の能力。ものづくりにおいて、コミュニケーションが不足していると、部品つくりでもっとこうしてほしいのに変に気をつかって言えないとかだと、良いものがつくれないですよね。

なんでも話ができるような環境とか、そういった関係性を早い段階でつくれるかどうかっていうのは、ものづくりにとってはとても重要だと思うんです。ロボコンの活動を通して社会性や人間力を付けて、社会に出てからもここでの経験を活かしてくれることを期待し、これからも学生と向き合っていきたいと思っています。

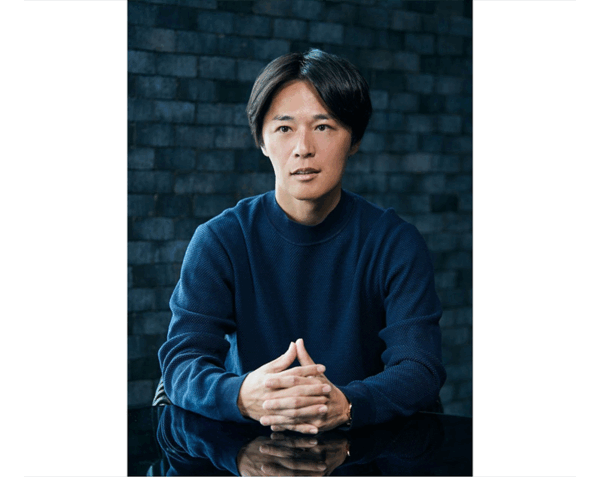

田中 昭雄氏

Akio Tanaka

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授

1988年 長岡技術科学大学 電子機器工学課程 卒業

1992年 長岡技術科学大学大学院 電子機器工学専攻 修了

1992年 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 助手

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- 高専卒の技術者の価値を高める、女性目線で取り組むキャリア支援

- 国立高等専門学校機構 本部事務局 教授/学生参事

内田 由理子 氏

- 憧れた研究者の道。大学でできないことが高専でできる?

- 東京工業高等専門学校 物質工学科 教授

庄司 良 氏

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

-300x300.png)

-300x300.png)