コンクリート工学の最前線で活躍されている木更津高専の青木優介先生。その原点には、中学時代に芽生えた「教える喜び」と、高専で培った技術への情熱がありました。博士課程を経て高専教員になられた青木先生が語る、研究と教育への思い、挑戦を続ける意義に迫ります。

憧れと直感、高専で見つけた特別な道

―高専に進学されたきっかけを教えてください。

高専を知ったのは、近所に住んでいたお兄さんの影響でした。そのお兄さんが高専を卒業して大手家電企業に就職したと聞き、「こんな学校があるのか」と興味を持ちました。それまで高専のことはほとんど知らなかったのですが、「すごい会社に就職できるんだな」と驚いたのを覚えています。それに加えて、「特別な技術が身に付けられる学校」というところにも惹かれましたね。

高専に入学してすぐは他の学校との違いを意識することはありませんでした。でも、あるとき専門科目の授業で先生が「君たちは高専に来たのだから、これはできるようにならないといけない」とおっしゃったんです。その一言で、自分はちょっと変わった学校に来たのだなと実感しました。

高専の文化祭は、独特の雰囲気があってとても印象的でした。私自身も、みんなと力を合わせて木材で橋をつくるなど、楽しく取り組んだ思い出があります。文化祭全体では、カラオケ大会が一番の盛り上がりを見せる場面だったことを印象深く覚えています。

―大学編入を決めた理由は何ですか。

5年生になるまでは、就職してゼネコンで働こうと考えていました。でも、父が「行けるなら、行け」と大学進学を勧めてくれたのです。最初は迷いましたが、進学することに決めました。今から思えば、心の中では自分もそれを望んでいたのだと思います。

当時、高専から大学に編入するのは、あまり一般的ではありませんでした。進学先として長岡技術科学大学を選んだのは、試験を受けに行ったときに校舎がきれいで、「ここで学びたい」と直感的に思ったからです。また、雪国への漠然とした憧れもありました。「スキーやり放題じゃん!」なんて軽い気持ちもありましたが、今ではいい選択だったと思っています。

―教員を志したきっかけを教えてください。

中学生の頃、ラグビー部に所属していました。私は背が高いものの、線が細くて足も遅く、ずっと補欠でした。それでも素晴らしい先生や仲間たちに恵まれ、部活を続けていました。

ある日、先生から「1年生たちにスクラムの姿勢を教えてほしい」と頼まれました。スクラムは下手をすると大怪我につながるので、今まで教わったことを自分なりに工夫して懸命に説明したところ、ある1年生が「教え方がわかりやすい」と言ってくれたのです。プレイヤーとしてはその1年生にもあっさり抜かされてしまいましたが、その時「教えることなら自分にもできる」と気づきました。

高専の教員になった経緯には、大学院時代の指導教員の影響が大きいです。博士課程に進学したのも、研究室の忘年会で先生から「博士課程に進まないか」とお声がけいただいたのがきっかけでした。今思えば、先生はお酒が進みすぎて、ご判断を誤られたのかもしれません(笑) ただ、先生からそう言っていただいたことが本当に嬉しく、親に相談して、数日後には進学を決めました。

その後、高専出身で長岡技大で育った経験を生かし、高専教員になることを指導教員から勧められ、公募に応募し続けました。なかなか採用されず、返信されてくる封筒の厚みで不採用とわかる特技まで身についてしまいましたが、なんとか現在の木更津高専で教員になることができました。

日本だからこその課題「コンクリート内部への塩分浸透」

―現在の研究について教えてください。

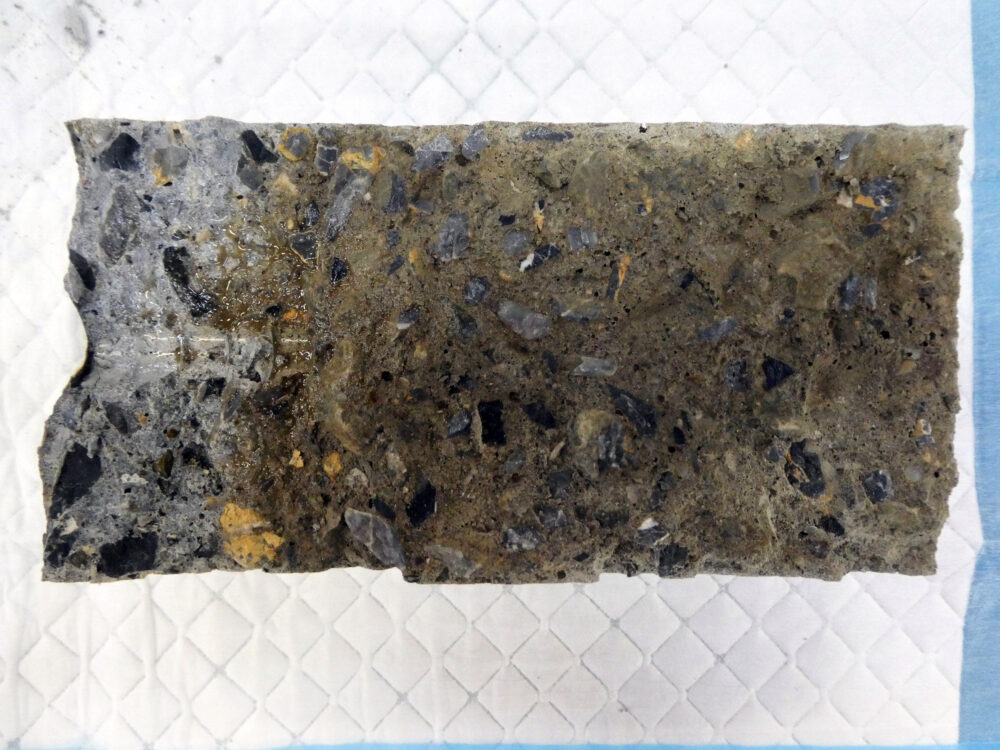

主にコンクリート内部への塩分浸透を簡単に可視化する方法を研究しています。コンクリートは建築や土木構造物に広く使われていますが、塩分が浸透すると内部の鉄筋が錆び、性能が劣化するリスクがあります。そのため、「どこまで塩分が浸透しているか」を簡単に調べる方法が求められています。

私は硝酸銀溶液を使った手法に着目しました。昔の白黒写真で使われていた溶液ですね。スプレーでこの溶液をコンクリートに噴霧すると、塩分が浸透している部分が白く変色するため、一目で状況がわかります。この手法は簡単で費用も抑えられるため、多くの現場で使える可能性があります。日本は海に囲まれた国ですから、こうした技術は今後さらに重要になるはずです。

―この研究を始めたきっかけは何ですか。

木更津高専で勤め始めた頃、海岸沿いの構造物を多く扱う企業様との共同研究に参加させていただく機会がありました。その際、近くの大学の先生から硝酸銀溶液の手法を教わり、企業の課題解決に役立つのではないかと考えたのです。実際に研究を始めると、意外とこの手法は奥が深いということがわかりました。試験の手順や条件を少し変えるだけで結果が異なり、試行錯誤の連続です。

―研究のやりがいを教えてください。

研究を通じて、さまざまな方から相談を受ける機会が増えたことが嬉しいです。

日本は海に囲まれ、冬季には凍結防止剤として塩が使用される地域も多いため、塩分によるコンクリートの劣化は非常に身近な問題です。この簡易的な方法は手軽でありながら非常に奥が深く、試験の手順を少し変えるだけで結果が大きく変わることもあります。そのため、技術的な課題に取り組みながら、他の研究者の方から「聞けてよかった」と言ってもらえる瞬間に、大きな達成感を感じます。

また、研究成果の社会実装という意味では、この方法が2021年3月に日本非破壊検査協会の試験規格として発行されました。無論、これは私一人の成果ではなく、1970年代の欧州の研究者たちが発案し、その後、多くの研究者が積み上げてきた成果の結集です。私はその一部を担わせていただいただけですが、それでもこの手法が公式な規格として発行されたことに喜びを感じます。試験規格は数年ごとにリニューアルされるため、より多くの方々に利用していただけるよう、これからも研究を重ねていきたいと考えています。

失敗を恐れずに挑戦してほしい

―教育活動で大切にしていることは何ですか。

「失敗は成長の過程」ということを学生に伝えることが大切だと思っています。私自身がその繰り返しでここまできたと思っています。ただ、それを実現するためには、私たち教育者側のあり方も見直す必要があります。現在、学校での評価は試験の点数や発表の完成度など、結果に重点が置かれがちです。そのため、失敗を繰り返しながらも成長した部分や、もがき続けた努力が評価される機会が少ないように感じています。

こうした評価の仕組みが、学生たちが挑戦や失敗を恐れる一因になっているのではないかと考えます。実際に「失敗しても大丈夫だよ」と私たちが伝え切れていないのではないかという反省もあります。だからこそ、成長過程や挑戦そのものに目を向けた指導を心がけ、学生たちがもっと自由に挑戦できる環境をつくることが必要です。これは教育者として、しっかり考え、改善していかなければならない部分だと感じています。

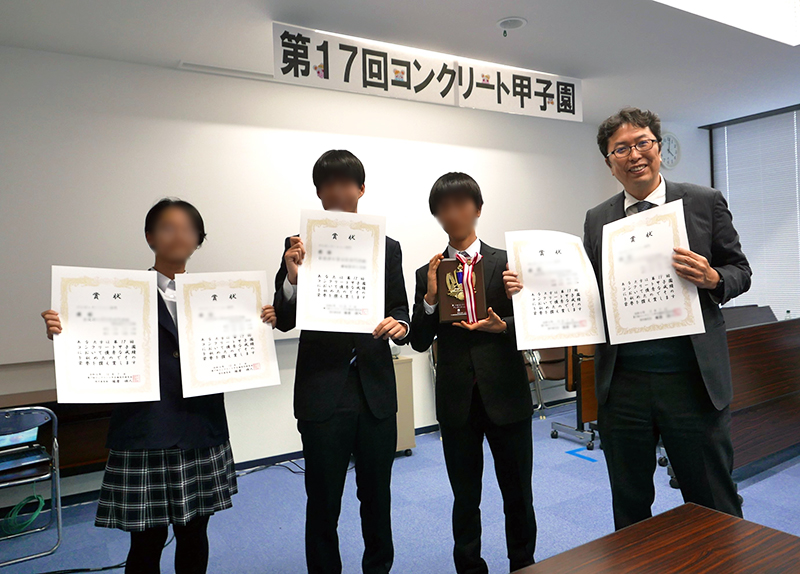

また、部活動では学生が主体的に取り組める環境を整えることを心掛けています。現在は「土木技術研究同好会」の顧問を務めていますが、学生たちがアイデアを出し合い、成果を形にしていく過程を支えるのが私の役目だと思っています。今年の「コンクリート甲子園」では、初出場ながら総合4位、プレゼンテーション部門で優勝という快挙を達成しました。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

高専の学生たちは、本当に優秀で素直な「いいやつら」だと思っています。その素直さや努力を惜しまない姿勢があるからこそ、社会からも「ぜひウチに来てほしい」と声をかけていただけるのだと思います。これからもそういった特長を持つ高専生であり続けてほしいですし、高専を目指す中学生にも「自分もこんなふうになりたい」と思ってもらえるような存在になってほしいと願っています。

ただ一方で、学生には、ほんの少しでいいので「コンプレックス」を抱き続けてほしいと思っています。これは私自身の古い考え方かもしれませんが、普通高校から大学へ進んだマジョリティの人々に対して負けたくない気持ちを持つことが、成長の糧になるのではないかと感じるのです。

もちろん、彼らを敵視したり憎んだりするのではありません。互いにより良い人間関係を築きながらも、心のどこかで「負けたくない」という想いを持つことで、自分を奮い立たせる力が生まれるのだと思います。

「今どき、そんなコンプレックスを持つ必要はない」と言う方もいるでしょう。その方が健全だとも思います。しかし、私はあえてその「負けたくない」という想いの価値を信じています。それを持たなくなったとき、高専が培ってきた評価が静かに崩れ始めるのではないか、そんな不安を抱いています。

この考えは学生に押し付けるものではありません。直接言葉にしたこともほとんどありませんし、心の中に秘めておくべきものかもしれません。ただ、自分自身を振り返ると、この想いが原動力となり、ときに、自分を律してくれてきたように思えます。これを読んだ高専生の皆さんには、「そういう人も、いるな」ぐらいの感じで、心のどこかに置いておいていただければ望外の喜びです。ともあれ皆さん、楽しく行きましょう。

青木 優介氏

Yusuke Aoki

- 木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 教授

1994年3月 大阪府立工業高等専門学校(現:大阪公立大学工業高等専門学校) 土木工学科 卒業

1996年3月 長岡技術科学大学 工学部 建設工学課程 卒業

1998年3月 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 修士課程 建設工学専攻 修了

2002年3月 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 博士後期課程 材料工学専攻 修了

2002年10月 木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 助手

2005年4月 同 講師

2007年4月 同 准教授

2013年4月 八戸工業高等専門学校 環境都市工学科(現:環境都市・建築デザインコース) 准教授

2014年4月 木更津工業高等専門学校 環境都市工学科 准教授

2018年4月より現職

木更津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- チャンスを掴めば、見える景色が変わってくる! 目の前にある機会を活かし、中国と日本の橋渡しを目指す

- 株式会社フェローシップ グロキャリ事業部

矢後 英一 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)