2024年1月21日(日)に開催された【第2回高専GIRLS SDGs×Technology Contest(高専GCON2023)】にて、最優秀賞(文部科学大臣賞)とJFEスチール賞のダブル受賞を果たした「かきっ娘」。「CO₂を吸収する無焼成スマート牡蠣殻タイル」の開発に取り組んだかきっ娘は、鳥羽商船高専と豊田高専の学生によって結成され、エントリー85チームで唯一の合同チームでした。

本記事では、その取り組みと今後の展望について、連携企業(ケアシェル株式会社、株式会社中島窯業)も交えながらご紹介します。

鳥羽市と多治見市が抱える課題——その両方の解決を目指す

「CO₂を吸収する無焼成スマート牡蠣殻タイル」の開発は、鳥羽商船高専の学生が金型の設計とタイルの試作を、豊田高専の学生がタイル機能の評価を主に担当。加えて、連携企業であるケアシェル(三重県鳥羽市)が牡蠣殻粉末の供給や固化プロセスを、中島窯業(岐阜県多治見市)が試験方法やタイル成形の知識提供及び製造を行いました。

牡蠣殻タイルに込められた狙いとしてまずあったのは、鳥羽市にある大量の牡蠣殻の有効活用です。鳥羽市は牡蠣養殖の生産地として有名であり、鳥羽市のある三重県は日本で7位(※)の生産量を誇ります。

※農林水産省「令和4年漁業・養殖業生産統計」より

しかし、大量に牡蠣が消費されたら、大量の牡蠣殻が残ります。この牡蠣殻が課題であり、鳥羽市では鳥羽かき殻加工センターを運営し、そこに運ばれてくる15,000 t/年の牡蠣殻を粉末加工して「鳥羽かき殻石灰 しおさい」をつくり、販売しています。

出来上がった石灰は肥料として使えるほか、ケアシェルでは独自の技術で粒状に固め、アサリ養殖の中和剤として使用できる「ケアシェル」に加工して販売しています。しかし、それ以外の石灰の用途を増やすことで、さらに石灰へのニーズを増やし、牡蠣殻をより幅広く活用できるようにすることが課題でした。

もう1つの狙いは、減少している粘土の代わりとなるタイル原料の発見です。

美濃焼タイルで有名な岐阜県の多治見市は近年、粘土鉱山の減少が深刻になっており、1993年には59か所あった粘土鉱山が、2023年には2か所だけになってしまいました。ですので、粘土に代わる新しい原料が必要とされています。

その新しい原料として中島窯業がまず注目したのはホタテ殻でした。しかし、ホタテ殻タイルがなかなか求める強度にならず、技術相談で岐阜県セラミックス研究所を訪れたところ、同時期に牡蠣殻タイル開発について研究所に相談していた豊田高専と鳥羽商船高専の件を聞き、連携企業として参加することになったのです。

高専・学科・学年の違いを飛び越え、企業とも連携した開発

もともとかきっ娘は、鳥羽商船高専の5年生3名と、豊田高専の3年生2名のチームでした(2023年度当時)。2024年度現在は、先ほどの鳥羽商船高専の3名が卒業した一方、鳥羽商船高専の5年生2名、3年生3名、2年生3名が、豊田高専も専攻科生2名、5年生2名、4年生1名、2年生1名が、新たにチームに加わっています。

かきっ娘に加入した経緯は一体何だったのでしょうか。初期メンバーである豊田高専の内藤万結さんと佐藤舞乙さん(ともに環境都市工学科 4年生、現在)にお話を伺いました。

内藤(万)さん:豊田高専の先生が「牡蠣殻を使って何かつくろう!」と募集をかけていまして、それに応募する形で参加しました。タイルの案はその後の話し合いで決まりまして、当初はチョークの案などもあったんです。同世代の人たちと何かに取り組みたい気持ちがもともとあったので、わくわくして参加しました。

佐藤さん:私も募集がきっかけでした。その説明の際に、鳥羽にはたくさんの牡蠣殻があって困っていることを初めて知り、「困っていることを助けられたら、それはすごいことだな」と思い、参加しようと決めました。

豊田高専の環境都市工学科には、鳥羽商船高専にはない計測器などがあるため、先述の通り牡蠣殻タイルの強度や吸水性といった機能評価を主に担当。内藤(万)さんと佐藤さんは、1年生の頃からコンクリートの配合を考えて実際につくり、その強度を測定するなどといった実習を行っていましたので、その学びを活かした取り組みとなりました。

また、中島窯業との連携によって、タイル成形の基礎的な知識提供から、試験方法についての情報交換も実施。高専を含めた学校との連携を行うのは、中島窯業にとって初の試みでした。今回の連携で高専生にどのような印象を抱いたのか、中島窯業の柴田大樹さんに伺いました。

柴田さん:女性メンバーのチームということで、当初抱いていた固いイメージとは異なり、ほんわかした印象を受けました。ただ、打ち合わせでの資料やGCONでのプレゼンの完成度が高く、そのギャップにびっくりしましたね。

一方、鳥羽商船高専では牡蠣殻タイルの金型設計と試作実験を担当。現在は、鳥羽商船高専の初期メンバー3名から研究開発を引き継ぎ、情報機械システム工学科 5年生の小久保愛菜さんを中心に動いています。

小久保さん:初期メンバーである先輩方とはもともと仲が良かったこともあり、2023年の7月に牡蠣殻タイルの活動を知りました。GCONの受賞垂れ幕を見て、改めてすごい活動をされているんだなと思いましたね。今年の3月から正式にメンバーに加わり、活動しています。

鳥羽商船高専の牡蠣殻タイル試作は、ケアシェルが持つ「CO₂を吸収しながら牡蠣殻石灰を粒状に固化する技術」を提供してもらい、それを応用する形で実施。ケアシェルはこれまで国や県の研究機関、三重大学、水産関係の学校との交流はあったものの、高専と連携してプロジェクトに取り組むことは初めてでした。

今回の連携によって、高専生にどのような印象を抱いたのか、ケアシェルの取締役である山口慶子さんにも伺いました。

-600x385.jpg)

山口さん:スピード感があるなと思いました。それは恐らくではありますが、高専で専門性を高めているからこそだと思っていまして、一極集中型で取り組んでいる姿が印象的でした。

また、鳥羽商船高専と豊田高専の学生のみなさんは、週1回程度のオンラインミーティングで進捗確認や意見交換を実施。そのほかチャットなどでもコミュニケーションを随時取っており、直接会ったのはGCONまでだと2回だけだったそうです。

基本的にオンラインでプロジェクトを進めていく中、当時3年生だった豊田高専の内藤(万)さんと佐藤さんにとって、当時5年生だった鳥羽商船高専の初期メンバー3名の姿はどのように写っていたのでしょうか。

内藤(万)さん:やっぱり最初は緊張しましたが、私の意見をしっかり聞いていただきましたし、そのうえで今後の方針を検討するという、「みんなで意見を出し合う雰囲気」をつくっていただいたと思います。GCON本番でもたくさん声をかけていただき、すごく頼りになる存在でした。

佐藤さん:今回のプロジェクトの初期案がまとめられたパワーポイントを送っていただいたのですが、それがすごく綺麗にまとめられていて、「こんな分かりやすい資料をつくれる方と一緒にやるのか」と感じたのが最初でした。ですので、少し恐縮した部分はあったのですが、実際にお会いするとすごく気さくで優しく話してくださり、その後はラフにオンライン上でも話せるようになりました。

異なる高専、異なる学科、異なる学年の学生同士がオンラインを利用し、企業も交えた連携と開発。これによって、「学生だけで自主的に進める主体性を養えた」や「授業以外でいろいろな方と関わり、自分の知識や技術を生かすことで、自身の将来の可能性を新たに考えることができた」といった声がありました。

牡蠣殻タイルの、さらなる進化に向けて!

今回のプロジェクトによって開発された「CO₂を吸収する無焼成スマート牡蠣殻タイル」。強度はJIS規格(屋内壁の破壊荷重108N)を大きく超え、ヒノキ以上の吸水性も達成しているとのこと。このタイルはサウナの内壁として活用されることを目指しているので、従来のサウナに使われているヒノキ以上の吸水性を持つことは、非常に大きな成果と言えます。

山口さん:牡蠣殻を粒状に固化させる技術自体はケアシェル独自のものですが、あくまで手作業による技術です。機械で綺麗なタイルに成形する技術を鳥羽商船高専さん、豊田高専さん、そして中島窯業さんが開発されました。JIS規格を超える強度をもった牡蠣殻タイルを実際に見たときは「本当に商品になりそうなタイルって、こういう方法でつくれるんだ!」と、感動したことを覚えています。

さらに、無焼成のため成形性(好きな形状にできること)に富むことから、ガラスなどを組み込むことで、様々な意匠性を持たせたタイルづくりも可能です。現在、中島窯業ではホタテ殻と牡蠣殻を合わせることで、牡蠣殻の粗い粒度を意匠としたタイルづくりを検討中。高専にも相談中だそうです。

柴田さん:今回の産学連携によって多治見市長に訪問させていただいたり、新聞に掲載いただいたりなど、外に向かっていくような、地域を巻き込んだ動きや雰囲気を社内全体で醸成できて良かったです。実は、弊社の廃棄タイルの再利用方法について豊田高専さんに相談しているのですが、そういった会社の中だけでは解決できない問題を相談できる環境ができたのは、すごくありがたいなと思います。

このように多くのメリットを持つ牡蠣殻タイルですが、今後の課題や目標としては「調湿性を上げる」「耐久性を明確にし、それを上げていく」「カラーバリエーション等、さまざまな意匠性を取り入れる」「具体的な活用に向け、サウナ施設の方と情報交換をする」などが挙げられています。

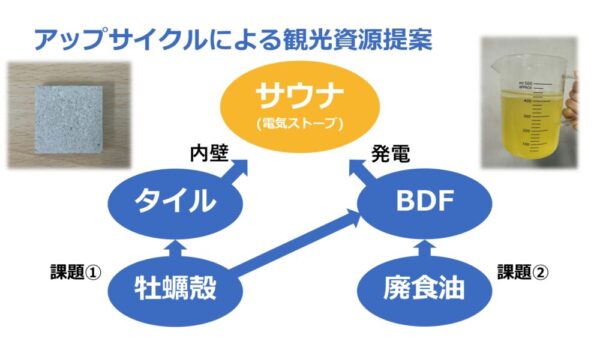

鳥羽商船高専の小久保さんは、鳥羽市の観光スポットの1つとして牡蠣殻タイルを活用したサウナ施設をつくることで、「サーキュラーエコノミー」を展開していく計画だとお話しされていました。

小久保さん:鳥羽市の廃油をバイオディーゼル燃料にし、その電気エネルギーと牡蠣殻タイルで鳥羽市にサウナ施設をつくることで、観光客を増やし、牡蠣の消費量が増え、そこで新たに廃棄される牡蠣殻をさらに活用する——このような「循環」のある経済システムをつくりたいと考えています。廃油をバイオ燃料にする際の触媒にも牡蠣殻を使うんですよ。

また、牡蠣殻は鳥羽市だけではなく、牡蠣の養殖生産量1位の広島県など、日本の多くの場所で問題になっています。また、そのほかの貝殻なども合わせると、その問題の大きさは計り知れないものです。このプロジェクトは、世界を視野に入れた事業になる可能性を秘めていると言えます。

新メンバーの加入も、今後の牡蠣殻タイル開発の展開に変化をもたらすかもしれません。豊田高専の電気・電子システム工学科 2年生(現在)の内藤千晶さんも、新メンバーの1人です。GCON終了後にかきっ娘へ加入となりました。ちなみに、内藤千晶さんは内藤万結さんの妹にあたります。

内藤(千)さん:授業以外で企業の方と一緒に何かに取り組むことは、2年生時点では珍しいことだと思っています。ただ、ロボカップ(自律移動ロボットによるサッカー競技)という電気・電子システム工学科の学生で組織された課外活動に携わってきたので、学年の違う学生のみなさんがいらっしゃる点では不安はありませんでした。姉がいることも、不安がなかった理由の1つです。

電気・電子システム工学科という、タイルづくりとあまり関係のない分野の学生かもしれませんが、タイルに関するいろいろな知識を深めつつ、データ解析やアプリ開発など、今後発展していく際に必要となる力を発揮したいなと思っています。

高専GCON2023に唯一の合同チームとして参加したかきっ娘だからこそ開発できた「CO₂を吸収する無焼成スマート牡蠣殻タイル」。GEAR 5.0やCOMPASS 5.0など、複数の高専が連携した取り組みはこれまでも実施されてきましたが、コンテストでも今後このような合同(連携)チームがさらに生まれてくることが予想されます。

異なる高専、異なる学科、異なる学年、そして異なる世代を跨ぐかきっ娘のプロジェクト。まだまだ進行中のこのプロジェクトが、今後の高専生の研究開発におけるモデルケースとなる日は近いと考えられるでしょう。

<取材後追記>

鳥羽商船高専の小久保さんも所属する研究室メンバーのみなさんが、牡蠣殻を用いたサーキュラーエコノミーの内容で【SIH国際ビジネスコンテスト2024】にエントリーし、一次審査を通過。5月12日(日)のアジア太平洋(日本)予選に出場しました。

【SIH国際ビジネスコンテスト】は、一般社団法人 SDGs Innovation HUB(SIH)がSDGsの達成に向け、ビジネスアイデアとファイナンスを掛け合わせることで、世界へ飛躍する事業や若手起業家を育てるハブ(HUB)としての役割を果たすことを目的としたコンテストです。学生だけでなく、社会人も対象とした間口の広いコンテストとなっています。

鳥羽商船高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 研究職からプロアドベンチャーレーサーに転身! 「自分の選んだ道こそが正解」と胸を張って言える人生に

- プロアドベンチャーレーサー

イーストウインド・プロダクション 代表

田中 正人 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏