東京高専を卒業後、就職を選び、現在は有限会社北の根で工場長をされている澁谷知洋さん。「高専の実習とプロの世界は変わらない」と語る澁谷さんは、現在ものづくりの第一線で活躍されています。そんな澁谷さんに高専時代の思い出や現在のお仕事について伺いました。

吹奏楽部で部長を務めながら、新規研究室で奮闘

―澁谷さんが東京高専に進学されたきっかけを教えてください。

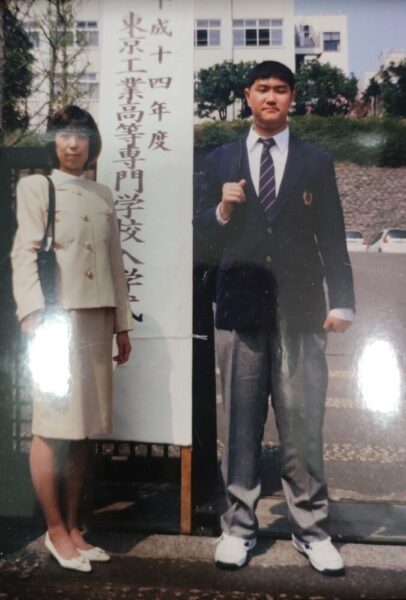

もともと科学全般とものづくりに興味があったことと、理科が得意科目だったこともあり、工業系の進学を目指していました。そんな中、ある日テレビで見たロボコンにおもしろさを感じたことから、高専という学校を知り、進学を考えました。

オープンキャンバスにも参加して、電⼦部品の組⽴の体験イベントに参加した記憶があります。工業高校も検討していましたが、第一志望は高専でしたね。「ロボコンに⼀番近い」という理由で、機械⼯学科を選びました。

―東京高専に進学されてみて、いかがでしたか。

当時の高専は「職人を育てるための学校」という色が強く、1年生の時から本格的に現場で技能と知識を学習し、その経験を理論で補強していくというスタイルで、中学を卒業したばかりの15歳の自分にはなかなかハードな授業内容でした。

とはいえ、成績は5年間、上位をキープしていました。嫌々やっている勉強とは違い、自分の興味のある分野だったので、そこが好成績を残せた一因だったと思います。高専の勉強はとにかくおもしろかったですね。

―高専時代の部活動について教えてください。

ロボコンにあこがれて高専に入学したものの、結局ロボコンはやらなかったんです(笑) テレビで熱い戦いを繰り広げてガッツポーズをしている学生の印象が強かったんですが、表に出てきているのは一部の学生でした。実はバックグラウンドで⼤切な仕事をしている学生もたくさんいて、いざ全体を見てみると、その中にいる自分があまり想像できなかったんです。

なので、中学時代からやっていた吹奏楽部に入りました。打楽器をメインに演奏しながら、部長も経験しましたが、当時は部員が40人ほどおり、上下関係や部員をまとめることに腐心しましたね。同学年が2人しかいなかったので、足りない役職は後輩にお願いしていました。

吹奏楽部は、冬の演奏会と文化祭が集大成を見せるお披露目の場だったんです。文化祭ではマーチングを披露し、冬の演奏会ではOBOGにも参加してもらい、60人規模のバンドを引っ張りました。指揮者として一段上から見るメンバーは圧巻でしたし、「この人数を引っ張っている」という責任を感じたことを覚えています。

上場企業から小さな会社へ。一念発起して転職

―卒業研究はどのようなことをされたのですか。

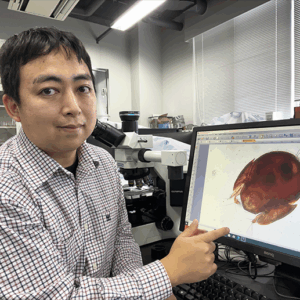

堤博貴先生の研究室で、「画像処理技術を用いた制御技術の精密加工分野への適用」の研究をしました。当時は指導教官として比較的若くいらっしゃった堤先生と「何か新しいことがやってみたい」と話し合ったことがきっかけです。

内容としては、カメラで撮影した画像をコンピュータで処理して情報を取り出す画像処理技術を用いて、本来であれば経験や技能が必要な精密加工を、カメラの画像をもとにコンピュータ制御の機械で加工するものでした。いわゆる「職人技」の加工を誰でも素早く行えるような技術を開発することが目的です。

本当にゼロからのスタートで、研究室の中に転がっている部品を使って、自分たちで設計して、図面を書いて、工場で加工して、プログラムを書いて……、参考書を片手に「ああでもない、こうでもない」と連日、研究・開発を繰り返しました。

短い研究時間の中でなんとかモノをつくりあげ、実習工場の技官の方とタイムアタックや精密性の比較をして実力を確かめたり、研究結果をまとめて発表をするために昼夜議論をしたりと、仲間との共同作業はとても有意義でしたね。

堤先生は基本的に何でも自由にさせてくれる方でした。研究室ができたばかりということで、研究室の環境整備も自分たちで整えましたし、火気厳禁だったためIHクッキングヒーターを持ち込んで食事をつくりながら研究していました(笑) 研究生活は充実しており、非常にいい経験となりました。

―その後、就職を選ばれたんですね。

成績が上位だったこともあり、5年生の時に担任だった斉藤純夫先生からは進学を勧められました。就職か進学かで迷いましたが、早く社会に出て技術を発揮したい気持ちが大きかったですね。斉藤先生は民間企業の出身だったこともあり、私の気持ちを尊重していただきました。

しかし、新卒で入ったプラント関係の会社を入社半年で辞めてしまいまして……(笑) 私が配属された部署は、いわゆる現場監督をする建設管理の部署で、毎日職人さんと連携して工事を遂行していましたが、早い段階で「自分が目指していたものづくりと違う」と気付いたんです。

その会社を辞めた後、高専4年生の時にインターンシップに参加した菊池製作所に入ります。そこで「フライス盤(汎用加工機)」を使った金属加工の仕事をさせていただき、中でも携帯電話の金型を任されました。その後は様々な部署を経て、最終的に「マシニングセンタ(自動加工機)」で部品加工をする業務につきました。

そして、30代半ばに差し掛かり、今後のキャリアパスを考えていた頃、協力会社だった今の会社「北の根」の社長から「うちの新しい工場にマシニングセンタがあるのだが、使い手がいない。工場のことは全部好きなように任せるから、よかったら来てくれないか?」というお話をいただいたんです。

上場企業から小さな有限会社への転職。加えて子ども2人もまだまだ育児に手がかかる時期で、不安はあったのですが、自分の裁量でものづくりができる環境に魅力を感じ、一念発起して転職しましたね。

今でも「高専で教えてもらった通り」だと感じる

―現在はどのようなお仕事をされているのですか。

北の根の第二工場で工場長をしています。主な仕事は、工場の運営管理および現場での製造業務です。当社は旋盤加工が専門の会社ですが、第二工場では本社工場ができないような加工、特に小物が多い本社では扱えない大物の加工、マシニングセンタが絡む複雑な切削加工、丸物ではない製品の加工などを行っています。

-449x600.jpg)

工場の運営がスムーズに進んでどんどん製品ができるときや、作業員の人たちが無理なく働ける環境づくりを整えて、より良い工場に一歩近づけたときにはやりがいを感じますね。各メンバーのスキルアップも目指しているので、誰かが達成できた時には一緒に喜ぶなど、工場一丸となってレベルを上げていくことも仕事の楽しさです。

高専は「職人を育てる学校」という性質を持っていますが、まさしくそのような人材が力を発揮できる職場だと感じています。また、実際に業務を行うにあたって、高専で得た実習経験、知識、研究内容などが大いに役に立っていますね。やはり、ものづくりを志す若者にとって、高専は非常におすすめできる学校だと思います。

高専の実習は結構厳しいので、製品一つとっても「何ミリから何ミリまで」という正確さを厳しく見られるのですが、これはプロの世界でも変わらないんですよ。ですから、今でも「高専で教えてもらった通りだな」と感じます。ただ、社会人はそこに責任が伴います。授業では責任まで教えてくれませんから、そこは大きな違いですね。

-600x449.jpg)

とにかく私はものづくりが好きで、暇さえあれば四六時中ものづくりについて考えている人間なので、今の仕事は天職といってもいいかもしれません。機械化や自動化が進んでいる時代に、ひとつひとつ⼿作業で仕事をしていますが、手作業の良さを⽣かしながら、時代の要求に合わせたアップデートを今後もしていきたいと思います。

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

「なぜ高専に入ったのか?」の気持ちは忘れずに持っていてほしいと思います。みなさん、いろんな思いをもって高専を志望し、勉学に励んでいるはずですが、忙しい学校生活の中でいつの間にか初心を忘れてしまい、モチベーションが下がることもあると思います。

そんな時は「なぜ高専に入ったのか?」を思い出してほしいのです。この高専という学校に入った理由、やりたいと思ったことに繋がるヒントや筋道は、きっと高専で学ぶことの中にあります。

たとえ当時と今で気持ちが変わってしまっていたとしても、高専で過ごす期間には、次の目標を見つけるだけの時間が十分にあります。人間、誰もが望む人生を送れるわけではない中、今の時間を大切にし、自分の力を十分につけることで、選択肢は大きく広がります。高専時代に身につけた力で、できるだけ望む人生に向かってください。

高専を卒業した時点で、人生の4分の1を高専で過ごしたことになります。その経験はその後の人生での大きな糧となるはずです。より良い人生を送るために、学校生活を有意義なものにしてください。

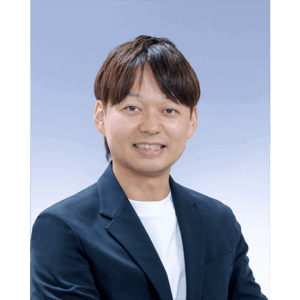

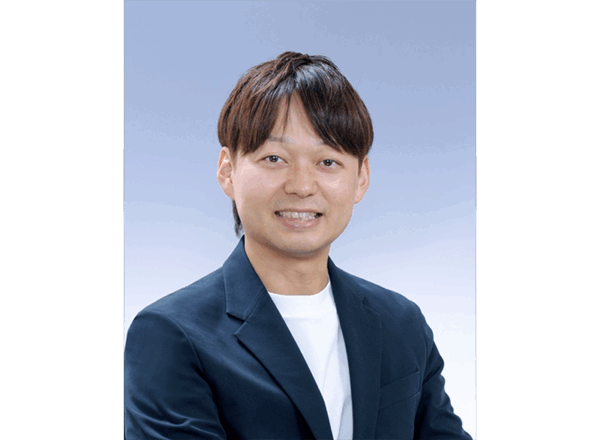

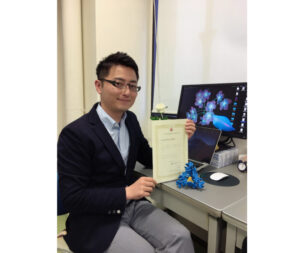

澁谷 知洋氏

Tomohiro Shibuya

- 有限会社北の根 工場長

2007年 東京工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2007年 株式会社菊池製作所 入社(汎用フライス業務)

2010年 アルミダイカスト業務に異動

2012年 メカトロ研究所に異動

2013年 精密曲げ板金業務に異動

2017年 マシニングセンタ業務に異動

2021年 菊池製作所 退職、現職へ

東京工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 光学デバイスの研究から大学発ベンチャーへ。研究と事業をつなぐ「橋渡し役」としての歩み

- 株式会社オプトプラス 代表取締役

小田 正昭 氏

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

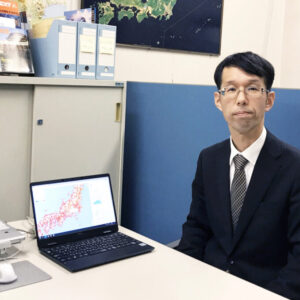

- いかに「地理」や「社会の見方」を伝えるか。「地」を知ることで、ものづくりに生かせることが必ずある!

- 沼津工業高等専門学校 教養科 教授

佐藤 崇徳 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 陸上部での憧れが前へ進む力になった。高専7年間で磨いた自走力が、ひとつの受賞に結実するまで

- ソフトバンク株式会社 エンジニア

矢田 ほのか 氏