物理の授業だけど、操作しているのは……タブレットPC! 一般教育の授業からデータサイエンスに触れる教育活動を進める、鹿児島高専の池田昭大准教授にお話を伺いました。

物理嫌いだったから、気持ちが分かる

―鹿児島高専に着任した経緯を教えてください。

2012年まで九州大学で研究員をしていましたが、鹿児島高専に赴任することになりました。分野は地球物理。地球の高度100kmの領域にあたる、磁気圏・電離圏の観測が主な活動です。

研究員時代は海外での観測も多く、エジプトやミクロネシア、ナイジェリアなど世界中に飛んでいましたね。パスポートのページがなくなるほどでした(笑)。

ご縁あって鹿児島高専の一般教育科に物理講師として着任しましたが、教育に携わるのは初めて。しかも高校生のときは物理が大嫌いだったんです。

現役生のときには苦手意識のあった物理ですが、大学で勉強するうちに「理科、ひいては理学工学の根底には物理がベースにあって、物理の理論を前提に研究は発達していくものなんだ」と感じるようになりました。

ニュートンがリンゴの落下から万有引力を発見したように、ある程度の自然現象は物理の数式で書き表せる。「教科書で勉強したことが現実の世界でこういうふうに関係しているんだ」と分かると実感が湧いておもしろくなってきます。

宇宙や自然界にはまだまだ説明しきれない部分があるけれど、物理学が否定されるようなことはそうありません。いつか、人間が理解してきた物理という道具であらゆる自然現象を説明できるようになる……すごいことですよね。

この感覚を学生に伝えられたらなと。私自身、物理ができない、おもしろくない……と感じていた学生なので、気持ちはよく分かります。だからこそ興味が持てるような方法を見つけられると思うんです。

Society5.0を見据えた授業

―では、授業でどんな工夫をされているのでしょうか?

本科4年生を対象に、実際に観測された太陽風のデータを学生に解析してもらう実験を授業に組み込みました。「Society5.0で活躍できるエンジニア育成」を理念としています。

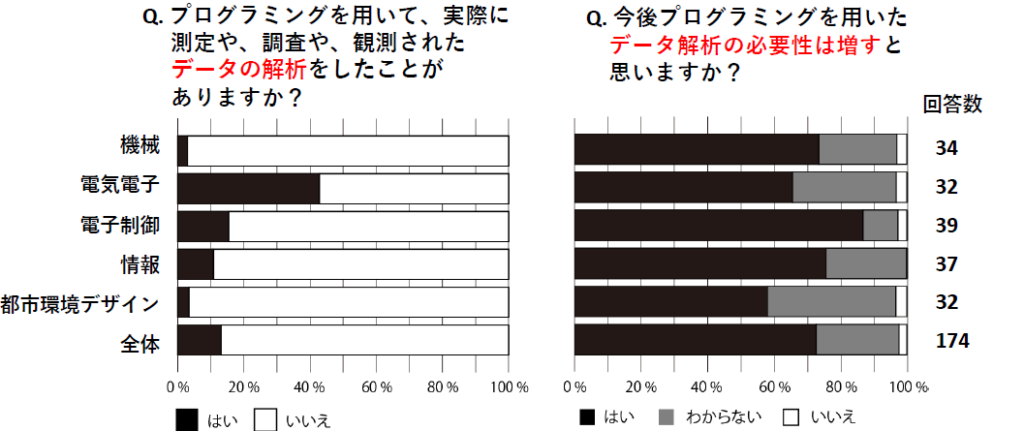

日本政府が進めるSociety5.0ではIoT化された社会であらゆる分野の技術者にデータサイエンスやIT・ICTの知識が必要になると言われています。学生たちもデータサイエンスの必要性は感じていて、事前アンケートではほとんどの学生が「データ解析をしたことはない」「今後プログラミングを用いたデータ解析の必要性は増す」と回答していました。

そこで、データサイエンスの導入教育として、太陽風データの解析実験を取り入れたんです。

太陽風とは、太陽から放出されるプラズマの流れのこと。太陽風は常に発生しているもので、地球の磁気圏・電離圏に影響してオーロラや磁気嵐などの自然現象を引き起こします。

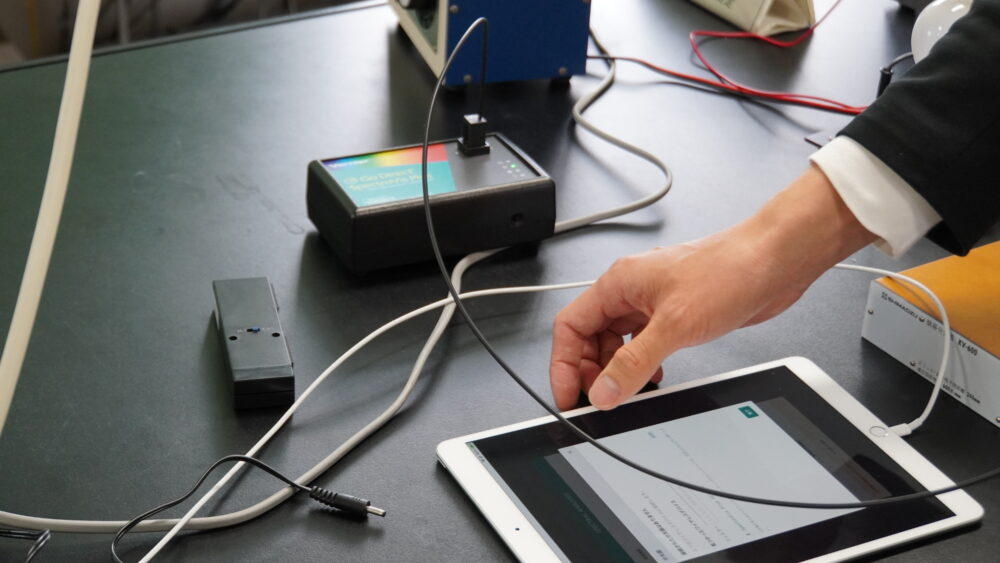

またICT教育の入門として、タブレットPCを使った光のスペクトルの測定も実施しています。分光光度計によってスペクトル(色ごとの強度)を測り、太陽光や蛍光灯の光などそれぞれの特徴や特性を調べる実験です。

さらに太陽光では測定値と太陽が放射している光の理論値を比較します。すべてタブレットPC上で操作できるんですよ。

高専生ならば、多くが卒業研究でテータ解析に触れることになります。卒業後に進学しても就職しても使うことは多いはず。早いうちから慣れておいて損はありません。

研究室がなくても、学生と密になれる

―専攻科生にはどのように接していますか?

担当している授業は通常の座学なのですが、アクティブラーニングの要素を取り入れようと、問いかけを意識しています。

例えば、地球の内部の構造について。図鑑や資料集に、よく地球を輪切りにしたイラストが載っていますよね。マントルがあって核があって……と何層かに分かれた図ですが、これまでの人類の歴史で掘削された深度って、せいぜい10km程度なんです。

内部にたどり着けていないのに、なぜ構造が分かるのか。実は、地震が起こる際に発生する地震波から地球の構造は推測されています。このように「知ったつもりのことだけれど、どうやって調べたんだろう?」と考えられるよう意識していますね。学生たちが意外にもおもしろがってくれていて、うれしいです。

― 一般教育科の先生ですので研究室はお持ちではないですよね。他には、ご自身の研究分野をどのように教育に生かしているのでしょうか。

環境創造物理研究部があるので、声をかけて「桜島の噴火と磁場の異常」や「桜島の噴煙と大気電場」といった研究に取り組んでもらいました。大学生ばかりの科学シンポジウムで累計7回も発表しているんです。

発表した学生たちに話を聞くと「卒業研究の発表前だったんですが、この発表がすごくいい経験になった」「未知の分野のデータを使えて楽しかった」と言ってくれましたね。

理学と工学は密接に関係しているので、工学の分野の子たちの力がすごく生かせるな、と感じています。

池田 昭大氏

Akihiro Ikeda

- 鹿児島工業高等専門学校 一般教育科 准教授

2010年 九州大学 理学府 地球惑星科学専攻 博士後期課程 修了

2010年4月 九州大学 宙空環境研究センター(現・国際宇宙天気科学教育センター) 講師(非常勤研究員)

2012年4月 鹿児島工業高等専門学校 一般教育科(物理) 講師

2020年4月 同 准教授

鹿児島工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏