物質の「第4の状態」と言われる「プラズマ」を専門に研究し、プラズマ技術を使った新しい水素製造技術の開発や、学生と一緒に立ち上げたワイヤレス技術を使った「特定外来生物・ツマアカスズメバチ」の駆除など、環境問題の解決に役立つ研究を続ける佐世保工業高等専門学校・准教授の猪原武士先生。なぜ「プラズマ」に興味を持ち、今の研究に至ったのか。その軌跡と今後の展望を伺いました。

消防士の夢から研究者へ

-先生はなぜ「プラズマ」の研究を?

実は大学生になるまで、私は消防士になりたかったんです。『め組の大吾』という消防士の漫画を読んでいたことがきっかけで、憧れを抱きました。中学生のときには火事の現場に居合わせて、バケツリレーで消火活動に参加したこともあります。バケツリレーではまったく太刀打ちできないほど燃え盛っている炎も、到着した消防士の手にかかれば瞬く間に消えていった。そんな光景を見てますます消防士への憧れが強くなっていったんです。

-それがいったいなぜ、電気電子工学の研究者に?

大学進学を考えたときに、電気は火事のもとにもなるし、さらに最新のレスキューに使用する機器類は電気やロボットで動くので、それを少しでも知っていたら人と違うレスキュー隊になれるのでは?という思いで電気電子工学を学ぶことを決めました。

その後、CO2やCH4分解を研究する先生に師事することになり「電気」や「プラズマ」の力を使って世の中の役に立てる仕事に惹かれていったんです。消防士になる夢から、電気電子工学の研究を通して人の役に立ちたいという夢に変わり、学部を卒業した後は大学院への進学を志望しました。

「プラズマ」研究の底知れぬ可能性

-先生が専門に研究されている「プラズマ」とは、どういったものでしょうか?

物質にエネルギーを加えると固体から液体、液体から気体へと変化しますよね。その4番目の状態を「プラズマ」と言います。たとえば、氷にエネルギーを与える(温める)と水になり、水にエネルギーを与えると水蒸気になります。さらにエネルギーを与えると4番目の状態である「プラズマ」になります。雷やオーロラもプラズマの一種で、蛍光灯の中身もプラズマだと言われています。

現在は、プラズマを用いて排水や海水から水素を製造する技術の開発をしています。プラズマを使って効率的に水素を製造することができれば、地球に優しい新しいエネルギー資源の創出ができるのではないかと思っています。

無線技術で伝統養蜂を守る

-今はどういったご研究を?

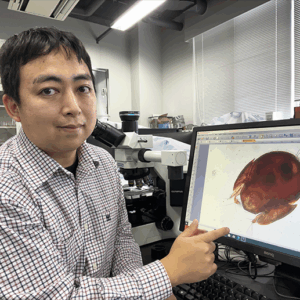

特定外来生物・ツマアカスズメバチの羽音を分析し、巣の在処を突き止める研究です。きっかけは私の研究室に通っている道上くんという5年生の学生との出会いでした。彼は「ロボコン」の出場経験があり、ものづくりが大好きなんです。学生たちにコンテスト出場の経験をさせたくて、彼をリーダーに「高専ワイヤレスコンテスト(全国の高専生がワイヤレス(無線)の技術を競い合うコンテスト)」に向けた研究を進められればと考えました。

ワイヤレスの技術とスズメバチが結びついたのは、以前、別の研究で知り合った長崎県対馬市の方がきっかけでした。その方から、対馬で昔からさかんだったニホンミツバチの養蜂が危機に直面していると聞いたんです。外来種であるツマアカスズメバチが来たことで、ニホンミツバチの養蜂が脅かされているという内容でした。

もともと、対馬にはニホンミツバチしか生息していませんでした。西洋ミツバチと比べてニホンミツバチは体が小さく、いろいろな場所からいろいろな花の蜜を集めてくれるので風味豊かな蜜がつくれます。

対して、ツマアカスズメバチは攻撃性が高く、ホバリングが得意で空中でミツバチを捕食するハチです。中国・東アジアから広がり、韓国やヨーロッパでは生態系に影響を与えるほどその被害が拡大していると言われています。

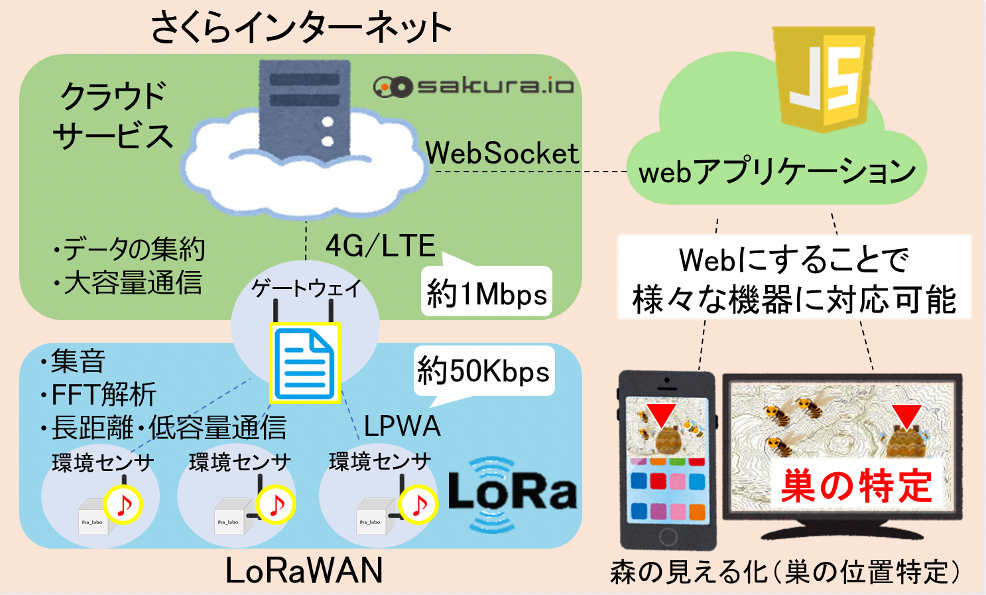

まだ試行錯誤中ですが、森の中にマイクがついた小さなコンピュータを配置し羽の音を採取して解析し、「LPWA」という無線技術を使ってツマアカスズメバチがどの辺りに生息しているかを突き止めるためのシステムです。一言で表すなら「音を使って森を見よう」という研究ですね。

そうして集めたデータをマッピングし、半径500メートル以内に特定できれば、ツマアカスズメバチの巣の駆除に役立ちます。2020年5月から研究をスタートし、10月に対馬を訪問、音のサンプルを採取し、解析を進めているところです。

-猪原先生が教育において大切にしていることは何でしょうか。

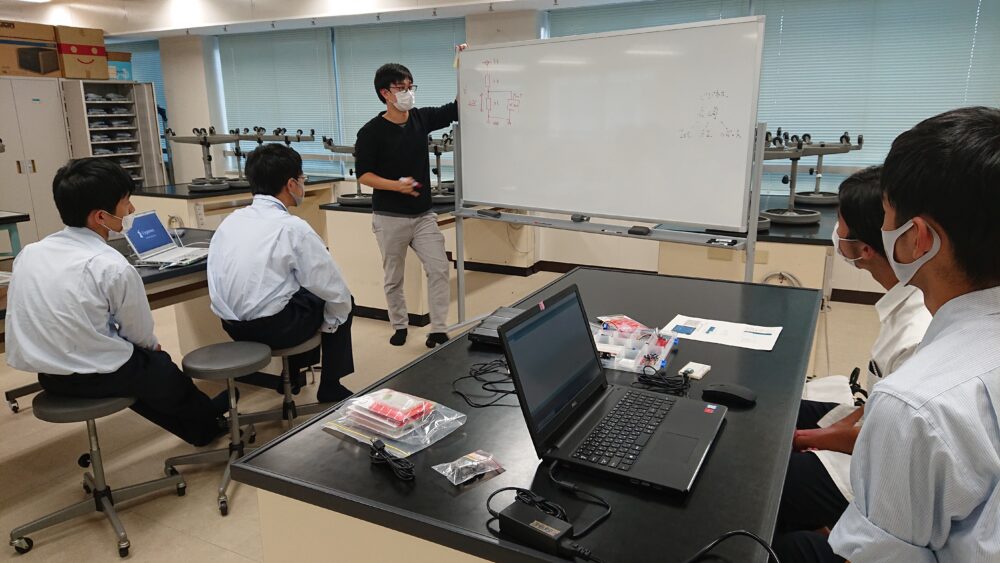

座学で基礎を学ぶことも大事ですが、アウトプットの場を設けて「実践力」を鍛えることを重視しています。

「実践力」とは、臨機応変に対応できる力と問題を解決する能力だと私は考えます。公開講座や実装の現場に出てみると、予期していない状況や出来事がある。それまで動いていた装置が動かなくなるといった思ってもみないことが起きます。だからこそ、その場で「どうすればいいんだろう?」と考え、柔軟に対応する力が鍛えられるのです。

学生たちにはそんな力を身に付けて欲しいので、出前授業や地域のイベント参加などアウトプットができる場を用意しています。

-最後に今後の目標を教えてください。

やりたいことはまだまだたくさんありますが、今は養蜂の課題解決に繋がる羽音データ解析や水素エネルギーの研究など、「世のため、人のため」に役立つものを作りたい。そして、学生にもその研究を通じて技術や経験を伝えていきたいと思っています。

猪原 武士氏

Takeshi Ihara

- 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 准教授

2012年 熊本大学大学院 自然科学研究科 複合新領域科学専攻 博士後期課程 修了(年限特例)

2012年 国立高専機構 佐世保工業高等専門学校 電気電子工学科 助教

2015年-2016年 テキサス工科大学 Visiting research scholar

佐世保工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 光学デバイスの研究から大学発ベンチャーへ。研究と事業をつなぐ「橋渡し役」としての歩み

- 株式会社オプトプラス 代表取締役

小田 正昭 氏

- 「理想を現実につなぐ設計者」への道を歩む。ものがつくられていく過程に惹かれて

- 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 修士1年

森 拓真 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

-1-300x300.png)

- 離島航路の未来を考える! 大島商船高専の教員や公務員での経験を生かし、現場に寄り添う研究者に

- 九州産業大学 地域共創学部 地域づくり学科 准教授

行平 真也 氏