沼津高専を卒業後、開発エンジニアとしてキャリアを積んで高専教員を志した沼津高専 電子制御工学科 准教授の大沼巧先生。高専卒業後、編入先の大学で熱中したサークルのお話や、教育の道へ足を踏み入れたきっかけ、現在の研究について伺いました。

アカペラと研究に熱中した日々

―大沼先生の幼少期について教えてください。

生まれ育った静岡県沼津市は、伊豆半島の付け根の部分にあり、日本一高い富士山と日本一深い駿河湾に囲まれた自然の宝庫でした。毎日、海や山で遊んでいて、興味の幅が広い子どもだったと思います。

高専の存在は、兄から教えてもらいました。電気系を選んだのは父からの勧めはありましたが、特別なこだわりはありませんでした。

―高専何年生のときに、大学進学を考え始めたのでしょうか。

4年時には進学を決めていました。大学見学で見た筑波大学のキャンパスの雰囲気に憧れて、志望校を決めたんです。

4年生の後半には、同級生と一緒に高専で学んだ基礎の勉強を一からやり直しました。無事に受験を突破して3年次編入で入学。新しい環境で上手くやっていけるかと不安を抱いているときに出会ったのがアカペラサークル「Doo-Wop」でした。

―アカペラサークル! どのように出会われたのでしょうか。

入学して間もない頃に先輩たちが芝生のスペースでのライブ、通称「芝ライ」をしているのを見たんです。私自身、歌もアカペラも未経験だったのですが、みんなで歌い上げる姿に無性に惹かれて。当時は何かと自分のなかで理由付けをしないと行動ができないタイプだったので、「5月の誕生日記念」と、今考えたらよくわからない理由で、勇気を出して入部しました(笑)

―大学生活についてお聞かせください。

そんなこんなで研究室とアカペラサークルを行き来するような毎日でした。日中は応用数学の権威である井上先生の研究室で、X線CTやMRIなど医用画像の解析に使われる多次元信号処理の研究をし、放課後はアカペラサークルでコーラスをしていましたね。忙しい毎日でしたが、とても充実していました。

特に覚えているのは、井上先生に教わった「周波数の世界で物事を捉える」という考え方です。物事の見方を変えると全然違うものが見えるおもしろさを感じると同時に、抽象的な概念を座標軸の取り方を工夫することで表現できることに魅力を感じました。

エンジニアの経験を生かし、高専教員へ

―大学院の修士課程を修了後は、どのような進路を選択されたのでしょうか。

三菱電機株式会社に入社し、愛知県名古屋市にある産業機器の設計開発部門で、工場の自動化に必要な「汎用インバータ」という制御機器のソフトウェアを設計していました。井上先生から学んだ応用数学が実践として役に立ったと思います。尊敬できる職人の先輩にもかわいがっていただき、とても恵まれた職場環境でした。また、社会人になっても名古屋大学のアカペラサークル「JP-act」に所属し、アカペラだけは続けていましたね。

―どのような経緯で高専教員になられたのでしょうか?

30歳を目前に沼津へのUターン就職を考えていたとき、たまたま目に留まったのが高専教員の募集でした。思い返すと、昔は人前に立つことがあまり得意ではなかったはずなのですが(笑) エンジニアとしてプレゼンテーションに登壇したりアカペラでボーカルを担当したりするうちに、心理的な抵抗がなくなっていったのだと思います。

高専教員になることを決め、博士号の学位取得のために会社を退職。最終出社日に同僚が胴上げをしてくれたのはうれしかったです。その後、名古屋大学大学院に進学し、ここで出会った大熊先生には、今の研究分野につながるロボットやモータ系の制御研究をご教示いただきました。

頼れる先輩のような存在であり続ける

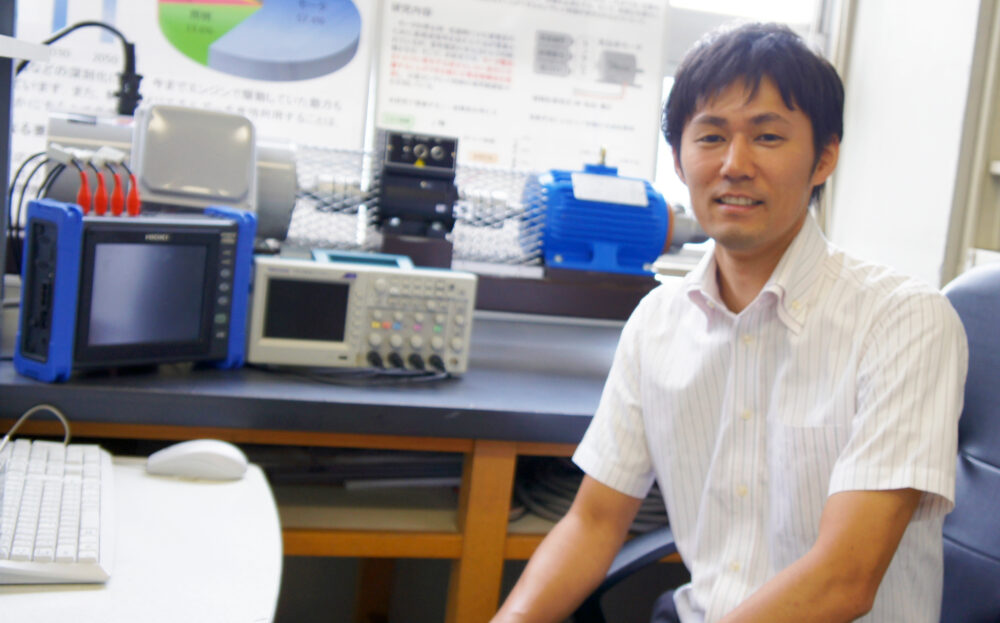

―現在の研究についてお聞かせください。

地球環境にやさしい快適な社会をつくるため、エネルギー効率の良い、高性能なモータの制御技術について研究しています。いわゆる「パワーエレクトロニクス」と呼ばれる分野で、電力を効率的に変換して制御する技術です。エネルギーの無駄を省き地球環境を配慮する「省エネ」への考えが強くなった近年は、パワーエレクトロニクスが電子機器の高効率化・省エネルギー化に大きな役割を果たすとして注目されています。

名古屋大学大学院時代には、モータを制御するときに用いるベクトル空間を表現するための“新しい座標系”の考え方を思いつき、その方法に基づいてさまざまな制御法を提案してきました。これらを応用させながら、今後はモータに限らず対象を広げて、計測・制御のためのモデリング技術について研究していきたいと考えています。

―研究のほかに力を入れている活動があればお聞かせください。

教育面では、「MIRS(ミルス)」という実習プログラムに力を入れています。仕様づくりから設計、プレゼンまで実際の製品開発の流れに沿ってものづくりを模擬体験する実習で、沼津高専の電子制御工学科では1988年からMIRS教育プログラムの開発に取り組んできました。

数名のグループに分かれ、1年かけて自律移動ロボットの製作をするプログラムで、提案するロボットのデモ機が完成したら、「MIRS発表会&展示会」を開催して一般に公開します。

2022年度は、遠隔地からの擬似旅行をする体験型広告アバターロボット「RAPTA」、図書館で本の返却を手伝う司書ロボット「としょかえる」、寮での点呼をするロボット「てんこっこ」など、5つのユニークなプロジェクトが稼働中です。私は着任1年目から、これらをサポートする「チームレビュアー」として参加しています。元エンジニアとしての技量を生かしながら、他の先生とも意見交換ができる場なのでとても有意義な時間です。

また、部活動ではアカペラ同好会の顧問を担当しています。メンバーは10名程度ですが、かつてアカペラサークルで一緒だった友人やボイストレーナーの先生のサポートで、活動が活発になってきました。これからも学内外でのアカペラ音楽活動を通じて、多くの人が参加できる居心地の良い場所をつくりたいと思っています。

さらに、2015年に1年間の海外研修へ参加したのをきっかけに、短期留学生の受け入れや留学・海外研修のサポートにも力を入れています。国際交流や異文化交流は今後もライフワークとして位置付け、ゆくゆくは海外でも高専教員として活動できればおもしろそうですね。

―最後に、学生たちへメッセージをお願いします。

「文系だから」「理系だから」「高専だから」というステレオタイプにとらわれず、幅広くいろんなことを学んでいいと思います。偏った見方しかできなくなるのはもったいないですからね。

また、私自身がそうだったように、必ずしも目標を掲げてまっすぐ向かえる人でなくても大丈夫。「水到渠成(すいとうきょせい)」という言葉にある通り、特に手を加えなくても、時が経てば自然と望んだ道に辿り着いていることも多いと思います。

今は目の前の小さな決断を積み重ねましょう。それが知らず知らずのうちに将来につながることもあります。沼津高専卒業生でもあり、大学と企業の両方の経験した教員という立場を生かしながら、これからも学生にとって頼れる先輩のような存在であり続けたいと思います。

大沼 巧氏

Takumi Ohnuma

- 沼津工業高等専門学校 電子制御工学科 准教授

1997年3月 沼津工業高等専門学校 電気工学科 卒業

1999年3月 筑波大学 第三学群 基礎工学類 卒業

2001年4月 筑波大学大学院 理工学研究科 修士課程 修了

2001年4月~2007年9月 三菱電機株式会社

2011年3月 名古屋大学大学院 工学研究科 博士後期課程 修了

2011年4月より現職

沼津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)