鶴岡工業高等専門学校では、学生と企業を結ぶPBL教育の一環として、2学年合同で行うカリキュラム「キャリアプラン」を2020年に実施しました。今回は、その新しい取り組みをご担当された荒船博之先生に、カリキュラムの内容や学生の反応・今後の方針などについて伺いました。

キャリアについて学ぶ機会を、低学年にも設けたい

-今回のPBLについて、教えてください。

これまでも「総合工学」という科目において、2学年合同でのPBLは行っていたのですが、今回は「キャリアプラン」というカリキュラムでの初開催でした。「総合工学」というのは、1年生から4年生までの4年間継続して実施している科目で、今回は2年生160名・4年生160名の、総勢320名を対象に授業を行いました。

学生4~5名のチームをつくり、各チーム4社ずつ企業研究を行った上で、質問事項を考え、企業の担当者にインタビューを行い、最後に企業紹介のポスターを作成して発表するというもので、今回は27社の企業が参加してくださいました。企業募集には、メディア総研さんにもご協力いただき、おかげさまでスムーズに進めることができました。

-そもそもこのカリキュラムが組まれた背景は、何だったのでしょうか?

低学年から、企業やキャリアについて勉強する機会を設けていこうというのが、ひとつの目的です。実際に働いている方への取材を通して、企業や業界について広く知り、自分の将来設計をどう考えていくかを早期の段階で学んでもらいたいという思いがありました。

キャリアについては、「合同企業説明会」を実施しているのですが、これは就職先を考える段階の4年生が対象です。また、2年生や3年生の低学年向けには、地元の企業にご協力いただき、「企業研究セミナー」や「インターンシップ」などを行っているのですが、自由参加のため、やる気のある子だけが参加する形なんです。今回の「キャリアプラン」は、全員がキャリアについて考えられる良い機会になったのではないかと思います。

また総合工学の授業ではもともと、「チームワークや人間力」といった、座学では得られないようなパーソナルな部分を育成していくことが基盤になっています。ですので「キャリアプラン」のもうひとつの目的は、2年生と4年生が合同で取り組むことによって、4年生はコーチングをしてリーダーシップやファシリテーションを学んでもらい、2年生は先輩とともにネットワークを形成しチームワークを学んでもらう、ということでした。

初の取り組みだった、オンラインインタビュー

-2020年はCOVID-19の流行がありました。この取り組みに影響はありましたか?

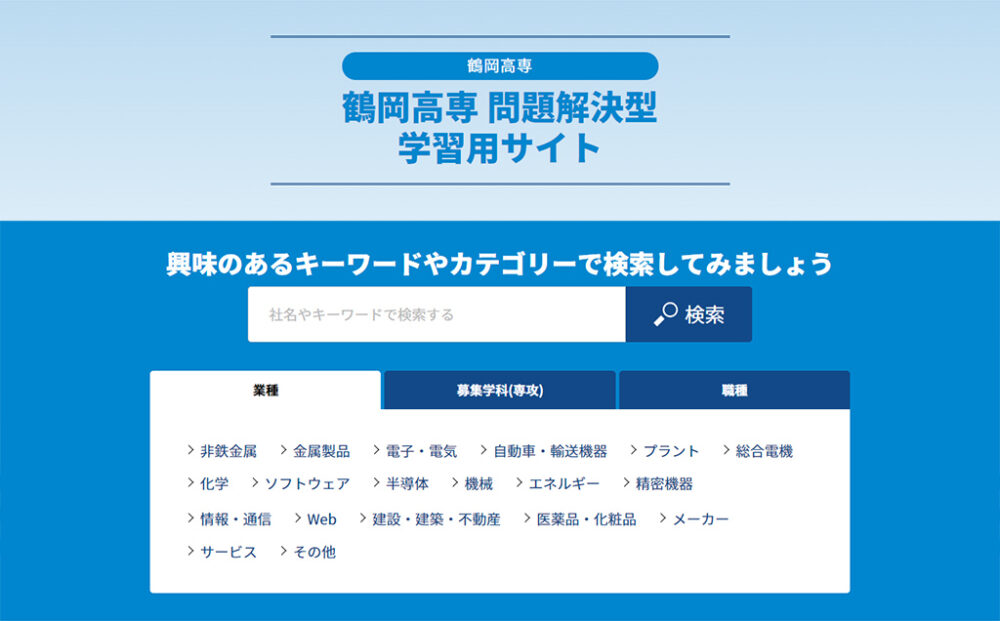

企業インタビューは、企業を学校にお招きし取材させていただく予定だったんですが、ZoomやTeamsを使ったオンラインでの取材に変わりました。学生と企業が直接触れ合えないのはもちろん、学生同士もチームの仲間と会うことが難しかったので、動画やチャット機能を使ってコミュニケーションを取ってもらいました。最初の授業ではTeamsを使って、各チーム特設サイトから企業情報を学んでもらったのですが、最初のアイスブレイクからスムーズに進めていけたと思います。

また「キャリアプラン」は2020年6~9月に実施したのですが、休校期間と夏休みを挟んでいたので、その期間は自主学習で企業研究やポスター作成を進めていました。

-企業へのインタビューもオンラインだったんですか?

はい。企業担当と教員が1名ずつと、9~10名の学生が参加したZoomでインタビューを行いました。これまで学校側ではオンラインの活用ができていなかったのですが、今回の取り組みでオンラインでもできるんだという良い勉強になりました。

ただやはり次回は、オフラインで企業の方と話す機会も設けたいなと思っています。というのも、画面越しに質問することに抵抗があったり緊張してしまう学生もいたので、今後は密着取材じゃないですが、せいぜい3チーム対1企業くらいでやった方が、より濃密な取材ができるかなと考えています。遠方の企業はオンライン取材、地元企業は直接取材という形で、うまくバランスが取れると良いなと思っています。

-今回初めての取り組みとのことでしたが、学生の反応はいかがでしたか?

事後アンケートでは、キャリアについて「企業や働く人・仕事についてより具体化できた」という感想が、企業の方と接して「高専の学びが企業にどう活かされるか、企業がどんな人物像を求めているかの理解が深まった」という感想が多く得られました。例年、漠然とした不安を抱えながら自主的には行動できない学生は少なくありませんが、今回のプログラムを通して学生達はキャリア形成を自分事として捉え、自分の考えるキャリアは何か、そのために必要なこと・やるべきことを洗い出すきっかけにはなったかと考えています。

また、2学年での合同講義については、チャットの履歴やインタビュー中の様子をみると、概ね4年生がリーダーシップを取って作業を進めていたので、目的としていた部分はできたのかなと思っています。

4年生がしっかりと2年生のサポートをして質問事項をまとめるとか、ポスターのテンプレートを決めるなど、ファシリテーターとリーダーの役割が果たせていたのかなと感じています。ただ学生からは、「割り振られるのではなく、自分たちの希望する企業を取材したかった」という意見もあったので、次回に活かしたいと思います。

-企業は、学生とのやり取りをどのように感じられていましたか?

今回は初回ということで、企業の方にどれくらい時間を割いていただけるかなど、手探りでした。ですが、「もっと時間取れますよ」とか、「学生と一緒に、ポスターづくりを取り組みたい」と言ってくださることもあったので、こうした意見も次回に繋げて、より多くの時間を企業の人と関われるような形で取り組んでいきたいと思います。

時代を生き抜く、人間力を育てる授業に

-初めての「キャリアプラン」というPBL。先生方はどのような印象を持たれましたか?

そうですね、初年度にしては滑り出し順調でした。2年生は将来について漠然としていたところが少し具体的になったぐらいだと思いますが、それを経て4年生になり、改めてこの科目を受けたときに、後輩の2年生に対してどういう情報を与えればやりやすいかなど、学んだことを活かしてもらえればと思います。

また今後は、担任の先生と協力して取り組んでいきたいと思っています。グループワークで学生がどのように協働しているのか、自分のアイデアをどのように出しているのかは、担任としては知りたいところだと思うんです。ファシリテーションが上手いのか、リーダーシップを取るタイプなのか、それともエースプレーヤー的な感じでアイデアを出していくタイプなのかというのは、このカリキュラムではわかりやすいと思います。

「今はVUCA(将来の予測が困難な状況)の時代なので、課題解決力やグループワーク力など、いろんな要素の人間力を磨いていかなきゃいけない」と初回の授業で話しました。どうやって答えを見つけていったらいいのか、その力を育成する授業でもあるので、担任も一緒になって取り組んでいければと思います。初のオンラインということでうまくいかなかった面もありますが、精査して、今後も継続していきたいと思っています。

鶴岡工業高等専門学校

〒997-8511

山形県鶴岡市井岡沢田104

TEL:0235-25-9014(代表)

https://www.tsuruoka-nct.ac.jp/

鶴岡工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏