2021年度、茨城工業高等専門学校の国際創造工学科に着任された竹井優美子先生。今では数学の最先端の研究に魅せられている先生ですが、中学時代は「数学が苦手だった」と言います。そこからどんな出会いや変化を経て数学の道を歩むことになったのか。その軌跡を語っていただきました。

中学では「数学が大の苦手」だった

―先生はどんな子ども時代をお過ごしでしたか?

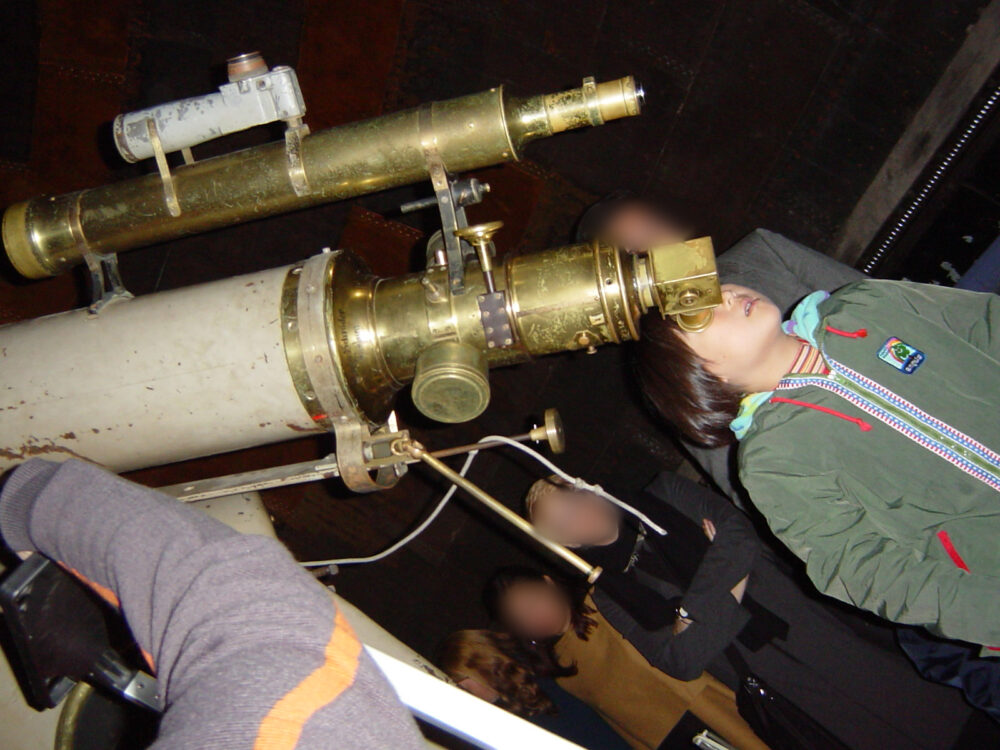

小学生の頃から天文に興味があって、星を見るのが好きでした。星座早見表を持って「今の季節は何が見えるかな」と夜空を見上げていましたね。家族で科学館に出かけたとき、望遠鏡からのぞいた土星の美しさには心を奪われました。すごくきれいで、なんだか作り物みたいに見えたのを覚えています。

その頃は、将来は天文の研究者になりたいと思っていたんです。でも、中学に上がった頃は数学が大の苦手で・・・・・・。天文学に進むためには数学が欠かせないので、どうしたものかと悩んでいました。そんな私が数学に興味を持ち始めたのは、中学3年生で出会った先生のおかげです。

それまでは決まった公式を使って問題を解く授業ばかりだったのですが、その先生はちょっと違っていました。「この公式は違う公式からも導けるから、試してみると良いよ」と、違う道筋を教えてくださったんです。「数学は公式を覚えて解かなくちゃいけない」と思っていたのが、先生の授業を受けてから、バラバラだった単元が1つにつながっていきました。

それからみるみる数学の試験で得点が採れるようになって、クラスのみんなから「何で分かるようになったの?」「私にも教えて!」と頼られるようになったんです。中高一貫だったので、高校生になってからも周りの友人から「教えて」と頼まれることが多く、その度に喜んでもらえるので、教えることが楽しくなっていきました。

きっと、私自身がもともと数学を大の苦手としていたので、分からない人に分かりやすく解説することができていたんだと思います。自分ができることで周りの人に喜んでもらえる。それが嬉しくて、将来は中学・高校の数学の先生になるのも良いな、と思い始めていました。

―その後の進路はどうやって決めましたか?

天文学に進む道は諦められなくて、進路を迷っていました。そこで実家から通える理学部のある国公立大学を探していたところ、見つけたのが神戸大学です。オープンキャンパスで数学科を見学したときには、パソコンでプログラミングをしていて「なんだか楽しそうだな」と思って受験を決めました。

ゼミに入ってからは「微分方程式」の基礎を学んでいました。専門書を先生やゼミのメンバーで読み、自分の考察を発表する形式です。自分で考えたことを伝え、フィードバックをもらい、そこでさらに先生が解説をする。知的好奇心がくすぐられる刺激的な時間でした。大学卒業後は教員になろうと思っていたのですが、もっと数学のことを深めたいと思い、院への進学を考え始めました。

学部生の頃はすでに研究されてきたことを追っていく基礎の勉強ですが、院に進学すれば今まさに研究されている最新の分野が研究できます。まだ解明されていない世界に触れられる――それが魅力的でした。教員の夢も捨てがたかったのですが、最先端の研究を知りたいという欲求にあらがえず大学院進学を決意したんです。

一つの山を越えると、また次の山が現われる

―大学院に進学して以降の研究について教えてください。

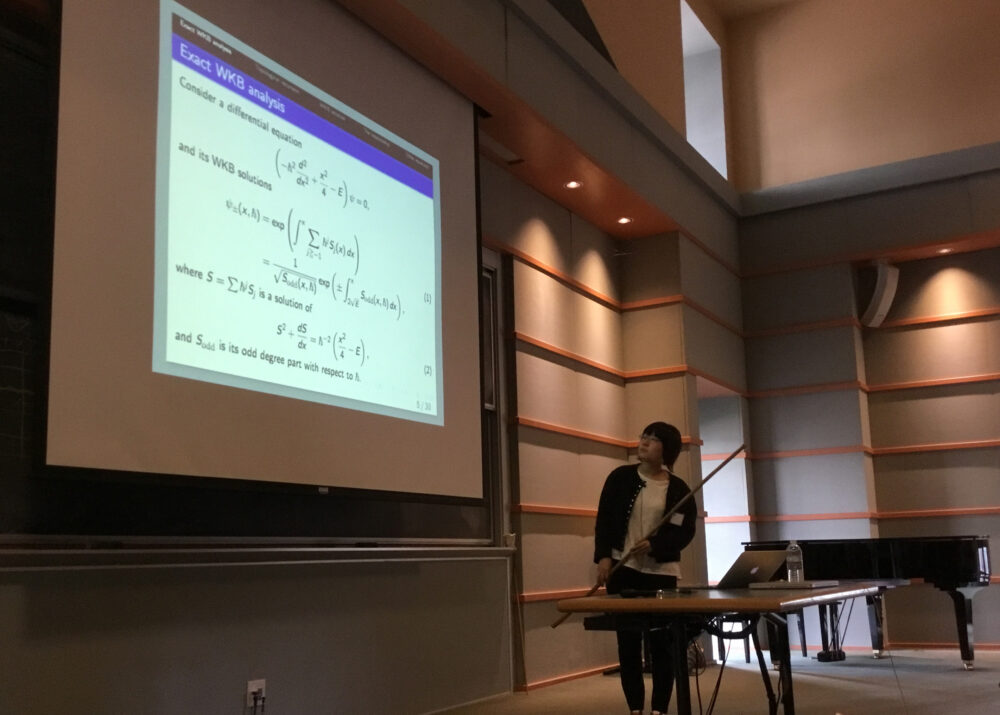

私の研究分野は、微分方程式の解の大域挙動を解析するのに有効な解析方法の1つである「完全WKB解析」を用いた微分方程式の研究がテーマです。

その中でも特に「完全WKB解析」と数理物理に由来する「位相的漸化式」との関係性に興味があり、「超幾何微分方程式」と呼ばれる微分方程式の研究をしています。修士1年の終わり頃、ゼミの先生のお知り合いの先生のご講演を聴き、そのときの話がすごく面白くて、このテーマに惹かれていきました。

現状では、2階常微分方程式と3階常微分方程式について結果が得られています。

―成果については、いかがだったのでしょうか?

修士2年で書いた論文はそれなりに結果が出たのですか、論文をまとめているうちに「もっとこうしたほうが良かったかもしれない」「他の方程式でも同じ結果が成り立つかもしれない」と、新しい考えが出てきて、論文が完成した後も「道半ば」という感覚がありました。それで、博士課程へ進んでもっと研究を続けたいという気持ちが芽生えていきました。

博士課程では共同研究によって50ページに及ぶ論文2冊分が完成しました。それでも「もっと広い範囲の微分方程式でも応用ができるんじゃないか」と、また新しい課題が出てきたのです。研究をしても終わりがないというか、もっとその先に追い求めたいことが次々と生まれていきます。

そこで、教員になった後も研究が続けられるように、大学や高専で職を探すことにしました。茨城高専を選んだ理由の1つは募集要項に「PBL型授業(Project Based Learning/問題解決型学習)ができる方」と書いてあったからです。大学院に通いながら非常勤講師をしていた頃から、アクティブラーニングや学生の自発性や関心を引き出す教育方法に興味があったので、非常に惹かれました。

最も大切にしているのは「話を聞くこと」

―教育において先生が大事にされていることは?

学生と接するときは特に、「話を聞くこと」を大事にしています。性格上、ついつい自分が喋りたくなってしまうんです。それを抑え、学生の話に耳を傾けるよう常に心がけています。

もう1つは「自分自身が最先端の研究に触れること」です。高専が普通の高校と違うのは教員が研究者であること。自身が研究をしていることが教育者としても重要な部分だと思うので、最先端の研究にもアンテナを貼りつつ、その経験を生かして学生たちへ還元したいと思っています。

―休日や余暇はどのように過ごされていますか?

昨年度は着任1年目だったので、あまり趣味に割く時間がありませんでしたが、余裕があるときには手芸で細々としたものをつくっています。手まりをつくってイヤリングやネックレスをつくったり、プラパンで小物をつくったり、刺繍をしたりと、昔から細かいものをつくるのが好きでした。塗り絵や切り絵も好きですね。細々したものをつくり始めると没頭してしまうんです。

アウトドアだと、一度、数学の先生とサイクリングに出かけました。茨城はサイクリングが盛んなので、また時間があれば行きたいと思っています。

―今後の目標を教えてください。

今年4月で着任から丸1年が経ちました。昨年度は授業の準備や校務に慣れるので手一杯でしたが、今年度は教育面、研究面ともに力を入れていきたいと思っています。特に、近頃は新しい学習ツールや面白い教育法が次々と誕生しているので、私自身も常に最新の情報にアップデートして学生たちに授業を届けたいですね。

そして部活動にもできる限り関わっていきたいと思っています。水泳部と天文部の顧問をしていて、水泳部では一緒に泳いだりもしました。部活の場に行くと学生たちといろんな話ができますし、授業では一緒にならない学生とも会えるのでそれが楽しいですね。

高専の魅力は学生と先生の関わりが多いことだと思います。授業に対する意見やフィードバックを得やすく、励みになりますね。今年度はクラス担任になったので、部活動も担任も、研究もバランス良く大事にしたいと思っています。

竹井 優美子氏

Yumiko Takei

- 茨城工業高等専門学校 国際創造工学科 一般教養部 助教

2011年3月 私立ノートルダム女学院高等学校 卒業

2015年3月 神戸大学 理学部 数学科 卒業

2017年3月 神戸大学大学院 理学研究科 数学専攻 博士課程前期課程 修了

2020年3月 神戸大学大学院 理学研究科 数学専攻 博士課程後期課程 修了

2020年4月 関西学院大学 博士研究員

2021年4月より現職

茨城工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 光学デバイスの研究から大学発ベンチャーへ。研究と事業をつなぐ「橋渡し役」としての歩み

- 株式会社オプトプラス 代表取締役

小田 正昭 氏