-800x600.jpg)

母校・久留米高専で、ファインバブルと内燃機関(ディーゼルエンジンやガスタービンなど)を掛け合わせた研究を行っている中武靖仁先生。従来よりも燃費性能に優れ、排気ガスをクリーンにする技術を開発されています。ファインバブルに目を付けたきっかけと、これまでの研究成果、先生が大切にしている教育方針についてお話を伺いました。

突き詰めることで、研究が好きになっていった

―先生は、久留米高専のご出身なんですね。

.jpg)

私は佐賀県の出身で、1歳上の兄が入学したことをきっかけに高専の存在を知りました。もともと理科や数学の科目は好きだったのですが、国語や英語・社会といった科目があまり好きではなくて。

だったら、自分の好きなことを学んで、社会でも通用するだけの技術力を身に付けるほうが自分に合っているのではないかと思い、兄が所属していた久留米高専 機械工学科への進学を決めました。

ちなみに、中学時代には「野球部」、高専時代は「バドミントン部」というのも兄と同じでして、今思うと、かなり影響を受けていましたね(笑)。

.jpg)

―母校の教員となった経緯は、どのようなものだったのでしょうか。

実は、高専での卒業研究や大学の学部3・4年の頃は、研究があまり好きではなかったんです。なので、長期休みに休日返上で研究に打ち込む先輩の姿を不思議に思いながら、アルバイトに時間を費やしていました(笑)。

.jpg)

ところが、大学院生の頃、「3年やれば権威であり、その分野に関して君たちよりも詳しい人はいないから、自信を持って発表しろ!」と恩師に言われたことが自信につながり、だんだんと研究が楽しくなっていったんです。大学卒業後は、いったん民間企業に就職して大規模な開発・研究職を経験したいと考えていました。

ただ、将来的には、「企業人や大学教員ではなく、学生と戯れながら自分の好きな研究テーマを行える、母校の久留米高専の教員になりたい」という思いもあったんですよね。だから、実家に帰省する度に高専まで足を運んで、恩師に「将来は高専の教員になりたいので、枠があったら声をかけてください!」という話をよくしていました。

.jpg)

そうしたら、ちょうど博士課程4年目を迎えた夏頃、エネルギーを専門とする教員に空きが出たんです。高専時代の恩師と大学の指導教員の両者からの勧めを受け、久留米高専に着任することになりました。

燃料にファインバブルを!エンジン業界初の取り組み

―先生のご研究内容を教えてください。

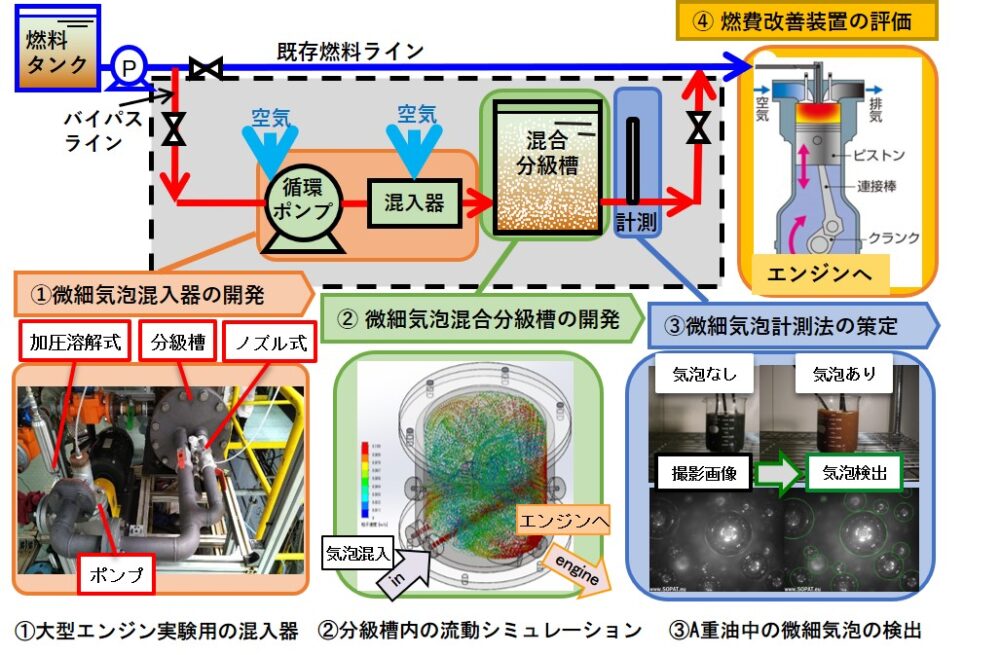

内燃機関(ディーゼルエンジンやガスタービンなど)用の燃料にファインバブル(直径が100µm以下の気泡、マイクロバブルや微細気泡とも言う)を添加することで、燃費性能の向上や排気ガスをクリーンにする研究を行っています。

今では、身近にもよく使われるようになったファインバブルですが、当時はかなり先鋭的で、「内燃機関とマイクロバブル」について論文や学会で公表したのは、私が初めてでした。

というのも、エンジン業界では、「燃料に気泡を混ぜることはタブーだ」と思われていたんです。特に、ディーゼルエンジンは、高温・高圧になった空気の中に、燃料を噴射し、それが燃えることで機動力を生み出します。そのため、気泡を混ぜてしまうと、燃料の噴射が不安定になるなど悪影響しかないと考えられていました。

ところが、ファインバブルのような小さな気泡であれば、燃料の噴射に支障をきたすことなく、燃料の中に空気を閉じ込められることが明らかになってきました。つまり、あらかじめ燃料の中にファインバブルを混ぜておけば、周りの空気を効果的に巻き込んで良く燃えるようになり、燃焼時間を短縮することができるという仕組みです。

そのため、少ない燃料でエンジンに素早くパワーを伝えることができ、タイヤが効率良く回るため、燃費性能の向上につながります。これが実用化されれば、エンジンから排出される二酸化炭素量が削減され、低炭素社会に貢献することもできるというわけです。

この研究は、2018年から3年間、NEDO(新エネルギー産業技術総合開発機構)戦略的省エネルギー技術革新プログラムに採択を受けました。2021年の9月には実用化ステージを終え、現在は社会実装を行うべく、実証化ステージへ向けて準備・活動しているところです。

―その研究に目を付けたきっかけは、なんだったのでしょうか。

2004年に3年生のクラス担任をした時ですね。クラスの学生から「エコランの大会に出場するために、『エコパワー愛好会(現在は自動車部へ統合)』を立ち上げたいので、その顧問になって欲しい」という相談をされたんです。

私自身も興味のある分野でしたし、どうせやるなら自分の研究につなげたいと考えまして。インターネットで「エンジン」×「燃費」で検索したところ、「マイクロバブルで船舶の燃費向上」という研究テーマがヒットしました。

それは、船底にマイクロバブルを流すことで空気との接触が増え、ただの水中よりも抵抗が小さくなるために、燃費が良くなるというものでした。ここで、私は大学時代に取り組んでいた「燃料と空気を効率よく混ぜ合わせる」という研究を思い出しました。

そして、「燃料が液体であるなら、そこにマイクロバブルを混ぜれば面白いことが起きるのではないか」という発想につながったんです。

世界最小・超小型ディーゼルエンジンで、ギネス記録に挑戦

―「エコラン」とは、どのようなものでしょうか?

.jpg)

ガソリン1リットル当たりの走行距離を競う競技です。実際には、競技場の中を決められた時間内に決められた距離を周回して、減ったガソリンの量で記録を測るというものです。

この競技で用いられている燃料は通常、ガソリンです。というのも、ガソリンは揮発性が高いため空気と混合しやすく、爆発的に燃えるという性質があるため、小型エンジンに向いているんです。

.jpg)

一方、軽油(ディーゼルエンジン用)はガソリンと比較して揮発性が低いため燃えにくく、言い換えれば安全な燃料という特徴があります。そこで、軽油にファインバブルの技術を応用することで、安全で燃焼性の良い燃料を目指すというのが現在の取り組みです。

ディーゼルエンジンは大型になるほど燃費が良くなるため、トラック・バス・船舶・発電用として利用されています。ただ、エコランは燃費競技なので、軽いほうがいいんですよね。

競技では、1人が乗ればいいため、市販のディーゼルエンジンでは大きすぎます。そのため、現在は世界最小の超小型ディーゼルエンジンの開発を行っています。近い将来には、競技用の自動車に搭載し、ディーゼルエンジンのギネス世界記録を樹立したいと考えています。

―今後、力を入れて取り組んでいきたいことはありますか?

エコランは機械工学のエッセンスを凝集したものであり、「高効率・低損失・小型・軽量・高強度等」を追求する究極の教材だと考えています。エコランを通して、エンジニアとしての技(わざ)と術(すべ)を極めるとともに、協調性やリーダーシップを高める。さらには、機械やプロジェクト全体の動きやしくみを理解し、バランス感覚と人間性に優れた技術者を育てていきたいと考えています。

エンジニア、特に機械工学の分野では1人ではできないことが多く、周りの人に支えて頂きながら自分があると強く感じています。これからも、常に周りの人への感謝と敬意を持ち、高専のミッションでもある産学連携・地域貢献・人財育成に尽力していきたいです。

.jpg)

中武 靖仁氏

Yasuhito Nakatake

- 久留米工業高等専門学校 機械工学科 教授・副校長(産学民連携テクノセンター長)

-470x353.jpg)

1987年 久留米工業高等専門学校 機械工学科 卒業

1989年 豊橋技術科学大学 エネルギー工学課程 卒業

1991年 豊橋技術科学大学大学院 エネルギー工学専攻 修了

1995年 豊橋技術科学大学大学院 博士後期課程 総合エネルギー工学専攻 修了

1995年4月 久留米工業高等専門学校 機械工学科 助手・講師

1998年5月~1999年3月 アリゾナ大学 環境化学工学科 在外研究員

2005年4月 久留米工業高等専門学校 助教授・准教授

2013年4月 同 教授

2021年4月 国立高等専門学校機構 研究推進・産学連携本部員

久留米工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 母校で社会実装に励む。地域の未来を見据え、本当に必要な支援ができるのは高専だからこそ

- 鳥羽商船高等専門学校 情報機械システム工学科 教授

江崎 修央 氏