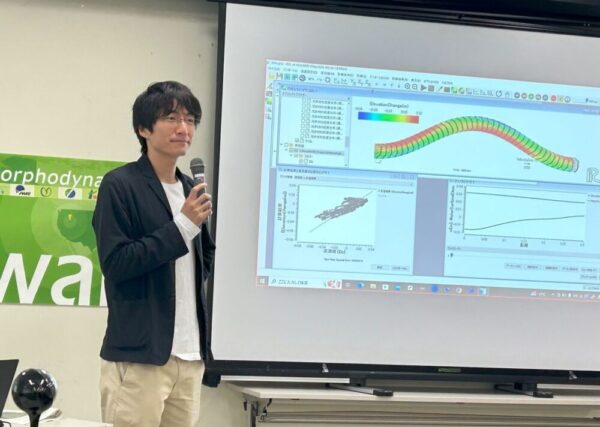

農学部出身で、現在は食品加工を専門に研究し、さまざまな商品開発に関わっていらっしゃる苫小牧高専の岩波 俊介先生。食品加工に取り組むようになったきっかけや、地域企業・他高専と行っている共同開発、南極の観測隊参加 などについてお話を伺いました。

面倒見の良さを買われ、高専教員の道へ

―まずは先生のご経歴をお伺いできますか?

長年北海道にいますが、実は京都生まれの大阪育ちです。子供の頃はプラモデルや本棚など、自分で加工して、ものを作るのが好きだったので、技術・家庭の授業が得意でしたね。高校生からは化学や地学に興味がありました。今は生物どっぷりですが、受験勉強の生物は暗記が多かったから選択しなかったんですよ(笑)。大学に進学して、化学と生物が一緒になった分野に携わることになりました。

北海道に来たのは大学からですが、こちらへ来た理由は、昔から北海道が好きだったのと、予備校の先生に北海道の帯広畜産大学を勧められたからです。大阪の人って、なぜか北海道に憧れている人が多いんですよね(笑)。

大学院のマスターまでは、帯広畜産大学で植物の酵素の働きを調査していました。植物の細胞を培養して酵素を取り出したり、“テンサイ”という砂糖の原料となる植物の種を撒いて、どれくらいで砂糖の成分が蓄積されるのか、などを研究したりしていました。その後、博士後期課程で北海道大学に移り、糖を分解する酵素の性質を調べたり、酵素の設計図となる遺伝子の配列を調べたりしていたんです。

―苫小牧高専に着任されたきっかけはなんですか?

学生時代は、研究者になりたい気持ちはありましたが、教員になることは考えていなかったんですよ。就職活動をする頃は、ちょうどバブル崩壊のときだったので、留学して就職は先延ばしにしようかと考えていました。

その頃は、後輩の実験の面倒をみることが多かったんですが、となりの研究室に私と同じ帯広畜産大学から来た後輩がいたので、彼の面倒も見ていたんです。すると、その彼の報告を聞いた教授から「面倒見がいいから向いているのでは?求人が来ているから見に行ってみたらどう?」と苫小牧高専を紹介されたんです。

軽い気持ちで見学に行ったら、高専側の受け入れ準備ができていて、「来てくれますか?」と聞かれました。ずらっと並んだ先生たちを前に「いや」って言えなくて(笑)。そこから急いで博士論文をまとめて、4月から働き始めたんです。就職先がないって言っていたのが、まさに急転直下の出来事でしたね(笑)。

食品加工という「ものづくり」

―現在の主な取り組みを教えてください。

今は主に「食品加工」というものづくりに取り組んでいます。具体的には、地元の特産品である、ホッキ貝やハスカップを使った製品を、企業と一緒に開発しているんです。

高専に来て、最初に取り組んだのが「ホッキ魚醤油」の開発です。私が研究テーマを探していたときに、苫小牧高専の卒業生から「特産品で商品を作りたい」と相談がありました。地元の特産品であり、うまみ成分が多いホッキ貝を使って魚醤油を作ってはどうかと考え、試作品を作り始めたんです。

魚醤油は、ナンプラーに代表されるように、独特な香りがすることが多いんですよね。また、醤油づくりには一般的に酵素が使われるんですが、酵素を使ってタンパク質を分解すると、いろんな味のアミノ酸がでてきてしまいます。私たちは、酵素の代わりに厳選した麹カビを使うことで、香りが甘く、ホッキ貝のうまみとコクを生かした魚醤油を作ることに成功しました。数滴入れるだけでコク深いスープができると好評ですよ。

そして、桑の実とハスカップを使用したワインは、沖縄高専の伊東昌章先生との出会いから開発につながったものなんです。地域共同研究センターの担当をしていたときに、他高専の視察をするため沖縄高専を訪ね、伊東先生と「いつか一緒に何かしたいですね」と話していました。すると、早速その翌月に「一緒にやりましょう」と連絡をいただいたんです(笑)。

沖縄県浦添市には、カイコの餌となる桑の木が自生していますが、その「島桑の実」で何かできないかということで、ワインとビネガーを開発することになりました。島桑の実は、イチジクのような味で糖度が20度とかなり高くて甘いんですが、お酒にすると、酸味が足りず、アルコール度数だけが上がって、色がついただけの美味しくないお酒になってしまったんです。いろいろな酵母を試したり、品評会をしたりして試行錯誤が続きました。

同じ頃、北海道の厚真町からも、特産品のハスカップを使ったワインを作りたいと話があり、こちらの開発も進めていました。ハスカップも糖度12度と甘いんですが、クエン酸やリンゴ酸が強いせいで、できあがったお酒は酸っぱく、こちらも頭を抱えていたんです。

そんなとき、ふと海外のパーティーで、ワインを混ぜて飲んだことを思い出しました。試しに2つのワインをブレンドして飲んでみたら「これいけるじゃん!」となりまして(笑)。それから混合比率をいろいろと試して、製品化することができました。

空気と触れさせることで部屋中に花の香りが立ち、ほどよい甘みと酸味が味わえるワインです。「北の北海道」と「南の沖縄」、2つの土地の融合ですね。今はそれぞれの土地で、ラベルを変えて販売されていて、リピーターも多くいらっしゃいますよ。

―高専のつながりから生まれた製品なんですね。今後やってみたい研究はなんですか?

ワインに合わせると言えばチーズですよね(笑)。次は、すべて北海道産のものでチーズを作りたいと思っています。一般的に、チーズ作りには塩と酵素が必要ですが、塩はフランス、酵素はデンマーク産のものが使われていることが多いんです。

これを北海道産にするために、まずは十勝広尾の海水からの塩作りにチャレンジしました。そして、一般的に動物性のものが使用されている酵素は、動物愛護の観点から代用できるものを探した結果、とあるヒマワリの種から酵素が抽出でき、チーズ作りに使えることがわかってきました。今は工業化に向けて、どうすればより簡単に抽出できるかなどを研究し、学生と動いているところです。

また、チーズが北海道の人たちにあまり定着しないので、もっと多くの人に気軽に食べてもらいたいとも思っています。家庭でも手軽に使えるラクレットオーブンを開発しようと、函館高専の先生と話して、機械のデザインを考えてもらっているところです。

人との“つながり”がきっかけに

―他の高専の先生とも、さまざまなところで繋がっているんですね。

そうですね、他の先生と一緒に研究することはいろいろあります。ただ、食品加工を専門にしているのは、残念ながら高専では私くらいなんですよ。食品の成分を調べたり、食品に使える微生物を調べたりしている先生はいても、「試作品を作って分析し、商品にする」のは私だけみたいです。同じ専門の先生とネットワークを組んで研究できたらと思っていたんですが、難しいので、食品とは全く関係ない先生にも声をかけて一緒に研究しています(笑)。

仙台高専の総合工学科の若生先生とは、ポスター展示でたまたま隣になり、今トマトの収穫前非破壊診断について共同研究しています。その方は、非接触での画像解析を研究していたので、「同じ赤色のトマトでも甘さにばらつきがあるので、非接触でそれが分かればおもしろそう」と伝えたところ、一緒にやろうということになりました。

高専での仕事以外でも、人とのつながりがあったからこそ実現できたことがあります。2010年に南極の観測隊に参加したんですが、そのきっかけは、北海道大学時代に居酒屋で「低温科学研究所」の人たちと出会ったことです(笑)。そのつながりから「いつか行ってみたい」を現実にすることができました。高専で働くことになったきっかけもそうですが、人とのつながりは本当に大切だと思いますね。

一緒に研究をしている学生たちとの出会いもそうです。私が開発した製品のことを知り「一緒に研究したい」と入学してくる学生もいます。彼らは目標がはっきりしている分、志もレベルも高くて、今もそれぞれの場所で研究に励んでいますよ。

ものづくりした製品が世の中にでて、おいしいと思ってもらえる。そしてその開発までの過程を知って、やってみたいとこの道に進んでくれる学生がいる。これはとても嬉しいことでし、私のやりがいにもなっています。

岩波 俊介氏

Shunsuke Iwanami

- 苫小牧工業高等専門学校 創造工学科 応用化学・生物系 教授

1991年 帯広畜産大学大学院 修士課程 修了

1996年 北海道大学 農学研究科 農芸化学 博士後期課程 修了

1996年 苫小牧工業高等専門学校 創造工学科 応用化学・生物系 助教授

2015年 同 教授、現在に至る

苫小牧工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

一関高専体育館-2-1-300x300.png)

- 高専の常識を超える教育を。一関高専が育む、AI時代に淘汰されないエンジニア像

- 一関工業高等専門学校 校長

小林 淳哉 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏