米子高専の陸上部で短距離走に打ち込み、専攻科では「短距離AIコーチング」の研究を独自に立ち上げた矢田ほのかさん。同研究はGCON2024で最優秀賞(文部科学大臣賞)・企業賞(東京エレクトロン賞)を受賞しています。卒業後、現在はソフトバンク株式会社で大手金融系企業向けに導入している複数のシステムの運用に携わる若手エンジニアとして活躍する矢田さんに、現役高専生へのエールとともに、これまでの活動の歩みをお伺いしました。

陸上部に導かれた高専生活

―矢田さんが米子高専に進学したきっかけを教えてください。

中学時代に進学先を検討していた頃、エンジニアの父に高専を教えてもらい、オープンキャンパスでものづくりの楽しさを体験したことが出発点です。もともと工作や簡単なプログラミングに興味を持っていたこともあり、進路の選択肢として考えるようになりました。

周囲のほとんどは高校に進学する中、高専に行って専門を早く決めるという道は少数派で、進学は本当にぎりぎりまで迷いました。ですが、「周りに流されず自分で決めることが大切だ」と腹をくくったあのときの選択が、今では大きなアドバンテージになったと感じています。

—進学してみて、高専生活はいかがでしたか。

私は入学時点ではキーボードも打てないような初心者だったんです。それで「高専には幼少期からパソコンが大得意な人が集まっているに違いない」と緊張していたのですが、実際は私みたいにパソコンに不慣れな人もいましたし、卒業後には古着屋になった先輩もいました。全員がエンジニアになると決まっているわけではなく、いい意味で多様な進路選択ができるとわかって安心したのを覚えています。

実家から通っていたこともあり、学費負担も軽く済んだため、部活・研究活動はもちろん、アルバイトも含めて「自分のやりたいこと」に全力でコミットできたのもよかったです。地域の方からのお声がけをきっかけに始めた地元の子どもたち向けのかけっこ教室のコーチや塾講師のアルバイト、IT会社でコードを書かせてもらうインターンなども経験し、学校にいながら理論と実践の両面から様々なことを学ぶ体験ができました。

—高専生活で一番の思い出は、陸上部での経験だそうですね。

はい。技術者の学校ということで、はじめは漠然と「部活は緩いだろう」と思っていたのですが(笑)、体験入部での先輩方の熱意と真剣さに圧倒され、その日のうちに入部届を出しました。毎年夏に開催される高専大会は出場者が少ない分、選手同士のコミュニケーションが活発で、他高専の選手とも交流できたことが思い出に残っています。

私の専門は短距離で、100mが中心です。全国高専大会で準優勝を収めた時期もあれば、自己ベストを3年間更新できずにもがいた時期もありました。一見個人競技ですが、学校対抗の総合得点やリレーがあり、チームとしての側面も大きい。だからこそ、記録が伸びない時期も「チームの得点に貢献したい」という思いが支えになりました。

本科5年次には主将を務め、コロナ禍で勢いの落ちたチームの士気をどう高めるかに向き合いました。自分だけでなくチーム単位で物事を本気で考え抜いた最初の経験だったと思います。「まずは自分が結果を出さなくては」と何事にも率先して取り組みましたね。それまで夢中になれるものがなかった自分にとって、陸上部での時間は大きな財産になりました。

—非常に充実した学生生活の一方で、入学直後は学業で苦労もあったとか。

実は、入学して最初に受けた情報処理科目のテストがクラス最下位だったんです。もともと中学時代から勉強は得意なほうではないと自覚していたのですが、情報がやりたくて高専に入ったのに、これはだめだなと。ショックでしたが、そこから一念発起し、7年後の専攻科2年次では首席で卒業させていただきました。

立て直すことができたのは、やはり高専生活の中心にあった陸上部の先輩方への憧れがあったからだと思います。短距離走は「あと0.02秒」「あと1センチ」といったわずかな差が勝敗を分けますが、そういった日々の小さな妥協が結果に跳ね返る厳しさを知ったことが、学業にも効きました。

努力には危機感・欲求・成功期待感の三要素があると言われますが、部活でこの成功期待感を持てたこと、また偉大な先輩方への憧れが、勉強でも自信をつけてくれたと感じます。陸上部がなければ、専攻科にも進学していなかったかもしれません。

苦手な発表に挑戦したことで、研究のアイデアが生まれた

—本科卒業後、専攻科へ進学した理由を教えてください。

本科4年の時にコロナ禍でインターンシップに行けず、社会へ出るイメージを全く持てなかったことが大きかったです。もう少し研究を続けたいと思ったことや、大卒同等の学位を得られる点も後押しになりました。

そんな理由で専攻科へ進学しましたが、結果的には大正解でした。コロナ禍で難しかったコンテストや学会の対面開催が再開され、DCON、WiCON、英語プレコン、そしてGCONと、さまざまな舞台に挑戦することができたからです。

私は人前での発表がとても苦手でしたが、本科時代から所属していた田中博美先生の研究室には「積極的にコンテストに挑戦しよう」という空気があり、それに背中に押される形で場数を踏むことで、次第に物怖じしなくなりました。

.png)

—矢田さんはこの頃に「短距離走AIコーチングシステム」の研究を立ち上げ、GCON2024では文部科学大臣賞および東京エレクトロン賞を受賞しています。研究を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

研究の原点には、自分の競技歴があります。中学時代含め10年以上陸上を続けてきましたが、ずっと短距離専門の指導者が近くにいなかったんです。専門の指導者がいるかどうかは結果にも大きく関わっていると感じていたので、例えば指導が行き届かない場所に住んでいる学生などのために、環境に関わらず平等な機会提供ができればと考えました。

着想のきっかけは、研究室メンバーで出場したDCONで、沼津高専のあるチームの発表を見たことです。赤ちゃんの寝返りを姿勢推定AIで検知するというものがあり、「これを走りに応用できるのではないか?」と田中先生に相談し、研究として立ち上げさせていただきました。

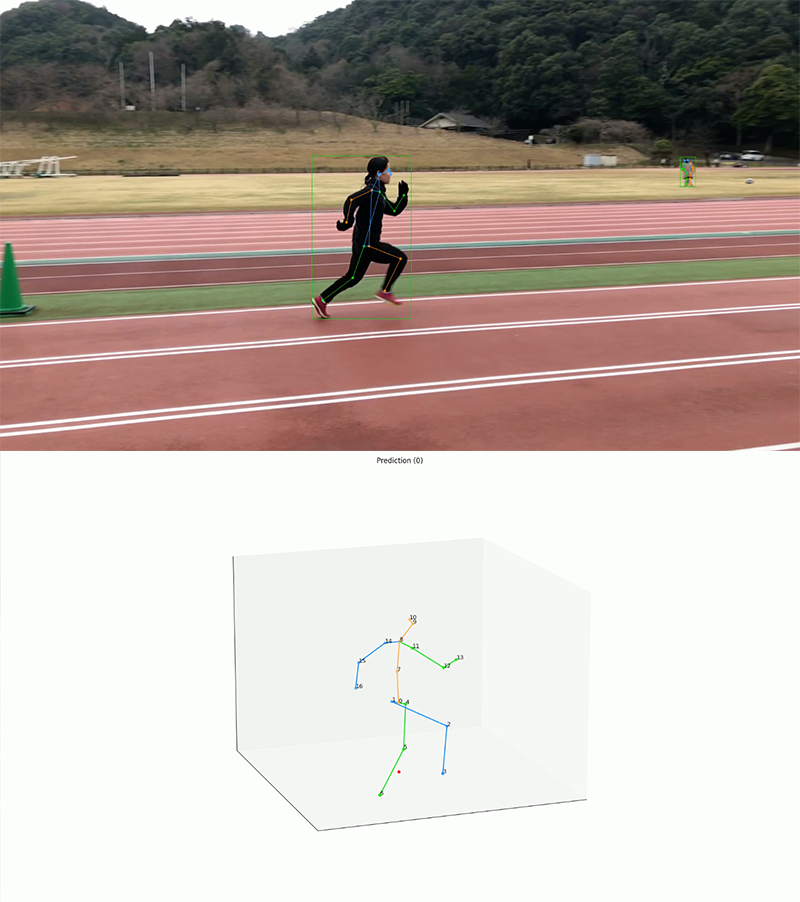

走者の横位置映像から骨格座標を抽出し、関節角度などのパラメータを計算。50mタイムと組み合わせて競技レベルを分類し、レベルごとの課題と解析に基づく最適な練習方法を提案する——そんな仕組みを目指しました。

—ゼロから立ち上げた研究において、苦労した点などを教えてください。

過去に研究室で扱ったことのない技術で、研究室もAIを専門としているわけではなかったので、自力で調査して進めていく必要がありました。情報系だけではなく体育学の論文も読む必要があり、情報×体育という分野横断のなか、どのような結論で着地させるか、ものすごく苦戦しましたね。走る速さと相関のあるパラメータを探して、それをうまく情報技術で抽出して解析するということをずっとやっていました。

一番初めはウェアラブルセンサを試しましたが、本来的には長距離用のデバイスで、短距離の速度域ではノイズが多く精度が不安定でした。そこでスマートフォンを用いた映像解析に移行し、関節角度、接地時間、ストライド・ピッチ、骨盤回旋といった指標を抽出。最終的に、横位置だけでは拾い切れない特徴に対しては、ドローンでの俯瞰撮影も試みました。

—研究の過程では、外部の指導者や選手との協力もあったそうですね。

はい。偶然にも陸上経験者だった田中先生のご縁で著名な陸上指導者につながり、その教え子である三好美羽選手(100m女子中学日本記録保持者)にご協力いただきました。三好選手は骨盤回旋を大きく使い、体全体を動かして走るという独特の走法を実践しており、一般的な論文と異なる観点から情報を得られるかもしれない、という期待がありました。

ご協力のおかげで、横位置のカメラだけでは不十分な点や、ドローンによる俯瞰撮影の必要性など、課題の洗い出しも進みました。惜しくも私の代ではきちんとした形にはできなかったのですが、取得したデータは研究室の後輩に引き継いでおり、今後の発展に期待しています。

—GCON2024で受賞されたときの感想を教えてください。

自分の身近な課題意識から始めた研究がここまで届いたことに、驚きと嬉しさがありました。「これは陸上競技だけでなく他領域にも応用できる」と汎用性を評価していただけて、自分の困りごとから出発した研究が、社会の役に立つかもしれないという可能性を与えてくれたのがGCONでしたね。同時に、主体性を持って一から組み立てて、一定の成果を出すところまでやり切れたという達成感も得ることができました。

高専の“外”に出て、挑戦してほしい

—現在のお仕事について教えてください。

ソフトバンク株式会社で、大手金融系企業向けに導入している複数のシステムの運用に携わっています。24時間365日稼働している大規模システムを守る部署で、脆弱性の調査や監視ツールで検知された警告の原因調査などを担当しています。まだ理解が浅い領域も多いのですが、教育担当の方に支えていただきながら、毎日できることを増やしている最中です。

—就職先としてソフトバンクを選んだ決め手を教えてください。

もともとインフラ系の企業には「現状維持」というイメージを持っていたのですが、就活をするなかで「インフラを軸に新規事業を生み出す」というビジョンをもつ企業が複数あることを知り、認識が変わりました。中でも、“通信”という基盤を持つソフトバンクは、AIによる事業創出やプラットフォーム展開への意欲が強く、これからの社会に変化を起こしていける会社だと感じました。

また、社内でのキャリアの多様性も魅力で、「私のなりたい姿に近い人たちがこの会社にはいる!」と直感し、それが決め手になりました。入社後は、社内での技術コンペや、最近だと生成AIコンテストなども盛んで、やる気やアイデアがあればどんどん挑戦していける環境が整っていましたね。

—今後挑戦してみたいことや、目標があれば教えてください。

学生時代はいろいろな経験をさせていただきましたが、その分一つ一つの技術領域に対する深掘りが浅くなってしまったという反省点があるので、今後はエンジニアとして誰よりも深い理解を持つ技術領域を築いていきたいです。社内に高専卒でリーダーとして活躍されている憧れの方もいるので、将来的にはアプリケーションレイヤーの前線で活躍できるエンジニアになりたいと思っています。

プライベートでは、これまで陸上と研究に全振りしてきた反動で、心に“穴”が空いた感じがあるので(笑)、旅行やマラソンなどのアクティブな趣味を見つけたいです。仕事ができる人ほど熱中できる趣味を持っているという印象があるので、私もそんな一つを育てていきたいと思います。

—最後に、高専生へのメッセージをお願いします。

早めに高専の“外”に出てみてください。私は高専の大会や学内のイベントにはたくさん挑戦しましたが、振り返ると、一般の大学生や社会の場に混じって活動する経験は多くありませんでした。外に出ると視野が一気に広がり、同時に「高専が社会からどう見られているか」も実感できます。それは自信にも、次の挑戦のヒントにもつながります。

具体的には、大学生向けのコンテストに出てみる、業界のハッカソンや勉強会に参加する、インターンに行く——どれもおすすめです。高専は特殊であるからこそ多くの同級生とは違った経験ができる場所だと思います。ぜひその環境を使い倒してください。

高専は少数派だからこそ、外に出ると同窓の結束が強く、実践的スキルは若いうちから大きな武器になります。社内でも高専出身の先輩が数多くご活躍されています。学校で様々なことを経験し、様々なことを学び、どうか自信を持って社会に出てきてください。

矢田 ほのか氏

Honoka Yada

- ソフトバンク株式会社 エンジニア

2023年3月 米子工業高等専門学校 電気情報工学科 卒業

2025年3月 米子工業高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻 修了

2025年4月より現職

米子工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- “なんとなく”の先にあった光。何事にも柔軟に挑戦する姿勢が、道を切り開いていく

- 秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 機械系 知能機械コース 教授

小林 義和 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「宇宙」「ロボット」への憧れで会社を退職!? チャレンジの連続が人生を面白くする

- 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科 教授

飯塚 浩二郎 氏