日本郵船株式会社で一等航海士として活躍する川西雄太さんは、富山商船高等専門学校(現:富山高等専門学校)の卒業生です。「はじめから船に興味があるわけではなかった」と語る川西さんに、商船学科での5年間の学びと、厳しくも充実した航海士の仕事の魅力について、当時の思い出とともに振り返っていただきました。

つらさ1割、楽しさ9割の充実した高専生活

—高専に進学されたきっかけを教えてください。

もともと転勤族で、中学生時代に親の仕事の関係で富山県に引っ越してきました。富山は「教育県」と呼ばれるくらい受験熱が高くて、周りの同級生も難関校を目指していたんですが、私は富山の高校のことをよく知らず……模試で志望校欄を埋めるときに、たまたま「富山商船高専」という名前を見つけて、何となく書いたのが最初のきっかけでした。

当時は船に特別興味があったわけではなかったのですが、調べるうちに「寮生活って楽しそうだな」とか「普通高校では味わえない専門的なことを学べるのは魅力的かも」と感じるようになり、徐々に惹かれていきました。

父は証券会社勤務で、いわゆる“いい高校・いい大学”を目指す教育方針だったので、最初は「何だその学校は」みたいな反応でした。ただ、いざ高専に入学して、日本郵船に就職したら「いい進路を選んだな」と言ってくれたので、結果オーライですね(笑)

—入学してみて、高専生活はいかがでしたか。

寮生活では、中学校を卒業したばかりで急に二十歳前後の先輩方と同じ屋根の下で暮らすことになったので、はじめはかなり怖かったですね。当時の寮には厳しい規律もあり、「世の中の厳しさとはこういうものか」と学ばせてもらう日々でした。

ただ、商船学科はクラスの大半が寮生だったので、日々の授業はもちろん、実習で乗る船の上でも、ずっと同じ仲間がいました。まさに「苦楽を共にする」環境で過ごしたことで、同級生との絆は非常に深まり、いま振り返っても、かけがえのない時間だったと感じています。

また、課外活動では、小さい頃から野球一筋だったので、野球部に入りました。入部してみるとチームのレベルが想像以上に高くて、勉強や実習の合間を縫って練習に励み、北信越大会で優勝して全国高専大会に出たこともあります。

—商船学科ならではの航海実習も思い出深いと伺いました。

本科4年生までは、毎年2回、実習船「若潮丸」に乗りました。これがまた小さい船で、揺れるし酔うし、何より当時の船長が本当に厳しくて。船長の指示のもと、舵取りをしたり、ほかの船の動向を報告したり、水深を測ったりと、今となっては当然の業務なんですが、当時は右も左もわからず、全員涙目でしごかれていました(笑)

でも、5年生で半年間の「帆船実習」に出ると、それまでのつらさが報われるような体験が待っていました。全国の商船高専の仲間が集まって、一緒に日本各地やハワイを巡るんです。いろんな高専の学生と一緒に班を組んで、船の上で寝食を共にしました。上陸のたびにその土地のご飯を食べて観光して、青春でしたね。

寮生活、部活動、実習——つらいこともありましたが、全体として1割「つらい」、9割「楽しい」という感覚で、それぐらい充実した高専生活でした。

船に乗るまでの模索、改めて見えてきた人との縁

—就職先として日本郵船を選ばれた理由を教えてください。

正直に言うと、はじめは日本郵船はおろか、船乗りになるかどうかさえ迷っていました。就職活動を進めるなかで、陸上勤務も含めていろいろな企業を見ていたんです。でも、調べていくうちに、「船員として働けば、安定してよい収入と休暇が得られる」という現実的な部分に納得して、ようやく「船に乗ろう」と腹を決めました。

ただ、私の決断した時期が同級生と比べると遅く、周りは既に大手の船会社を目指して熱心に就職活動していて、自分だけ出遅れてしまったような感覚がありました。「今からどこを受けたらいいんだろう」と迷っていたとき、卒業研究でお世話になっていたゼミの中谷先生や千葉先生が、「日本郵船を受けてみたらどうだ?」と勧めてくださったんです。

その後、会社説明などを通じて、社内の風通しのよい雰囲気に惹かれて志望しました。当時、商船高専からの採用実績は少なく、倍率も高かったので、ご縁がなければ大学に編入するつもりでした。採用いただけたのは本当に運がよかったと思います。

—入社後のお仕事はいかがでしたか。

高専の卒業とともに「三級海技士」の資格がもらえるので、三等航海士としてのスタートになります。三等航海士は船内の士官では一番下の階級ですし、新人として覚えることも多く大変でしたね。おまけに当時の船上にはWi-Fiも通っていなかったので、家族や友人と一切連絡が取れない。20歳そこそこでそんな環境に放り込まれるのは、社会とのつながりを断たれたようで正直つらかったです(笑) でも、下船した時に同期や高専時代の友人たちと励まし合えたことが心の支えになりました。今では船内で常にWi-Fiも使用できて、素晴らしい時代になったなと感じています。

高専時代にできた友人たちとは今でもよく連絡を取っています。仕事でつらいことがあっても、長期休暇中に集まって飲み明かすと、自然と「あいつも頑張ってるから、自分ももう少し頑張るか」と思えるんですよね。あの5年間で築いた人間関係は、今の私の土台になっていると思います。

積み重ねた先に見えてくる、航海士の魅力

—現在、一等航海士としてご活躍されていますが、どんなお仕事をされているのでしょうか。

一等航海士というのは、簡単に言えば「荷物管理と安全運航の責任者」です。私は主に原油タンカーやLNG船、LPG船に乗っており、その船は全長が大きいもので300メートルを超えます。こうした船では、積み込む貨物が「危険物」にあたるため、国際的な法令によって厳格な管理が求められます。私は、その保守点検や整備をどのようなスケジュールで行うか計画し、実行に移す責任を担っています。

また、船員たちの作業を立案し、現場での実施や労働時間の管理といったマネジメントも担当します。たとえば「〇ヶ月ごとにこの設備を点検しなければならない」といった国際基準があるため、どの作業をどのタイミングで実施すべきかを判断し、的確に指示を出していく必要があります。

加えて、荷役作業——積み込み・荷下ろしも一等航海士の大事な仕事です。特に原油のようなものを扱うときは、タンクの圧力管理やガスの抜き取り作業、さらにはポンプ操作も含めて、全体を指揮しなければなりません。油一滴の漏れでも大問題になるため、緊張感のある仕事です。

—船の上では国際的なチームメンバーで仕事をされていると伺いました。

日本郵船が運航する船には多国籍の乗組員が乗っていて、私の船では日本人が3~4人、あとはフィリピン人・インド人・クロアチア人などです。船の中では、日常的な会話から業務連絡、報告書類まで全て英語です。

正直、私は高専時代そこまで英語が得意だったわけではありません。でも、必要に迫られて使っているうちに、自然と身につきました。英語が「勉強」ではなく「仕事の道具」になる感覚ですね。今では、日常会話はもちろん、専門的な業務連絡でも困ることはありません。

—現場でのマネジメントにおいて、心がけていることはありますか。

一番意識しているのは、「若手が船を嫌いにならないこと」です。自分も新人の頃は怒られてばかりで、よく「もうやめたい」と思っていました。だからこそ、自分が上の立場になった今、部下が安心して働ける環境をつくることを大切にしています。

もちろん、安全運航を守るためのルールは徹底しなければなりませんし、ミスがあれば指導することもあります。ただ、その際にも相手の気持ちに寄り添いながら、伝え方やタイミングには十分配慮するようにしています。

平日のオフの時間や休日にはチームの皆でお茶を飲んだり、お酒を酌み交わしたりすることもあります。オンとオフのメリハリをつけながら、チームとしての信頼関係を育てる。若い世代が「このような生活だったら、頑張れるな」と感じられるような、前向きな職場の雰囲気をつくることが目標です。

—仕事のやりがいをどんなときに感じますか。

やはり「無事に荷物を届ける」という当たり前のことを当たり前にやる難しさ、そしてその先にある達成感でしょうか。何十日もかけて海外で積み込んだ荷物を日本に届けて、最後の一滴まで下ろして、船を出港させて、自分が下船する瞬間は気持ちが良いものです。その瞬間に、「この数ヶ月間、よく頑張ったな」としみじみ思います。

若い頃は正直やりがいなんてわかりませんでしたが、一等航海士になって全体を任されるようになると、「船を動かす責任と信頼」が目に見えてわかるようになってきました。経験を積むごとに見えてくる面白さがあり、確かなやりがいを感じる——それがこの仕事の魅力の一つだと思います。

—今後の目標を教えてください。

直近の目標は「しっかりと船長になること」です。あと2ヶ月乗船すれば要件を満たす予定なので、今年度末の登用試験に合格したいですね。責任はさらに重くなりますが、やりがいも大きくなるはずです。次の乗船では、自分を含めた船員全員の健康と安全管理に注意していきます。

また、休暇中の家族との時間や趣味も大切にしています。子供の成長を見守りながら、この休暇は納車したばかりの車でドライブを楽しんでいます。

—商船学科の高専生や、船員の仕事に関心を持つ学生にメッセージをお願いします。

高専は、勉強だけでなく、生涯にわたる友人や仲間との出会いの場でもあります。5年間という長い時間を共に過ごすことで生まれる絆はとても深く、私自身、卒業から20年近く経った今でも高専時代の友人たちと連絡を取り合い、時にはお互いを励まし合いながら、変わらず付き合いが続いています。学業はもちろん大切ですが、ぜひ人との出会いや関係も大事にしてほしいです。

先ほどお話しした通り、私は「船が好きだから」この道を選んだわけではなく、収入や休暇といった現実的な理由でした。それでも、仕事を通じて技術を身につけ、今では責任をもって業務にあたり、大きなやりがいも感じています。興味やモチベーションというものは、あとから自然とついてくるものです。

商船学科を卒業すれば、三級海技士の資格が取得できます。せっかくの機会ですから、一度はその道にチャレンジしてみるのも良いと思います。もし自分に合わないと感じたら、別の道を選べばいいのです。若い皆さんには、何度でもやり直せる柔軟さと可能性があります。

高専での5年間は、学びも人間関係も含めて、非常に濃密で貴重な時間になるはずです。きっと選んでよかったと思える道になるでしょう。いつか、海の上で皆さんと出会えることを楽しみにしています!

川西 雄太氏

Yuta Kawanishi

- 日本郵船株式会社 一等航海士

2009年3月 富山商船高等専門学校 商船学科 航海コース 卒業

2009年10月より現職

富山高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- Passion lives here! 奈良高専ラグビー部、高専大会4連覇中の強さの秘訣とは

- 奈良工業高等専門学校 一般教科 教授

森 弘暢 氏

- 地方にいながら最先端の研究! 「GEAR5.0」に携わる德丸先生が取り組む共同研究

- 大分工業高等専門学校 機械工学科 助教(GEAR5.0特任助教)

德丸 和樹 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

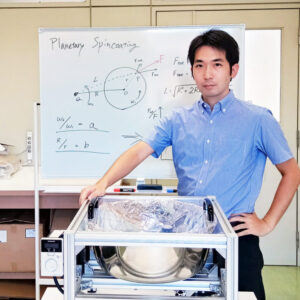

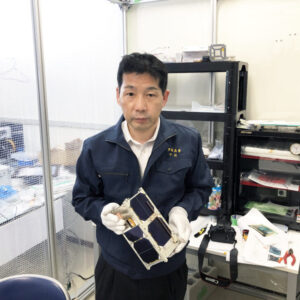

- ロケット技術者を辞めたら、高専で衛星を開発することに! 「脳体力」と「手を動かす力」が高専生にはある

- 群馬工業高等専門学校 機械工学科 教授

平社 信人 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

-300x300.png)