沼津高専3年生の田村愛琉さんは、AIに強い関心を持ち、DCON(全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト)に参加するなど精力的に活動しています。また経営者への取材活動も行いながら、ご自身も起業を目指しているとのこと。AIへの熱い思いと将来の展望についてお話しいただきました。

高専を勧めたのも、経営を身近に感じさせたのも、塾の先生

―中学生の頃の田村さんについて教えてください。

自身の知らないことを学ぶのが好きでした。社会や理科の授業内容に興味を持ち、もっと勉強したいと思って、教科書に載っていないことを自分で学ぶようになりましたね。例えば、経済の勉強をするために、「両学長 リベラルアーツ大学」というYouTubeを見ていました。

すると、テストで高い点数を取れるようになりましたし、クラスメートから「よく知っているね」と言われるようにもなったんです。そこに楽しさを見出していたと思います。

また、数学にも狂うように打ち込んでいまして、双子の弟と一緒に勉強し、テストの点数を競うのが好きでした。明確な答えがある点も、数学が好きになった理由の1つです。

-538x600.jpg)

―高専を知ったきっかけと、進学先に選んだ理由は何ですか。

高専を知ったのは、沼津高専のOBである塾の恩師の方から、高専の魅力をたくさん教えてもらったことがきっかけです。私が数学や理科を好きなことを恩師はご存じでして、より専門性を深めたいのなら、地元の理系の高校より高専に進んだ方が良いよとおっしゃっていました。あと、夏休みといった長期休暇が大学並みに長いから、自分の好きなことにじっくり時間を割けることも教えてもらいましたね。

結果的に高専への進学を決めた理由は大きく3つあります。それは「自由に使える時間が長いこと」に加え、「コンピュータ技術に触れられること」と「技術に対して深い理解や関心がある先生や学生に囲まれた環境で成長できること」です。

コンピュータ技術に触れたいと思ったのは、中学2年生の頃から起業を考えていて、調べてみるとGAFAMやソフトバンクなどを立ち上げた起業家たちがいずれもコンピュータ領域の知識に長けていることを知り、自身もそういった技術を学ぶ必要があると考えたからです。

―中学生の頃から起業を考えていたんですね。

きっかけは、恩師から塾の経営についてたくさん話を聞いたことです。実は私の家と恩師の家は近くて、昔から顔なじみでしたので、経営についてもフランクに話せる間柄でした。それで「経営者」という存在が自分にとって身近なものになり、自身の進路の選択肢に表れたのです。

―実際に高専に入学されて、いかがですか。

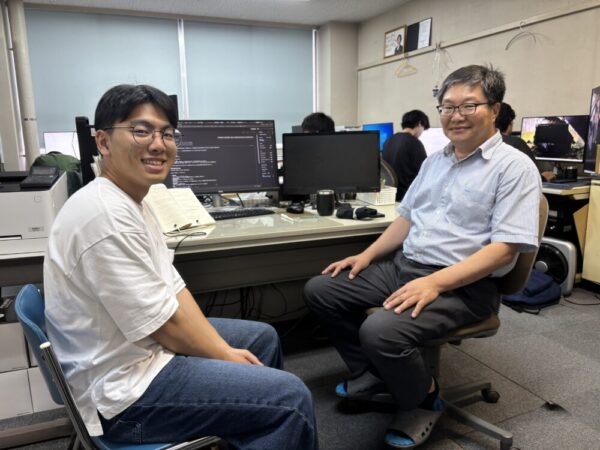

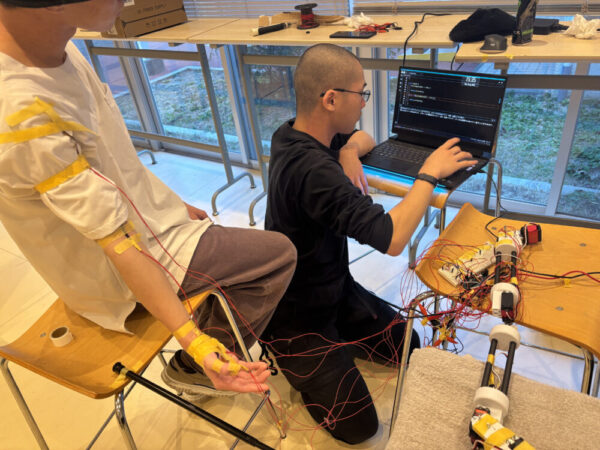

特に「技術に対して深い理解や関心がある先生や学生に囲まれた環境で成長できること」を実感しています。鄭萬溶先生と出会ったことで、ディープラーニングとハードウェアを掛け合わせた事業創出コンテスト「DCON」の存在を詳しく知り、自分でも参加するようになりました。そういった活動を通してさまざまな方と出会えましたし、AIに熱狂するようになりましたね。

AIの破壊力に驚き、DCONに邁進

―AIについて、具体的にはどのように勉強していますか。

松尾研(東京大学 松尾豊研究室)のオンライン講座を積極的に受講しています。これまでに複数の講義を受講して、データサイエンスやビジネスにおける実践、ディープラーニングなど様々なことを学ばせていただきました。数学的な理解には難しさを感じる部分もありますが、ハンズオン(体験学習)教材のおかげで、実際に手を動かしながら学べる点がとても助かっています。

ハンズオン教材以外にも、講義で紹介された技術については自分でも積極的に試し、実際に使いながら理解を深めるように心がけています。例えば、LLM(大規模言語モデル)のRAG(検索拡張生成)については、Google Colab上で実際に実装し、精度の違いや挙動を確認しながら学習を進めています。

あと、1年生の夏休みには「セキュリティキャンプ2023全国大会」の「AIセキュリティクラス」に参加させていただきました。私が参加したクラスはハンズオンというよりも参加者とのディスカッションがメインの内容で、「AIによって世界はディストピア/ユートピアのどちらになるのか」などについて話し合いました。最近はそういった議論ができていないので、また参加したいなと思っています。

AIを日々学び、そして実際に使ってみると、その技術的な革新性というか、破壊力に何度も驚かされます。2年生の春休みに、コンピュータ技術がない弟に簡単なアプリ開発の手順を伝えたら、Geminiなどを駆使することでアプリをデプロイするまでに至りました。そういうのを見ると、初心者や知識のない人でもアプリ開発ができるようになるAIはすごいなと思うのです。

―DCONにも参加されていますが、そこでどんなことを感じましたか。

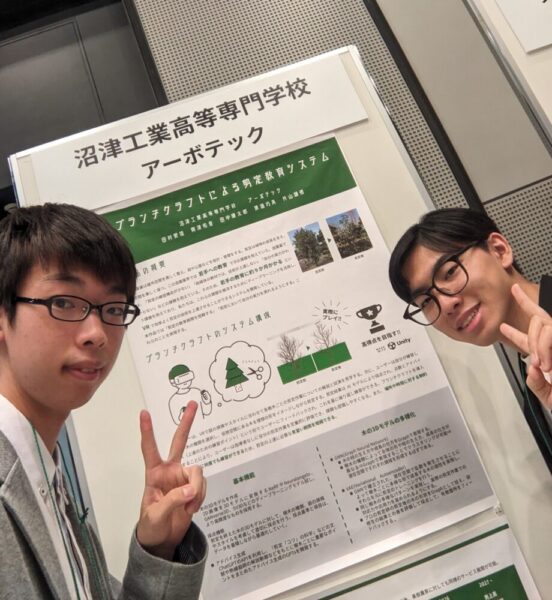

これまで本選に進むことはできていませんが、その本選の会場でポスター発表をさせていただく機会がありました。名だたる企業の社長や上の立場の方々が私たちのアイデアを「面白いね」とおっしゃってくださり、「こんなにAIに熱狂している人がたくさんいるんだ」と思いましたね。AIやAIを扱える若者はすごく求められているんだなと実感しました。

一方で、私たちチーム内での役割分担がしっかりできていなかったことが課題として残りました。また、事業アイデアも鄭先生が発端で生まれたものですので、まだまだ技術力を高めないといけないと感じています。

今年のDCONはYouTubeで視聴しました。上位チームのレベルがすごく高くなっていて、突き放された感じがしましたね。AIに熱を持った学生や起業を志している学生がこんなにもいらっしゃることで「自分も負けてられないな」と思いますし、そう思える環境の良さは本当にありがたいです。

これまで17人の経営者に取材! そこから分かったこと

―経営者への取材活動を1年生の終わり頃から始められたと伺っています。きっかけは何でしたか。

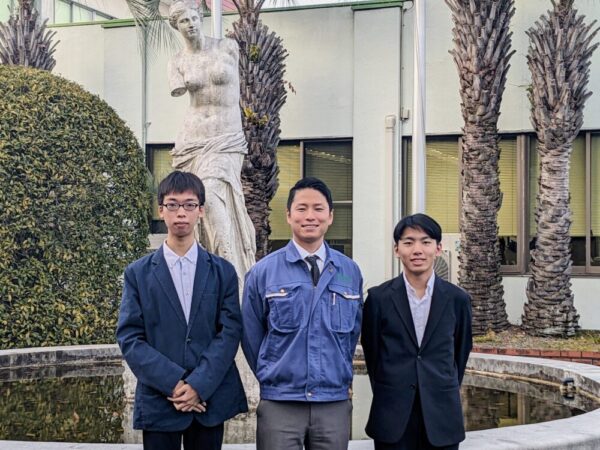

経営者の方がどのようなマインドセットや哲学を持って経営されているのか非常に興味を持ったことがきっかけです。同じく起業に興味を持っている同級生の片山さんと始めまして、現在は4人で取り組んでいます。

―経営者とのコンタクトはどのように取られたのですか。

最初の頃は、地元の経営者が沼津高専に集まる交流会のようなイベントに参加して名刺交換をし、「こういう活動をしているのですが、取材させていただけませんか」と、その場で交渉していました。

本来、このような会に学生が参加することはなかったのですが、先生に尋ねたところ「参加していいよ」とお返事をいただいたんです。一般的な高校ではなく、高専という環境だからこそ取材活動が実現できたのだと思います。

―これまで17人の経営者に取材されたとのことですが、特に印象に残った方はいますか。

みなさま印象に残っているのですが、あえてお一人挙げるとするならば、地元の旅館の経営と、宿泊施設向け経営支援システムの開発をされている株式会社リバティーの福原会長です。私は真面目すぎる側面があるのですが、福原会長から「もっといろいろな経験をした方がいいよ。人とは違うこともした方がいいよ」とお話しいただいたことが、すごく記憶に残っています。最近は、「人と違う活動をした方が、人生は楽しいのでは」と思うようになりました。

―これまでの取材活動を通して、どのようなことを知り、どのような変化がありましたか。

起業を志す若者を応援してくれる大人や経営者の方がたくさんいらっしゃることを知りました。例えば、沼津高専のOBである宮田さんが代表取締役を務めるセブンセンスマーケティング株式会社では、「若者チャレンジファンドしずおか」という若者のチャレンジに10万円の支援を行う補助制度を設立されています。この制度は、会計事務所が母体のセブンセンスグループが運営しています。地域の若者が夢に向かって挑戦できる環境づくりに力を入れている姿勢を知り、大きな刺激を受けました。

背中を押していただける大人・経営者の方々の存在によって、挑戦することに対する抵抗感は少なくなりました。早く挑戦・起業をして、そういった方々にも恩返しできるようにしたいですね。

―ちなみに、取材原稿はどのように執筆しているのでしょうか。

「音源データを文字起こしすること」「その文字起こしデータをもとに原稿化すること」はAIを利用して行っています。原稿化ではChatGPTを使っていて、最近は精度が良くなってきた印象です。

―今後の目標を教えてください。

今年中にAI受託をメイン事業として起業したいです。具体的には、チャットボットやAIエージェントの開発・導入サポートを考えています。

東京では学生も経営者の方々もすごくAIに熱狂しているのですが、静岡はそこまでではありません。私がAIに対して「熱狂」という言葉を使っているのも、東京と静岡でのAIに対する盛り上がりの落差がとても大きくて、「興味がある」といった言葉ではニュアンスを取りこぼしている感じがするからです。AIは今後の社会構造を変えうる技術であり、さらに発展していく技術でもあるという「確信」も、「熱狂」に込めていますね。

AIを用いて事業効率を改善することで地域企業の生産性を上げつつ、AIの熱狂を静岡県の学生や企業に広めていきたいです。

ゆくゆくは、より大きな視点でリーダーシップを発揮し、世界中の人や社会の課題解決に貢献できる企業を立ち上げたいと考えています。多くの人に喜ばれ、感謝される取り組みを通じて、より良い未来づくりに挑戦し続けたいです。

田村 愛琉氏

Aryu Tamura

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

2023年4月 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 入学

沼津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏