昆虫に夢中だった幼少期、バイクツーリングに没頭した大学時代を経て、研究の楽しさに気づいたとお話しされた都城高専の藤森崇夫先生。高専教員としての道を選んだ背景にはどのような想いがあったのか。これまでの歩みと現在取り組む研究、そして高専生へのメッセージを伺いました。

幼少期からの探究心が、研究者としての原点に

―幼少期に興味があったことを教えてください。

幼稚園から小学生の頃は昆虫が好きで、図鑑を眺めたり、外で虫捕りをしたりしていました。とにかく外で遊ぶことが多く、活発な子供でしたね。

特に、虫の構造や仕組みに興味があり、「なぜこうなっているんだろう」と自然に疑問を持っていました。今振り返ると、この「探究心」は研究者としての素養につながっていたのかもしれません。

―大学で化学を専攻したきっかけは何だったのでしょうか。

中学時代は割と成績が良かったのですが、進学校の高校に進むと、優秀な生徒に囲まれて勉強の方法もわからず、だんだん落ちこぼれてしまいました。ただ、その中でも化学は好きで、楽しく学ぶことができました。

父が化学系の大学出身で、化学が身近な存在だったことも影響していたと思います。また、物質の性質を理論的に整理して考えられる点や、「なぜ?」という疑問に対して的確な答えを導き出せる学問である点が、自分の性格に合っていました。

さらに、高校の化学の先生が親しみやすく、非常に丁寧に教えてくれる方で、化学を学ぶ楽しさが増したのも大きな要因です。そうして、一浪の末に九州大学の理学部化学科に進学しました。

―大学で力を入れていたことはありますか。

バイクに夢中になりました。中型免許を取得し、夏休みにはオートバイで一人旅に出るのが楽しみでした。大学の勉強もアルバイトも、すべてはバイクのために頑張っていたと言っても過言ではありません。

行き先で特に印象深いのが北海道です。修士課程も含めた6回の夏休みのうち3回は北海道に行きました。基本的にはフェリーを利用しますが、一度だけ北海道から熊本まで下道を使い、4日間かけてバイクで帰ったこともあります。その時は道の駅にテントを張って寝泊まりし、徹夜で走り続けた日もありました。途中の鳥取砂丘で朝日を見て、夕方頃には島根に到着。しかし、眠すぎて気づいたら道の駅で2時間ほど倒れていました(笑)

バイクツーリングの楽しさは一人の時間を満喫できることです。一人で部屋に閉じこもるのではなく、移動しながら景色や音の変化を感じられるのが魅力でした。加えて、キャンプを通じた人との出会いも醍醐味です。30歳前後で仕事を辞め、自分探しの旅に来ている人もいて、普段大学では聞けないような人生観や社会の話を聞けたのは貴重な経験でした。

―大学時代は高校の教員職も考えていたそうですね。

塾講師のアルバイトで、人に教える楽しさを実感しました。当時は漠然と「学校の先生になるのも良いかもな」と考えるようになりました。

九州大学の理系学科では修士課程まで進むのが一般的です。さらに、修士を修了すると「専修免許状」という、大学卒業時に取得できる高校教員免許よりも一段階上の免許を取得できるため、自然な流れで修士に進みました。当時は研究への興味はなかったのですが、修士課程での研究を通じて、その面白さに気づきました。

―研究の楽しさに気付いたきっかけは何でしたか。

学部時代の卒業研究では、指導教員から与えられたテーマを言われた通りにこなすだけで精一杯でした。それが、修士では研究テーマを深く理解し、自分で実験計画を立て、結果を考察し、指導教員とディスカッションを重ねるといった「自分で考える」ことができるようになり、研究の本質的な面白さを実感できるようになったんです。

データを基に仮説を立て、実証していく。この過程が面白く、「もっと研究を続けたい」と思い、博士課程へと進みました。

―博士課程を終えて、高専教員になられた理由を教えてください。

博士課程修了後の進路に悩んでいた時に、高専の存在を知りました。もともとは研究職を希望していたのですが、企業や大学の研究職の採用枠は限られており、タイミングの問題もあってなかなかポストが空かない状況だったんです。

そんな時、先輩から「高専という選択肢もある」と教えていただきました。調べてみると、高専では教員として教育に関わりながら、研究も続けられる環境であることを知りました。

その時「そういえば、学部の時には高校教員という夢があったな」と思い出したんです。昔やりたかったことと、今やりたいことを両立できる高専は、自分にとって最適な道だと思いました。

そうして、ちょうど都城高専で募集があり、応募して受け入れていただきました。母の実家が鹿児島で、幼い頃から都城を通ることがあったので、親近感もあり、新たな土地でもすんなりと馴染むことができました。

資源の有効活用を目指して。学生発の研究にも取り組む

―現在の研究テーマについて教えてください。

主なテーマは2つで、「海水淡水化におけるホウ酸除去技術の開発」と「低濃度のリン酸回収技術の探索」です。まずは、1つ目のホウ酸除去技術の開発についてお話しします。

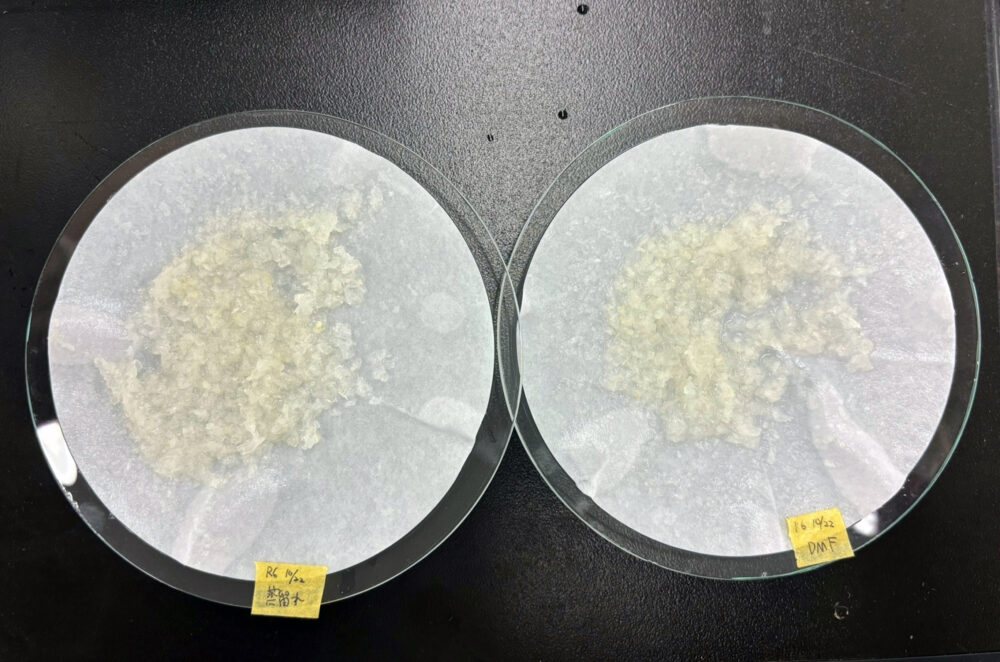

そもそも海水淡水化とは、海水から塩分を取り除き、真水に変える技術を指します。しかし、海水に含まれているホウ酸は、現在の海水淡水化技術では十分に除去できない成分です。ホウ酸は微量であれば植物に必須ですが、許容量を超えると毒性を与えてしまいます。そのため、農業用水としても活用できるように、ホウ酸を除去できる吸着剤の開発に携わっています。

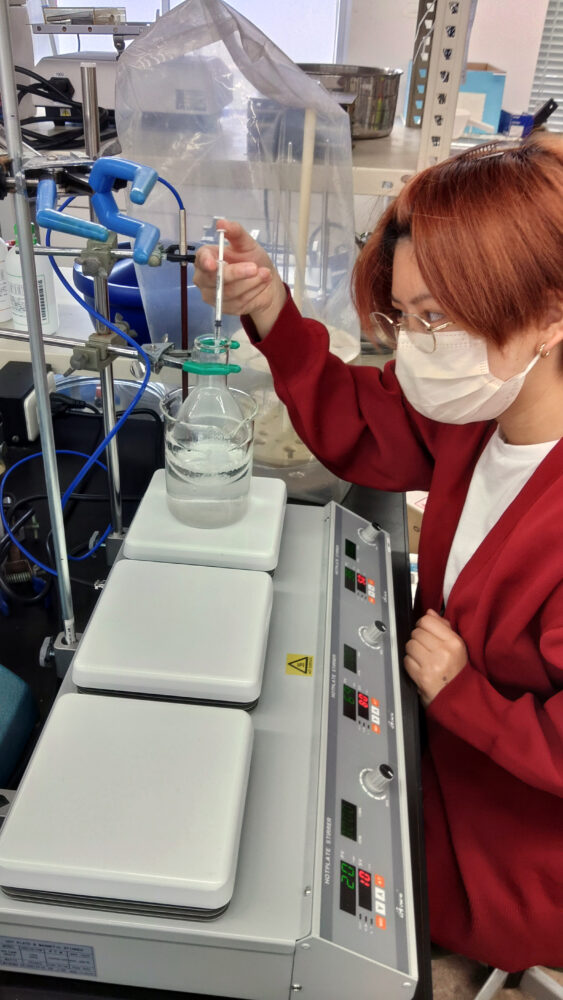

ホウ酸の除去技術は博士課程から取り組んでいる研究テーマですが、高専教員に着任するまでは吸着剤の開発、つまり「モノづくり」は経験したことがありませんでした。そのため、研究の中で新たな発見や刺激があり、当然失敗もありますが、そうした試行錯誤の過程を学生と一緒に経験できることを非常に楽しく感じています。

―現在、吸着剤の開発はどのような段階にあるのでしょうか。

求める性能にはまだ達していませんが、徐々に性能は向上しています。実用化の目標としては、あと5年ほどで形にしたいと考えています。すでに13〜14年取り組んできたテーマなので、研究を始めて20年経つ前になんとか実用化に漕ぎ着けたら、という思いです。

―2つ目の研究テーマである「低濃度のリン酸回収技術の探索」について教えてください。

この研究は、もともとは学生が授業で考えたテーマです。授業の一環として行う工学演習では、学生が社会課題を発見し、それを解決するための実験計画を立てています。その中で「メタン発酵による消化液から有用なリンを回収できないか」というアイデアが出ました。通常であれば授業で完結しますが、理論的にもしっかりと詰められており、机上実験だけでは勿体無いと感じました。実用化の可能性もあると考え、研究として継続することにしたという経緯です。

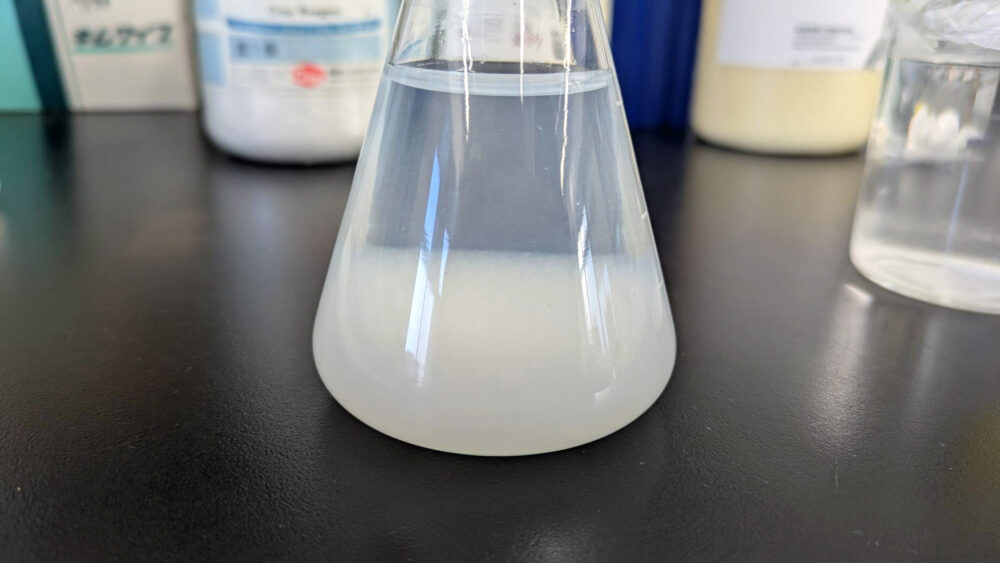

現在の研究では、炭酸カルシウムを含む貝殻を活用したリン酸の回収方法を模索しています。これまで炭酸カルシウムを用いてリン酸を沈殿させる方法を試してきましたが、1ヶ月経っても目標とする回収量に届きませんでした。そのため、現在は「貝殻に熱や水を加えて性質を変化させたものを使う」という新たなアプローチに取り組もうとしています。

―リン酸の回収にはどのようなメリットがあるのでしょうか。

リン自体は、回収が難しい物質として知られています。このリンを廃棄物中から効率よく回収し、肥料などの形で再利用できる技術が確立されれば、コストや資源不足の問題が解決されます。特に、資源が少ない日本で、資源不足を解消できる可能性のある有意義なテーマだと感じています。

―今後の研究で特に力を入れたいテーマや新たに取り組みたいことはありますか。

まずは、現在取り組んでいる2つのテーマに尽力することです。その上で興味を持っているのが「DES(深共晶溶媒)」という新しい溶媒の分野です。

溶媒は、化学反応を起こす上での「場所」となります。料理に例えると、その中で食材を混ぜ合わせるボウルのようなものです。DESという溶媒を使えば、通常では起こらない反応を促進したり、新しい化学反応を引き起こしたりする可能性があります。

この技術を応用すれば、従来の方法では実現できなかった物質の分離や回収が可能になるかもしれません。いつか、この技術をモノづくりにつなげられればと思っています。

失敗を学びに変える——研究・授業での指導方針

―研究や授業において、指導で心掛けていることはありますか。

高専は社会に出るための練習の場であり、失敗できる場です。失敗も、見方を変えるとプラスに転じることが多くあります。そのため、研究や実験で失敗をしてもへこたれず、「失敗から何を学ぶか」を考える習慣を身につけてほしいと思っています。

特に意識しているのは、否定的な言葉を使わないことです。失敗したときも「ダメだ」と突き放すのではなく、「何がわかったのか」に目を向けてもらうようにしています。言葉の選び方ひとつで、学生の意識は大きく変わると考えているので、声掛けは着任当初から気をつけている点です。

また、高専生は理数系が得意で論理的思考に優れている学生が多いので、抽象的な励ましよりも、論理的な説明を大切にしています。たとえば思春期特有の悩みや不安、葛藤についても、「脳の成長過程で自然なこと」と科学的に説明すると、冷静に受け止めやすくなります。小児科医・脳科学者の先生が書かれた本『10代の脳 反抗期と思春期の子どもにどう対処するか』(著:ジェンセン・フランシス,ナット・エイミー・エリス、訳:野中香方子)を参考に、科学的な視点を取り入れた指導や励ましを心がけています。

―藤森先生自身、失敗を生かした経験はありますか。

大学受験で浪人したことです。浪人生活はお金もかかりますし、社会的にも不安定な状態です。しかし、予備校の先生に恵まれ、その1年間で苦手だった物理を根本から理解できるようになり、視野の広がりを感じることができました。

そのおかげで、大学での授業や研究をより理解できるようになったと思います。結果的に、研究が楽しくなり、研究者の道に進むことができました。浪人せずに大学に入っていたら、ここまで深く学ぶこともなく、研究者の道を選んでいなかったかもしれません。

―最後に、現役高専生と、高専を目指す中学生へのメッセージをお願いします。

高専のカリキュラムは密で、授業についていくことが大変だと感じることもあると思います。ただ、学ぶことを「単位を取るための作業」にするのではなく、「学問として楽しむ」ことを意識してほしいです。そのために、私たち教員も学生の興味関心を引き出して、成功体験につながるような授業を目指します。現役生には「高専に入った頃の気持ち」を忘れず、自分の将来像を描きながら学び続けてほしいですね。

高専を志望する中学生には、就職や進学だけを理由にするのではなく「自分の興味を深められる環境かどうか」を大事にして、進路を考えてもらえたらと思います。モノづくりや技術に興味があって入学してくる人が多いと思うので、入学後5年間もその初心を色褪せることなく、持ち続けてもらえたらうれしいです。

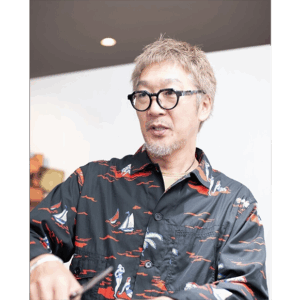

藤森 崇夫氏

Takao Fujimori

- 都城工業高等専門学校 物質工学科 准教授

2000年3月 熊本県立済々黌高等学校 卒業

2005年3月 九州大学 理学部 化学科 卒業

2007年3月 九州大学大学院 理学府 凝縮系科学専攻 修士課程 修了

2010年3月 九州大学大学院 理学府 凝縮系科学専攻 博士後期課程 修了

2010年4月 平成21年度日本学術振興会特別研究員(PD)

2011年4月 都城工業高等専門学校 物質工学科 助教

2014年4月 同 講師

2018年1月より現職

都城工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

一関高専体育館-2-1-300x300.png)

- 高専の常識を超える教育を。一関高専が育む、AI時代に淘汰されないエンジニア像

- 一関工業高等専門学校 校長

小林 淳哉 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏