豊田高専で学ぶ中で「もっと研究がしたい」と思うようになり、大学に進むことを決意した渡邊悠太先生。現在は久留米高専で働かれていて、学生と一緒にからくり人形の制作もされているそうです。そんな渡邊先生に研究内容や学生時代の思い出についてお伺いしました。

小さい頃から、ゼンマイやモーターの模型をつくっていた

―豊田高専に進学された理由を教えてください。

私は小さい頃から、ものづくりが好きだったんですよ。タカラトミーが出していた「ゾイド」という模型シリーズが好きで、よくつくっていましたね。ゼンマイとかモーターがついていて、実際に動かすことができるんですよ。自分でつくったものが動き出すということに感動していました。

そして、中学卒業後の進路を考えるタイミングで、「父親が東京に転勤になるかもしれない」という話が出たんです。しかも、そのタイミングが私の高校進学直後になりそうで。寮もあり、機械系の分野も学べるので、豊田高専に入学を決めましたね。

机の上で計算するだけでは上手くいかないことを学んだ

―思い出に残っている授業はありますか。

「スターリングエンジン」を自分たちでつくる授業が、1番思い出に残っていますね。スターリングエンジンは、高い熱効率を持ち海上自衛隊のそうりゅう型潜水艦にも搭載されていたエンジンです。シリンダー内のガスに外部から加熱や冷却をすることで起きる体積変化を利用して、動力にするんですが、これを何班かのチームに分かれてつくることになったんですよ。

教科書にはスターリングエンジンの基本的な設計が載っていたんですが、ほとんどの班がオリジナルで凝った設計をしていました。私の班も通常の構成ではなく、左右で向かい合うようなピストン構造になったものをつくったんです。

無事に形をつくることはできたのですが、残念ながら私の班のものは動きませんでした。他の班もほとんど失敗していて、結局動いていたのは、教科書通りに基本の設計をした班だけでしたね(笑)

この授業を通して、「机の上で計算しているだけでは、上手くいくかどうかわからない」ということを学びました。完璧な設計をしても、その通りのものがつくれるかどうかはわかりません。加工も自分たちで行わなければならなかったので、もっと自分たちの技術を考えて制作すれば良かったと思いますね。

―大学に進学した理由を教えてください。

豊田高専の卒業研究で、「振動摩擦圧接」という研究をしたんですよ。これは摩擦圧接という接合法の研究で、摩擦熱を利用して物質同士を繋ぎ合わせるものでした。通常の摩擦圧接では摩擦熱は物質同士を回転させて起こしていたのですが、回転を利用するには断面が丸くなければなりません。丸くないものを接合するために回転ではなく振動を使えないかと研究していました。

結果的にこの研究はうまくいかなかったのですが、卒業研究で1年間みっちり研究を進めたことで「もっと研究がしたい」と思うようになりました。また、私が卒業研究でお世話になっていた洞口巖(ほらぐちいわお)先生が退官にされるタイミングということもあって、豊橋技術科学大学に進もうと決めました。

大掛かりな装置を使った研究が面白かった

-大学ではどのような研究をされていたんですか。

「溶射法」の一種である「コールドスプレー法」を使って、「物質に皮膜をつけるプロセスの研究」をしていました。高専で圧接法の研究をしていたので、大学でも引き続き同じような研究がしたいと思ったんですよ。銅の粉末を窒素ガスの流れを利用して加速しぶつけることで膜にしていたのですが、なぜ膜になるか、なかなかピンと来ませんでした。原理を理解するのが難しかったんですよね。

でも、大学だと高専よりも大掛かりな装置もあったので、大学で研究ができて良かったと思いますね。特にコールドスプレーの機械は、音速を超えるスピードでガスが出てきます。豪快にガスが噴射される様子を見るのは面白かったですね。

また、大学では研究室の先生との距離が近くて、いろいろな思い出ができましたね。先生たちと一緒に、研究室で鍋をしたこともあります。豊橋には魚市場があったので、そこで助教の先生が食用のザリガニを買ってきてくれて、皆で一緒に食べたこともありましたね。1匹しかなかったので、身の部分はほとんど食べられませんでしたが(笑)

―久留米高専で働くようになったきっかけを教えてください。

大学に入学した頃は研究がしたかったので、最初は研究者を目指していたんですよ。でも、研究室で後輩に教えることに楽しさを感じて、「教員になる」ということを視野に入れるようになりましたね。

そして博士課程が修了するタイミングで、久留米高専から求人が出ていることを知って応募しました。実は、面接の20〜30分後に内定のご連絡をいただきまして、最寄り駅に向かう途中で道に迷ったのですが、引き返しているタイミングで連絡があったことを覚えていますね(笑)

学生が相談しやすい関係でいたい

―学生と接する上で心がけていることはありますか。

学生と接する時間を増やして、何でも話してもらえるような関係をつくるように意識していますね。担任を持っているときは、放課後になるべく教室に顔を出すようにして、授業とは関係がないくだらない話でも、学生と話すようにしています。学生に何かあったときに頼ってもらうためには、なるべく側にいた方が良いと思うんですよ。

一度、「高専デザコンに出たい」と学生に相談されたことがあるんです。当時のテーマが紙で橋をつくって重さに耐えるというもので、学生のサポートをしながら橋をつくり上げましたね。学生と年が近い分、相談もしやすいのではないかと思うので、こうやって頼ってもらえると嬉しいですね。

設備が充実している高専だからこそ、できた研究とは

―現在の研究内容を教えてください。

大学での研究の延長で、成膜プロセスの研究をしています。内容としては、コールドスプレーのような皮膜の生成方法をもっと安価にできないか、ということです。この研究は順調に進んでいて、安価にできる方法のとっかかりが見えてきました。これからさらに進めて、実用化を目指していきたいですね。

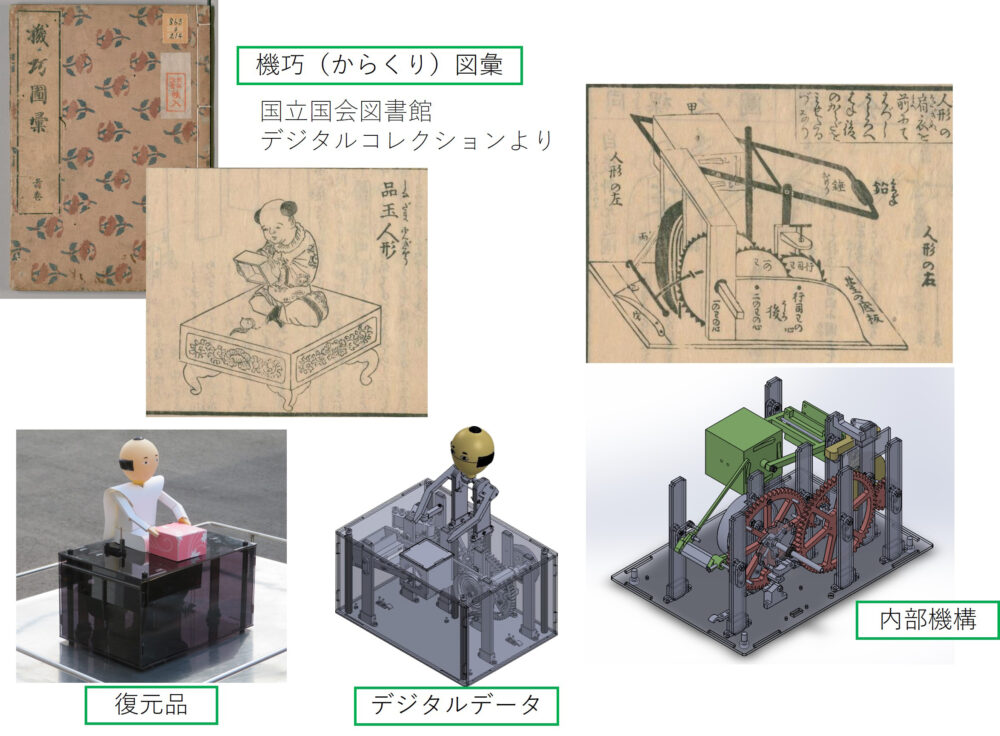

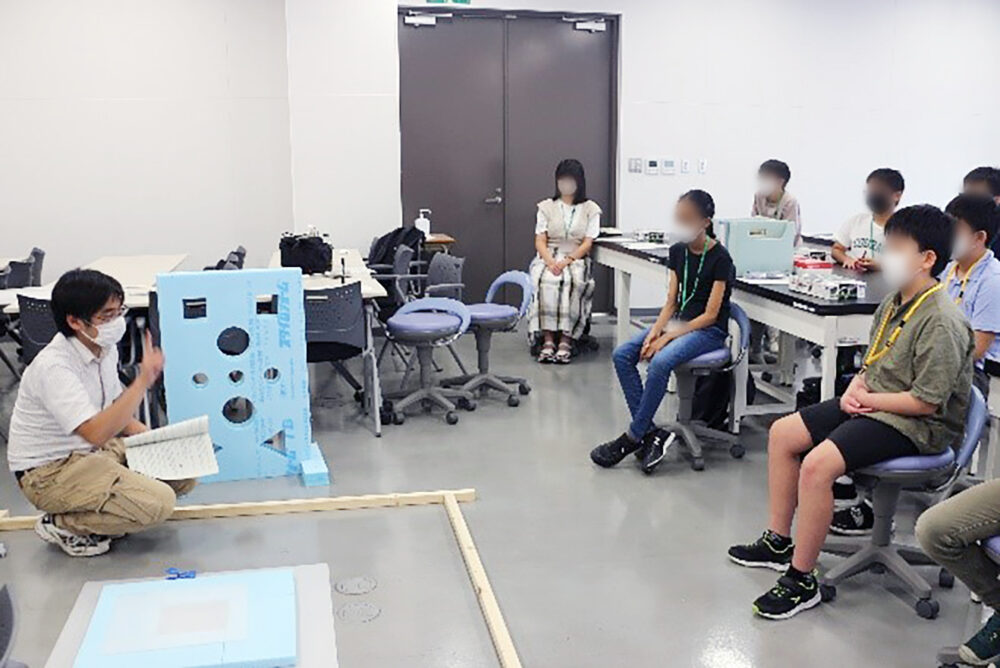

また、久留米と「からくり人形」が深い関係を持っていることから、学生と一緒にからくり人形の制作も行っています。『機巧(からくり)図彙』というからくり人形の図面や作り方が書いてある本があるのですが、それを参考にしながらからくり人形の復元をしているんです。

からくり図彙に載っている「品玉人形」という、手品をするからくり人形の復元には成功しました。今はそのデータを公開するために細かいところを調整している最中です。これは3Dプリンターやレーザーカッターなどの設備が充実している高専だからこそ、できたことだと思いますね。

「やりたい」と声を上げて動いて欲しい

―現役の高専生にメッセージをお願いします。

高専は「何かやりたい」と思ったときに、叶えられる環境がある場所です。だから、何かやりたいことがあるなら「やりたい」と声を上げて、動き始めて欲しいですね。

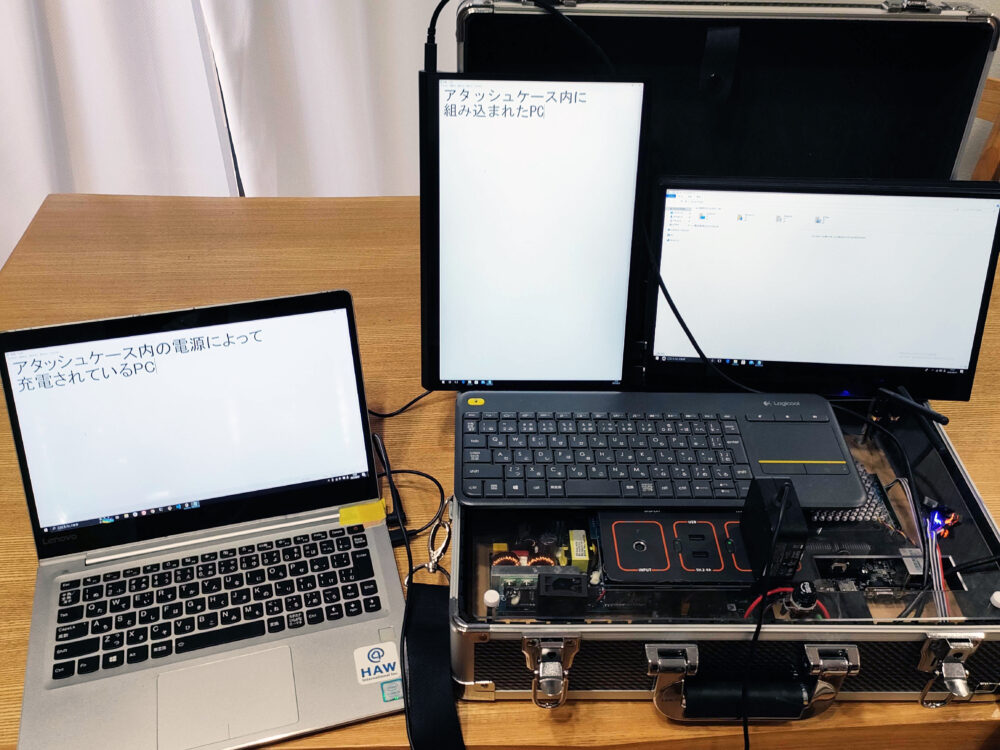

今年の卒業生で、「デスクトップパソコンを持ち運べるようにしたい」と言った学生がいたんですよ。アタッシュケースにパソコンの部品やポータブルバッテリーが入っていて、どこでも作業ができるようなパソコンがつくりたいと相談があったんです。

私には電気関係の知識がなかったので、アタッシュケース内に部品を配置するための骨格作りくらいしか手伝うことはできませんでした。電気的な部分は技術職員の方にサポートを受けながら、つくり上げていましたね。

あとは、プラモデルが好きな学生がCADを使って、プラモデルのパーツをつくっていたんです(笑) このように、高専で学んだ内容は趣味にもつながります。「やりたい」と思って取り組んだ方が身につくと思うので、ぜひ自分のやりたいことには、貪欲に挑戦してみてくださいね。

渡邊 悠太氏

Yuta Watanabe

- 久留米工業高等専門学校 機械工学科 准教授

2009年 豊田工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2011年 豊橋技術科学大学 工学部 生産システム工学科 卒業

2013年 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 博士前期課程 機械工学専攻 修了

2016年 豊橋技術科学大学大学院 工学研究科 博士後期課程 機械工学専攻 修了

2016年 久留米工業高等専門学校 機械工学科 助教

2022年より現職

久留米工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏