技術者として一般企業や大学で実績を積んだのち、高専教員になられた久留米工業高等専門学校 機械工学科の石丸良平先生。先生が歩んでこられたキャリアや現在のご活躍に迫ります。

エンジニアから高専教員へ

―先生の学生時代について、教えてください。

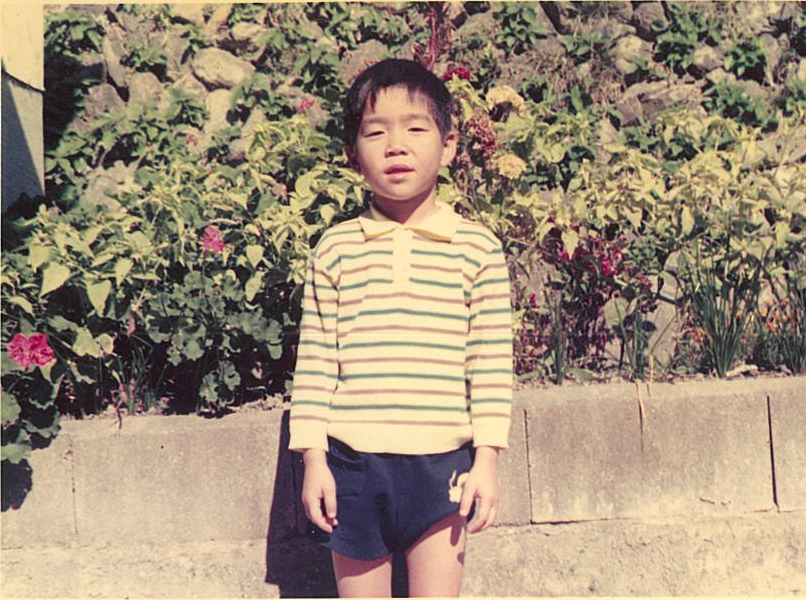

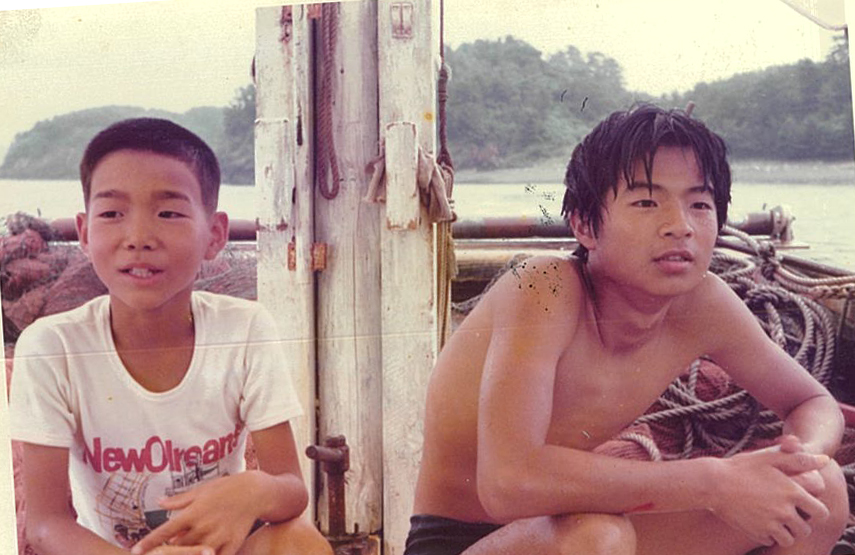

山口県防府市の、本土から東南へ15キロほど離れた海上にある、「野島」という島で生まれ育ちました。小学校に上がる時に本土へ引っ越し、高校は自宅から近かった公立の普通高校へ進学。高専の存在も知ってはいたのですが、まだ理系の道に進むと決め切れていなかったので、当時は選びませんでした。

高校は進学校だったこともあり、大学進学を視野に入れて勉強するように。理科や数学が得意だと気づいてからは、工学部か理学部に進学したいと考え始め、九州大学工学部機械工学科に入学。当時の研究テーマだった「大気に優しいフロンの開発」が楽しくなり、大学院にも進学しました。

就職活動はバブル経済が弾ける直前で、超売り手市場でした。新日本製鐵株式会社に就職して、1年半、工場内でエネルギーの調整役として勤務しましたが、もっと勉強したいと考えるようになり、大学に戻ることにしました。

―高専の教員になるまでの、経緯をお聞かせください。

退職後は、現役時代に所属していた研究室とは別の研究室で助手として働くことになりました。ここで初めて出会ったのが、自動車や工場・機械など、あらゆるシーンで使われる「歯車」の研究です。

実は現役の頃にも「歯車工学」という授業で、少し勉強していた分野だったのですが、当時はあまり興味を持てず、教授にも「厳しい先生だ」という勝手な印象を持っていたんです。実際に研究室に入ると、「鋳鉄」という溶けた鉄を流し込んで歯車をつくる技術や研究は、とても奥深かったし、教授はお酒好きで、かなり気さくな良い方でした(笑)。

助手として勤務しながら歯車についての論文をまとめ、博士号(工学)を取得できたのが37歳の時です。研究がひと段落したタイミングで、もう少し学生と直接触れ合いたいと思っていたところ、久留米高専の公募があり応募。高専とご縁がつながり、今に至ります。

専門科目以外の学びを、学生に伝える

―現在は、どのような業務を担当されているのでしょうか。

久留米高専では機械工学科の学科長として、11名の教員をまとめるのが主な仕事です。担当科目は「機械製図」「機械設計法」「機械設計製図」のほか、2021年度からは「気象と防災(リベラルアーツ特論)」の授業も担当しています。

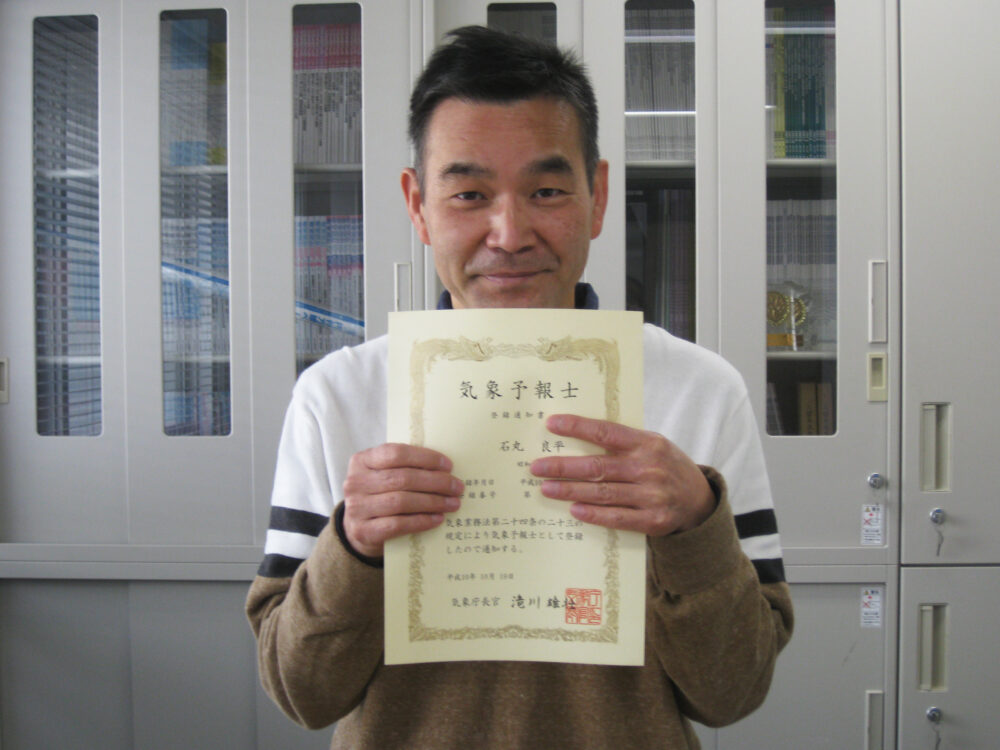

実は私、子どもの頃から台風が大好きなんです(笑)。島育ちだったこともあって、昔は台風が来るとよく停電になり、ろうそくを立てて、ご飯を食べていました。あの非日常的なワクワク感が大好きで、大学時代に気象予報士の資格を取得していたんです。

近年は台風が大規模災害につながることも珍しくないため、数年前に「気象と防災」についての授業がしたい旨を学校側へ提案したところ、選択科目の一つとして採択いただき、授業を担当することになりました。気象情報をどう手に入れ、どう考えるかを学生たちに指導しています。

研究面では現在、各学会などで研究者のバックアップやフォローに携わっています。

―プライベートは、どのようにお過ごしですか?

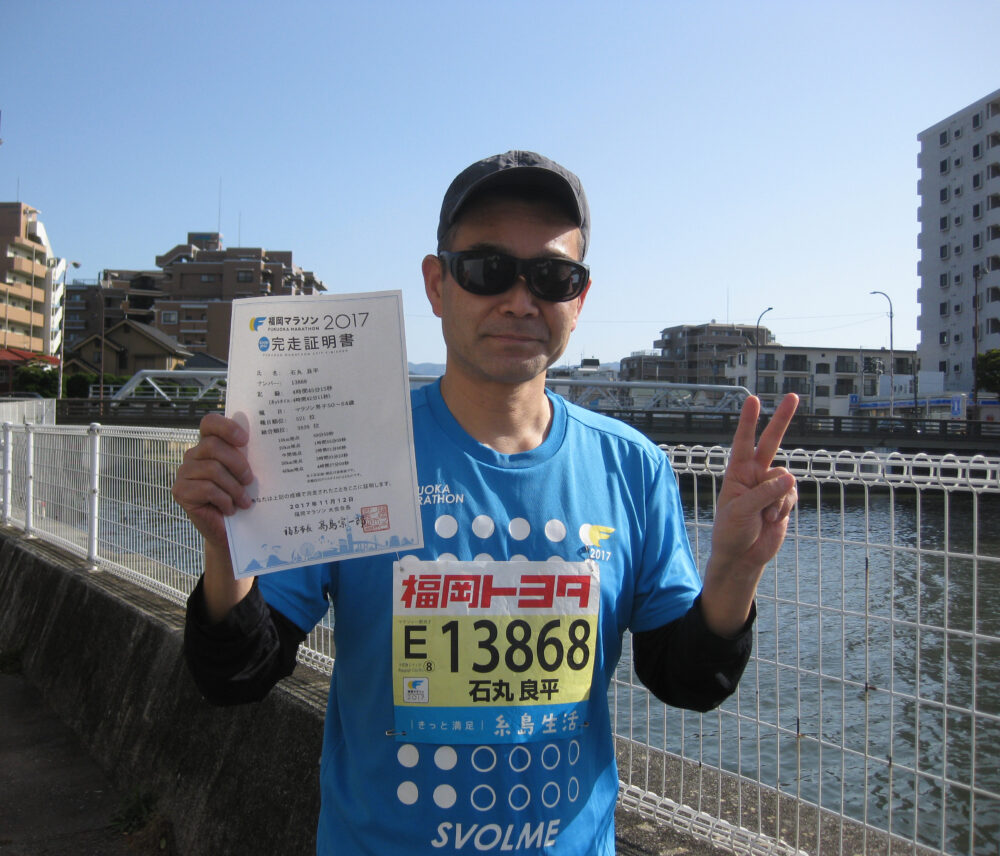

7年ほど前から「福岡マラソン」に参加しています。子どもの頃は長距離を走るのが大嫌いだったのですが、たまたま応募したら抽選で当たってしまって、なんとなくマラソンを始めました(笑)。最初に出場した時は、18キロ地点で走れなくなって、あとはひたすら早歩き。6時間55分という大会終了の5分前でギリギリ完走できました。

これが悔しくて、少しずつ練習を重ね、これまでに3回出場。全て完走しています。考え事をしながら走ると、良いアイデアが浮かんだりして、今は走ることも苦ではありません。次の大会では、4時間以内に完走することが目標です。

自分の手で触れて、経験することの大切さ

―久留米高専 機械工学科で学ぶ魅力は、どんなところだと思いますか。

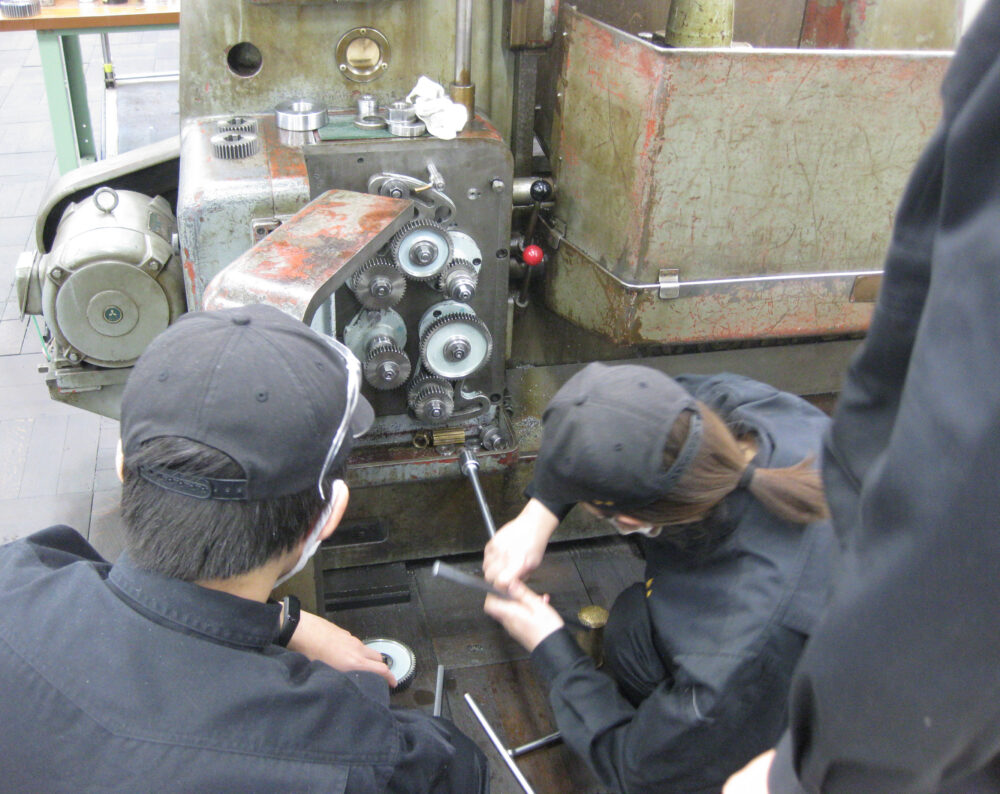

機械工学系の実習設備は、国内でもトップクラスに整っています。例えば、「鋳造」という小さな製鉄所の設備のほか、刀などを作る際に用いられる「鍛造」の設備も学内にあります。それぞれ、専門の技術職員の方がいらっしゃるので、学生のうちから実践的な経験を積むことが可能です。

学生たちにもよく伝えているのですが、マウスをクリックしただけでは「もの」はできません。実際に自分の手で触れて、熱や音・匂い・振動・手触りなどをリアルに体験することが重要です。「鉄は熱いうちに打て」という言葉があるように、吸収力の高い低学年のうちにこれらを経験してスキルを身に付け、将来、立派なエンジニアとして活躍することを期待しています。

今後は、「気象と防災」と機械工学を結び付けた展開の可能性を探っていきたいと思っています。例えば、AIを使って台風の中心気圧や風速・進路などを予想できれば、上陸後、どこにどのくらいの影響が出るかを把握できるようになります。まだまだ実験段階ではありますが、さらに気象分野に足を踏み入れて研究を加速していきます。

―高専を目指す学生に、メッセージをお願いします。

今のうちから数学をしっかり学習していてください。特に機械工学の分野は、数学がベースとなり、その上に専門的な知識が求められます。土台となる学習は積極的に取り組んで、興味のある分野をとことん掘り下げてみてくださいね。

石丸 良平氏

Ryohei Ishimaru

- 久留米工業高等専門学校 機械工学科 教授

1986年 山口県立防府高等学校 卒業

1990年 九州大学 工学部 機械工学科 卒業

1992年 九州大学大学院 工学研究科 機械工学専攻 修士課程 修了

1992年 新日本製鐵株式会社

1993年 九州大学 工学部 助手

2004年 博士(工学)九州大学 取得

2007年 久留米工業高等専門学校 助教

2008年 久留米工業高等専門学校 准教授

2013年 久留米工業高等専門学校 教授

久留米工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏