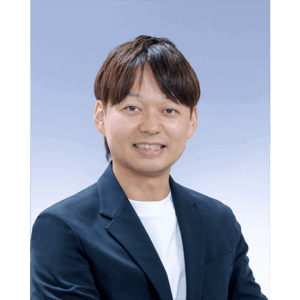

世界へ省エネエアコンを推進する「省資源インバータ」に関する研究を、学生時代から続けてこられた、東京都立産業技術高等専門学校の阿部晃大先生。ご自身が学生時代に得た知識とともに、今、学生に伝えたい「人生の学び」について伺いました。

「The学生時代」を謳歌した高専ライフ

―先生は高専時代を、どのように過ごされたんですか?

理数系が得意だったので工業高校に進学しようと思っていたのですが、中学校の担任の先生から「理系を学ぶなら高専がいいのでは?」と薦められました。当時、存在すら知らなかった高専がどんなところなのか見てみようと、中学2年生の夏休みに秋田工業高等専門学校の体験講座に参加したんです。スピーカーアンプをつくる講座で、初めてはんだごてを触り、とても楽しかったのを覚えています。

「高専」と聞くと専門的なことだけを学ぶ学校だとイメージする方も多いかもしれませんが、私はとにかくサッカー部での練習に一生懸命で、寮では友だちとにぎやかな生活を送っていました。同級生とワイワイ過ごした日々が一番印象深く、研究に没頭するというよりも、いたって普通の学生生活でしたね(笑)。

卒業後は就職も考えましたが、専攻科を経て、自分の専門分野のトップレベルの研究をしている大学院へ進みました。

全てにおいて効率化を求める、省エネエアコンの社会実装へ

―どんな研究分野を専門とされていたのでしょうか。

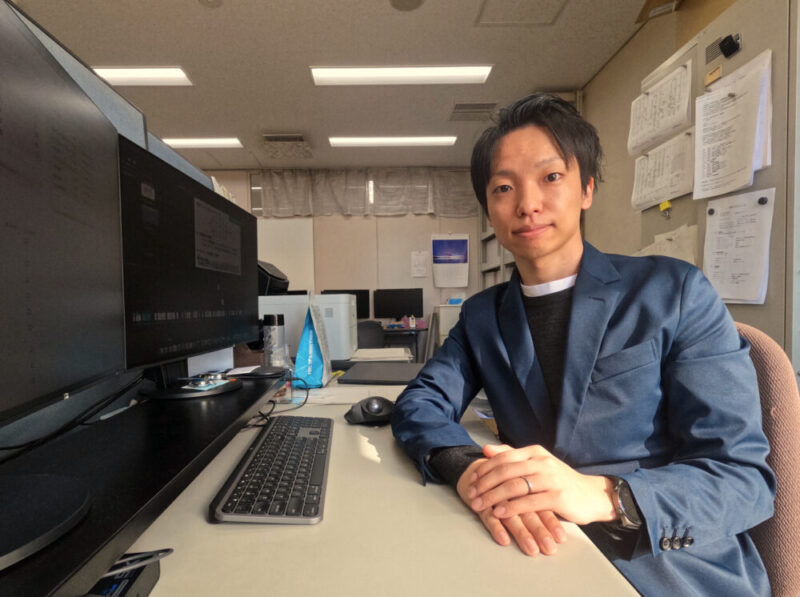

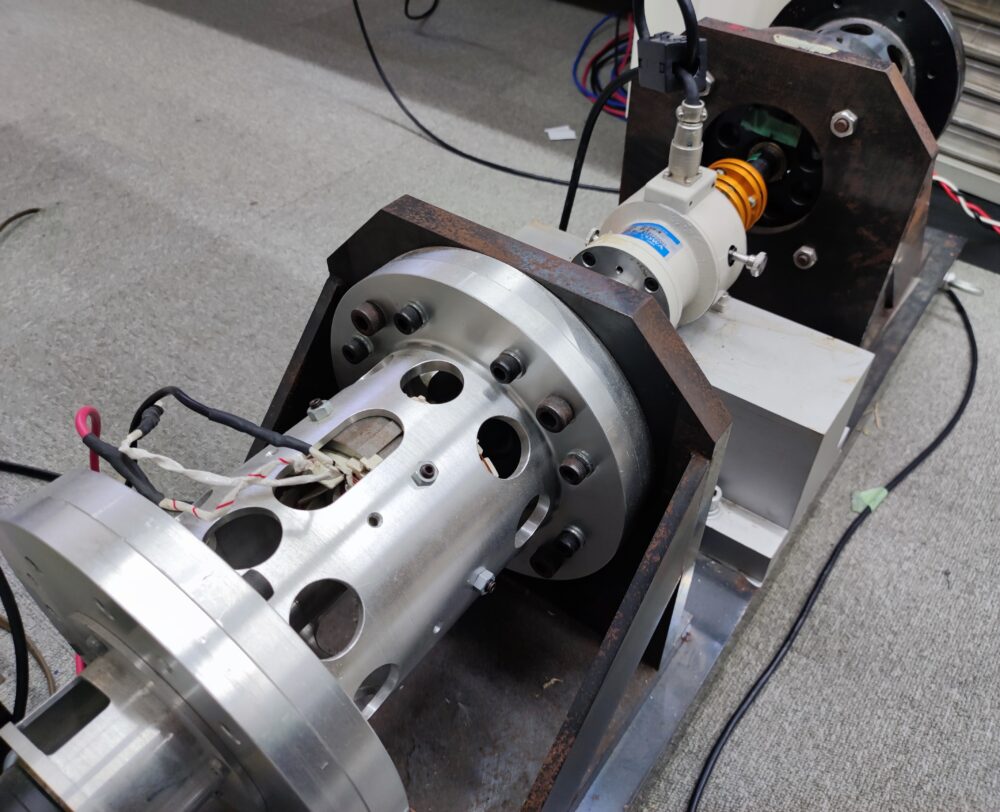

私の専門はパワーエレクトロニクスとモータ制御に関する研究です。家電などでよく使われているACアダプタの仕組みについて、コンセントから流れる電力の変換(家電に用いられる交流/直流電力変換器に関する回路提案)を高専で学び、大学院では電力からモータなどで家電を動かす研究(空調機用インバータの電力変換とモータ制御法の提案に関する研究)をしていました。

高専時代から一貫してテーマに据えている「パワーエレクトロニクス」は、さまざまな技術の複合的な分野です。皆さんもご存じの「オームの法則」などの電気回路といった、電気をうまく扱う技術のことなのですが、その知識を生かして、大学院では省エネエアコンをつくる研究をしました。卒業後の今も引き続き社会実装へ向けて取り組み、9年が経ちます。

―省エネエアコンを研究することで達成したい目標は、なんでしょうか?

エネルギーコストを削減することで、環境を守ることができます。もちろん、電気代を抑えられるというメリットもありますが。そのためにはいかに効率よくエアコンを動かすか、そしていかにエアコンを安価につくれるかが課題なんです。

中国やインドなど人口が増え、これから発展をしていく国では、まだ「一家に一台のエアコンが当たり前」ではありません。日本で流通しているエアコンに比べるとエネルギー効率が悪く、二酸化炭素の排出量を考えると、環境に良いとは言えない製品が出回っています。

これから世の中に出ていく商品には、PM2.5や二酸化炭素の排出といった環境問題や、SDGsなど、世界的な社会問題にも寄与する使命があると思います。さまざまなニーズに応えるべく、ダイキン工業さんと共同開発して推進した実績もあります。

―研究には数々のご苦労があったかと思います。特に大変だったことは?

実はエアコンの電気代のほとんどは室外機にかかっているんです。私が大学院でこの研究に取り掛かった時点で、すでにコスト削減のために室外機の部品を極限まで減らし尽くされた状態でした。先輩からも「もう何も減らせないよ」と言われて引き継いでいるんですよ(笑)。結果が出せなかったら留年してしまうかも…なんて悩むことも多々ありましたが、なんとか卒業できました。

エアコンを安くつくるには、部品を減らすことが一番の近道です。しかしそのために性能が悪くなることや、海外での販売許可が得られなくなる場合もあります。条件を満たしつつ、小さな部品を一つでも減らすことができれば、その部品にかかる人件費を削減でき、エアコンのサイズが小さくなれば輸送費も安くなる。総合的なコストダウンとなり、小さな変化が大きな改革へとつながります。

―研究を通して先生は数々のことを得たのですね。学生にも実践してもらいたいことはありますか。

「シミュレーション解析を用いて理論検証すれば、理解度が高まる」ことですね。いきなり実験でどう動くのか確認しても、何が良くて成功するのか、何が悪くて失敗するのかが見えにくいんです。うまくいかない場合は特にシミュレーションとなにが違うのか、検証しなければ本当の意味での理解にはつながりません。パソコン上で手軽に理論検証できる一方、シミュレーションだけで全てを理解するのには限界があります。

例えるなら、仮に「ハンバーガーをつくるゲーム」があったとします。モニタ上でバンズに輪切りのトマト、レタスを重ねれば完成、となりますが、実際にハンバーガーを手づくりするときにはそうはいきませんよね。

まず、野菜を切ったり洗ったり、パテをこねて、焼いて…といった工程の中に、美味しくする秘訣が含まれています。物理現象の知識はシミュレーションで確認し、現実で自分の目で見て手で確かめて検証をする。リアルな体験をして、身を持って知ることで理解度を上げられることを学生に伝えていきたいです。

勉強をおもしろがる「ムーブメント」を、もたらしたい

―阿部先生が、学生との関わりで大切にされていることは、どんなことですか。

部活に情熱を注いでいた私ですが、高専時代の座学や知識で得たものが実を結んで、国際会議に行ったことがあるんです。専門知識がないまま研究室に入った私のような学生がその道に進むことができたのも、高専での学びや先生方からの親身なご指導があったからこそ。

大学院でお世話になった先生から「気合いが一番大事」だと、よく言われていました。私自身も体育会系だったのでその言葉には共感できましたし、途中で投げ出さない強い精神力が鍛えられ、研究を頑張ることができました。私もそんな風に学生に影響を与えられる存在になりたいですね。

―今後どのような形で学生に影響や刺激を与えられていくのか、お聞かせください。

研究室のYouTubeチャンネルを開設しているのですが、せっかく研究関連動画を公開するなら再生回数も意識するなど、収益化についても考えて運営できるとよりおもしろいですよね。学びたい意欲の始まりは「おもしろがること」が入り口にもなります。

興味さえ持ってもらえたら、学生も自ずと手を動かし、勉強するようになるはず。理論検証の場と学生のためになるコンテンツをたくさん用意できるよう、私も楽しみながら高専生をサポートしていきます。

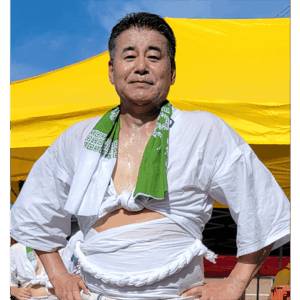

阿部 晃大氏

Kodai Abe

- 東京都立産業技術高等専門学校 電気電子工学コース 助教

2011年 秋田工業高等専門学校 電気情報工学科 卒業

2013年 秋田工業高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻 卒業

2015年 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 電気電子情報工学専攻 修了

2018年 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 エネルギー・環境工学専攻 修了

2018年 東京都立産業技術高等専門学校 助教

東京都立産業技術高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

- エレベータ業界から就活支援業界に転身。技術者・マネジメントから、高専生の未来を支える仕事へ

- メディア総研株式会社 営業部 部長

村山 諭 氏

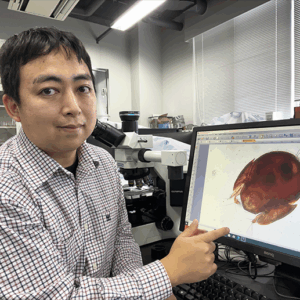

- 高専生が多色ボールペンで特許申請!自ら抱いた疑問を自ら解決する「自主探究」活動とは

- 八戸工業高等専門学校 総合科学教育科 教授

馬渕 雅生 氏

八戸工業高等専門学校 産業システム工学科(電気情報工学コース) 教授

中村 嘉孝 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)