2026年4月より、神戸高専は情報系分野を強化するため「システム情報工学科」と「知能ロボット工学科」を新設するとともに、既存の専門学科を再編します。高度情報人材の育成を目指した今回の学科再編について、その背景やカリキュラムの特色、新しい選抜制度の狙いなどを、情報系学科のカリキュラム検討を主導した電子工学科の藤本健司先生と、機械工学科の清水俊彦先生に伺いました。

新たな時代に対応できる技術者の育成を目指す

―まずは、今回の学科再編の概要について教えてください。

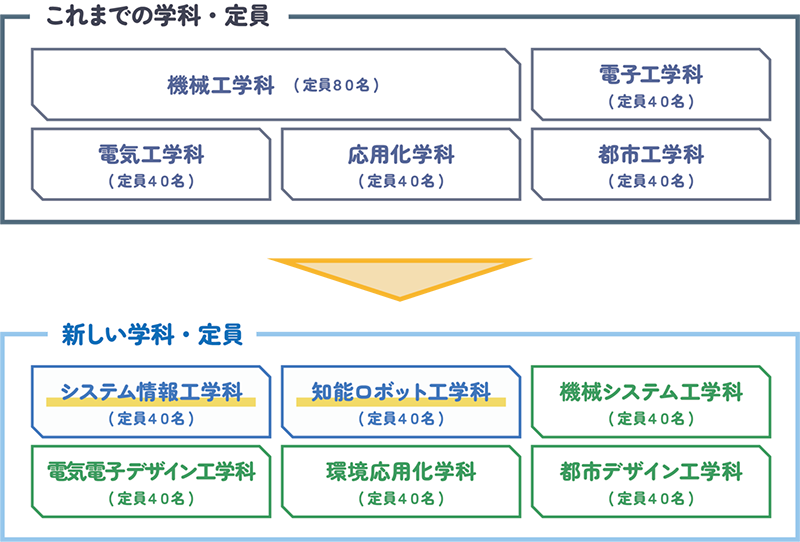

藤本先生:2026年4月から、情報系学科として「システム情報工学科」と「知能ロボット工学科」を新設します。併せて、これまでの専門学科もより高度な内容へと発展させ、「機械システム工学科」「電気電子デザイン工学科」「環境応用化学科」「都市デザイン工学科」へと再編します。

(神戸高専HPより)

今回新たに設置する「システム情報工学科」と「知能ロボット工学科」の両学科は、どちらも情報・AIを軸としながら、それぞれに特色あるカリキュラムを構築しています。

清水先生:システム情報工学科は情報・AI・セキュリティを中心に電気電子系の基礎も学べるのが特徴です。一方、知能ロボット工学科は情報・AI・制御を軸に、ロボットをはじめとした機械系分野を組み込んでいます。再編後は本校定員の3分の1が情報系となり、神戸高専にとって大きな転換点になります。

―今回、大幅な学科再編を決められた経緯を教えてください。

藤本先生:2022年3月に神戸高専の公立大学法人化が決定し、同年4月から法人化後の方針の議論が神戸高専内で始まりました。社会や産業界の変化、神戸市からの要請もあり、神戸高専の特色を明確にし、新しい時代に対応できる技術者の育成が必須だと学校が判断したのです。

私自身も、従来の電子工学科のカリキュラムではAIやデータサイエンスなどの分野に十分に対応できていないため、教育の刷新が不可欠だと感じていました。清水先生をはじめ多くの先生方と協力し、「情報に強い」学科を立ち上げたのはそのためです。

清水先生:実は、ロボット分野も大きな転換点を迎えています。かつてはロボットは単純作業によるコスト削減が主な役割でしたが、今では接客や介護といった人と関わる分野に広がっています。

サービスの多様化に伴い「人を喜ばせる」「また利用してもらう」といった、今までのロボットには不要だった要素も求められるようになり、知能ロボットを専門的に学ぶ場の必要性を強く感じました。

こうした背景を踏まえ、両学科には共通の「情報・AI」教育を軸にしながらも、それぞれの役割やアプローチに違いを持たせて2学科を設計しました。

―両学科で「情報・AI」を取り入れる点が共通していますが、それぞれどんな学びの違いがあるのでしょうか。

藤本先生:システム情報工学科では、AIやデータサイエンス、ネットワーク、セキュリティなど複数の技術を統合して、社会の複雑な課題を解決できる情報システムを設計する力を養います。ソフトウェアとハードウェアを組み合わせ、より実用的で高度なシステムづくりに挑むことを重視しています。

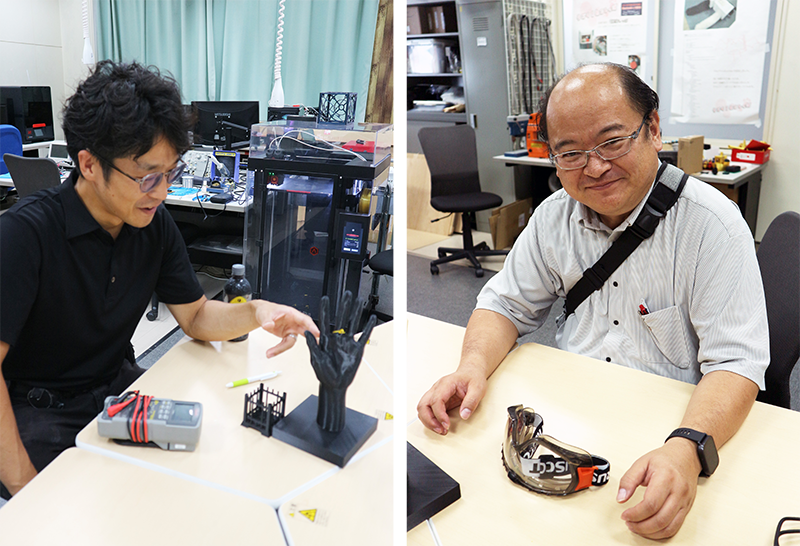

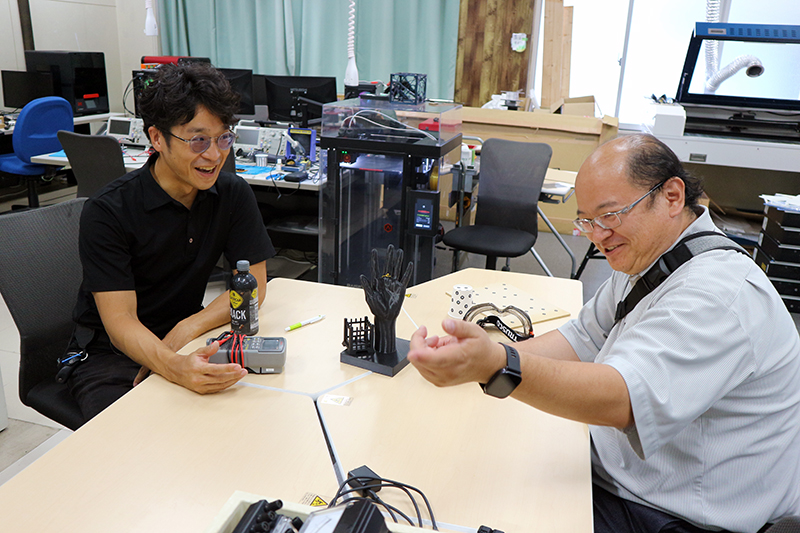

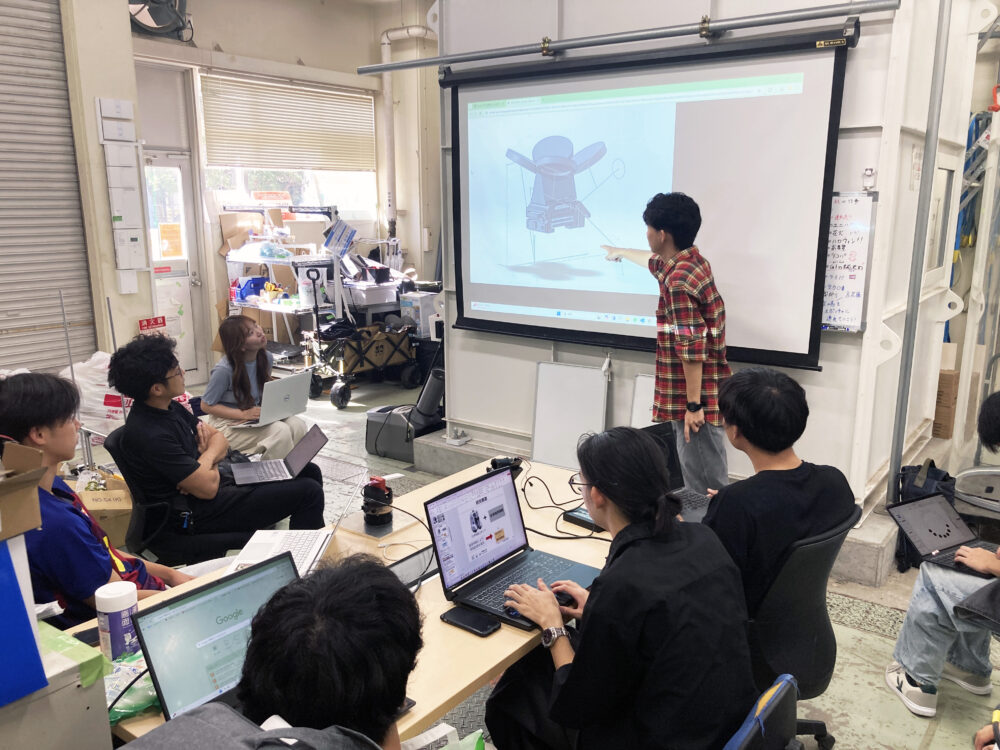

清水先生:知能ロボット工学科では、センサで情報を集め、AIで判断し、制御で動かすというプロセスを実際にロボットを動かしながら学びます。計算上の理屈だけでなく、現実のゆらぎや不確かさに対応できる力を身につけられる点が大きな特徴です。ロボットづくりを通じて「考えるとは何か」といった哲学的なテーマにも触れていきます。

―新設学科の方針を決めるうえで、お二人が特に重視した点を教えてください。

藤本先生:学科をゼロから作るのであれば納得できるものにしたいと思いました。システム情報工学科では、AIだけでなく、これまで弱かったセキュリティやネットワークの分野を取り入れ、さらにソフトウェアやハードウェアを組み合わせて学べるようにする。そうすることで、より実践的に社会課題を解決できる学科をつくりたいと思ったんです。

その思いで多くの先生方と協力し、両学科をどのように特徴づけるかを意識しながら「情報に強い2学科」を形にしていきました。

清水先生:機械工学科はもともと、エネルギー系とロボット系に特化したコースが1クラスずつありました。そのため今回の再編で「機械システム工学科」と「知能ロボット工学科」に分けるのは自然な流れでもありました。

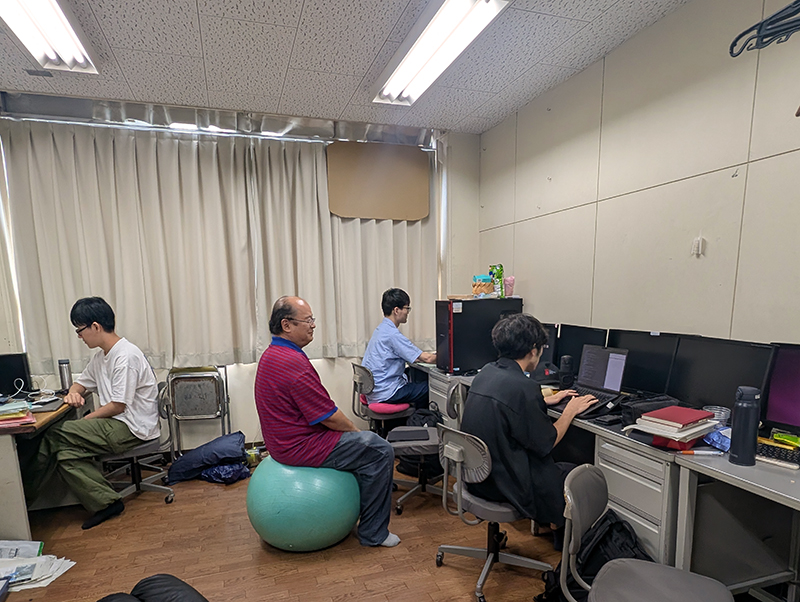

ただ、これまでの機械工学に加えて、知能ロボットには情報技術が不可欠です。システム情報工学科と連携し、「機械」と「情報」の間をつなぐ立ち位置として知能ロボット工学科を発展させたいと考えています。

―両学科の学生にはどのような力を身につけてほしいと考えていますか。

藤本先生:単なる知識だけでなく、実験・実習を通じて「技術を社会に活かす力」を育てたいです。また、AIにはできない共感力やチームで協働する力など、人だからこそできる価値創造力も磨いてほしい。将来は「仕事に就く」だけでなく「仕事を生み出す」人材、組織の中でリーダーシップを発揮できる技術者になってほしいですね。

清水先生:知能ロボット工学科では「誰のためのロボットか」という問いに向き合い、社会のニーズを読み解き、利用者の声を聴きながら、役立つシステムをつくる必要があります。そのためには、コミュニケーション能力やチームで取り組む力も欠かせません。そうした力を育んでほしいと考えています。

低学年から地域課題へ挑む! 「全学科横断」のPBL

―各学科のカリキュラム設計で工夫した点を教えてください。

藤本先生:システム情報工学科では、「基礎を学び、チームで課題解決に取り組み、好きな分野を深める」といった段階的な流れで教育を行います。

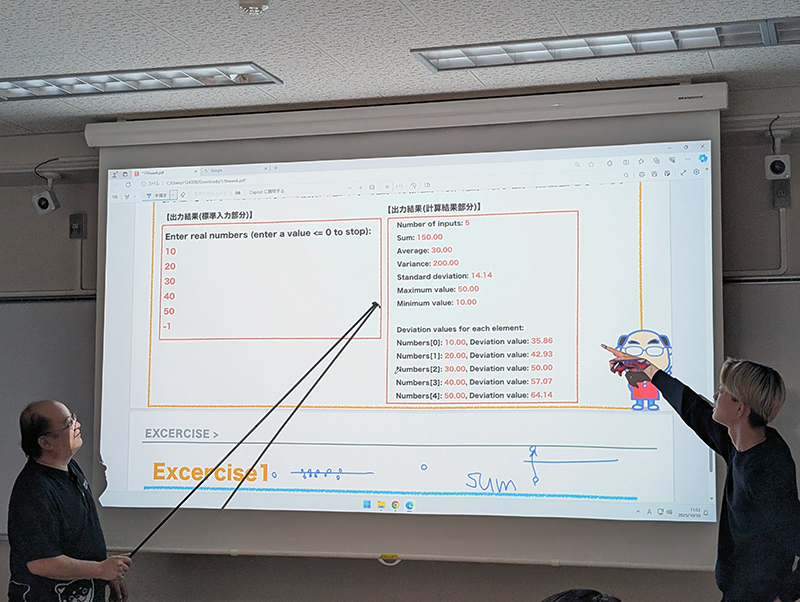

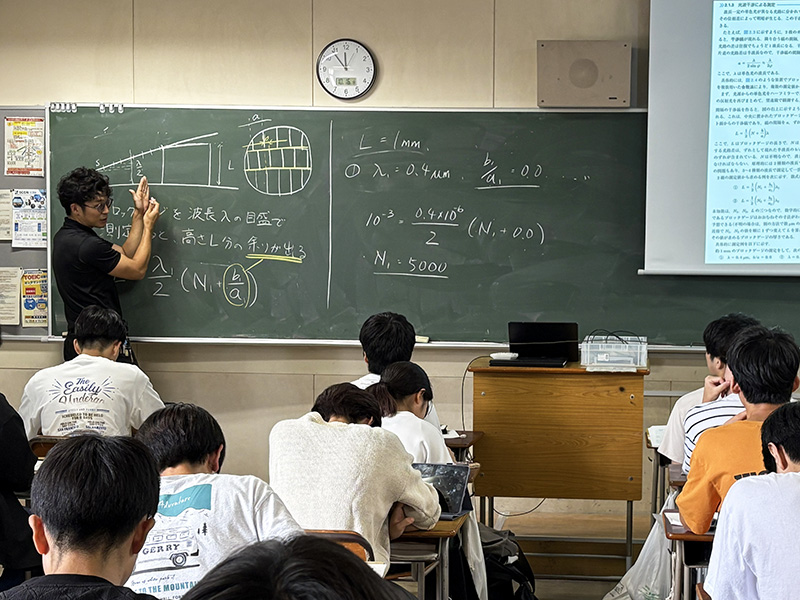

1・2年次はプログラミングや電子回路といった基礎を身につけ、ソフトウェアとハードウェアの両方を幅広く学びます。3年次には学科横断のPBL(課題解決型学習)で実社会の課題に挑戦します。4年次からは「ソフトウェア」「ハードウェア」「両方のバランス型」という3つの履修モデルを選択できるようにしました。これにより、学生は自分の将来像に合わせて専門を深めることができます。

清水先生:知能ロボット工学科では、1・2年次にロボットを実際につくりながら基礎を学び、3年次以降はAIや制御など専門性を段階的に深めます。大切にしているのは「やってみて、壊れて、学びなおす」こと。ロボットは思った通りに動かないからこそ、その経験から構造や制御の難しさを理解できるようになります。

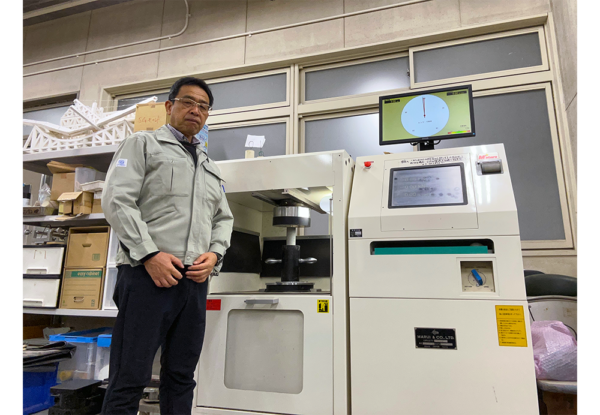

私たち教員側は、「壊れても学びにつながる環境」をどう整えて学生に提供するのかが課題となりますが、実際に設備や人型ロボットなどを導入し、シミュレーション環境を整えていく予定です。失敗を繰り返しながら成長できる環境を我々が用意しますので、その中で「本当の技術力=実践力×考える力」を身につけてほしいなと思います。

―全学科横断でPBLを取り入れる狙いはなんでしょうか。

藤本先生:これまでも各学科でPBLは行ってきましたが、今回は低学年から学科横断で取り組むのが大きな特徴です。1年次の「神戸学概論」で地元神戸市含め地域の特色や課題を学び、3年次の「神戸学創造演習」で全学科横断のPBLに発展させるという流れを導入しました。

若いうちに「自分の専門だけでは解決できない課題にどう挑むか」を体験しておくことは重要です。神戸という地域の課題を題材にしながら、異なる分野の学生が協力し合うことで、技術者としてだけでなく社会人としての基礎力も養えます。

将来的には、生成AIを疑似的なチームメンバーとして参加させ、学生の議論に新しい視点を加えるような仕掛けも実験してみたいです。教員が適当に学生の性格を作り上げて、各班にそれぞれ異なる擬似学生(AI)を参加させると、各班での議論も違ったものになり、面白いのではと考えています。

清水先生:全学科横断のPBLは本当に意義深いと考えています。例えば神戸市で行った熱中症対策ロボットの実証実験では、現場での課題を体感し、どう改良すべきか考える経験ができました。学生たちにはこのような経験を多く積んでほしいですし、地域の課題解決に関わることが大きな学びにつながるはずだと考えています。

―今回の再編において、情報分野のカリキュラムを広げる中で、学生にどのようなことを伝えていきたいですか。

藤本先生:私も高専出身ですが、学生時代は失敗の連続でした。今の学生は「正解はどれですか?」と問いがちですが、本当は正解以上の解が存在しますし、失敗からしか学べないこともたくさんあります。だからこそ「設備を壊してもいいから挑戦してみなさい」と伝えていきたいです。壊しても私たちが直しますし、失敗の経験こそが技術者を育てると信じています。

また、高専には1年生から高度な設備に触れられる環境があるのも魅力です。時間をかけて失敗を重ね、その中で「社会にどう役立てるか」を考えられる人材になってほしいと思います。

清水先生:知能ロボット工学科を「知能」と名付けたのは、「そもそも知能とは何か?」を問い続けてほしいからです。「なぜそれを知能と呼ぶのか」「誰のための設計なのか」。答えのない課題に挑戦しなければならない時代だからこそ、こうした問いを持ち続けることが大切です。

また、藤本先生がPBLで取り入れたいとおっしゃっていた生成AIを活用した新しい教育方法も、学生に「考える力」を養わせる上で大きな意味を持つと思います。自分で考え、自分の言葉で説明できる力を育てていけるような場にしていきたいですね。

新たな選抜制度で多様性と挑戦を加速

―入試制度では「高度情報人材養成枠」「女性エンジニア養成枠」を新設されたと伺いました。その狙いを教えてください。

藤本先生:今回新たにはじめる特別推薦選抜のうち、女性エンジニア養成枠は、単に女性を増やすのではなく、時代を牽引できるエンジニアのリーダーとして活躍できる人材を育成するのが目的です。女性ならではの視点が加わることで、男性中心の環境とはまた違った着眼点や発想が生まれる。多様性を持った学生が集うことで、新しい刺激につながると考えています。

高度情報人材養成枠も同様です。例えば、中学校では浮いていたように見えた子も、高専に入るとその才能が活かされ、周囲から尊敬される存在になる。そういった例を多く見てきました。

高専というすでに多様性がある環境の中に、さらなる新たな起爆剤として、そのような子たちが入ってくれるとありがたいと思っており、高度情報人材養成枠はそのひとつです。多様なバックグラウンドを持つ学生が集まり切磋琢磨することで、お互い刺激を受け合い、高専らしい学びが生まれると考えています。

清水先生:多様性は本当に大切ですよね。例えば展示会での説明ひとつをとっても、緊張して本人がロボットのようにぎこちなくなってしまう学生もいれば、ユーモアを交えてうまく伝える学生もいます。その違いがあるからこそ気づきがあり、学びになる。

私たちの学科にはフランス出身の教員も在籍しており、異なる視点からの助言も大きな刺激になっています。こうした特殊な環境で、多様な学生が互いに影響し合う姿を見られればと思います。

―兵庫県外からの受験も可能になったと伺いました。

藤本先生:これまでは兵庫県内のみが対象でしたが、神戸市公立大学法人化に伴い特別推薦選抜と学力選抜については一定の条件のもと兵庫県外からの受験も認められるようになりました。活躍している本校の卒業生に憧れる中学生や、オープンキャンパスや高専祭に参加して「ここで学びたい」と思う中学生が県外にも多くいることがわかり、そうした志を持った学生を迎え入れられるのは大きな変化だと思います。

―情報系2学科には、どのような学生に入学してほしいと考えていますか。

藤本先生:とにかく「やってみたい」「手を動かして挑戦したい」という学生に来てもらいたいです。神戸高専は全国トップレベルの情報環境を整えています。失敗を恐れず、AIや最先端技術を使いこなしながら、人にしかできない価値づくりに挑戦してほしいです。

そしていずれ、専門技術を活かすだけでなく、倫理観を持ち、社会の中枢を担うリーダーに育ってほしいと思います。自分の選んだ道に悔いなく挑戦し、「神戸高専出身であることを誇れる技術者」になってくれることを願っています。

清水先生:知能ロボット工学科は、日本初、そして日本トップレベルのロボット学科です。学生にはそんな環境で挑戦したいという気持ちを持って飛び込んできてもらいたいですね。

ロボットには正解がないからこそ、環境や利用者に応じた最適解を常に探る必要があります。だからこそ、テストの正解を求めるような学び方ではなく、トライアンドエラーを繰り返しながら最適解を目指せる学生を歓迎します。

私自身、卒業生とベンチャーを立ち上げた経験があり、今では教え子というより戦友に近い存在です。そんなふうに、卒業後も一緒に挑戦し続けられる頼もしい仲間が増えていくことを願っています。

―これから入学を考える中学生へのメッセージをお願いします。

藤本先生:情報技術は「ただのツール」ではなく「社会をより良くする力」です。本校ではソフトウェアとハードウェアの両面を学びながら「技術をどう活かすか」「誰のための技術か」を問い続けます。

新しい学科なので、学生と一緒に作っていきたいという思いもあり、入学してくる学生を、一緒に歩んでいくパートナーだと思っています。プログラミングやシステムづくりが好きな人、社会を変える力を身につけたい人、ぜひ神戸高専で一緒に学びましょう。

清水先生:私たちはロボットを「機械」ではなく「学び合う相棒」として捉えています。人や環境を理解しなければ、自分で考えて動くロボットは生まれません。センサやAI、プログラミングを学ぶだけでなく、「知能とは何か」という深い問いに向き合いたい人、ロボットやものづくりが大好きな人にぜひ来てもらいたいです。第一期生として、熱意、やる気、楽しさを持って、一緒に未来を切り拓きましょう。

神戸市立工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 高専生が「ちくわ」でギネス記録を樹立! 工学的なものづくりで地域を活性化

- 米子工業高等専門学校 物質工学科 准教授

谷藤 尚貴 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏