.png)

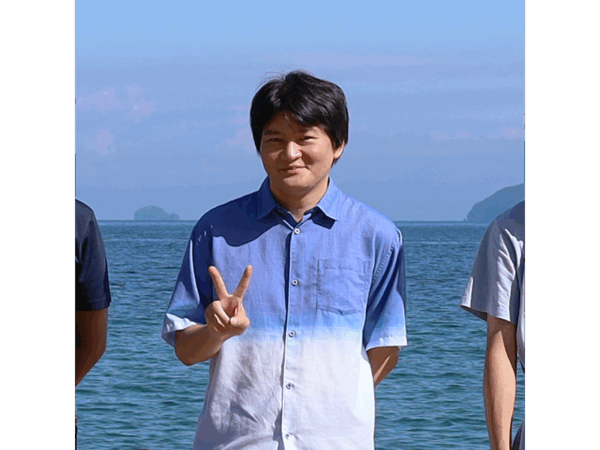

母校の都城高専で教員を務める機械工学科の永野茂憲先生。中学時代までは宿題そっちのけで野球に明け暮れていたにもかかわらず、高専に入学後、ある出来事がきっかけで、勉強への向き合い方が激変したそうです。工夫して楽しく学ぶ姿勢がその後の人生を切り開いたという経験や、進学や就職を経て母校で教壇に立つまでの軌跡など、これまでの歩みを伺いました。

交通事故で変わった勉強との向き合い方

―都城高専に進学された経緯を教えてください。

小学生の頃、妹が受験しに行った英検の会場が都城高専でした。送迎で一緒に行くこともあったので、高専を自然と身近に感じていた気がします。私自身は小学校時代から野球少年で、中学でも野球に明け暮れる日々でした。成績はけっして悪くなく、学年でも上位だったのですが、やはり最優先は野球で(笑) 宿題などの提出物はまったく出さないタイプだったので、「お前は提出物さえ出せばなぁ」と先生からよく嘆かれたものでした。

都城高専に進学したのは、中学3年の担任だった大西勝先生の強い勧めです。経済面での負担や将来の選択肢の多さを考慮して提案してくださったのかもしれません。最初は普通高校を受験するつもりでいたのですが、家族の後押しもあり、「それなら挑戦してみよう」と都城高専を受験することにしました。学ぶ内容のレベルが高いことは知っていましたので、ある程度の覚悟はして入学しました。

―高専生活は順調なスタートでしたか。

実は、入学3日目に交通事故に遭い、それが大きな転機となりました。大雨の中を自転車で通学していたらトラックと衝突・転倒し、鎖骨を骨折。1か月の入院を要する大手術も経験しました。しかし、問題は進行スピードがはやく、難易度も高い高専の授業です。入院期間は短くしてもらったのですが、戻ってきた時には数学や物理は特にわけがわからず、「もう追いつけないかもしれない」とさえ思いました。

その時に初めて勉強に対して危機感を持ち、小学校の先生をしている親戚に頼み込んで、数学と物理を自主学習。必死に取り組むうちに、クラスで1番を取れるようになりました。

当時、クイズやパズルをもとにした多湖輝※先生の著書が大好きで、図書館に行っては本を読み漁っていました。その要領で、授業でも「先生が出したクイズに答えているんだ」と思うと、自然と勉強が楽しくなっていきましたね。「勉強で成果を出すコツは、できるだけ楽しく学ぶこと」という教訓を得てからは、提出物は誰よりも早く出し、実験などの実技も段取りのいいクラスメイトを見ながらコツを学ぶように。そうして楽しく取り組むことで、効率よく学ぶ習慣が自然と身に付いたように感じています。

※多湖輝(たご・あきら)。1926.2.25~2016.3.6。心理学者。千葉大学名誉教授。元東京未来大学学長。千葉大学の助教授だった1966年に、心理学を応用したパズル本『頭の体操』を出版。シリーズ累計で1,200万部を売り上げた。

―部活動は何をされていましたか。

中学までの流れならもちろん野球部に入るところを、そうなると勉強しなくなると思い、「知らない競技にトライしてみよう」とハンドボール部に入りました。また、4年生のときにはクラスマッチをきっかけに仲間を集めて軟式野球同好会を立ち上げました。練習試合やナイター練習も経験するなど、とても良い経験になりましたね。5年次には、第1回のロボコン全国大会(乾電池カーレース)へクラスメイト3人で参加したこともありました。やりたいことは何でも挑戦した高専生活だったと思います。

大学進学と就職。恩師の教育・研究を継ぐために母校へ

―その後の進路はどのように決められましたか。

豊橋技術科学大学への3年次編入を決めたのは、5年生のときの担任だった森山三千彦先生の「君は進学しないともったいない。少なくとも大学院までは進学しなさい」の言葉がきっかけでした。バブル期で就職先は豊富にありましたが、森山先生や家族の後押し・支援もあり、進学を決意。豊橋技科大には全国から優秀な学生が集まっていますから、彼らにレベルを合わせるために、本当に勉強漬けの毎日でした。人生でもっとも勉強したのは、間違いなくこの時期ですね。

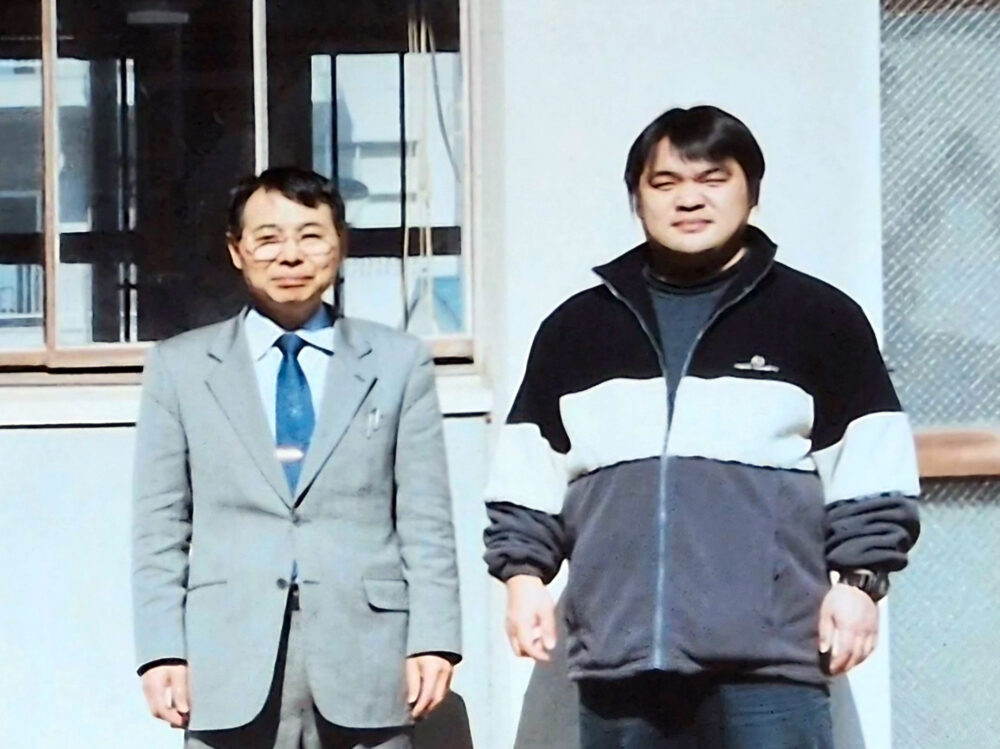

大学卒業後は、旭化成工業(現:旭化成)に入社します。入社の理由は、宮崎県に支社があることと、企業奨学金をいただいていたことです。自身の研究も生かせると思い、就職後は東京都品川区を拠点として勤務していました。仕事はおもしろく、やめるつもりはまったくなかったのですが、ある時、森山先生から「私の跡を継いで教育と研究を続けてほしい」とお電話をいただきました。

正直、最初は断ったんです。仕事も楽しかったし、高専の先生になるなんて考えてもみなかったからです。ただ、その後、森山先生は諦めず実家に通って両親を説得してくださったようで、その年の正月に私が帰省すると、なんと自宅で森山先生と両親が待ち受けていました(笑) 熱心に説得を受けて「そんなに望んでいただけるなら」と、教員になることを決意。森山先生の後継として、高専時代からのテーマを現在も引き続き研究しています。

―研究テーマについて教えてください。

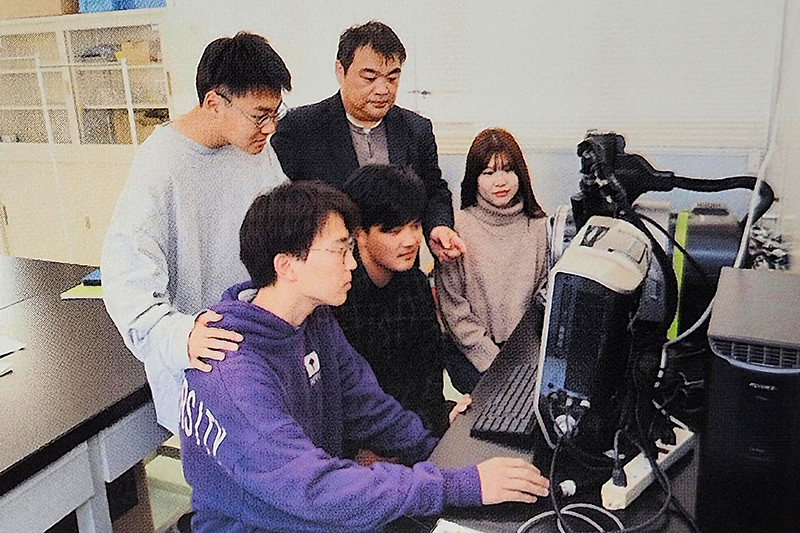

現在は金属材料の疲労強度改善の研究がメインで、「マルエージング鋼の疲労特性に関する研究」と「Al合金の疲労特性に関する研究」に取り組んでいます。前者は新東工業(株)さん、後者は(株)コイワイさんにお世話になりながら研究を続けています。

実験および研究は、「朝から晩まで取り組み・長期間に及ぶことは常」であり、うまくいくこともあれば、うまくいかないこともあります。深夜、孤独で叫びたくなることもありますが(笑)、恩師(鹿児島大学名誉教授:皮籠石紀雄先生)の導きや協力企業の皆様のおかげでここまで続けることができました。感謝の気持ちでいっぱいです。

実践力が身につく高専教育の魅力

―授業や研究以外の活動についてお聞かせください。

ロボット製作局という部活動の顧問を一昨年まで長年務めていました。昨年より弓道部の顧問を仰せつかったので、今年は連絡担当顧問としてほぼ毎日練習を覗きに行っています。本校の弓道部は昔から強豪校で、今年も九州高専大会では男女個人・団体共に優勝しました。都城高専に進学したわが子も中学生のときから弓道をしており、私も道具を揃えてしまうほど熱中しています。

ちなみに顧問歴は、野球部4年、ロボット製作局26年、弓道部2年です。我ながら母校愛が大きく、後輩でもある学生たちはかわいくて仕方ありません。同窓会活動「深山会」の本部役員としての活動も24年間続けています。

_鹿児島市イベントにて.jpg)

―高専教育の魅力は何だと思いますか。

卒業生として、そして教員として思うのは、高専には恵まれた環境があり、まさに「入れたらラッキー」ということです。企業からの求人も多いですし、国立大学をはじめとした進学の道も用意されています。普通高校に比べて勉強は大変ですが、しっかり取り組めば進路は広がります。

また、「まず手を動かす」「つくってみる」という実践的な学びがカリキュラムに組み込まれているので、全国どの高専に行っても、確実に力がつくと思います。部活動に入るのも、勉強との切り替えで良いリフレッシュになりますよ。

―最後に、高専生や高専進学を考えている方にメッセージをお願いします。

私が学生だった約40年前と比べても、学生の気質は大きく変化していないと感じます。内部に秘めたエネルギーに類似性を感じ、旧友たちを思い出しますね。

私は、自らの意志というより、恩師の強い勧めで入学しましたが、その誘いに乗って成功だったと思います。中学までは野球漬けで、自宅で自主的に勉強に取り組んだのは高専入学後。きちんと勉強するきっかけとなった交通事故に、今では感謝しています。

きっかけがなくても、どんな形であっても、高専に入れば可能性が広がります。勉強の難易度が高いので最初は苦労するかもしれませんが、私自身はその経験が成長につながりました。挑戦し、工夫し、楽しみながら努力することで道は開ける。そして、都城高専に限らず、全国のあらゆる高専には、それを後押ししてくれる環境があります。

もし少しでも興味があれば、さまざまなチャレンジができる都城高専の機械工学科へ入学してみませんか。他学科でも大丈夫ですが、弓道経験者はぜひ弓道部へ入部していただきたいですね(笑) もちろん、未経験者も大歓迎です!

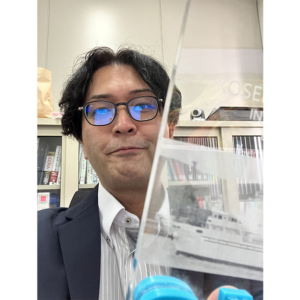

永野 茂憲氏

Takanori Nagano

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

-470x301.png)

1989年3月 都城工業高等専門学校 機械工学科 卒業

1991年3月 豊橋技術科学大学 生産システム工学科 卒業

1993年3月 豊橋技術科学大学大学院 生産システム工学研究科 博士前期課程 修了

1993年4月 旭化成工業株式会社(現:旭化成株式会社)

1994年4月 都城工業高等専門学校 機械工学科 助手

2003年3月 鹿児島大学大学院 理工学研究科 博士後期課程 物質生産工学専攻 修了

2003年4月 同 助教授

2014年4月より現職

都城工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 10年間の研究が地球環境大賞を受賞! 鉄鋼スラグを用いた画期的な藻場創出プロジェクトに迫る

- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 教授

杉本 憲司 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 「やさしく、ふかく、たのしく」学ぶ情報工学。色付き有限オートマトンの可能性

- 大島商船高等専門学校 情報工学科 准教授

高橋 芳明 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

- 前代未聞のキャンピングカーづくり。「呉キャン」の熱意が形になった“秘密基地”の全貌を明かす!

- 呉工業高等専門学校 機械工学科 学生

林 聖和 氏

- 半年ごとの学会発表が育てる力。研究と学会運営の両輪で学生の挑戦を支える

- 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科

情報システムコース 准教授

北園 優希 氏

- 学生と二人三脚で取り組む、ロボコンを通じた人間力の育成

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授

田中 昭雄 氏

-300x300.jpg)