福岡未踏的人材発掘・育成コンソーシアム(福岡未踏)は、九州大学、九州工業大学、北九州市立大学などの教員、特に福岡未踏のモデルとなったIPA(情報処理推進機構)未踏事業の経験者を中心に設立された、福岡県の未踏的な人材発掘・育成を目的としたコンソーシアムです。経済産業省「AKATSUKIプロジェクト」採択事業でもあります。

この福岡未踏には高専生や高校生、大学生、大学院生、20代若手エンジニアが参加できます。そこで本記事では、2024年9月~2025年1月にかけて福岡未踏でWebアプリ「POLUPOLU:AIによる新たなニュースサイト」の開発を目指した猿渡優衣さん(九州大学 工学部 電気情報工学科 計算機工学コース 3年生、有明高専 情報システムコース 卒業生)と片野凱介さん(有明高専 情報システムコース 5年生)にお話を伺い、福岡未踏での活動などについて伺いました。

福岡未踏に新設された「Solve」

—猿渡さんは有明高専の卒業生で、卒業研究は「電話音声の感情認識」というテーマで取り組んでいたそうですね。

猿渡さん:はい、企業との共同研究で取り組みました。コールセンターにかかってくる音声をどう活用するかを考えるために始めた研究です。

先輩から引き継いだこの研究はもともと日本語音声を8感情で認識するものだったのですが、感情認識の精度が低かったので、ラッセルの感情円環モデルを参考にして、データセットを快・不快・中間の3種類に絞って認識させることで精度を向上させました。

—片野さんは有明高専の5年生ですが、どのような勉強をされているのですか。

片野さん:ソフトウェア工学や、データベースなどの技術を補う勉強に加えて、自主的に哲学などといった精神の持ちようについても勉強しています。いろいろな哲学の本を読んでいくと、自分ではたどり着けなかった結論を知ることができますし、自分に合った考え方はもちろん、社会課題の解決に使える/ハッカソンに取り入れると面白いと思える考え方に出会えるのは楽しいです。

特にニーチェの、「苦しんでいる自分も含めて、それが自分の人生だ」という自己肯定の考え方は刺さりました。ビジネス領域において自己肯定は「自分を好きになること」という意味で用いられているケースが多いですが、ニーチェはそうではありません。悪い面や目をそらしたくなる面も含めて、それも自分であると受け止められる圧倒的な肯定に衝撃を受けました。

—それでは、福岡未踏に参加した経緯を教えてください。

猿渡さん:高専5年生のときに編入先として関心があった九州大学を訪れた際、福岡未踏の統括PMを担当されている荒川豊先生の研究室で行われているアプリの試験運用のポスターを目にしました。もともと人の感情や行動に興味があり、研究内容に強く惹かれたため、荒川先生に直接メールし、研究室訪問が実現。その際に福岡未踏をご紹介いただきました。後日、部活内でチームメンバーを募り、片野さんと参加することになったんです。

片野さん:もともとIPA未踏の存在を知っていたので、福岡未踏への関心も強かったです。企業や自治体からあらかじめ複数の課題が提示されている「Solve」というプログラムが新設され、アイデアをイチから考えるハードルがなくなったこともあり、参加したいと思いました。

―Solveでは、どのような課題を選択し、取り組むことになりましたか。

猿渡さん:「賛否両論AI」という課題を選択しました。とあるニュースに対する賛否の意見をAIが生成し、それによってユーザーの視点に変化を促そうという課題です。もともと行動変容に興味がありましたし、具体的な方針を立てやすいと思ったので選択しました。

片野さん:情報系とはあまり関係のない身近な社会課題の中で、情報工学による生産物が直接的な解決策になるものは意外と少ないです。しかし、フィルターバブル※1やエコーチェンバー※2のように、情報システムの設計と運用によって偏りが生まれているという課題は異なります。そこで、賛否両論AIで情報偏向の緩和を試みようとしました。

※1:アルゴリズムによって、自身が興味を持つ情報しか触れなくなる状態。自身と似た考えや意見が多く集まってしまい、それと反対の存在に気付かなくなることがある。

※2:SNS等で自身と似たような興味関心をもつユーザーが集まり、コミュニケーションをとることで、特定の意見や思想が増幅していく状態。自身の考えが正しいと、より強く信じ込んでしまう傾向にある。

猿渡さん:役割分担としては、私がマネジメントとフロントエンドの開発、片野さんがコメント生成を含めたバックエンドの開発を行いました。AIが関わる部分は2人で取り組みましたが、メインで動いていたのは片野さんです。

福岡未踏で得られたもの

—開発の過程について教えてください。

片野さん:自分で思いついた「ニュースにありがちなコメント」を1,2件書いてみつつ、実際のニュース記事にあったコメントをいくつかピックアップしたり、AIに架空のコメントを生成させたりすることでコメントのバリエーションを確認し、コメント生成用のプロンプトをつくりました。

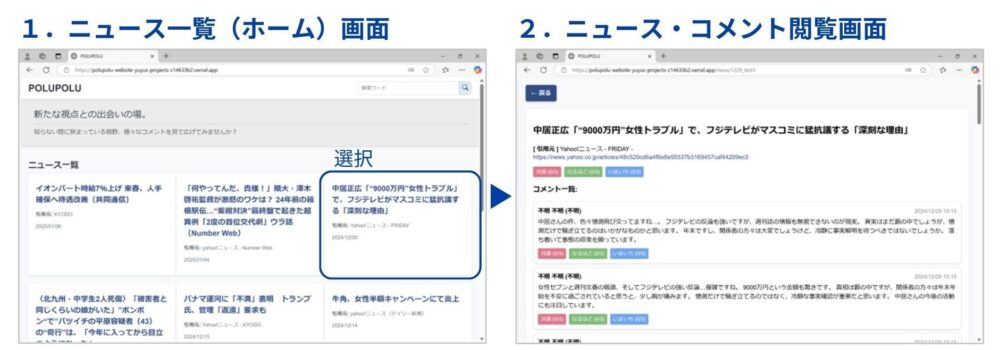

猿渡さん:ただ、中間発表で「コメントは賛否だけでよいのか?」という、私たちも少し疑問に思っていたご意見をいただいたので、賛否以外の多様な意見を提供する方針に変更し、極地という意味がある英単語「Polar」から、プロダクト名を「POLUPOLU」に改名しました。

―最終的にPOLUPOLUはどうなりましたか。

片野さん:猿渡さんの卒業研究を応用して、コメントを快・不快や喜怒哀楽といった感情ラベル付けなどを駆使し、2軸4象限の中でカテゴライズして表示するといった工夫を施したりしました。

猿渡さん:そして、ユーザーとAIによるコメントをどちらも表示する機能を持ったWebアプリにする予定でしたが、改善やデータベースの構築などが今回の福岡未踏の期間中には間に合いませんでした。「コメントを見たことで本当にニュースの見方が変わるのか」や「見方が変わったことをデータとしてどう収集するのか」についても課題が残りましたね。

—福岡未踏による支援はどのように役立ちましたか

猿渡さん:荒川先生やSolveのメンターの方に支援いただき、プレゼン資料に対するアドバイスや、月に1度以上行うミーティングで現状やプロダクトの方向性について話し合う機会などをいただきました。個人で開発していたら立ち止まっていたかもしれませんが、支援のおかげで長期間も現状維持になってしまう状態がなく、あっという間に過ぎていった感覚です。

片野さん:荒川先生によるプレゼン資料のレビューによって、構成・想定問答・ビジュアルが一気に洗練されたと思います。想定問答を考えた上で構成をつくりあげるところが、自分にはなかった方法でした。

猿渡さん:あと、開発過程もプレゼン資料にしっかり落とし込んだ方が良いとアドバイスいただきました。例えばコメントの生成方法についてですと、単純に「賛と否のコメントをつくってください」と指示していたわけではないので、どのような試行錯誤を行ったうえで生成しているのかを資料に盛り込むようにしました。

—福岡未踏に参加して良かった点を教えてください。

猿渡さん:九州の学生だけでなく、レベルの高い現役のエンジニア、九州大学の先輩方などさまざまな方と関わりを持てたことです。あと、メンターのもとでプロダクトを開発し、発表会などを通してさまざまな方からアドバイスをいただいてプロダクトを改善する難しさを経験できたことも挙げられます。積極的に動く姿勢や、思考の仕方が学べました。

片野さん:第一に、深い人間関係を築けた点です。福岡未踏をきっかけに別のイベントもあることを知り、顔見知りさんや、企業の方々、IPA未踏に関わりのある優秀な方々など、多くの人と仲を深めることができました。

第二の点は、資格や称号のような側面です。自己紹介での話題の切り口となることや、本インタビューも含めて、多くの好循環を得ています。

_ボカシ-600x338.jpg)

POLUPOLUには理想形があった

—POLUPOLU開発以降、ニュースサイトを見る視点に変化はありましたか。

猿渡さん:もともとニュースサイトを見る習慣はあまりなかったのですが、Yahoo!ニュースなどを見る際に「この人はどのような視点で記事を書いているのか」、「このコメントはどのような主観をもって書かれているのか」、「どの内容に対してコメントの傾向が分かれているのか」などを考えるようになりましたし、ニュースの内容を信じる前に、他の報道を検索して調べるようにもなりました。

—片野さんは現状のニュースサイトなどでのコメントを、どのように捉えていますか。

片野さん:過激な内容に「いいね」が集まって、コメント欄の上の方に表示される傾向があるため、特定のニュースに対して強い感情を抱いていなくても、一番上の過激なコメントが目についたことで、みんながそう思っていると勘違いしてしまうことがあると思います。そこで別の視点を少しでも提示できれば、POLUPOLUは成功だったのでしょう。

実はPOLUPOLUのある種の理想形として、Polisというツールがあります。モデレーターが「~についてどう思いますか?」といった議題テーマを立ち上げ、ユーザーがいろいろな意見を投稿しつつ、それらの投稿に対して賛成・反対・不確定の3つの選択肢でリアクションすることができるツールです。

そして、リアクションが一定数集まると、同じようなリアクションをしているユーザーグループが可視化されます。さらに、グループ同士で共通して賛成・反対している意見や、賛成と反対で大きく割れている意見も分かり、議題テーマを解決するにあたって本当に議論すべき論点が見えてくるのです。

現状の多くのSNSの場合、とある意見が出ると、すぐにレス合戦になってマウントの取り合いになり、論点がズレてしまうことが往々にしてあります。しかも、アルゴリズムの関係で両極端な意見が目立ってしまい、中間の人たちが埋もれてしまっている現状があります。つまり、ニュースサイトのコメントと同じようなことが起こっているのです。

しかしPolisでは、そのようなことが起こりません。Polisの大きな特徴の1つとして、「意見に返信できない」があります。これによって不毛なレス合戦を防ぎつつ、中間層を含めたユーザーグループの共通点や差異が分かり、相互理解を深めた合意形成が可能になるのです。台湾ではPolisによってタクシー運転手とUber運転手、利用者の間でどこに意見の差があるのかをあぶりだし、Uber関連の法律制定に役立てたそうです。

—POLUPOLUの開発を終えた現在、チャレンジしてみたいことはありますか。

猿渡さん:大学に入学して間もないため、まだ新しいプロダクトの開発などは行っていないのですが、「今年中にアプリコンテストに絶対参加する」という目標を持っています。プログラミングサークルに入っているので、POLUPOLUで培った経験や人脈を生かし、「このアイデアの未踏性・独自性は何か」という考えを反芻させながら、先輩方や後輩と参加したいです。

片野さん:正直に言うと、今は強くやりたいことがあるわけではないです。私は高専5年生なのですが、大学編入の面接試験に落ちまして……。自分がこれまで行ってきたことは自分がやりたいことだったのだろうかと疑っているというか、つまり、挫折みたいな状況にいるんです。

ただ、最初にお話ししましたニーチェの言葉を思い出して、挫折している人生もまた自分の人生であると捉え、少しずつエネルギーを回復しています。

—福岡未踏の魅力を高専生に伝えるとしたら、どのような言葉をかけますか。

猿渡さん:高専という環境だけにとどまらず、「いろいろな世界を見る第一歩として福岡未踏に参加してほしい」と声をかけたいです。Solveであれば企業などからテーマが与えられ、心強いメンターがついてくれます。さらに、上限はありますが時給も発生するため、学生にとっての負担も少ないと思います。

高専生はエンジニアとしてすごく開発力があると思いますので、自分の力を信じて、アイデアを形にする場所として、ぜひ福岡未踏を活用してほしいです。

片野さん:「背を伸ばせば届く未踏」——これだけで十分でしょう。私はIPA未踏に採択されたことはありませんが、密度の差はあれど、得られるものの種別は大きく変わらないと思います。少なくとも、ほかの何かに挑戦するための強力な武器を得られるはずです。それでいて、門戸は開かれています。尻込みしている場合ではないと思いますよ。

◇

○福岡未踏HP

https://mitou-fukuoka.org/

猿渡 優衣氏

Yui Saruwatari

- 九州大学 工学部 電気情報工学科 計算機工学コース 3年生

2025年3月 有明工業高等専門学校 創造工学科 情報システムコース 卒業

2025年4月 九州大学 工学部 電気情報工学科 計算機工学コース 3年次編入

片野 凱介氏

Yoshiyuki Katano

- 有明工業高等専門学校 創造工学科 情報システムコース 5年生

2021年4月 有明工業高等専門学校 創造工学科 入学

※2年生後期のコース選択で情報システムコースへ

有明工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ

- アイリスオーヤマ株式会社 会長室

株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)

武市 賢人 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

-300x300.png)