沼津高専の専攻科1年生である佐藤羽瑠さんは、AIシステム開発などを事業とする株式会社HIBARIを2024年11月に設立し、同社の代表取締役に就任されています。DCON2024でのダブル受賞が起業のきっかけとなった佐藤さんに、高専入学の経緯や、HIBARIの事業内容と目標、経営の難しさなどを伺いました。

高専祭をフルキャッシュレス化

―沼津高専に入学したきっかけを教えてください。

幼少期からパソコンでFlashゲームをしていたり、いろいろな電化製品を分解したりと、漠然と技術的なことが大好きな子どもでした。

実は両親も私も、生まれは静岡ではなくて福島なんです。静岡に引っ越し、中学校での最初の三者面談で進路の話題になった際、「静岡の高校について何も知らないこと」と「小学生のときは理科が好きだったこと」を伝えると、担任が沼津高専を勧めてくださいました。そのとき初めて高専の存在を知った私は、「大学で扱う内容を早めに学べるなんて、そんな素晴らしい学校があるのか」と、感動した記憶があります。

そして中学3年生の夏、沼津高専の体験入学でプログラミング講座を受講しました。私は以前からC言語でプログラムを書いていたので、ある程度知っていた内容ではあったのですが、高専では裏でコンパイラがどう動いているのかといった専門的なことを学べると先輩から伺い、「やっぱり沼津高専に行きたい!」と、入学を決意したのです。

-600x450.jpg)

―高専では、どのような勉強・研究をしましたか。

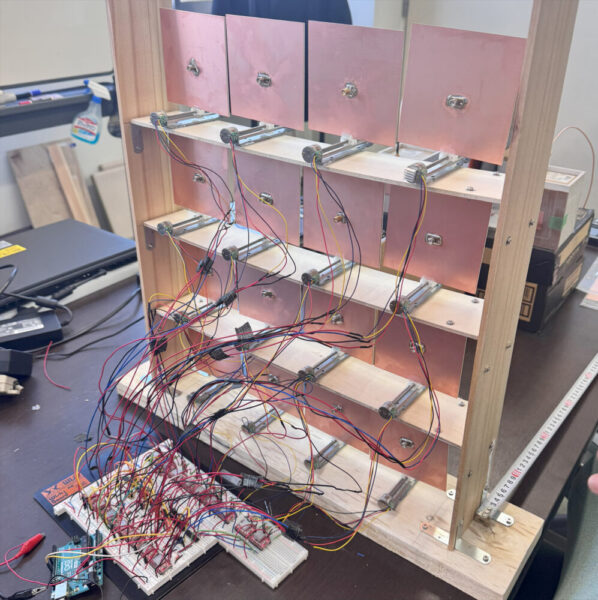

本科では制御情報工学科に属し、電気回路からプログラミングなど幅広い領域の勉強をしていました。もともとプログラミング言語だけでなく、通信分野にも興味を持っていたので、卒業研究ではメタサーフェス反射板(Intelligent Reflecting Surface/IRS)の研究に取り組み、専攻科に進学した今も継続しています。

IRSは、電波の反射方向を制御し、電波が届きづらいエリアを減らしたり、高速通信可能なエリアを増やしたりする用途で用いられています。5G,6Gというようなスマホの電波はどんどん周波数が高くなってきていまして、今までの基地局の数では広範囲に電波を届かせることが難しくなっているのですが、だからといって基地局の数を増やすとなると、1つつくるだけで何億円もかかります。そこで、IRSを活用することで、コストを抑えながら電波を届けているのです。

―学生会の活動もされていたそうですね。特に印象的だった取組は何ですか。

4年生のときに学生会長になり、全国の高専で初となるフルキャッシュレスの高専祭を実施したことです。クレジットカードやQRコード決済、電子マネーなどの決済端末機をすべての模擬店に導入した、現金を一切使わない高専祭でした。2023年のことです。

2020年のコロナ禍以降の高専祭は、券売機で発行された50円券や100円券を模擬店で使用するという、金銭を直接やり取りしないシステムになっていました。しかし、券売機に長蛇の列ができてしまったり、精算でかなり手間がかかってしまったりと、課題があったんです。現金でそのまま支払うという2019年以前の方法に戻す案もありましたが、せっかくの高専の学祭なのだから挑戦をしようと、フルキャッシュレス化に踏み切りました。

フルキャッシュレス化の際には、業者の選定や、キャッシュレスサービスの手数料の処理など、乗り越えるべき壁が多くて苦労しました。運営側の仕事が増えることもあり、学生のみなさんから理解を得るのが1番大変だったかもしれません。しかし、最終的には高専側からも参加者側からも非常に良い反応をいただきました。翌年の2024年もフルキャッシュレスで実施されています。

―同じ4年生の頃には、コンテスト同好会も立ち上げられています。

コンテスト同好会は、DCON(全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト)やGCON(高専GIRLS SDGs×Technology Contest)などの各種コンテストを通して、地域課題を高専生の技術で解決するという目的で立ち上げられました。当時の私は学生会長として部活動などを承認する立場だったこと、そして私自身もコンテストに興味がある学生だったことから、初期メンバーとして立ち上げた経緯になります。

現在は30人くらい在籍していて、高専の同好会としては多い方だと思います。私は今もコーチとして参加していて、後輩へのアドバイスや支援を行っています。最近のコンテストの傾向として「ビジネス的な視点」を要求するものが多くなっていまして、後輩からはビジネスモデルについてや、使うべきAI技術やツールなど、経営的/技術的な相談をよくもらいます。

ビジネスプランを考える際の、高専生がゆえの落とし穴

―佐藤さんは2024年のDCONに出場し、本戦7位入賞と企業賞をダブル受賞しています。それがきっかけで株式会社HIBARIを起業したとのことですが、経緯を教えてください。

DCON2024には、ディープラーニングとデジタルツイン技術を活用した、倉庫内の作業効率を向上させるシステム「倉庫ナビ」のアイデアで出場しました。このアイデアは、地元企業さまが本校に「金型や木型の管理に課題がある」と技術相談にいらっしゃり、鄭先生を経由して私に声をかけていただいたことからスタートしたものです。

そして、5月に開催されたDCON本選でありがたいことにダブル受賞となり、もともと小学生の頃から漠然と「社長になりたい」と考えていた私は、「起業するなら今だ」と決意しました。DCONの審査員の方や東京大学の松尾先生(DCON実行委員会 委員長)とお話しする中で“ビジネスの厳しさ”を感じましたが、「起業の世界に飛び込んでみたい」という好奇心が勝り、覚悟を決めたのです。

―その“ビジネスの厳しさ”について、詳しく教えてください。

特に印象に残っているのは、本選審査員でした株式会社先端技術共創機構(ATAC) 代表取締役の川上登福さんのコメントです。要約すると「その事業プランだったら、誰も買わない」といった内容でして、ガン詰めされました(笑) もちろん否定されただけでなく、「こうすれば売れるのではないか」といった助言もいただきましたね。

当時の私は「何に価値を感じて、誰がいくらお金を出す」というロジックが抜け落ちていたんです。高専生の良くないところだと思いますが、面白そうだと思っている技術をベースにして事業プランを考えてしまいました。5~7分の発表を聞いただけで瞬時に助言された川上さんを見て、「こういう方が企業のトップになられるんだな」と思ったのと同時に、ビジネスの厳しさを感じたわけです。

今でも川上さんとは、定期的にお話をさせていただいています。

―そして、2024年11月に株式会社HIBARIを起業(設立)されました。事業内容について教えてください。

jpg-2-600x514.jpg)

AIシステムやIoTデバイスの開発を主軸の事業としているほか、倉庫ナビを含めたデジタルツイン技術の研究開発も行っています。現在は2件のAIシステム開発と1件のデジタルツイン技術の研究開発を並行して実施。最近では、近隣の企業さまや学校さまに向けたAIセミナーなども行っています。

―企業や学校向けのAIセミナーでは、どのようなことをお話ししているのでしょうか。

AIの本質というよりも、具体的なAIツールについてのお話をさせていただいています。

「最近AI、AIと騒がれているけど、知識がないから、何から始めればよいのか分からない」といったお声をいただいて始めたセミナーですが、そこで「ディープラーニングとは何か」を話しても、「へぇ~」で終わってしまいます。そのため、「GoogleのNotebookLMにPDFをアップロードすれば、そのPDFに記載されている内容に精通したチャットボットを数秒でつくれる」といった、ChatGPTだけではない、すぐに業務に活用できるAIツールのご紹介をセミナーの主軸にしているんです。

3年以内に結果を出す! 大空を飛ぶ「HIBARI」を目指して

―現在のHIBARIについて、佐藤さんはどう自己評価されていますか。

創業3~4カ月でちゃんと売上が立ち始めたのは、ビジネスとして成立しているんだなという安心感につながっています。また、県内のラジオや新聞に掲載いただけたり、講演に呼んでいただけたりと認知が広がっていることや、沼津高専の先生方をはじめとした、お世話になっている多くの方から応援していただきながら事業を進められていることは評価しています。

あと、組織づくりの点も挙げられます。メンバーは私を含めて5人ですが、中には沼津高専を卒業して北海道大学や信州大学に編入している人もいるため、今は完全フルリモートで事業を進めているんです。最初はうまく業務が進められるか不安だったのですが、現状うまくいっていると思います。

―日本では完全フルリモートを止める企業が出てきている傾向にありますが、HIBARIが事業をうまく進められている秘訣は何だと考えていますか。

土日祝を含め毎日20時から社内で行っている15~30分程度のオンラインMTGが1つの大きな要因だと思います。集まれるメンバーは全員参加し、オンラインながらも毎日顔を合わせて雑談や進捗報告をしています。

とは言いつつも、弊社の成長スピードは非常に遅いと感じています。私を含めメンバーの多くが学生との兼業のため、営業や開発に使える時間が限られているんです。他のスタートアップの成長スピードに追い付けていないと、日々痛感しています。

―佐藤さんの平均的な1日のスケジュールを教えてください。

朝の6時に起きて通学し、8時に高専に着いてから授業が始まる8時50分までメール対応をしています。授業は14時40分までが多く、そこから18時まではお客様との商談やMTG。その後は20時まで事務処理などを片付け、先ほどの社内オンラインMTGを終えたら、23時まで高専の課題や研究に取り組んでいます。そして、終電で家に帰って夕食とお風呂を済ませたら1時半頃になり、読書を2時半頃までして就寝します。

こうしてみると睡眠時間が3時間半しかないことになりますが、あまりしんどくはないです。最初はしんどいと思っていたものの、今はそれが自然なリズムとなって体に染みついているのでしょう。もちろん、あくまで平均的なスケジュールですので、眠いときは23時くらいに寝ることもあります(笑)

―今後の目標は何ですか。

直近の目標としては、まず静岡で「AIといえばHIBARI」と言っていただける企業になることです。「何かAIを活用しなければ!」と考えている方は非常に多いですが、「どこに相談するべきか?」というお悩みは、お客様と接している中で共通してお持ちであると感じています。そういったタイミングで「HIBARIに相談してみよう!」となれるように、実績を一つずつ積み上げていきたいです。

あと、スタートアップは3年目までにある程度成長しておかないと、その後の急拡大は難しいと思っています。専攻科の残り1年半と修了後の1年でガッツリ成長させることに注力していきたいです。

社名のHIBARIは、ヒバリという小さな鳥が由来となっています。漢字では「雲雀」「日晴」と書き、晴れた大空へ高く上がってさえずることを表しているため、松尾芭蕉や大伴家持などをはじめとした多くの俳人・歌人が、日本の春の田園風景を思い起こす言葉として用いてきました。日本の地方から、小さいながらも空高く羽ばたいていけるような会社になれるよう頑張ります。

―これまでの経験を踏まえて、起業を考えている現役の高専生へアドバイスを送るとしたら、どのようなことを伝えたいですか。

営業やヒアリングといったところから、税務・法務といったバックオフィス、開発・運用といった技術面まで幅広く経験できるのが起業のメリットです。今の社会は起業に寛容だと感じているので、挑戦するのは良いことだと思います。

ただ、まだまだ未熟な私自身の経験から強く感じるのは、「在学中の起業は決して生半可な気持ちではできない」ということです。当たり前ですが高専では一人の学生であり、課題やテストは待ってくれません。だからといって、お客様からお金をいただくプロとして、品質や納期に妥協は許されない。それを破れば、人としての信頼を失ってしまいます。

学業と経営の両方に全力で向き合う大変さを受け入れる覚悟があるのなら、ぜひ挑戦してほしいです。その経験は、間違いなく将来の大きな糧になると信じています。

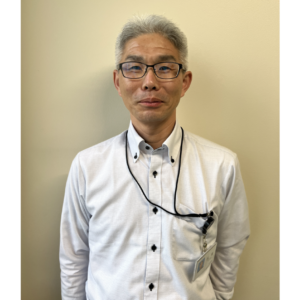

佐藤 羽瑠氏

Haru Sato

- 沼津工業高等専門学校 専攻科 総合システム工学専攻・環境エネルギー工学コース 1年

株式会社HIBARI 代表取締役 CEO

2024年11月 株式会社HIBARI 設立

2025年3月 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 卒業

2025年4月 沼津工業高等専門学校 専攻科 総合システム工学専攻・環境エネルギー工学コース 入学

沼津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

_ボカシ-1-600x337.jpg)

-300x300.jpg)