一関高専の物質化学工学科を経て専攻科に進学し、水処理研究に取り組んできた佐藤潤先生。通信制大学院での学位取得や福島高専の技術職員としての勤務を経て、現在は釧路高専で教員として学生たちと向き合っています。自身の多様な進路選択の経験をもとに、「触媒」のように学生の成長を後押しすることにやりがいを感じているという佐藤先生に、その歩みと教育への思いを伺いました。

身近な選択肢から始まった化学の道

―高専に進学されたきっかけを教えてください。

私は岩手県一関市の出身で、家から自転車で通える距離に一関高専があったため、中学生で進路を考えるようになると、「地元の進学校か高専か」という二択が自然と視野に入ってきました。当時の私にとって、高専は知る人ぞ知る進路という印象はなく、単純に「近くにある学校の一つ」でした。また、漠然とではありますが、「何かしら手に職をつけたい」という思いもありました。それなら、高専なら実践的な力が身につくし、将来的に技術職に就ける可能性もあるのでは、と進学を考えるようになりました。

また、地元の進学校は歴史のある学校であり、自分には校風が合わないかもという不安も感じていました。理数系に進学すれば体育の授業が少ないという話も耳にしていて、運動が苦手だった私にはそれも少し魅力的に映っていました。そうした打算的な理由も後押しして、高専ならどの学科でもよいだろうと、倍率の低い物質化学工学科を志望しました。しかし入学後、当然というべきかしっかり柔道の授業がありました(笑)

―入学後、イメージとのギャップはありましたか。

正直なところ、勉強は想像以上に難しく感じました。現在では複合系学科という分野選択を入学後に行う高専も増えてきていますが、私が入学した当時は、1年生から学科が決まっていました。そのため、1年生の後期から専門科目の授業が始まり、最初に受けた小田嶋次勝先生の「無機化学」の授業でいきなりシュレディンガーの波動方程式が登場したときは、「本当にこの学校でやっていけるのだろうか」と不安になったことを今でも覚えています。

また、同じく小田嶋先生の「分析化学」の授業では、試験の結果が思わしくなく、これまでの勉強とは全く質が異なるということを実感しました。どちらの科目も本格的に化学の世界に触れる科目であり、学びを重ねるうちに、「ああ、こういう仕組みだったのか」と腑に落ちる瞬間が増え、少しずつ化学の面白さを感じるようになっていきました。もともと特別に興味があってこの分野を選んだわけではありませんが、次第に「学ぶこと」そのものの楽しさを実感できるようになりました。

加えて、前身が「化学工学科」ということもあり、化学工学に関する実験が多く、そこで膨大な量の計算をすることになるため、提出するレポートも自然と分厚くなってしまい、締め切りに追われる日々が続きました。

―その後は専攻科に進まれていますね。

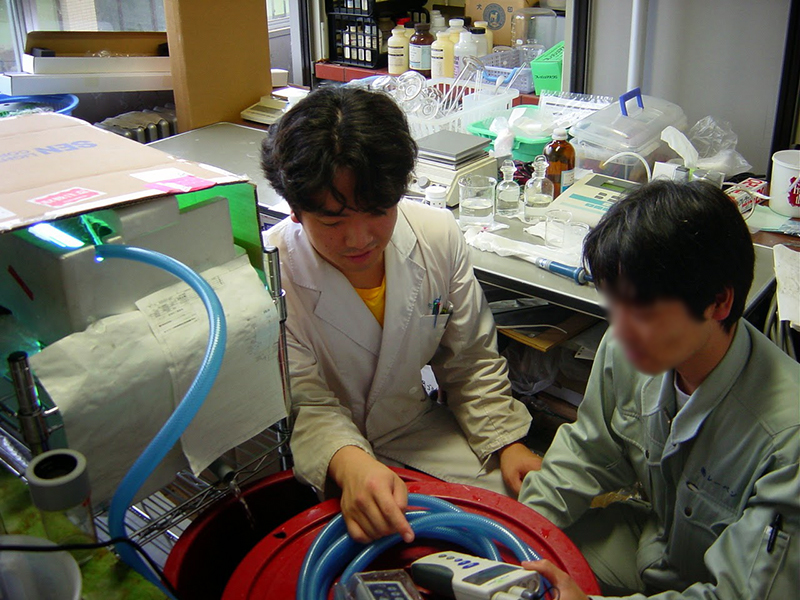

前述した小田嶋先生には、2年生から5年生まで学級担任として指導していただき、学級副委員長として先生をサポートするという関係が続きました。5年次の卒業研究では、今までのつながりで小田嶋先生の研究室に入り、触媒を使って排水中の有害物質を分解・除去するというテーマに取り組んでいました。

当時は「もう少し勉強を続けたい」という積極的な気持ちと、社会に出るタイミングを少し延ばしたいという消極的な思いの両方がありました。ちょうどその頃専攻科が新設され、小田嶋先生が専攻科の主任を務められることとなったため、大学編入ではなく専攻科に進むことを選びました。

進学してからも同じテーマを継続し、最終的には3年半にわたって排水処理に関する研究に取り組みました。その後、大学院への進学を目指しましたが、残念ながらうまくいかず、卒業研究のテーマと関連のある民間企業へ就職することになりました。1年間ほど勤めたのち、国立大学法人や高専の職員を採用するための試験である国立大学法人等職員採用試験に合格したのを機に、転職を決意しました。

―倉敷芸術科学大学の大学院に進学されたきっかけを教えていただけますか。

公務員への転職活動を進める中で、当時は学位授与機構から取得した学士号や高専専攻科の制度への理解が社会に十分に行き渡っておらず、「大卒」として扱われない場面という壁に直面しました。「大卒」が応募条件となっている求人にエントリーできないこともあり、自分が積み重ねてきた努力と社会的な評価との間にギャップを感じたのです。今でもその経験は、トラウマのように心に残っています。

そうした経緯から、「いつか大学院で化学を学び直し、上位の学位を取得したい」という思いが募るようになりました。働きながらでも通える通信制の化学を学べる大学院を探し、出会ったのが倉敷芸術科学大学です。

2年間での修了を目標にしていたものの、仕事との両立は容易ではなく、結果的に3年かかってしまいました。それでも、レポートやスクーリングに一つひとつ丁寧に取り組み、最終的には無事に修了することができました。

高専で働くことで見えた、自分にとっての新しい役割

―その後、高専での勤務を志されるようになった理由を教えてください。

学生時代、実験のサポートをしてくださっていた技術職員の方との出会いが大きかったように思います。その方は5歳ほど年上で、親しみやすく、まるで頼れる先輩のような存在でした。教育支援に携わりながら、ご自身の技術を現場で生かす姿に強く惹かれました。また、教員になるには実績や資格が必要ですが、技術職員であれば採用試験に合格するのみで、キャリアとして現実的だったということもあります。

実際に2008年から福島高専で技術職員として働き始めると、学生と接する機会が多く、これまで学んできた技術を発揮できる場面にも多く恵まれ、仕事への手応えを感じました。福島高専には「コミュニケーション情報学科(現:ビジネスコミュニケーション学科)」という文系学科があり、女子学生の割合が高く、クラスによっては男女比が逆転していることもありました。自分が通っていた高専とはまったく異なる雰囲気で、とても新鮮に映ったことを覚えています。3年生までは制服がある点も、印象的な違いのひとつでした。

ただ、勤務を長く続け、日々の業務に向き合うなかで、「もっと自分にできることがあるのではないか」という思いが芽生えるようになりました。そんな折に釧路高専の教員公募を知り、「ここなら新たなチャレンジができるかもしれない」と思い、応募を決意しました。

―佐藤先生は全国の高専めぐりを趣味としているとお聞きしました。

はい。きっかけは高専カンファレンスへの参加や、他の高専の文化祭に興味を持ったことでした。

高専カンファレンスは、2008年より始まった「高専生とその卒業生によるプレゼン型技術勉強会」で、元々情報系を専門とする参加者が多い中、自身の専門である化学の話題を中心に何度か発表する機会にも恵まれました。異なる分野の視点を共有できる場であることは、自分にとって貴重です。自由で多様な内容を共有できるこの場に、大きな魅力を感じています。

他の高専の文化祭に興味を持ったきっかけは、福島高専の文化祭は1日限りで、比較的落ち着いた雰囲気でしたが、一関高専では2日間の開催で、模擬店やステージ発表があり、まるでお祭りのようなにぎやかさがありました。こうした違いに興味を持ち、「他の高専も見てみたい」という思いが自然と湧き、日程的に都合が合えば、各地で開催される高専の文化祭を見に行っていました。

振り返ってみると、高専時代は「ちょっと変わった場所に来てしまったな」という戸惑いがあり、高専での時間をなかったことにしたいと思った時期もありました。でも、技術職員や教員として働くなかで、高専カンファレンスをはじめとするさまざまなイベントに参加し、教職員や卒業生、学生など、さまざまな立場の人々と出会いました。そうした経験を重ねるうちに、高専という場への関心や親しみが、自然と育っていったのだと思います。

―教育の中で大切にされていることは何ですか?

学生が自分の殻を破り、少しずつ変化していく姿を見守ることに、何よりの喜びを感じます。高専では、入学当初は目立たなかった学生が、数年のうちに驚くほど大きく成長することがあり、その変化の「触媒」になれたらと常に意識しています。

「教える」ことも大事ですが、それ以上に、「どう関わるか」「どんな場を用意できるか」が重要だと思っています。学生が小さな成功体験を積み重ねることで、自然と前向きな気持ちが芽生えていく——そうした瞬間に立ち会えることが、この仕事の一番の魅力だと感じています。

―高専生にメッセージをお願いします。

「井の中の蛙で終わらないでほしい」と強く思います。所属している高専の中にいると安心感があり、外に出る理由が見つけづらいこともあるかもしれません。ただ、それだけでは、社会の中での自分の立ち位置や評価に気づきにくくなってしまいます。

今はロボコンやプロコンだけでなく、さまざまなジャンルで高専生が活躍できる場が広がっています。ぜひ積極的に外の世界に目を向け、自分の可能性に挑戦してみてください。そこには、思いがけない出会いや発見がきっとあるはずです。

また、「理数科目が得意なら高専が向いている」とよく言われますが、私は「得意」と「好き」は別物だと思っています。試験の点数が取れても、それだけでは高専での学びの深さ・難しさに対応しきれなくなるときがいずれ来るでしょう。それよりも、「面白そう」「もっと知りたい」という気持ちがあるかどうかが、困難を乗り越える鍵になるはずです。そうした思いを持った学生は、必ず伸びていけますし、私たち教職員も全力でその背中を押したいと思っています。

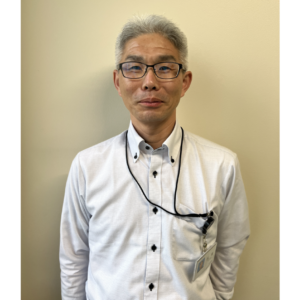

佐藤 潤氏

Jun Sato

- 釧路工業高等専門学校 創造工学科 一般教育部門 准教授

2002年3月 一関工業高等専門学校 物質化学工学科 卒業

2004年3月 一関工業高等専門学校 専攻科 物質化学工学専攻 修了

2004年3月 学士(工学)の学位取得 独立行政法人大学評価・学位授与機構

2008年3月 倉敷芸術科学大学大学院(通信制)産業科学技術研究科 機能物質化学専攻 修了(修士)

2008年4月 福島工業高等専門学校 技術部 技術職員

2016年4月 福島工業高等専門学校 モノづくり教育研究支援センター 技術専門職員

2018年5月 釧路工業高等専門学校 創造工学科 一般教育部門 講師

2023年4月より現職

釧路工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 自ら教え続け、研究し続ける“現役”の校長——立場が変わっても貫く「人づくり」の教育

- 函館工業高等専門学校 校長

清水 一道 氏

- 「学びたい」を原動力に、金融×ITの最前線へ。成長意欲が連鎖するNTTデータフォースでの、高専卒社員2人の姿

- NTTデータフォース株式会社 北海道・東北ビジネス本部 チーフ

小田中 拓馬 氏

NTTデータフォース株式会社 システム開発事業本部 本部長

有田 久幸 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-150x150.jpg)

- 「自分にしかできないこと」を追い求めたから、今がある。デザインで街を元気にする取り組みとは

- 石川工業高等専門学校 建築学科 教授・副校長(地域・国際連携)

道地 慶子 氏

- 世の中で一番強い形は○○!? 12年間に及ぶ国内最難関のトンネル工事に挑む

- 清水建設株式会社 北海道支店 土木部 部長

松尾 勝司 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

-300x300.jpg)