有明高専で30年以上教鞭をとられた後、校長として米子高専・鹿児島高専に赴任と、3つの高専の教育現場を経験してこられた氷室昭三先生。鹿児島高専で校長職3年目を迎える先生が考える高専像を伺いました。

2つの高専で校長職に就任

―以前は米子高専でも校長に就かれていたそうですね。そもそも高専に赴任した経緯は?

もともと校長の異動というのは行っていなかったんですが、4年程前から異動する方針になり、その第1号として選ばれたんです。米子高専で3年校長を務めた後、鹿児島高専に異動しまして、今年で3年目になります。

私は大学卒業後に一度製薬会社に勤め、抗ウイルス剤の開発や、がんの研究に携わっていました。恩師の先生に有明高専に来ないかと誘われたのがきっかけで高専に赴任。それまで高専について存在は少なからず知っていましたが、正直どんなところなのか分からず赴任したので、忙殺されていた会社員時代よりも多少は解放されるかなと思っていたんですが、実際は高専の先生も忙しく過ごされていましたね(笑)。

それから有明高専で30年以上教員生活を送り、2015年から米子高専に校長として赴任しました。

―現在も、校長でありながら研究活動にも積極的に取り組まれていると聞きました。ご研究テーマについて教えてください。

私の専攻は化学で、山口大学を卒業後、熊本大学の大学院に進み、高分子物性の研究をしていました。その後製薬会社に勤めましたが薬学の知識はなく、専門が違うという認識があり苦労したのを覚えています。

有明高専に着任してからは、再び高分子物性の研究にとりかかったんですが、同時に高専の存在意義を考えるようになりました。大学と同じような研究をしていては、高専はミニ大学という位置づけになってしまう。今後少子化が進むなかで、高専の魅力をどう発信し、どう繋げていくかということを、さまざまな先生と相談していったんです。

そうして見出したのが、「高専は基本的に各県に存在する」ということを踏まえ、“地域に根ざした高専をつくっていくことが大事”ということでした。であれば、ノーベル賞をとるような学術的な研究は大学に任せ、高専は現場主義をモットーに、社会に役立つ技術者の育成を目指し、創造性を育むような教育をやっていこうと動き始めたんです。

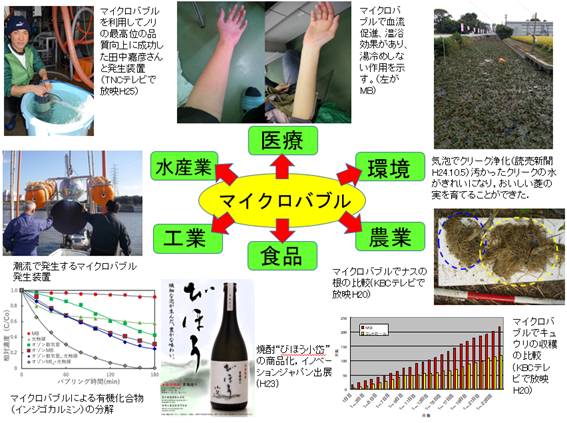

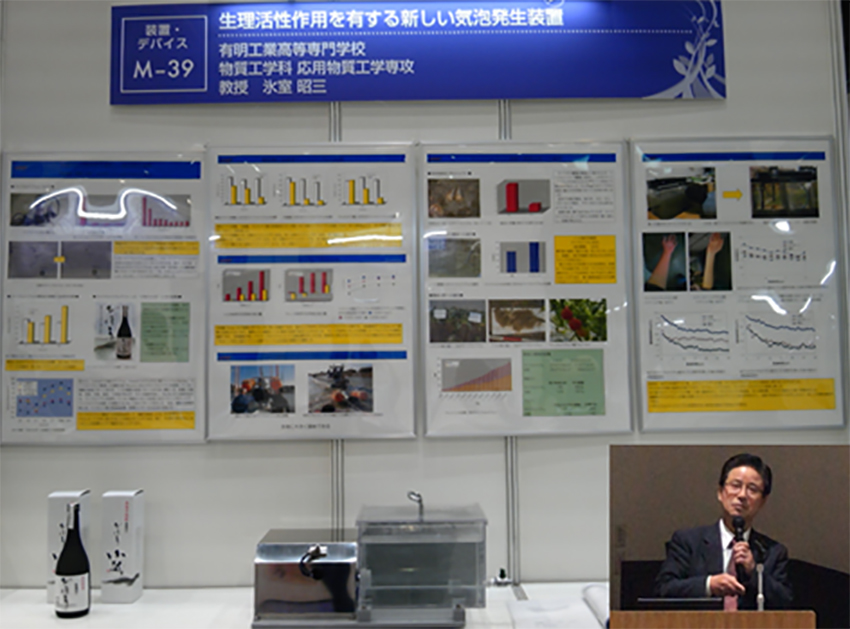

そうした動きのなかで、自身の研究も高分子物性からマイクロバブル研究という、当時まだ誰もやっていなかった気泡の技術開発を展開していくことにシフトしていきました。当時は、徳山高専・宇部高専・神戸高専の赤対秀明先生と私の4人で、マイクロバブルに関する研究を始めるための「水環境技術研究会」というのを立ち上げ、研究を広めていきました。

マイクロバブルの研究は、機械系の方が取り組まれていることが多いのですが、私のような化学的な観点から攻めていくと、またいろいろなことが分かっておもしろいんですよ。

地域に根ざした研究活動に積極的に参画

―マイクロバブルの研究では具体的にどういった取り組みをされてこられたのでしょうか。

マイクロバブルって今ではよく聞くようになり、シャワーヘッドなどあらゆる製品にもなっているんですが、まだまだ20年程と歴史が浅く、分かっていないことも多いんです。

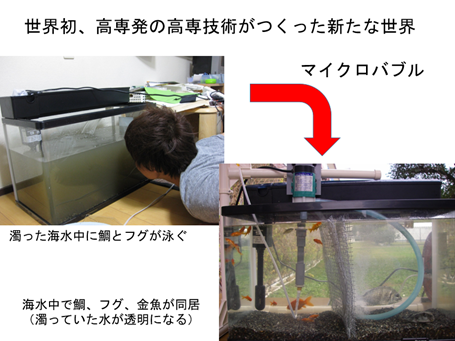

例えばマイクロバブルを発生させた水の中では、海の魚と川の魚を同じ水槽で同居させることができるんですよ。淡水魚と海水魚が一緒に泳いでいる水槽は、2005年の「愛・地球博」でも展示されたんですが、正確に説明することができない謎の一つなんです。

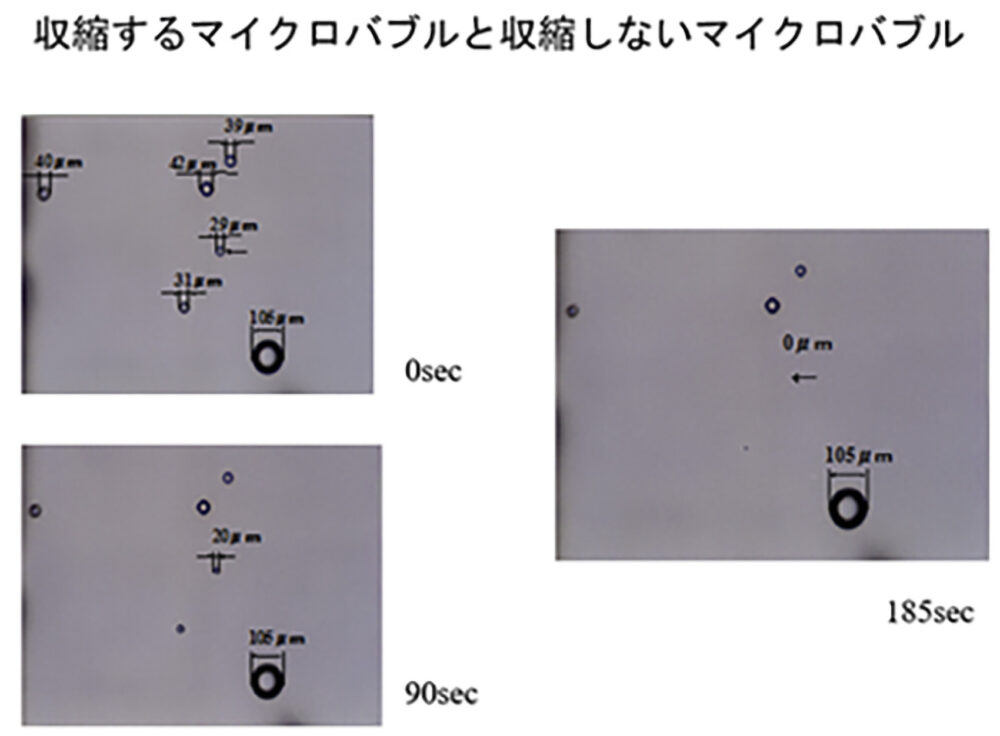

さまざまな実験の結果分かったこともあります。例えば気泡の大きさなんですが、100㎛の大きさの気泡は、時間が経っても大きさに変化は出ないのですが、30㎛程度の小さい気泡になると、時間が経つにつれ気泡がだんだんと収縮していくんです。

(氷室昭三先生: ファインバブルの物理化学特性、化学工学、Vol.71、No.3、pp165-169、2007)

気泡が収縮するとき、意外と高い圧力がかかるので、そうすると気泡のなかの空気中で、窒素と酸素が衝突し、一酸化窒素を生み出しているんじゃないかということを最近の論文にも書かせていただきました。こうした気泡が水の性質を変えるとか、活性化された分子を出のではないかと思ってます。

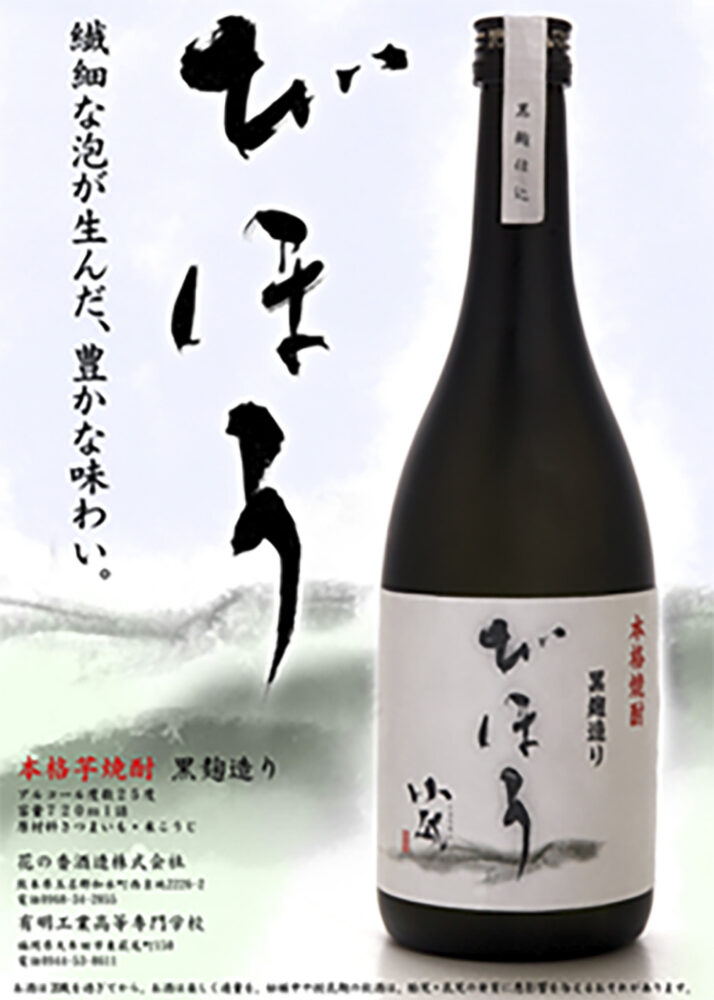

また「荒尾地域再生プロジェクト」の一環で、マイクロバブルを使って育てたサツマイモと酵母で芋焼酎をつくったんですが、マイクロバブルを使っていないものと味覚検査で比較したところ、格段においしいものができたんです。

試飲した女性:いも焼酎は臭いからきらいと言っていたが,あまりのおいしさに湯のみで5度ほどおかわりした

また有明海の海苔の養殖でも、マイクロバブルを発生させて育てたら品質が高くなるなど、地元の農業・漁業とも連携した研究を続けています。

米子高専に在職中、「JIP環境技術研究会」というのを立ち上げました。Jは日本海(=Sea of Japan)、Iは瀬戸内海(=Inland Sea)、Pは太平洋(=Pacific Ocean)を表した、日本海・瀬戸内海・太平洋にまたがる地域の環境問題を解決するための研究グループです。日本海を米子高専、瀬戸内海を神戸高専、太平洋を高知高専が担当するという形で発足し、いまでは和歌山高専や大島商船高専などにも参画していただき、養殖技術の研究などに取り組んでいます。

動機づけの導入教育から、“自ら学ぶ”姿勢を育む

―米子高専で校長として旗を振ってきた取り組みを踏まえ、今後鹿児島高専で取り組んでいきたい教育はありますか。

高専というのは高等教育機関です。日本の高等教育機関というと、大学・大学院・短期大学・高専の4つしかありません。そのなかでも高専は15歳という若い年齢でスタートし、かつ「生徒」ではなく「学生」です。教えを受けるだけじゃなく、自ら学ぶ積極性を養う必要があると思うんです。ですので、学生にどうやって授業を楽しんでもらうかというところが非常に重要かなと思っています。

私が高専に着任した当初、1年生に量子科学を教えていたんですが、正直1年生にはわからない知識ですよね。ですので低学年には、彼らが科学に興味を持つ動機付けのための導入教育をやった方がいいなという思いはありました。

そうした意味では、有明高専も米子高専も一括入学の改組ができたことは良かったと思います。入学当初は専門に分かれず一括で入学し、2年生から各専門のコースに分かれることで、現場に出る、社会に出るためのさまざまな技術や知識が得られる時間を設けられました。

ほかにも米子では、鳥取大学の医学部と連携し、高専から大学の医学部へ編入できる包括協定を結んだ医工連携の取り組みや、女性技術者の支援の取り組み、またリベラルアーツセンターをつくり、教養教育の展開に尽力しました。そのおかげか、入学志望者も増えているんです。

こうした経験や鹿児島高専の現状を鑑みて、実践的学習の強化とか、リベラルアーツの再編強化・開発型の研究力の強化に、分野横断的な能力の育成など、そういう人材育成に力を注いでいきたいと思っています。重要なことは、学生が“教えられる”から、“自ら学ぶ”教育への転換を図りたいということです。

SDGsのなかにも書かれていますが、「幸せすなわち良く生きるということ」を、「ウェルビーイング(well-being)」といいます。学生が幸せすなわち良く生きるために何をなすべきかを考えて実行できるようなポジティブエデュケーションを、これから展開していきたいと思っています。このウェルビーイングを取り入れた教育、幸せを感じるような教育を展開し、教員も学生も幸せを感じるような体制を整えていければと思います。

学生自身がwell-beingを実現・向上するとともに、社会のwell-beingの実現・向上に貢献する。

氷室 昭三氏

Shozo Himuro

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

1980年 熊本大学大学院 理学研究科 修士課程 修了

1980年 持田製薬株式会社 東京研究所 研究員

1983年 有明工業高等専門学校 着任

1994年 同 物質工学科 助教授

2000年 同 教授

2004年度~2007年度 有明工業高等専門学校 教務主事・副校長

2005年 「マイクロバブル技術による新産業創出」技術賞(日本混相流学会)

2007年度~2010年度 日本高専学会 会長

2007年 上級教育士(工学・技術)取得(日本工学教育協会)

2009年 「地域貢献に結び付けた技術者教育」文部科学大臣賞(高専機構)

2012年度~2015年度 有明工業高等専門学校 教務主事・副校長

2015年度~2017年度 米子工業高等専門学校 校長

2015年度~2020年度 ファインバブル学会連合 副理事長

2016年度~現在 JIP環境技術研究会 会長

2019年度~現在 鹿児島工業高等専門学校 校長

2019年度~現在 とっとりマイクロバブル研究会 会長

鹿児島工業高等専門学校の記事

-300x203.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏