NHK松山放送局・コンテンツセンターで働く下平啓太さんは、長野高専の電子情報工学科の卒業生。高専時代には、合唱部の立ち上げやクラスマッチ(体育祭)でのeスポーツ導入など、たくさんの「したいこと」を実現してきました。そんな下平さんが語る、高専の魅力とは。

好きなことを追求したくて高専へ

―なぜ高専に進学されたのでしょうか。

子どものころからパソコンをいじることが好きで、小学校高学年ごろからゲームなどをつくるプログラマーの仕事に興味を持ちはじめました。ExcelやWordなどのソフトを使って学級新聞や生徒会活動の資料をつくっていたので、パソコンは常に身近にありました。

中学に上がり、進路を決め始める時期になると、いろいろと悩みが出てきました。地元では学力に合った高校になんとなく進学する流れだったのですが、「普通の高校に行っておもしろいのか?」「やりたいことを追い求めるなら工業高校のほうがいいかも?」と、進路を決めかねていたのです。

そんな時、たまたま教室に掲示されていた県内高校一覧を見て、高専を見つけました。興味を持ち、調べてみるとすごくおもしろそう。文化祭も見学に行きました。校内に工場があったり、パソコンがたくさん用意されていたりするなかで、幅広い年代の先輩たちが楽しそうに過ごす様子が特に印象的でした。

そして、パソコンについて学べること、就職か進学かを5年間かけて決められること、好きなことをとことん追求できそうだと思ったことが決め手となり、「ここなら楽しめそうだ」と、高専を目指すことにしました。

—高専での授業はいかがでしたか。

1年次からプログラミングの勉強もスタートするなど、難しい内容も多く扱っていた印象です。私はハード系の扱いが苦手で、慣れない部分もあったのですが、高専の良いところは「みんなで戦っている」という実感が持てること。次々と与えられる課題に対して、友人たちで助け合いながらレポートを進めることも多く、連帯感が強まっていきました。

また、卒業研究では点字をなぞると音声で読み上げてくれる装置「ウェアラブル点字リーダ」の開発に取り組みました。伊藤先生の研究室で研究がしたかったから、というシンプルな理由で始めましたが、研究を進めるうちに、「障害のある方の暮らしを、自分たちの技術で少しでも向上させることができれば」という気持ちを抱くようになりました。

.jpg)

当時の研究は今の業務にダイレクトに生かされているのですが、この時は自分の研究が就職後にもつながっていくとは思ってもみませんでしたね。

高専だから得られた「ないものはつくる」精神

―高専時代は、合唱部の設立をはじめ、多方面でご活動されていたそうですね。

入学してからは、先輩からの勧誘で入部を決めたロボコンプロジェクトで活動していました。入るまでロボコンを見たことはなかったのですが、見学に行った際におもしろそうだと感じたんです。ゼロから考えてモノを組み立てていくのはとにかく大変でしたが、この時の経験があったからこそモノづくりの基礎を学べたと思っています。

.jpg)

途中、合唱にも興味があったので、ロボコンプロジェクトの先輩と一緒にメンバーを集めて合唱部を立ち上げました。部の創設以降は、ロボコンプロジェクトよりも合唱部での活動が中心となり、Nコン(NHK全国学校音楽コンクール)に出場するなど精力的に活動していました。その取り組みについて、NHKや地元の新聞社から取材を受けたのも良い思い出です。

このように、したいことを実現できるのが高専の良さだと思います。前例がなく手探り状態のなか、自分たちで練習や事務手続きを進めるなど苦労もありましたが、自分たちの手で道を開いていく面白さを体感できました。

—さらに、アルバイトも始められたとのこと。かなり忙しい学校生活だったのではないでしょうか。

自宅と学校の間にあるコンビニでアルバイトをしていました。確かに忙しかったのですが、何よりしたいことがたくさんあるタイプだったんですよ(笑) さらに、クラスマッチ(体育祭)の種目にeスポーツ導入を働きかけ、実施までこぎつけました。当時はeスポーツが知られ始めたばかりだったので、「学校でゲームなんて」という声もありましたが、先生方と地道に交渉を続け、実施までたどり着いたときの喜びは大きかったですね。

もとは、クラスマッチに参加しない学生が多かったので、その状況を克服しようと考えたのがきっかけでした。運動が苦手な学生でも、学年の上下に関係なく楽しめる競技はないかと考えた結果、eスポーツがいいなと。結果、下級生が上級生に勝ったゲームもあり、会場は大盛り上がり。地元メディアからも取材を受け、反対派だった先生方もいつの間にか味方になっていました。

そのほか、「高専合唱カンファレンス」というイベントを主催・運営した経験もあります。SNSのアカウントを通じて他校の合唱部に声掛けしたり、HPで情報をリサーチして直接問い合わせたり。結果、全国6~7校の高専合唱部が長野に集まってくださり、とても良い経験になりました。

—卒業後の進路はどのように決められたのでしょうか。

進学か就職か、実は最後まで悩んでいました。でも、心のどこかで「大学生になりたくない」——つまり「『高専卒』でいたい」という気持ちがあったのを覚えています。「高専卒」の人生を送る人は全国でもそう多くないので、その希少さを生かしたいと思っていたんです。いろいろと悩んだ末、専攻科に進んで7年間高専にいるよりも、早い段階から新しいステージに挑戦したいと思い、就職の道を選びました。

NHKを志望したのは、過去に取材を受けたことがあるなど、それまでの人生で折に触れてNHKとの縁を感じたからです。それ以外の企業はまったく試験を受けず、NHK一本でした。

高専時代の視点・知識を生かして

―現在の業務内容について教えてください。

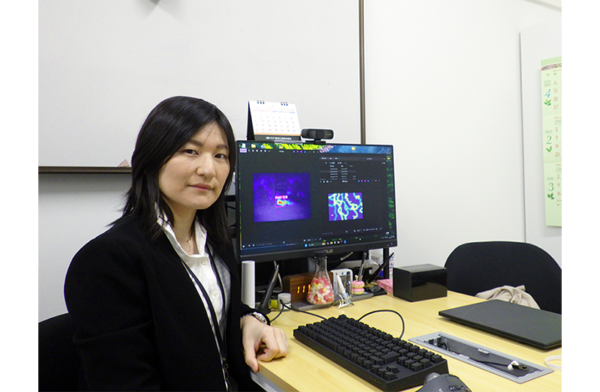

愛媛県の松山放送局に配属となり、番組送出やニュース送出、設備の保守などのほか、技術開発に携わることもあります。

高専では情報系の学科に在籍していたものの、実はプログラミングはそこまで得意ではなく……。就職後に再びプログラミングをすることはないかなと思っていましたが、社会人1年目からその機会が訪れて驚きました。最低限のプログラミングスキルを持っているということは、高専卒の強みなのかもしれないと感じましたね。

また、視覚障害者の方に向けた「ニュース速報の読み上げを行う装置」の開発をしたいと上司に相談したのをきっかけに、現在も開発に携わっています。高専での研究を通して、障害のある方の視点を得られたのが大きかったです。高専で叩き込まれた「ないものはつくる」という精神が、自分を突き動かす原動力となりました。

私が仕事を続けるモチベーションの根幹には、「自分の仕事を通じて、少しでも多くの人にNHKを好きになってほしい」という思いがあります。それが現在の目標となり、また、障害者の方や海外の方などさまざまなバックグラウンドのある人と交流し、見聞を広げたいという考えにつながっています。

―最後に、高専生へのメッセージをお願いします。

高専はいろんな意味で自由な学校なので、新しいことをはじめるチャンスがいくらでもあります。何かアイデアを持っている人は積極的に“リアルで”声を上げて、自分からどんどんやってみましょう。自分にとっての面白い高専生活は、自分の手でつくるしかない。心からそう思います。

また、NHKでは毎年採用を行っており、多くの高専卒業生が「メディアエンジニア」という技術系職種を中心に活躍しています。興味があれば、将来の就職先の選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。

下平 啓太氏

Keita Shimodaira

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

2020年3月 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

2020年4月 NHK 入局

長野工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏