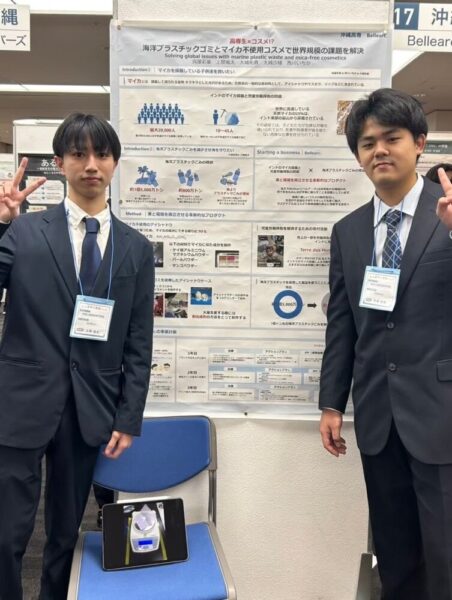

国立高専機構と月刊高専が主催で2025年2月開催した「第2回高専起業家サミット」のソーシャルドクター部門で、沖縄高専のチーム「Bellearc」が最優秀賞を受賞しました。

BellearcはBelle(美しい)とArc(架け橋)を組み合わせた言葉で、環境に優しいコスメ開発を通じて持続可能な未来をつくることを目指しています。そのビジネスプランについて、Bellearcの代表である生物資源工学科3年生の呉屋彩葉(ごや いろは)さん(サムネイル写真中央)にお話を伺いました。

※第2回高専起業家サミットのレポート記事もコチラで公開しています。

「海洋プラスチックゴミ」と「天然マイカ」の課題

―Bellearcのビジネスプラン「サステナブルビューティー:未来をつなぐ、海と子供たちにやさしいコスメ」について教えてください。

私たちのビジネスプランは、天然マイカ(雲母)を使用していないアイシャドウを、海洋プラスチックゴミでできたケースに入れて販売するものです。

このビジネスプランの特徴としては、「海洋プラスチックゴミ」と「天然マイカ採掘による児童労働搾取」という2つの社会課題を同時に解決する点が挙げられます。

現在、世界の海には約1億5000万トンもの膨大なプラスチックゴミが存在し、年間800万トンもの新たなプラスチックゴミが海洋に流入しているという報告があります。沖縄も例外ではなく、砂浜にプラスチックがよく落ちているんですよ。

また、天然マイカは多くの化粧品で光沢感を出すために使われている原料ですが、東インドなどに住んでいる本来教育を受けるべき子どもたちが、暗くて小さい洞窟の中というとても危険な環境下でそれを採掘しているという現実があります。インドでは最大2万人の子どもたちが天然マイカの採掘に従事しており、毎月10〜45人が死亡しているのです。

―この2つの社会課題を知ったきっかけは何ですか。

海洋プラスチックゴミの課題を知ったのは、2年前に参加したワークショップです。プラスチックを使ってキーホルダーをつくる内容だったのですが、実際につくる前に、海洋プラスチックゴミが社会課題になっていることを教えていただく時間がありました。そのときに「キーホルダーだけでなく、いろいろな場面で海洋プラスチックゴミを使えるのでは」と思ったんです。

天然マイカの課題は、たまたま見ていたテレビのニュースで知りました。もともと化粧品メーカーに興味があった私は、「天然マイカを使わないで化粧品をつくったら安全に使えるし、なおかつ規模を大きくしたら、社会課題も解決するのでは」と思いました。

そのときに海洋プラスチックゴミの問題も思い出しまして、「これでケースをつくれるんじゃないか」と、2つを組み合わせることにしたのです。

―なぜ多くの化粧品メーカーは天然マイカを使用しているのでしょうか。

東インドで採掘した天然マイカは中国を経由して日本に安い値段で輸入されており、そこが一番の利点になっています。また、流通網がかなり複雑になっていて、マイカが天然のものかどうかが判別しにくくなっていることも挙げられます。

ただ最近は、イギリス発の化粧品メーカー「LUSH」に代表されるように、天然マイカを使用しないよう、合成マイカをつくっている企業も増えてきているんです。つまり競合がいることになりますが、私たちの特徴は「新しい合成マイカをつくりつつ、海洋プラスチックゴミの課題も同時に解決する」という点において新しいと言えます。

試行錯誤のプロトタイプ制作

―チームのメンバーはどのように集めたのですか。

最初は同級生の友人と2人で始めました。生物資源工学科で主に化粧品のことを学んでいた私がアイシャドウを、機械システム工学科の友人がケースを担当しましたね。

ただ、2人だと作業が追い付かなかったので、同級生をさらに2人呼びつつ、友人の妹を1人加えて、現在の5人体制になりました。

―コスメケースとアイシャドウの開発は、どのように進めましたか。

ケースについては、初めは射出成形(材料を熱で溶かし、金型に注入して成形する方法)を検討しましたが、金型の費用が高くて学生では手を出せなかったので、授業でも使っている3Dプリンタを活用することにしました。海洋プラスチックゴミであるペットボトルを螺旋状に切って、熱を加えてフィラメントにし、それを用いて3Dプリンタで形をつくるアイデアです。

しかし、温度によってフィラメントの形がいびつになったり、中に気泡が入ったりして、初めは上手くつくれませんでした。そこで、温度を変えたり、フィラメントを巻き取る速さを変えたりすることで解決していきました。

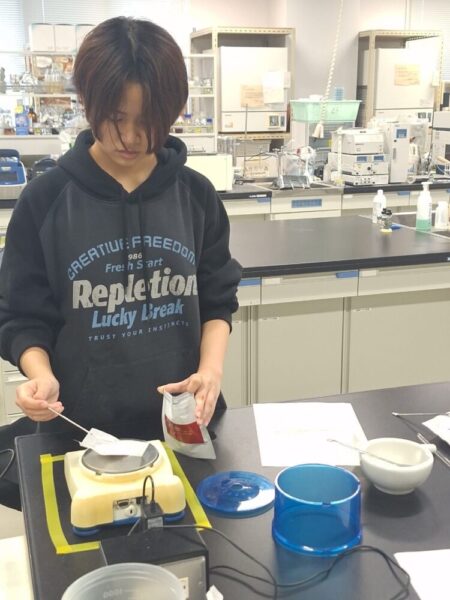

アイシャドウの方は、まずネットでアイシャドウや天然マイカの成分などを調べました。そして、薬剤を組み合わせることでできた天然マイカに近い成分を用いてアイシャドウを試作しましたが、サラサラで色がつかないといった課題が発生。材料であるホホバオイルの量を調整して試作を何度も行い、適切なアイシャドウにしていきました。

―アイシャドウは肌に使うものですが、人体への安全性はどのように確保するのですか。

まだその段階には入れていませんが、今後開発していく中で、沖縄県にある化粧品メーカーに依頼して試作品をつくっていただく予定です。私たちだけでは製造において法律的な問題をクリアすることは難しいので、企業さまに委託させていただいた方が良いと判断しています。

―現状考えているビジネスモデルについても教えてください。

インスタグラムやXなどのSNSを活用して宣伝しながら、ネット販売を行おうと考えています。1個800円のアイシャドウを1年間で1,000個販売することを目標にし、88万円の利益を出す計画です。売上の一部はインドの児童労働問題を支援するスイスの団体「Terre des Hommes Netherlands」に寄付し、児童労働搾取の減少に寄与していきたいと思っています。

また、有料のネット会員制度をつくり、会員登録いただいた方には化粧品のサンプルを毎月送るほか、アプリで自分に似合う化粧品を探せるシステムを提供したいと考えています。自分の顔を画面上に映して化粧品を試すことができる機能や、自分におすすめの化粧品を提案してくれる機能、化粧方法の提供、化粧悩みの相談などを検討しています。

さらに、別プロジェクトではありますが、海洋プラスチックゴミで櫛などのアメニティを沖縄の有名ホテルと連携してつくろうとしていまして、そのアメニティのパッケージにBellearcやアイシャドウのPRを入れようと思っているんです。これにより、全国への知名度を広げる計画です。

―第2回高専起業家サミット以降、何か進捗はありましたか。

3Dプリンタを用いてのケースづくりを少し変えようとしています。今まではペットボトルからフィラメントをつくり、それを用いて3Dプリンタで成形していましたが、ペットボトルをフィラメントにせずそのまま3Dプリンタにセットできる方が効率的だと考え、その開発を進めているところです。

話すことで、自分の気持ちを高める

―第2回高専起業家サミットに出場された感想を教えてください。

高専起業家サミットは私にとって初めてのコンテストで、最終的にソーシャルドクター部門で最優秀賞を受賞できたのは本当に予想外でした。ピッチの順番を待っている間も、ポスター発表でチームメンバーが頑張っている姿を見て、「自分も頑張らないと足を引っ張ってしまう」と思い、自信を持って発表しました。

ピッチの質疑応答では、想定質問を念入りに考えて回答を用意していたので、そこまで緊張することなく受け答えできたと思います。

また、前日に行われた交流会では企業の方や他高専の学生とお話ししました。特に東京高専の5年生の方が印象に残っていまして、コンテストに何度も出場されているからだと思いますが、コミュニケーションの進め方がすごかったです。「自分も学年が上がるにつれて、人に話しかける力を高めていきたい」と思いました。

―このビジネスアイデアを進める中で楽しかったこと/苦労したことは何ですか。

私は直感でアイデア出しや企画をするのが好きなので、資料やポスターを作成したり、いろいろな場所にヒアリングに行ったりしたことが楽しかったです。

しかし、アイデアを出すのは得意ですが、技術面はメンバーに比べて劣るので、開発中に生まれた課題の改善策を考えることには苦労しました。実は、高専起業家サミットに参加した2週間後に「社会実装教育フォーラム」というコンテストにも参加し、先ほどのアメニティ開発に関する内容で発表をしたのですが、アイデアの視点については良い反応をいただいたものの、技術面の不足を指摘されたんです。

チームメンバーには論理的に意見を出してくれる人がいるので、アドバイスをたくさんもらっている状況です。今後の高専生活で向上させたいと思います。

―今後1年間の目標を教えてください。

ケースに関しては、先ほどの3Dプリンタでの成形方法をできるだけ完成に近づけて、起業家サミットの賞金で特許を取りたいと思っています。アイシャドウの方は、半年以内に化粧品メーカーに依頼して試作品をつくることが目標です。

ホテルとの連携については、今年の夏頃から一緒に事業を始めて、ホテルに泊まるお客様に体験型のワークショップもできたらと考えています。

―これまでの経験を踏まえて、起業を考えている現役の高専生へアドバイスを送るとしたら、どのようなことを伝えたいですか。

何事も心配するよりも行動することの方が大切です。そして、周りの人に自分がやりたいことを話せば「やらないといけない」という気持ちになるので、話すことで行動を促すと良いと思います。

私は今回のアイデアを周りの人に言う前に、先生に話しました。当時は高専に入学したばかりの頃で、自分のアイデアを言うのが恥ずかしいタイプだったのですが、先生が「いいアイデアだと思う」と褒めてくださり、そこからコンテストを薦めてもらうなどサポートいただきました。先生にアイデアを話したことは、本当に大きかったと思います。

◇

<お知らせ>

【第3回 高専起業家サミット】(主催:国立高専機構、月刊高専)の開催が決定しました。

現在プレエントリーを受付中です(2025年9月11日(木)まで)。

募集要項などの詳細はHPをご覧ください。

https://startup.gekkan-kosen.com/

沖縄工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏