高専では情報工学、大学・大学院では物理学と、2つの分野で研鑽を積んだ長野高専の伊藤祥一先生。現在は視覚障害者支援のための技術開発を行う一方で、高専機構CSIRTのメンバーとして全国の高専における情報セキュリティ管理にも携わっています。そのユニークなキャリアや現在のお取組についてお話を伺いました。

ゲームを「遊ぶ」より「つくる」方が楽しかった子供時代

―幼少期からロボットや科学が好きだったと伺いました。どのような子どもでしたか?

もともと漫画のロボットやメカメカしいもの、科学の世界に強く惹かれていました。『手で作ろう』という本を読み、紙コップや輪ゴムなどを使った工作にも熱中し、手を動かしてものをつくることが好きでした。

小学3年生のときには、いとこの家で初めてパソコン「MZ-80B」を見て、「かっこいい!」と衝撃を受けました。障害物を避けるゲームを遊ばせてもらい、それがまた面白かったんです。

すぐにパソコンに興味を持ち、近所の電気屋で値下げされていたパソコン「MSX」を父に頼んで買ってもらいました。最初はゲームを遊ぶだけでしたが、お小遣いではゲームソフトを頻繁に買えないため、雑誌に載っていたプログラムを打ち込み自分でゲームをつくるようになりました。雑誌のプログラムを写経するうちに技術を覚えていき、自分なりに改造する楽しさに目覚め、次第にゲームをするよりもプログラムをつくる方が面白くなっていったのを覚えています。

―プログラミング好きが高じて高専に入学されたのでしょうか。

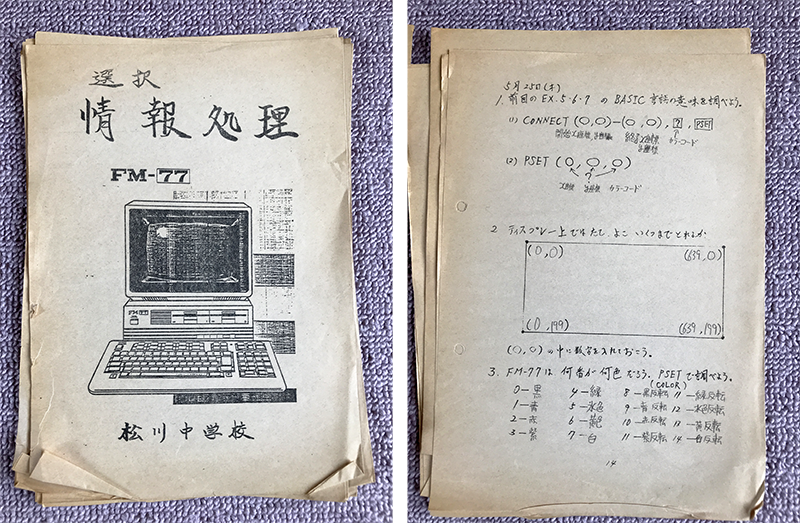

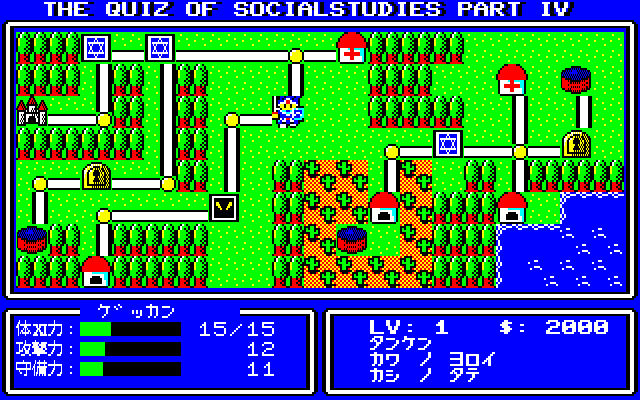

はい。高専の存在を教えてくれたのは、中学校の社会科の先生です。小・中学校では、パソコン室に40台ものパソコンが配置され、富士通の「FM-77」で友達とゲームをつくって遊ぶようになりました。そのうち、先生に頼まれてクラスで使うクイズゲームをつくるようになります。最初は「日本の首都は?」といった問題を出すだけのゲームでしたが、最終的には敵がクイズを出し、正解しないと倒せないRPGのようなゲームに進化しました。

そうして中学2年生のときに、先生から「来年度、長野高専に電子情報工学科が新設されるから、そこに行きなさい」と勧められたんです。高専の電子情報工学科は自分に合っていそうだと魅力を感じて、1990年に2期生として入学しました。

入学すると、県内外から多くの学生が集まっていて、コンピューター好きな仲間もいました。黙々とプログラムをつくっていても怪しまれることなく、むしろすごいねと評価される環境は、とても心地よかったです。

―高専卒業後は新潟大学に編入し、電子情報工学ではなく物理学を専攻されています。

実は、プログラミングが単純作業に思えて、飽きてしまった時期があったんです。さらに、映画の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を観て、SFの世界やデロリアンのカッコ良さにすっかり魅了されてしまいました。この映画は100回以上観ましたし、ドクに憧れ、彼の真似をして腕時計を両手につけていた時期もありました(笑)。

映画の影響から物理学をもっと知りたいと思うようになり、ちょうど学校の物理の授業も面白く感じていたので、大学では工学部ではなく理学部に編入します。しかし、編入直後は非常に苦労しました。黒板に書かれた数学の記号すらわからず、「やばいな」と。高専で学んできたことと、大学の物理学の違いに大いに戸惑いました。

当時のカリキュラムは編入生の存在に配慮されたものではなく、大学1年生から毎日物理や数学を学んでいる人との間には歴然の差があったように思います。ただ、「入ったからにはやるしかない」と覚悟を決め、物理の勉強を続け、そのまま大学院に進学し、素粒子論の分野で学位を取得しました。実は、研究では計算にスパコンを大規模に使ったので、プログラミングをはじめ高専で培った知識が物理の分野でもとても役立ちました。

―その間、1年間の浪人生活も経験されたそうですね。どのような期間でしたか。

大学院進学前に1年間宅浪をしています。新潟大学の大学院ではなく他の大学院にチャレンジしましたが、結果は惨敗で浪人を決めました。ただ、この1年間は非常に身になった期間だと感じています。浪人時代は勉強だけでなく、大学時代からのアルバイトも続け、時間配分や管理の方法を学べた期間でした。

アルバイトでは、大学内の他学科の先生が進められていた維管束植物版レッドデータブックの作成を手伝っていました。全国の調査員から寄せられるデータを入力し、5年後10年後などの特定の日時における絶滅確率を計算する作業です。

作業中にふと「任意の日時でも確率を求められるのでは」とひらめき、一晩で理論を一般化してプログラムを作成し、先生に結果をお見せしたところ採用していただけました。今までの数学とプログラミングの技術が活かされたと感じた瞬間でしたね。

研究を続けるために高専へ。支援技術開発にかける思い

―高専教員の道を選んだ理由を教えてください。

大学院時代は研究者の道を志していましたが、途中で自分の限界を感じるようになりました。学会や研究会では周囲に優秀な方ばかりいて、学問自体は楽しいものの「この中でやっていけるのか」と不安になり、進路選択を先延ばしにしていたんです。

そんなとき、研究室の先輩である奈良高専の榊原和彦先生が「伊藤くん、就職先どうするの? 高専とかどう?」と声をかけてくださいました。それまでは自分が学校の先生になるなんて考えてもいませんでしたが、教えること自体は苦ではなく、むしろ工夫して伝えることが楽しい。加えて高専教員であれば研究も続けられる。母校の長野高専でちょうど電子情報工学科で公募があることがわかったので応募し、採用していただけて今に至ります。

―現在は視覚障害者を支援する技術の研究に力を入れていらっしゃるそうですね。研究内容を教えてください。

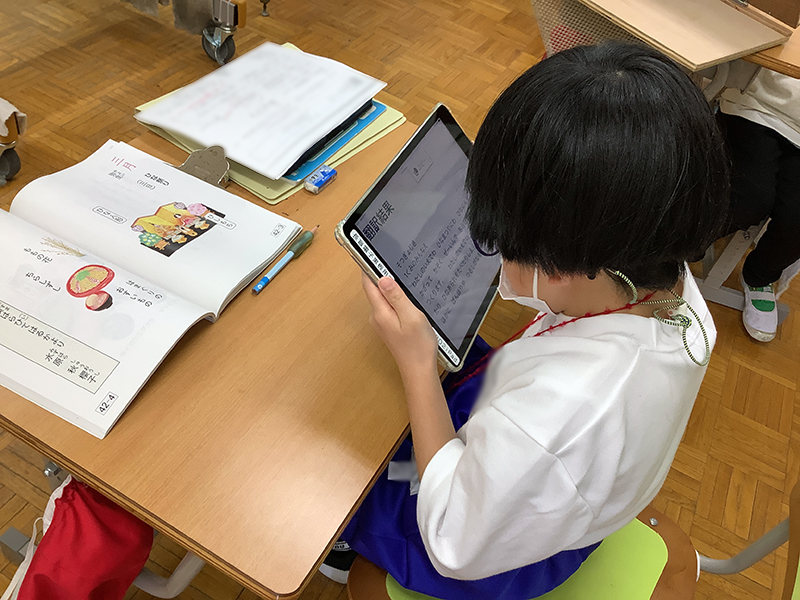

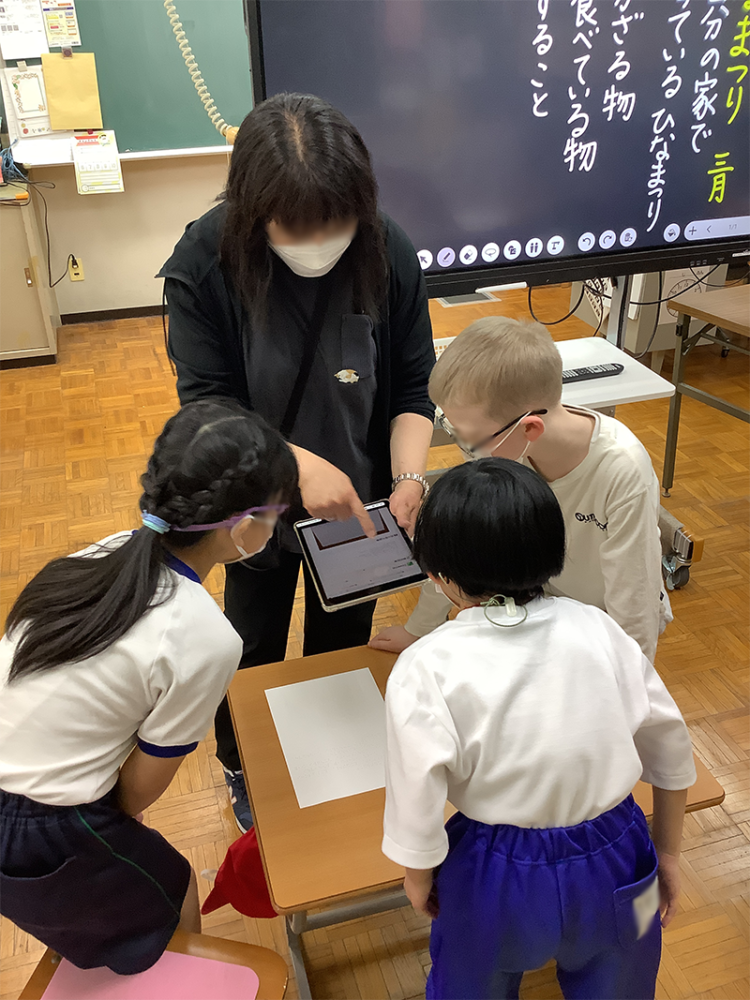

視覚障害のある方をサポートするためのデバイス開発に取り組み、現在は主に2つのプロジェクトがあります。1つ目が「点字墨字変換システムCesarine(せざりーぬ)」です。これはタブレットやスマホのカメラで撮影した点字を読み取り、日本語に変換するシステムです。盲学校の先生をしている高専の元教え子からのリクエストで開発に至りました。

盲学校の先生でも点字が読めない人は多く、生徒が点字で書いた日記や宿題を持ってきたときには、一度持ち帰って対応せざるを得ないという状況があったようです。そこで、持ち帰ることなく、その場で双方向のコミュニケーションが取れるようにと開発しました。

実は、点字の検出技術自体は以前から研究していたのですが、点字はさまざまな媒体に印刷されており、背景色や光の当たり方も異なるため、画像からは読み取りが難しいという課題があって数年間足踏みしていたところだったのです。そこで今回は1から自作するのではなく、読み取り技術に関しては既存のオープンソースの技術を活用する方針に変更しました。

金曜日に教え子からリクエストがあってから、土日の2日間でいくつかのオープンソースのプログラムを試し、webのインターフェースをつくり、月曜日には試作版を校内で公開しました。今では盲学校の先生や生徒さんをはじめ、さまざまなシーンで活用されています。

もう1つのプロジェクトが、指に装着して使う「ウェアラブル点字リーダ」の研究開発です。これは指先に圧力センサーを取り付け、点字をなぞるとリアルタイムで音声に変換する装置を目指したもので、まだ開発途中です。

私たちは誰しも、突然視力を失う可能性があります。しかし、大人になってから点字を習得するのは非常に困難で、そのために社会との接点を失ってしまいがちであると言われています。こうした問題を解決するため、大人になってから視力を失った人でも簡単に点字を読み取れるようにと開発を始めました。まだ課題はありますが、10年近く取り組む中で少しずつ実用化に近づいています。

―支援技術開発で大切にしていることを教えてください。

やはり「現場の声を聞くこと」です。研究者が机上で「便利だろう」と想定してつくっても、実際に現場に持ち込むと「全然使えない」と言われることは珍しくありません。

学会や研究会では研究者が試作品や技術を発表する場面をよく見ますが、実際に現場に持ち込まれる技術の多くは開発途中で終わってしまうケースが多いのが現実です。その度に対象となるユーザーの方々は「またダメだった」と落胆し、期待すらしなくなってしまうと現場の先生から聞いたことがあります。これは非常に残念なことだと思います。自分たちがただの実験台のように扱われていると感じてしまうかもしれません。

だからこそ、最後まで責任を持つべきだと思います。現場のニーズをしっかりと把握し、実際に使える形にするまで途中で投げ出さない。支援技術の開発には、最初から最後まで伴走する姿勢が欠かせないと感じます。

国立高専全51校の情報セキュリティを支える「CSIRT」で活躍

―伊藤先生は高専機構の情報セキュリティ面でも活動されています。どのような役割を担っているのですか。

全国の国立高専51校55キャンパスを統括する高等機構には「高専機構CSIRT(シーサート)」という組織があり、私はその責任者を務めています。各高専で発生する情報セキュリティインシデントへの対応や、情報セキュリティ啓発活動を担う組織です。具体的には、校内ネットワークの安全対策や、教職員向けの情報セキュリティ研修、各校の情報セキュリティ監査などを行っています。

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化しており、機微な個人情報を大量に扱う教育機関も無関係ではいられません。セキュリティの強化は利便性の低下につながる側面もあり、そこに大きなジレンマを感じることもありますが、ネットワークが安全に当たり前のように使える環境を維持することは、「いい学生を輩出する」という高専の使命にとっては極めて重要なことと考えています。

こうした高専機構での仕事と研究・教育の両立は忙しい面もありますが、多くの教職員や学生が動く高専で、幅広い役割を担えることは非常にやりがいを感じています。

―高専生への教育で心掛けていることを教えてください。

私の講義は「ちょっと難しめ・ちょっと速め」に設定しています。何か課題を与えたときに、脊髄反射で答えが浮かぶものでは成長につながりません。少し考えて、少し頑張らなければ届かないレベルの課題を毎回設定し、小さな成長をコツコツと積み上げていく中で大きく成長できるようにしています。

また、自分自身ぶれずに大切にしているのは「時間を守ること」です。これは、高専でプロコンに出場した経験から学んだことでもあります。プロコンではチームで協力しながら開発を進めますが、10月の本選という締切が決まっており、ペース配分を考えないとチーム全体に迷惑をかけてしまいます。この経験を通じて、時間管理の大切さを痛感しました。

どれだけ能力が高くても、締切を守らない人は信用されません。高専では5年間、ある種閉じた環境の中で過ごすため、締切に対する感覚が甘くなりがちです。学生には、締切から逆算して行動すること、トラブルが起こる可能性を考慮して余裕を持ったスケジュールを組むことの大切さを伝えています。

―最後に、高専生や高専を目指す中学生へのメッセージをお願いします。

高専生に対しては、熱中できることを見つけて打ち込んでほしいと思います。高専には充実した設備があり、技術で困ったらサポートしてくれる博士号を持つ先生たちがいます。大学受験がない分、じっくり学べる時間もある。この環境を活かして、存分に好きなことに取り組み、技術を磨いてください。そして将来、他人のためにその能力を発揮してもらえるとうれしいです。そのためにはたくさんの本を読み、勉強を重ねて、知識を広げていってください。

中学生に対しては、理工系や科学が好きな人にとって、高専は絶好の環境であると伝えたいです。普通の学校では「そんなことして何になるの?」と言われてしまうようなことでも、熱中する人は高専では「すごいね」と評価されます。

私も子供の頃、ゲームをつくっていると「またゲームばかりして」と言われることがありましたが、高専では「すごいね」と認めてもらえました。そんな環境で、自分の興味を追求し、技術を磨くのはとても楽しいことです。それが社会の役に立つならそれはことさらに素晴らしいことです。高専に興味があるなら、ぜひ挑戦してみてください。

伊藤 祥一氏

Shoichi Ito

- 長野工業高等専門学校 工学科 情報エレクトロニクス系 教授

1995年3月 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

1997年3月 新潟大学 理学部 物理学科 卒業

2000年3月 金沢大学大学院 自然科学研究科 博士前期課程 数物科学専攻 修了

2003年3月 金沢大学大学院 自然科学研究科 博士後期課程 物質構造科学専攻 修了

2003年4月 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 助手

2022年4月より現職

2022年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 事務局 情報参事(併任)

2023年4月 同 情報戦略推進本部 情報セキュリティ部門長

2023年4月 同 事務局「高専機構CSIRT」責任者 兼 最高情報セキュリティ副責任者(副CISO) 兼 最高情報セキュリティアドバイザー

長野工業高等専門学校の記事

-600x451.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏