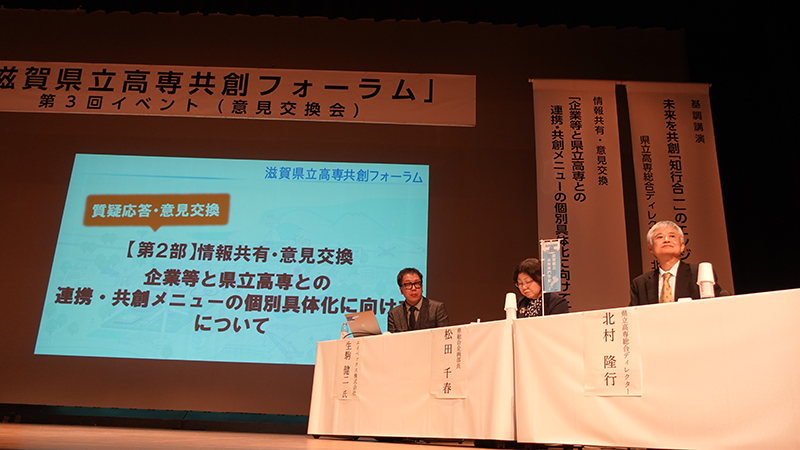

2025年2月13日、滋賀県立高専の開校予定地である野洲市の野洲文化小劇場で「滋賀県立高専共創フォーラム」の第3回イベント(意見交換会)が開催されました。

今回のイベントは二部構成で行われ、第一部は昨年9月に初代校長予定者に内定した北村隆行県立高専総合ディレクターによる基調講演、第二部は「企業等と県立高専との連携・共創メニューの個別具体化に向けて」をテーマに、事務局による取組状況の報告や他高専での企業との連携事例紹介、また企業関係者や高専関係者等を含む参加者との意見交換会が展開されました。本レポートでは、当日の概要を中心にご紹介いたします。

「滋賀県立高専共創フォーラム」これまでのイベントレポート

第1回 創立記念講演&トークセッションイベント

第2回 「STEAM」「ダイバーシティ」をキーワードとした基調講演およびトークセッション 前編/後編

滋賀県から世界規模で活躍する人材を

開会

まずは司会から開会が告げられたのち、岸本織江滋賀県副知事、櫻本直樹野洲市長、独立行政法人国立高等専門学校機構谷口理事長からの挨拶がありました。

初めに登壇された岸本滋賀県副知事は、滋賀県立高専について、2026年10月の設置認可申請、そして2028年4月の開校予定を示しつつ、「これから残り3年ほどの短い期間で、キャンパス整備・カリキュラム編成・教員確保などを急ピッチで進めなければならない」と述べ、今回のイベントに参加・協力いただいている関係各所への謝辞、そして引き続き全国に誇る県立高専づくりに全力を尽くしていく決意を述べられました。

.jpg)

次に登壇された県立高専の開校予定地である野洲市の櫻本市長は、高専の設置が地域に大きなイノベーションをもたらすと期待しており、世界規模で活躍する技術者・人材がこの野洲市から生まれるよう、市としても積極的に連携を図りたい旨を表明されました。

続いて、独立行政法人国立高等専門学校機構の谷口理事長が登壇され、これまで高専という学校が国内外で果たしてきた役割や価値についてお話しされました。特に、少子高齢化が進む今日において「社会のお医者さん(ソーシャルドクター)」として活躍する高専卒業生の重要性や、アジアを中心とした海外で「KOSEN」という通称で高い評価を得ていることを取り上げ、今後の滋賀県立高専が日本のみならず世界でも活躍できる教育機関となるよう、エールを送られました。

初代校長予定者北村氏によって語られた「知行合一」を軸とする設置構想

第一部・基調講演

第一部の基調講演では、昨年9月に滋賀県立高専の初代校長予定者に内定された、北村隆行県立高専総合ディレクターが登壇されました。

※滋賀県立高専開校へ向けた想いをお伺いした北村先生への取材記事はコチラ

北村県立高専総合ディレクターは、機械工学分野の研究や大学教育に長年携わってきた経験を基に、陽明学の言葉を用いて「知行合一」の教育観を軸にした県立高専での学びについてのビジョンを語られました。

北村県立高専総合ディレクターのメッセージは「座学による知識(知)」と「行動による実践(行)」のバランスのとれた学びをもって、その後の長い技術者人生を支える地力を養成するというものです。これを実現するために、周辺企業・研究所・大学・行政など、滋賀県に存在する多様な主体との連携・共創が不可欠だと強調されました。

また、開校に向けた設置準備の進捗として、キャンパス設計のイメージビデオが初公開され、学生同士はもちろん、教員・企業・地域も交わる「学びの空間」づくりの構想が説明されました。「現代性」をキーワードに、校舎内のアゴラ(共用スペース)や食堂・図書館のレイアウトなどを工夫し、学生が気軽に交流しながら学べる場を用意するようです。

同時に、教員採用についても進展が報告されました。機械系、電気電子系、情報技術系、建設系の4コースと一般科目のそれぞれコアとなる教員が決まりつつある状況にあるとのことです。最終的には50名以上の教員が必要になる見通しで、女性教員や幅広い年代の教員の確保が課題であるとも述べられました。認可申請までの限られた期間で教員を揃えるため、今後さらに本格的な採用活動を展開していくとのことです。

北村県立高専総合ディレクターは最後に、「今年の春から中学生になる子どもたちが県立高専の1期生です」と述べ、小学生を対象に行った出前授業や体験イベントの様子を紹介しました。そこでは親子共々非常に熱心にイベントに参加していたといい、次のように締めくくりました。

滋賀県がよい環境である理由の一つは、ここで働いている方の多くがエンジニアであることです。お父さんやお母さん、親戚にもエンジニアがたくさんいます。だからこそ、みんなこんなに熱心なんです。この地で多くの優れたエンジニアを育てる学校にしたいと思いますので、どうか皆様、今後もご協力のほどよろしくお願いいたします。

事例紹介と意見交換によって膨らんだ県立高専と企業との連携・共創イメージ

第二部・情報共有・意見交換

第二部の「情報共有・意見交換」では、日刊工業新聞社総合企画部長の篠瀬祥子氏が進行役を務められました。ここでは2028年4月の開校に向けて、高専と企業との連携イメージをより膨らませ、そこへ向けたスケジュール感を共有することが目的です。

まずは滋賀県総合企画部長の松田千春氏から、県立高専と企業との連携・共創の具体化に向けたこれまでの取組報告と今後の方針について説明がありました。

松田氏は、県立高専の設置目的として「次の時代の社会を支える高度専門人材の育成」と「技術者の育成・交流のためのハブとして地域産業社会へ貢献すること」の2点を挙げ、人材を育てつつ、高専と企業とが共に成長していく関係づくりをしたいという思いを改めて表明されました。

また、松田氏はこれまで「滋賀県立高専共創フォーラム」に参加する企業の全206社のうち59社を個別訪問し、企業の思いや課題をヒアリングしながら、具体的な連携メニューを探ってきたとのことです。企業を対象に実施したアンケート結果では、インターンシップの受け入れや企業交流会、共同研究など、多方面での連携に大きな期待が寄せられていることが示されました。

これらを踏まえ、今後、2025年4月からは、開校準備教員チームを加え、各企業との連携・共創の具体化に向け、さらにステージを上げて取組を進めていく計画だと述べられました。

続いて、篠瀬氏から、全国の高専と企業との多様な連携事例に関する取材報告がありました。篠瀬氏は、2022年から同社で「高専特集」を企画し、これまで高専採用企業やそこに勤める高専卒業生などを多数取材しています。

篠瀬氏は、近年企業でのデジタル人材不足が深刻化しているといった背景から、さらに高まる高専教育のニーズを示し、今後の高専と企業との連携・共創においては、課題を共有し、協力し合うことが重要になると述べられました。

具体的な取組としては、脱炭素やDX、ロボット技術など、現場で求められる知識を高専と共同で教える「共同講座」や、「課題解決型教育(PBL)」が挙げられました。結果的に高専人材を確保できたという企業の事例も紹介され、既存の高専カリキュラムを補完する取組の必要性が示されました。

また、企業が高専と関わる具体策として、企業に勤務している研究者等が授業を行う「クロスアポイントメント制度」や、高専施設の「ネーミングライツ事業契約」、さらに「寄附・奨学金支援」を通じた高専および高専生へのサポートなども紹介されました。

続けて、高専と企業との連携・共創の具体事例を御紹介いただいたのは、エイベックス株式会社の執行役員 生駒健二氏です。自動車部品の製造を主な事業とし、三重県に事業所を構える同社は、2022年に鈴鹿高専と「AVEX未来創造研究所」を共同設置し、部品の熱処理・歪み対策や自動搬送装置(AGV)の開発、無線識別(RFID)の活用など、複数のテーマで共同研究を行ってきました。

生駒氏によれば、この取組は2025年2月で一時的に中断するものの、「決して成果が出なかったわけではない」と強調したうえで、「新しい市場への進出に向け、技術課題を一旦整理し、新たなテーマとして連携活動を再開したい」と述べられました。同時に、確かな成果として「次世代人材の育成」を挙げ、「共同研究を通じて若手社員のモチベーションや定着率が向上した。今後は高専を含め、地元の学生にも広く入社していただけるよう、さらなる関係づくりに尽力したい」とのことでした。

また、生駒氏は地域との連携が生む相乗効果にも言及し、「自分たちの街で学び、働き、育つ」という循環を意識して企業活動を行うことが大切だと述べられました。同社では「多様な利害関係者とのかかわりを大切にする」という姿勢を掲げ、技術課題の解決だけでなく、地元学生への起業支援や国際交流のサポートなど、幅広い活動を展開しています。

産業観光や教育イベントへの協賛は、企業としての誇りを高めると同時に、子どもたちの将来の選択肢を広げる意義があると述べ、「今後も地元との連携活動を進めていきたい」と締めくくりました。

最後に篠瀬氏から生駒氏へ、「高専との幅広い分野に及んだ共同研究を通して感じたメリットを教えてほしい」「鈴鹿高専との連携にかかった費用はいくらか」「当プロジェクトの効果測定はどのように行ったか」といった質問がなされ、高専と企業との連携・共創おける、企業側の実態を深堀りする内容となりました。

第二部・意見交換会

その後、参加者との質疑応答・意見交換が行われました。県立高専が企業に求めることや、教員の負荷軽減策に関すること等幅広い質問がなされ、闊達な議論が展開されました。

第一部の基調講演に対しては「大企業だけでなく、地元の中小企業との連携も活発にしていくことを考えてほしい」といった意見や、「企業との連携において、教員に求められる立ち回りとは何か」「“知行合一”のエンジニア育成に向けての課題はどんなものか」といった質問がありました。

北村県立高専総合ディレクターは、「中小企業のほうが学生の技術者としての興味関心を生かせる場合も大いにある」とし、そのうえで学年に応じた段階的なプログラムを組む必要性を強調しました。1~2年次は企業見学や簡単な実習を行い、3~4年次は高専での学びを試行する場として、より実践的な実験や実習を企業とも取り組むなど、学生の成長ステップに合わせた企業連携を計画しているとのことです。さらに5年次には、就職を見据えてインターンシップに取り組むケースも想定しているとのことでした。

第二部の情報共有に対しては、「連携・共創にあたって、社内ではどういう体制づくりをしていたのか」「教員や学生が企業秘密に触れる場合の秘密保持契約(NDA)はどうしていたか」といった実務面への関心が感じられる質問が多くなされました。

これに対して、エイベックス株式会社の生駒氏は、「多能工化や職場ローテーションを進め、余剰人員を生み出すことで積極的に外部に学びに行ける体制づくりをしている。当社は中長期経営計画で『どの分野にどの人材を育成するか』を明確化し、各部署もその必要性を理解しているため、従業員の協力が得やすい」と答えました。また、秘密保持契約(NDA)については、必要に応じて書面化や協議を行うため、現段階で大きな障害は生じていないとのことでした。

閉会

最後に、県立高専の設置・運営主体となる公立大学法人滋賀県立大学の井手理事長による挨拶がありました。

井手理事長は、滋賀県立大学が開学30周年を迎えるにあたり、「社会の変化に合わせて高等教育機関のアップデートが必要である」とし、今後の滋賀県立高専の開校が大きなターニングポイントになると述べられました。

さらに、少子化や理系離れ、デジタル人材不足といった社会課題が深刻化する中、高専と大学が互いに補完し合うことで滋賀県の産業と地域活性化に貢献していきたいとの考えを示し、「2025年度は高専の開校に向けた勝負の一年となる。まずは認可申請に向けて、開校準備を加速させていく」と締めくくりました。

おわりに(編集後記)

2028年の開校に向けて着々と準備が進んでいる滋賀県立高専。今回は準備状況の進捗と企業との具体的な連携イメージが共有され、開校を心待ちにする企業・行政・学校関係者の熱意が改めて感じられるイベントとなりました。

第一部の基調講演では、北村県立高専総合ディレクターが提示した「知行合一」の理念によって、滋賀県に存在する多様なリソースを最大限活用した教育体制と、長期的なキャリアを踏まえた基礎力養成の重要性が改めて示されました。

第二部の情報共有・意見交換会では、日刊工業新聞社・篠瀬氏の報告や、エイベックス株式会社と鈴鹿高専の連携事例によって、高専を舞台に滋賀県全体でエンジニアを育成していくうえでの県立高専と企業等との連携・共創のイメージが共有されました。

開校に向けたカリキュラムや教員確保、施設の整備等が進む中、多くの企業や団体の協力を得て、滋賀県立高専が産業や地域づくりの中核となることが期待されます。2025年4月には共創フォーラム事務局による具体的な連携メニューづくりも動き出すとのことですので、今後の展開にますます注目したいところです。

◇

◎イベント情報

【滋賀県立高専共創フォーラム 第3回イベント(意見交換会)】

日時:2024年2月13日(木)13:30~16:00

場所:野洲文化小劇場

内容:

1.基調講演

テーマ 未来を共創 「知行合一」のエンジニア育成

講演者:県立高専総合ディレクター 北村 隆行 氏

2.情報共有および意見交換

テーマ 企業等と県立高専との連携・共創メニューの個別具体化に向けて

内容:

①企業との連携・共創の具体化に向けた取組状況報告

②他高専と企業の取組事例紹介

③質疑応答・意見交換

登壇者:

エイベックス株式会社 執行役員 生駒 健二 氏

株式会社日刊工業新聞社 総合企画部長 篠瀬 祥子 氏

滋賀県 総合企画部長 松田 千春 氏

主催:「高等専門学校の設置に向けた共創宣言」9団体

(滋賀県商工会議所連合会、滋賀県中小企業団体中央会、滋賀県商工会連合会、滋賀経済同友会、滋賀経済産業協会、びわこビジターズビューロー、滋賀県建設業協会、公立大学法人滋賀県立大学、滋賀県)

※滋賀県立高専とのつながりや応援にご興味をお持ちの方はコチラ

滋賀県立高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

一関高専体育館-2-1-300x300.png)

- 高専の常識を超える教育を。一関高専が育む、AI時代に淘汰されないエンジニア像

- 一関工業高等専門学校 校長

小林 淳哉 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏