木更津高専を卒業後、東京農工大学に進まれ、現在は埼玉大学で教鞭をとられている木山 景仁(あきひと)先生。高専に進学したものの、早い段階でものづくりを諦めてしまったそうです。そんな木山先生が教員になられるまでの道のりについて伺いました。

リニアモーターカーがきっかけで、木更津高専に進学

―木更津高専に進学されたきっかけを教えてください。

工業系の学校に興味があって、高校入試で学校を調べている時に、木更津高専を知りました。国立の学校はすごく厳しいイメージで、先生方も怖がらせてくるので、「厳しい学校」というのが入学する前の印象でした(笑)

オープンキャンパスでは情報工学科の見学に行ったのですが、あまりピンとこなくて(笑) SFも好きでしたし、当時よく話題になっていたリニアモーターカーがつくれるんじゃないかと期待して、機械工学科に進学しました。

―実際に進学されてみて、いかがでしたか。

高専に進学はしたものの、早い段階でものづくりへの適性がないと感じて、諦めてしまいました(笑) 例えば、ひとつのパーツをつくることは楽しかったんですけど、それを組み合わせて何か物をつくるところになるとうまくイメージできない。要は設計製図が苦手だったんです。

ただ、そこで学校を辞めるという発想はなかったです。運がいいことに、第二外国語のドイツ語が面白くて、語学にのめり込んでいきましたね。

4年生の時に、ドイツに1ヶ月間ほど行かせていただきました。語学学校に通って、同じ年代の友達と一緒に話して、授業終わりには宿舎で卓球をしたのが思い出に残っています。自分たちとは違うバックグラウンドを持った人とコミュニケーションを取ることは面白く、語学の苦手意識は無くなりました。

その後、その経験があったことで、大学院生のときにドイツに行くメンバーに入れていただいたりしたので、すごくいいきっかけを高専時代にいただいたと思います。

-高専時代は寮で生活されていたんですね。

そうですね。学生寮で2年間同じ部屋だった同級生がいて、彼とは今でも連絡する仲です。一番の友達と思える人に出会えましたし、人との繋がりを得られたのが寮でした。

実は彼とは生活スタイルが違っていて、同じ空間にいるんだけれども、全然違うことをやっている。同じピザをシェアしているけれども、1人はお笑い番組を見て、もう1人は好きな漫画を読んでいる。自分の中での理想の同年代との付き合い方が出来たのはすごく嬉しかったですね。

研究者は自然と自分をブラッシュアップできる

-高専の卒業研究はどのようなことをされたのですか。

石出忠輝先生の研究室に入りました。リニアモーターカーみたいな、とても速く動くものにずっと興味があったので、流体を扱える研究室に入ったんです。

そこでは、「どうやって流体の流れを可視化するか」を教えていただいたんですけど、目に見えないものを見ることは面白くて。それが今でも自分のコアな部分として残っていて、原動力になっているところではありますね。

また、石出先生は私たちが配属された直後ぐらいまで、在外研究に行かれていて、空いた時間を全て使って英語のブラッシュアップをされていました。研究者は自然と自分をブラッシュアップできるんだとそこで学びましたし、研鑽を怠らない姿勢は今でもすごく尊敬しています。

-その後、大学への進学を選ばれたんですね。

卒業研究が意外と楽しかったことと、少し視野を広げたかったので、東京農工大学へ進学しました。お世話になった先生方が農工大出身だったことと、流体関係にすごく強い研究グループがあることが決め手です。

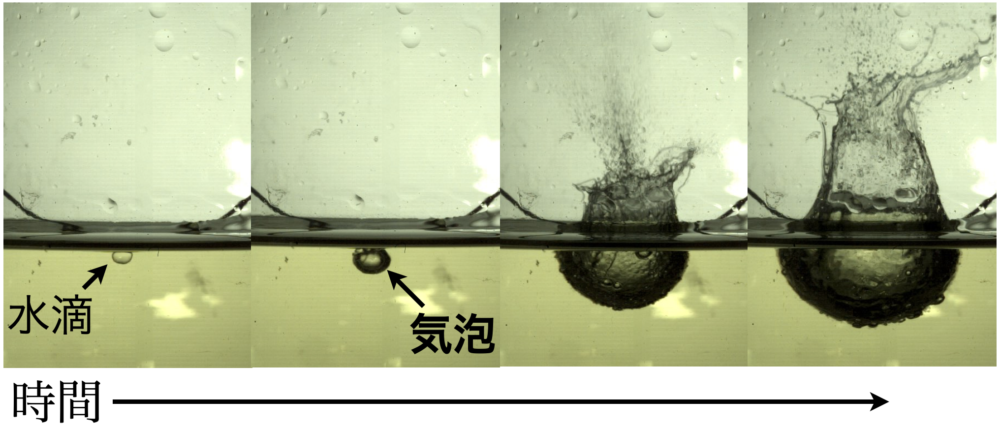

農工大では、短い時間で運動が急に変化する状況における液体や気体、いわゆる自由界面のふるまいについて研究しました。試験管に水を入れて、それを上から床へ落すと、中の運動が急に変わりますよね。今まで存在してなかった泡ができたり、水面の形が変わったりして、そこからしぶきが上がります。このような流体や気体の運動を研究していました。

どういう状態で泡が出来るかを知ることは、工学機械を安全に使うためにも重要なことです。例えばビール瓶に水を入れて上から叩くと瓶が割れるんですけど、それは叩いたから割れるんではなくて、泡が壊れるときの衝撃で瓶が割れちゃうんです。

私は当初、泡ができるまでの過程をあまりイメージできませんでした。瓶を叩いているので、水は潰されているイメージです。しかし、水の中の圧力の変化を考えると、水は短い時間、引き伸ばされていることになります。つまり、直感と違うことが起きていたんです。

実験の様子を当時の指導教員に報告したところ、「分からないことが出たのは、すごく面白くて良いことだよ」と教えていただき、「予想していなかったことを分かっていくのが、研究の面白いところなんだな」と知りました。

海外は循環のスピードが非常に速い

―教員を目指されたきっかけを教えてください。

最初に教員を目指そうと思ったのは、ドクターに入ってからですね。学生の立場だと研究はイメージできても、教育はイメージしづらかったんです。ただ、後輩ができて教える機会が増え、やってみても楽しいかなと感じました。

海外でもいくつか研究をしましたが、「泡がどうできるか」という研究は共通しています。そこではスポーツヘルメットの開発へとつながるような研究をしました。後頭部の中にも水分が入っている以上、気泡ができる可能性があるんです。激しいぶつかり合いで脳震盪を起こしたというニュースもよくあるので、頭の中の気泡の制御ができる安全なスポーツヘルメットをつくることで貢献できないかを考えました。

海外で研究するメリットとして、一番感じたのはスピード感です。日本では会えないような方たちと、メールやZoomで繋がって、数時間の時差でいつでも連絡ができる状況になっている。入る情報量が非常に多いですし、競争的に研究を進めていくため、「情報を入れてアウトプットする」という一つの循環のサイクルが非常に速いなというのは感じましたね。

―現在はどのようなお仕事をされているのですか。

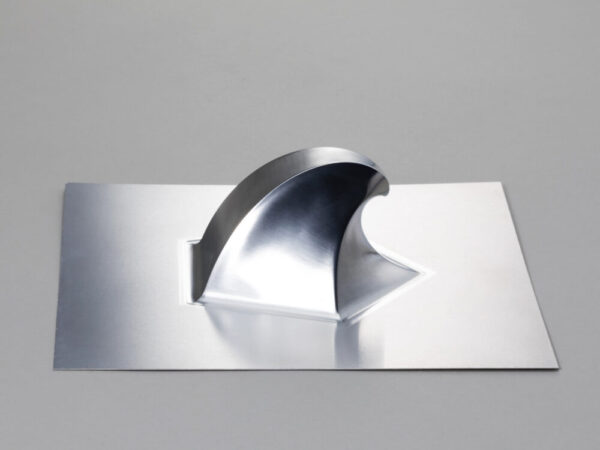

現在は、「混相流(気体と液体といった異なる相がある流体)」の中でも特に小さな単位である「あわ」、「しずく」、「しぶき」が、ごく短い時間でどのようにふるまうのか(気液界面流動)を研究しています。様々な場面において、気泡が「いつ出るのか」はしっかり知っておかなければいけないのです。

また、注目していなかった条件で気泡が出るのは面白いので、それを実験的に探すような研究もしています。すごくトリッキーな条件で泡が起きたとして、それは私たちの生活にすぐには影響しないかもしれません。しかし、今まで見たことのないものがまだ流体の中にある。その面白さが私の研究の原動力ですね。

あとは学生さんと一緒に研究を楽しみたいと思っています。私も分からないことはたくさんありますし、逆に「分からないから私にも教えてよ」というスタンスでいると、学生も責任感を持って調べてくれる——それが教員の楽しいところです。

―学生への教育という観点では、どのようなことに注力されていますか。

研究教育の目標としては、学生とのコミュニケーションを大事にしたいと思っています。例えば、教員の部屋の扉をノックすることは学生さんにとって心理的な障壁になると思いますので、私自身の部屋は可能な限り開放しています。

また、私は自分自身の言葉で話していますが、それは「先人が研究してきた内容を読み解いて、自分なりに理解して、それを話している」と言えます。それを今後は、“学生さんと”先人の言葉を理解して、自分たちなりの言葉で話し合いたいです。

大学を卒業した多くの方は、ゼミで書いたものが添削されて真っ赤になって返ってきた経験があると思うんですけど、私の場合、私が書いたものも学生さんに添削してもらって、真っ赤にして返してもらっています。教員が書いたものを添削するのは時間がかかるんですけれども、「私たちはお互いに意見交流するフェアな立場である」という意識づけを行っていますね。

―学生フォーミュラのアドバイザーもされていらっしゃいます。

学生フォーミュラは、年に一度の全国大会に向けて、1年かけて学生たちが実際に一からクルマをつくるんです。また、地域の企業さんにスポンサーのお願いをして、資金集めも自分たちでやります。

自分たちがやりたいことをやれる環境は、人生の中で限られた時間しかないですし、さらにそれを全国で共有できるという、すごく珍しい機会が与えられている。それは大人になってやろうと思ってもなかなかできることではないので、それを理解した上で、全力で楽しんでほしいです。

―現役の高専生や中学生にメッセージをお願いします。

高専生の皆さんには、いわゆる「高専生のステレオタイプ」に振り回されず、「自分がどうなりたいか」を大事に日々楽しんで過ごしてほしいです。例えば、「高専出身だから英語ができない」と高専出身者の口から聞くことがあります。それを力に変えられるタイプだといいのですが、あまり自虐的に捉えないでほしいとは思います。

あえて普通科高校とは違う選択をしたことは、その後のキャリアでなんらかの意味を持つはずです。自分が成長させたい部分について、それがなんであれ、大きな自由度とチャンスが転がっているのが高専の魅力の一つです。自己を確立する過程において、「高専生だった」という過去を良い経験として捉えられるようになると素敵ですね。

これから高専への進学を考えている中学生の皆さん。高専ではきっと普通科高校では経験できないことが多く待っています。教員の先生方も、ほとんどが「ハカセ」というのも特徴です。国立大学への進学実績も非常に高いですが、その一方で、普通の進学校とは違うのも事実でしょう。

近くにいる大人に高専への進学を相談しても、なかなか満足のいくアドバイスはもらえないかもしれません。ある意味、自己責任で選択をしなければなりませんが、それだけの価値のある経験ができると思います。少数派に属することを恐れず、それを武器とするくらいの気持ちで前向きに頑張ってほしいと思います。

木山 景仁氏

Akihito Kiyama

- 埼玉大学 学術院・大学院理工学研究科 助教

2012年3月 木更津工業高等専門学校 機械工学科 卒業

2014年3月 東京農工大学 工学部 機械システム工学科 卒業

2016年3月 東京農工大学 大学院工学府 機械システム工学専攻(博士前期) 修了

2019年3月 東京農工大学 大学院工学府 機械システム工学専攻(博士後期) 修了

2019年4月 東京農工大学 グローバルイノベーション研究院 特任助教

2020年4月 日本学術振興会 海外特別研究員(ユタ州立大学)

2022年4月 コーネル大学 ポストドクトラルアソシエイト

2023年4月より現職

木更津工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 強い気持ちがあれば、結果は必ずついてくる。勉強が不得意だった元高専生が贈るメッセージ

- 米子工業高等専門学校 総合工学科 化学・バイオ部門 准教授

伊達 勇介 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- “今すぐ”電話詐欺をなくしたい——DCON2024で最優秀賞を受賞してから、起業に至るまで

- 株式会社ToI Nexus 代表取締役

東京都立産業技術高等専門学校 品川キャンパス ものづくり工学科 AIスマート工学コース 4年

西谷 颯哲 氏

-300x300.png)