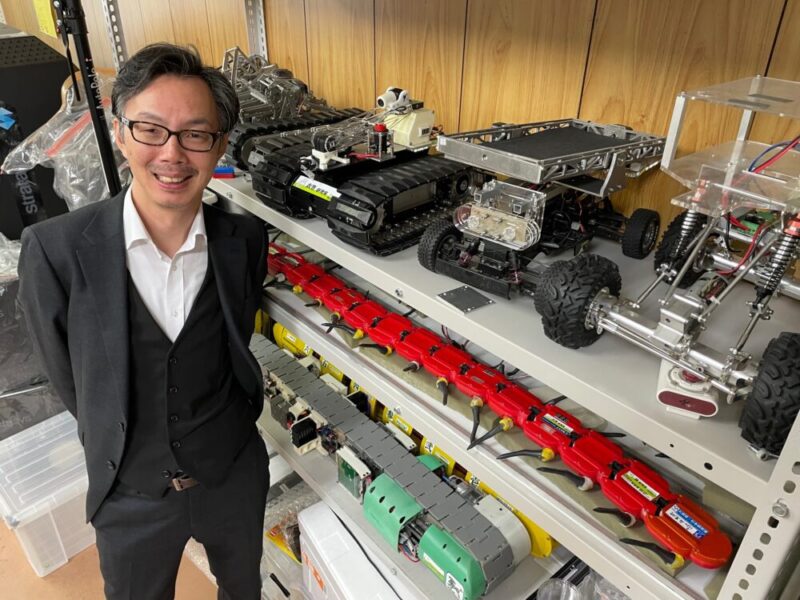

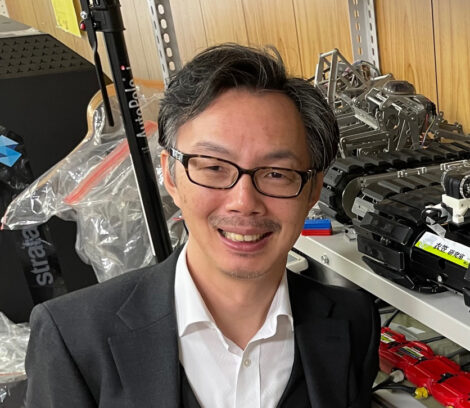

岡山理科大学の機械システム工学科で教授を務める衣笠哲也先生。大学生の頃に出会った制御工学やロボット工学の知識に基づいて、災害対応ロボットなどの研究を続けています。かつては津山高専の教員も経験したことのある衣笠先生に、現役高専生・高専を目指す中学生へのメッセージをいただきました。

「好き」を突き詰めた先にあったもの

―先生はどんな幼少期を過ごされたのですか。

プラモデルやブロック遊びなどのものづくりや、竹や木を使った工作などが好きな子どもでした。物理と数学が得意だったこともあり、いつからか、漠然とものづくり系の仕事に就きたいと思うようになりましたね。

大阪府立大学の工学部に進学したのも、そのためです。明確な夢を持っていたというよりは、とにかく自分が好きなものを突き詰めたい一心でした。

―大学時代、印象に残ったエピソードはありますか。

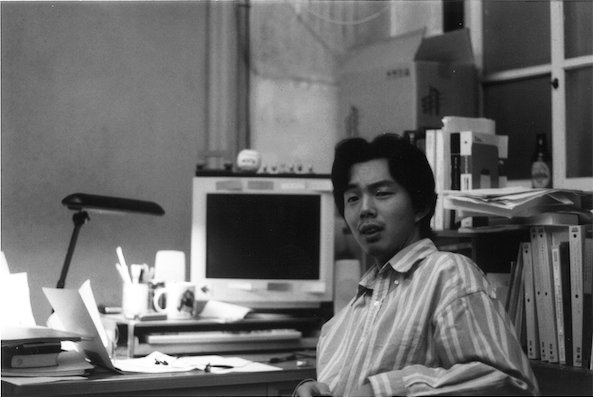

制御工学とロボット工学を専門にしている先生に出会えたことです。今でこそロボットが一般的に浸透していますが、当時の90年代初期は現在と比べるとまだロボットについて研究をしている先生は少ない時代でした。でも、大阪府立大学には制御理論を使ってロボットを動かす研究をしている先生がいらっしゃったんです。

先生の研究内容に触れた瞬間、一気にその世界に惹き込まれました。理論にもとづいて制御をするので、どのように動くのかが予想できる。すべての動きには理屈がある。物理と数学が得意だった自分にとって、これほどまでに夢中になれる分野は他にないと思いました。今、こうして研究ができているのも、すべてはこの出会いがあったからです。

―大学卒業後、津山高専の教員に就いたのはなぜですか。

高専の教員を意識したのは、博士課程に進んだ頃です。教えることは好きだったので、研究もできてものづくりも続けられる教員は非常に魅力に感じました。

また、それ以前に、奈良高専の学生たちが「NHK高専ロボコン」で制作した円盤を同時に複数投げるロボットを間近で見たことがありました。アイデアもユニークで、技術力も素晴らしく、「こんな学生を育てている高専はすごい」と感じたことも、教員を志望するひとつのきっかけになったように思います。

間近で感じた高専生のすごさ

―実際に高専の教員になって、いかがでしたか。

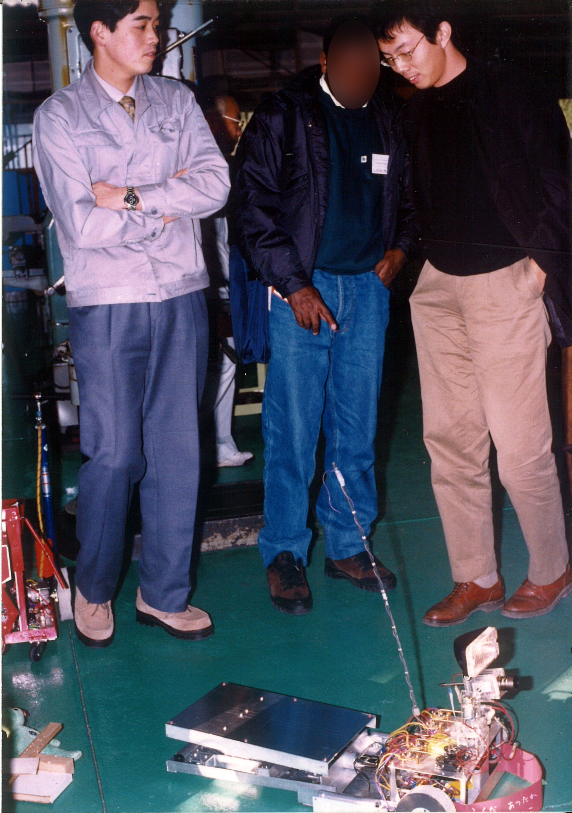

学生の知識レベルに驚きました。私も大学で実習を経験しましたが、高専の学生たちほどはものづくりをしてこなかったので、「高校生の年齢から専門的なスキルを身につけられる」ことの重要性をまじまじと感じましたね。

学生たちと一緒にロボットをつくったのも良い思い出です。自分が高校生の頃には高専に進学する選択肢は浮かびませんでしたが「ものづくりの分野を志すなら、ここで学べることはたくさんあるだろう」と思いました。

―その後、現在の職に至ったのはなぜですか。

高専は「教える」という点では非常に恵まれた環境です。ただ、「研究をする」という点に主軸が置かれているかというとそうではありません。いつしか、もっと研究ができる環境に身を置きたいと思うようになりました。

当時は、ずっと同じところに留まるよりは、さまざまな経験をしてみたかった。そんなときに院生の頃に所属していた研究室の先生から、岡山理科大学に誘っていただいたのです。これもきっと何かの縁だろうと感じ、ありがたく引き受けて現在に至ります。

「気持ち悪い」は褒め言葉

―現在の研究を教えてください。

「災害対応ロボットの研究」や「生物の運動の理解・再現に関する研究」を行っています。生物を理解するという研究では、ムカデロボットやワニ後肢ロボットをつくっています。

―「災害対応ロボットの研究」を始めたきっかけはなんですか?

博士前期課程1年のときに経験した阪神淡路大震災がきっかけです。「ロボット」というと、人間にない能力を使って活躍する「鉄腕アトム」のようなイメージを抱きがちだと思いますが、当時のロボットの研究は、「災害時に役に立つ」というところまで発展していませんでした。

震災をきっかけに、ロボットの研究を災害に生かそうと行動する研究者の方々は多く見られたと思います。実際に私も、悲惨な状況を目の当たりにし、自分に何かできることはないかと考えるようになりました。現在は学生がコンセプトと最初のプロトタイプをつくってくれた「柔軟全周囲クローラ」の完成度を上げる研究を続けています。

災害現場は瓦礫が散乱していて、車輪で移動できないことがよくあります。「柔軟全周囲クローラ」は湾曲するベルト(いわゆるキャタピラ)が脊椎のような胴体を覆う形をし、これがぐにゃぐにゃと曲がりながら走行するため、不整地でも走行ができるのが特徴です。

―もう1つの「生物を理解する研究」とは、具体的にどんな内容ですか。

この研究は、もともと学生時代から鳥形ロボットの運動制御や二足歩行の研究に関わっていたことがきっかけです。制御工学や機械工学的な観点から、「いかにうまくロボットを2足で歩かせられるか?」という方向性で、研究が始まりました。これは数学的にも面白いテーマですし、人工的に人の動きを再現するという意味で古くから取り組まれている研究です。

そうした研究を進めていくうちに、二足歩行だけでなく生物の持つ移動能力に興味が湧くようになりました。そして、次第に「生物がどういう方法で移動するのか」を、ロボットをつくって理解を深めるという研究にシフトしていったんです。

例えば、ムカデの形態学的特徴を再現できれば、脚を単純に回転させるだけで自然環境下を動き回れるロボットが実現します。他には、ワニの後肢の解剖学的知見から非常におもしろい「筋系の受動的連動機構」をロボットで再現するといった研究も恐竜を専門とする同僚と進めているところです。

―先生が感じる、ロボットの魅力とはどこにありますか。

正直、自分でもなぜロボットの研究が楽しいと思うかがわからないのです(笑) もしかしたら「わからないことがあったら知りたい」という人間の性が研究を突き動かしているのかもしれませんね。

もしくは、単純に「ものをつくって動かす」という点で、ある種の達成感が得られるからかもしれません。何をもって「良いロボット」と評価するのか、その基準は非常に難しいと思うのですが、私にとっては「動きが気持ち悪い」という感想は、うれしい評価のひとつです。

例えばムカデを模したロボットが、体をうねらせながら移動していく様子を見て「うわっ!」と悲鳴のような声があがったとしたら、ロボットがそれほど本物に近い動きをしているということですから、「完成度が高い証拠」だと思うのです。そんなロボットをこれからもつくっていきたいですね。そして、それらが役に立つことはもちろん、生物の理解につながるなど、ロボットの可能性を広げていけるなら本望です。

―最後に、高専生と高専を目指す中学生にメッセージをお願いします。

高専生は、工学的な専門知識と実際にものをつくる技術を5年間で習得するというすごい教育課程を経て卒業します。だから、学力が高くて、しかも手がすぐに動く。ものづくりに関連する大学の研究室や会社にとっては、非常に魅力的な存在です。

世の中は情報にあふれています。ロボットをつくるための知識や部品、道具などは簡単に手に入る時代です。ものづくりに興味を持っている中学生の皆さんは、ぜひ、実際にものづくりを経験する機会をたくさんつくりましょう。

若い頃に努力した経験は、自分の能力を高めるだけでなく、人生を豊かにするためにいつかきっと役に立ちます。ですから、失敗を恐れずにたくさんのことに挑戦してください。そして、現役高専生のみなさんも、高専を目指す中学生のみなさんも、自分がやりたいことや自分のなりたい未来を探してほしいと願っています。

衣笠 哲也氏

Tetsuya Kinugasa

- 岡山理科大学 工学部 機械システム工学科 教授

1990年3月 岡山県立岡山操山高等学校 卒業

1994年3月 大阪府立大学 工学部 機械工学科 卒業

1996年3月 大阪府立大学大学院 工学研究科 博士前期課程 機械工学専攻 修了

1999年3月 大阪府立大学大学院 工学研究科 博士後期課程 機械システム工学専攻 修了

1999年4月 津山工業高等専門学校 電子制御工学科 助手

2002年4月 岡山理科大学 工学部 機械システム工学科 講師

2008年4月 同 准教授

2015年4月より現職

アクセス数ランキング

- 静岡でAIに熱狂する高専生! 経営者への取材活動を通して感じた、起業するときの「大人」の存在

- 沼津工業高等専門学校 制御情報工学科 3年

田村 愛琉 氏

- 合唱部創設、体育祭でのeスポーツ導入。NHKでも生き続ける「ないものはつくる」高専の精神

- NHK松山放送局 コンテンツセンター

下平 啓太 氏

- バックドライバビリティ(逆駆動性)の研究で、誰もやっていない制御技術の先駆者を目指す!

- 一関工業高等専門学校 未来創造工学科 電気・電子系 助教

川合 勇輔 氏

- 「電気を光で置き換える」可能性の追求。電子情報と応用物理の間で見つけた自分の道

- 東京科学大学 未来産業技術研究所 助教

相川 洋平 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 得意の語学を究めるために高専へ! 趣味の筋トレから学ぶ、他者と比較せず、継続することの大切さ

- 埼玉大学 経済学部 3年

青木 大介 氏

- 夢は持たなくてもいい! 基礎能力があればどこにでも行ける。だからこそ、日々の学びを大切に

- 富山高等専門学校 商船学科 航海コース 講師

村田 光明 氏