「流体力学」を基本にさまざま研究を行う傍ら、次世代への取り組みや、国際交流活動も精力的に行っている、有明高専の坪根弘明先生。その原動力となる思いや、現在と今後の取り組みについてお話を伺いました。

「世の中にないものを作りたい」。流体力学で目指す夢

―有明高専で教員をすることになったきっかけはなんですか?

小学生の頃から「ものづくり」が好きで、自己流で壊れたプラモデルを修理したり、モーターを組み合わせて走らせたりしていました。漠然とですが、将来はエジソンみたいに世の中にないものを開発する人になりたいと思っていたんです。

熊本大学の工学部に進学し、流体の研究をしていました。流体の先生が熱くておもしろい方だったので、その研究室を選んだんですが、希望者が多かったので“じゃんけん”になりました(笑)。無事勝利しましたが、もしそこで負けていたら、ここにはいないでしょうね。

有明高専の教員の仕事を知ったのは、先輩が先生に勧められていたのを見たからです。結局先輩は別の仕事に就いて、私の代でまた募集があったので飛びつきました。家庭教師のアルバイトで教える楽しさを知ったのと、“エジソンみたいな研究がしたい” “両親からの県内で働いて欲しいという要望”どちらも満たせる就職先だったので、行かない理由がありませんでした(笑)。

―現在はどのような研究をされていますか?

今も流体を基本に、さまざまな研究を並行して行っています。

1つ目は気体と液体の混ざった「気液二相流」と呼ばれる現象の研究とセンサーの開発です。エアコンや冷蔵庫など、物を冷やすためには効率的に熱を移動させる「熱交換器」が使われています。「熱交換器」はどんどん小型化されるとともに、新しい冷媒も開発されていますが、その度に物性値が変わるので、最適な設計を考えなければいけません。

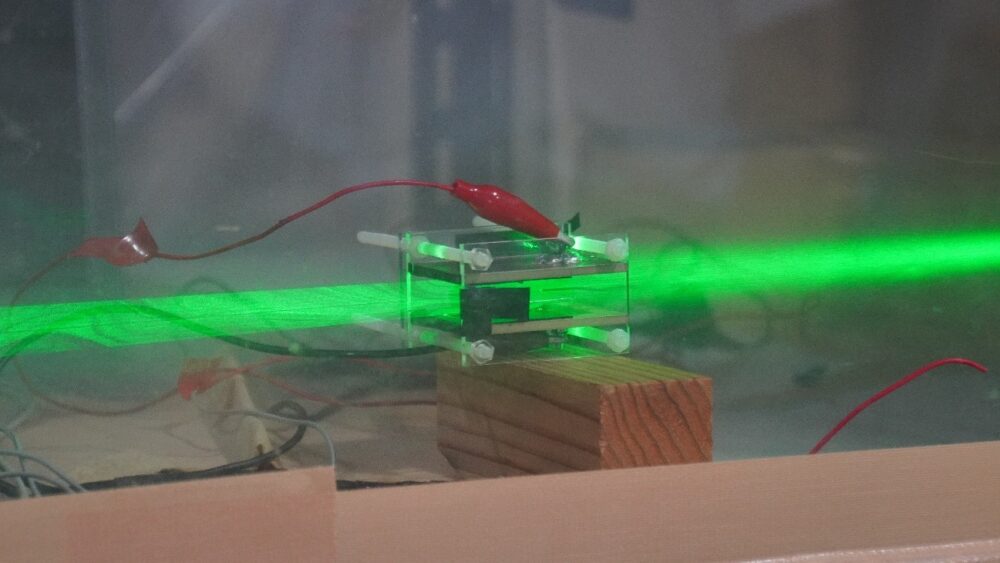

毎回、開発に時間もコストもかかるので、気液二相流の流動特性を予測できる「高精度な予測式」ができたらと考えています。また、冷媒は電気伝導度が非常に小さく電気的な測定ができませんでしたが、高電圧をかけることで電気的測定が可能であることがわかりました。そのセンサーを開発していて、これからデータを取得していくところです。

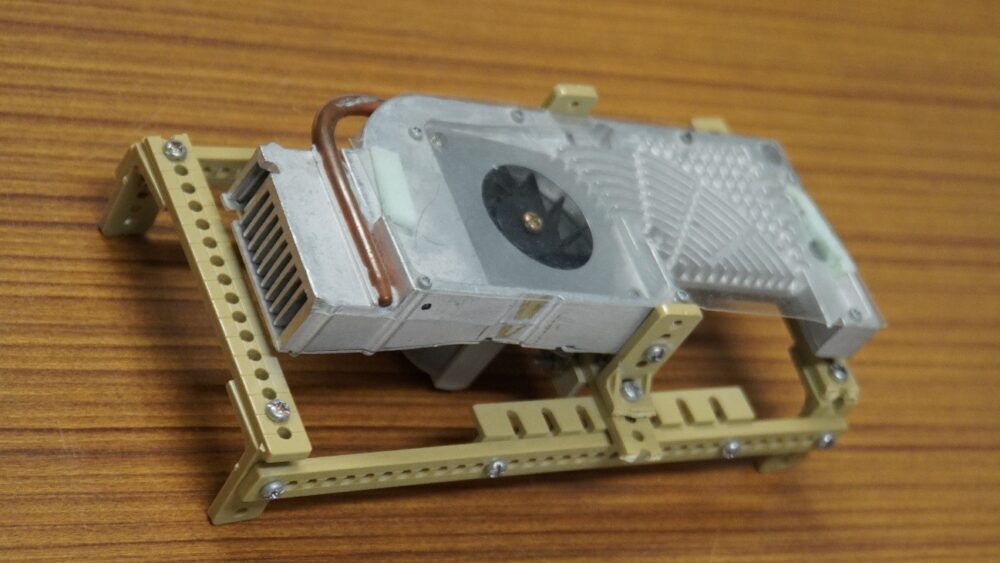

2つ目は「電気流体ファン」の研究です。カナダに研究員として行ったときに「高電圧で風を起こす研究」を前任者から引き継いだんですが、材料費がなかったので、廃材で改良したんです(笑)。カバーをつけたり流路を自作して、ごくわずかに感じていた流速が10倍以上になりました。これはおもしろいと思い、持ち帰って本格的に研究しています。

「電気流体ファン」は、ワイヤーに電圧をかけることで風がでて、羽がなくても風を起こすことができます。羽のない扇風機を想像する方もいると思いますが、あれは羽が見えないところに隠れているんですよね。動かすと音がするのは、羽が動いているからです。「電気流体ファン」はほぼ無音で風が出ます。

身の回りには羽で風を起こしている製品がたくさんあります。エアコンやパソコンの冷却装置も羽の動く音が大きいので、無音になるといいですよね。また、羽がなくなると丸い設計にする必要もなくなるので、音だけではなく、根本的な設計の発想も変えることもできます。今はわからないことだらけですし、改善点はいろいろありますが、実用化できれば大変なことになりますよ(笑)。

こういう電気を使った研究は、電気系の研究者が専門ですが、機械系の私がたまたま研究に参加したことで偶然出会えたものなんです。最初の頃は実験道具を高専の電気工学科の先生に借りて研究を行っていました(笑)。他の専門の先生とも距離が近い高専だからこそできることですよね。「電気と機械の融合領域」というニッチな分野なので、「世の中にないものを作りたい」という夢に繋がります。

地域貢献と、次世代に向けた取り組み

―地域貢献につながる研究もされていると伺いましたが?

「高電圧パルスを使ったオリーブオイルの搾油」についての研究ですね。最初は生産者の方からオリーブの葉をとる機械が欲しいと相談されたんですが、話を聞くうちに、現在の絞り機では含有量の1/3しか絞れないと知り、改善できるんじゃないかと思ったんです。

瞬間的で巨大な「パルスパワー」という電力をオリーブに加えることで、オリーブの絞る量が増えるだけでなく、ポリフェノールなどの有用成分も増える可能性が出てきました。技術を使って、製品により高い付加価値をつけることができるかもしれないんです。オリーブだけでなく、果汁を絞って利用している製品はいろいろあるので、搾汁に適したパルスが分かれば、さまざまなものに応用できるかもしれません。

もう一つは、海苔に関する研究です。有明高専らしいでしょう?(笑)。有明海は海苔の生産で有名ですが、海苔生産時の排水が水路にそのまま流され悪臭をもたらす環境問題が起きています。ただ、工場排水ではないし、健康被害が起きるわけではないので、生産者の方も排水にまで労力やお金をかけていられないのが現状です。

できるだけお金をかけずできるよう、ホームセンターなどで安く購入できるポンプ等を使って分離させてはどうかと考え、微細な海苔を除去できる分離装置を、地元企業と共同研究しているところです。実はこの研究は、「有明次世代科学クラブ」という、子どもたちと一緒に環境問題の解決に取り組むプログラムがきっかけだったんですよ。

―次世代の科学者育成のプログラムですか?

そうですね。これまでも出前授業はいろいろとやってきましたが、どうしても単発で終わってしまいます。科学の分野に秀でた子どもたちに一定期間授業をし、高専の魅力も知ってもらおうと始まったのが「有明次世代科学クラブ」です。今は「高専ハカセ塾」という名称で、有明・久留米・熊本高専の3校4キャンパスが協力して取り組んでいます。

「高専ハカセ塾」は小学5年生から中学3年生を対象としていて、出前授業でやるような内容だけでなく、自分で研究内容を定めた自主プロジェクトや、バスツアー、1泊研修などがプログラムに組み込まれています。また「ジュニア学会」を立ち上げて、ポスター発表もさせています。ポスターの作り方や、ある程度専門的なアドバイスもするんですよ。

このプロジェクトには、専攻科の学生にも参加してもらっています。小中学生に将来像をみせるためというのはもちろんですが、学生にも教える側のおもしろさを知ってほしいと思っているんです。

学生や学校のプラスになるように

―研究以外の業務では、「ベトナム教育支援推進室」も担当されているとか?

はい。目的はベトナムの教育支援ですが、せっかくの機会なので、学生や職員も含めて有明高専全体のグローバル化に繋げたいと考えているんです。実際に、技術職員が現地に行って実習方法を教えたり、事務職員を派遣して学校運営について学んでもらったりしました。

学生には、ベトナムで開催されている「ミニカーレース」に日本代表として参加し、学生同士交流してもらう予定でしたが、残念ながらCOVID-19で中止になってしまいました。今はオンラインでの対戦を計画中です。

高専生は英語が苦手な子が多いと言われますが、それは使わないからだと思うんです。高専のグローバル化というなら、どの研究室にも留学生が1人いるという環境を目指すべきだと思っています。留学生を受け入れたり、国際的な活動をするなら、日本の学生や学校にとっても、プラスになるようにしたいですね。

―学生と接する上で、先生が大切にしていることはなんですか?

私にはモットーが2つあります。一つは「何事も楽しく厳しく」で、大学の研究室での経験から「厳しくて大変なことこそ楽しい。頑張った方が楽しいよ」と学生たちに伝えたいと思っています。

もう一つは「授業勝負!」で、私は授業のときの先生の熱量が、学生が起きて授業聞いてくれる率に比例すると思っているんです。だから絶対に寝かせたくない(笑)。「おもしろくなければ言ってくれ」と言って、切り口を変えて説明したり、単元ごとに教材を自作したりして、興味を惹かせてから授業するようにしています。

学校全体としても、学生の教育や地域貢献に取り組めるように、これからも周りの人を巻き混んでいきたいと思っています。年齢が上がれば世代交代しないといけないし(笑)。そう思うと、忙しい日々ですが、今いろいろなことに全力で取り組めることが幸せですね。

坪根 弘明氏

Hiroaki Tubone

- 有明工業高等専門学校 創造工学科 メカニクスコース 教授

1999年 熊本大学大学院 自然科学研究科 博士前期課程 修了(修士(工学))

1999年 有明工業高等専門学校 助手

2002年 熊本大学大学院 自然科学研究科 博士後期課程 修了(博士(工学))

2005年 有明工業高等専門学校 准教授

2006年 高専機構在外研究員として、カナダ・ハミルトン市にあるマクマスター大学へ客員准教授として滞在

2018年 有明工業高等専門学校 教授 現在に至る

有明工業高等専門学校の記事

-300x205.jpg)

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏