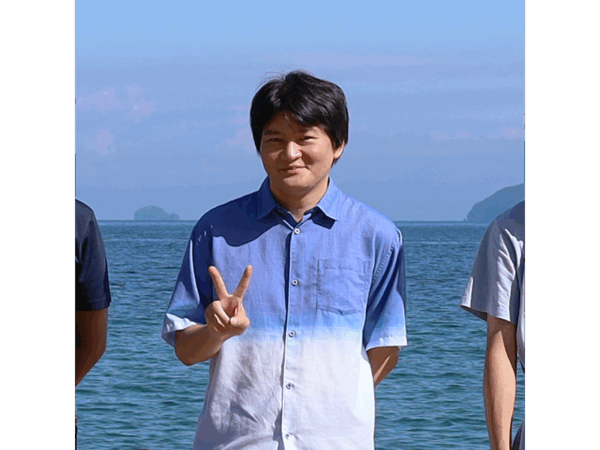

一から自作した本気のマシンでソーラーカー大会に挑む神戸高専ソーラーカーチームの部長 橋本駿さん(機械工学科3年)は、幼少期から車に親しみ、将来は自動車関連の道に進みたいと話します。「好き」を原動力に挑戦を続ける橋本さんに、ものづくりへの向き合い方や部長としての信念などを伺いました。

車が身近に。幼少期から芽生えたものづくりへの興味

―幼少期はどのような子どもでしたか。

父の影響で、物心ついた頃にはすでに車に興味を持っていました。父は日本の自動車産業が盛り上がっていた時代を生きていたこともあり、若い頃からさまざまな車に乗っていた人で、家でも常に車の話題が出ていました。

私自身も、小さい頃からトミカをたくさん持っていて、年齢が上がるにつれて、気づけば父との会話はいつも車のメーカーや車種の話ばかり。楽しく話しているうちに、自然と車の知識が身についていった感覚です。

―高専を選んだのも車好きがきっかけだったのでしょうか。

はい。将来は自動車関連の仕事に就きたいという思いが早い段階からあったので、少しでも早く専門的なことを学べる道に進もうと考え、高専を選びました。

普通高校と迷っていた時期もありましたが、高専なら1年生から理系に注力できるので、少しでも早く将来につながる勉強ができればと思い、小6の時には「高専に行こう」と覚悟は固まっていました。

―実際に入学してみていかがでしたか。

良い意味で自由だなと思いました。大学入試のための勉強ではなく、今後必要になる知識を重視した授業が多く、先生方もそれぞれ独自の教え方をされていて、自分には合っていると思いました。

悪い面はあまりなくて、強いて言えば家から遠いことくらいです。片道1時間かかるのですが、その時間も予習やレポートの構成を考える時間に使っているので、案外無駄にはなっていません。部活とアルバイトをしているので放課後に空きがあるのが週1日だけですが、通学時間を有効活用してなんとか両立できています。

―ソーラーカーチームとの出会いについて教えてください。

中学3年生の時に行ったオープンキャンパスで見学した際に入部を決めました。ソーラーカーチームのことを先輩から教えてもらい、部室に行き、実際にマシンを見せてもらったんです。その時にボディが載っていないシャーシ(骨組み)を見て、必要最低限の部品だけで構成された究極にシンプルな構造に驚きました。「こんなものを学生が一からつくっているのか」という衝撃と同時に、「どうやってつくるんだろう?」という純粋な興味が湧きました。

車が好きだからこそ感じた感動と疑問が、今振り返ると、ソーラーカーチームに飛び込もうと思った最初のきっかけだったと思います。

「どれだけ長く走り続けられるか」を競う

―ソーラーカーチームでは、どのような活動をされているのでしょうか。

現在、1〜5年生まで合わせて18名ほどで、毎年開催される大会への出場を目標に、年間を通してマシンの製作や改良などを行っています。今年の大会「2025 白浜 ECO-CAR CHALLENGE」は10月末から11月頭にかけて3日間開催される予定です。

私たちが製作しているのはいわゆる「太陽光で走る車」ですが、実は太陽光だけでなく、80kgほどある鉛蓄電池も搭載しています。太陽光発電の電力と鉛蓄電池の電力を組み合わせて走る仕組みで、今年のマシンは前輪が2つ、後輪が1つという三輪構造です。その車体にドライバーが一人乗り込み、アクセル・ブレーキ・ステアリングなど全て手動で操作を行います。

ソーラーカーは大きく「シャーシ(骨組み)」と「ボディ(外装)」で構成されています。

シャーシは昨年、新しい三輪構造のものを製作し、今年はそれを継続して使用します。一方、ボディは新たに一からつくり直しています。完成は目前で、9月中旬には試走を予定。試走後はひたすら走らせて細かな調整を繰り返しながら、ドライバーの技量向上や後輩への技術指導も同時に進めていきます。

ちなみに、ソーラーカーの大会は、F1のような速さを競うレースとは違い、いわゆる耐久レースです。合計8時間という制限時間の中で「どれだけ多く周回できたか」つまり「どれだけ長く走り続けられたか」を競うため、とにかく安定して長く走ることが重視されます。

―実際の製作は、どのように進めていくのでしょうか。

複数の班に分かれて進めています。例えば「設計班」や、骨組みを構成するアルミパイプを加工する「切削班」、アルミを結合する「溶接班」、外装をつくる「ボディ班」、電気を扱う「電装班」、それに加えて事務・会計の担当もあります。

設計班が図面にした通りに切削班がアルミを加工し、そのパーツを溶接班が組み立てる。本当にゼロから全て自分たちでつくっています。

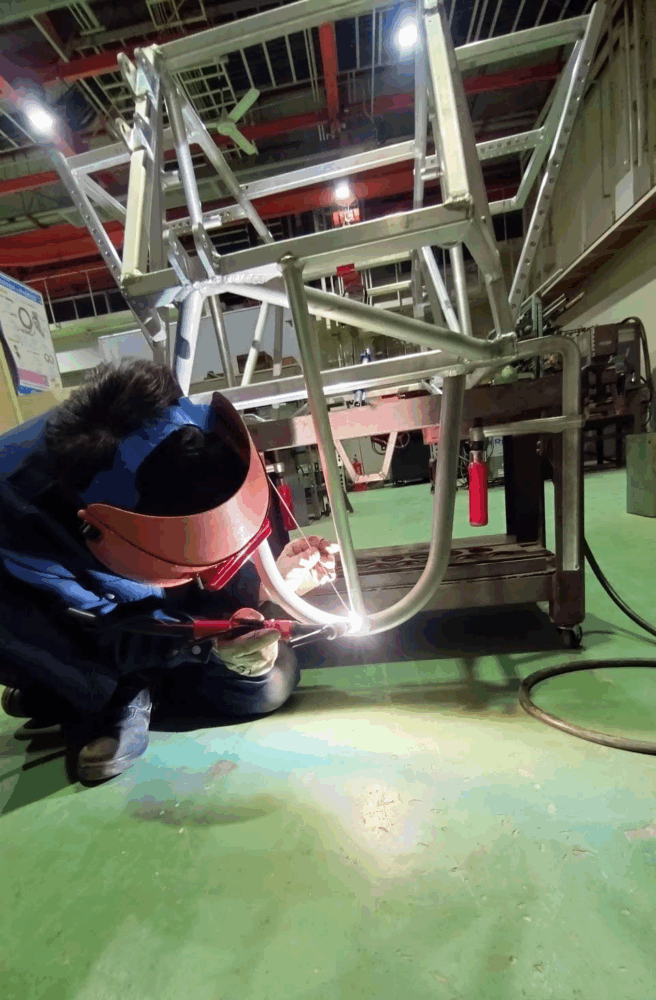

私の担当は溶接です。専用のマニュアルはなく、先輩から教わったり、自分で試したりしながら覚えていくやり方で進めています。溶接にはさまざまな種類がありますが、特にアルミのTIG溶接(不活性ガス溶接)は、両手を使うこともあって難易度が高いと言われている方法です。それでも私たちはその方法を採用して、自ら作業を行っています。

入部当初は、いずれ車の設計の仕事に就きたいと思い、ソーラーカーで勉強するために設計班に所属したいと思っていました。しかし、実際には膨大な知識と経験が必要で、低学年からできる領域ではありませんでした。高学年の先輩方が中心となって進めている仕事で、2年生の終わり頃からようやく少しずつ設計作業も任せてもらえるようになっています。

―部長という立場でチームをまとめているそうですね。部長就任のきっかけを教えてください。

2年生の大会が終わったタイミングで部長になりました。現役として活動するのは4年生までなので、本来であれば、大会後に3年生の中から部長を選出します。しかし、私たちの場合、3年生が少なく、実質的に活動しているのは2年生が中心だったんです。そこで、2年生から部長を出すことになり、話し合った際に周りから「橋本がいいんじゃないか」と言ってもらい、自分自身もやってみたいと思ったので、部長に就任しました。

おそらく1年生の頃から、周囲に声かけをしたり、先輩が企業に行く際に積極的について行ったりしていたので、「向いている」と感じてもらえたのだと思います。あとは、よく喋るタイプというのもあるかもしれません(笑)

―部長就任当初、不安はありませんでしたか。

正直ありました。上の学年で在籍している人は少なく、ノウハウの伝承も十分とは言えない状態です。そのような中、「本当に自分たちだけで車をつくれるのか」「チームをまとめられるのか」と不安に感じていました。

部長になってから1年ほどですが、いまだに不安は尽きません。卒業生の方や最上級生の助言を受けながら、なんとか前に進めています。

―部長として大切にしていることはなんでしょう。

一番意識しているのは、弱音を吐かないことです。もちろん本音では「間に合うかな」と不安に思う場面もあります。でも、1〜2年生のメンバーがすごく真面目に頑張ってくれているので、頼りない姿は見せていられません。

また、方針や進捗はできるだけ丁寧に共有するようにしています。私自身、低学年の頃は「全体がどう動いているのかわからない」と思う場面がありました。全体像が見えないと、自分のやっていることがただの単純作業に思えてしまい、モチベーションが下がってしまいます。

そのため、部長になってから毎週ミーティングを開くようにしました。今チームがどこに向かっているのか、なぜこの作業が必要なのかを全員が意識できるようにしています。

限られた資金と時間の中で、自分たちらしい一台をつくる

―製作で工夫していることを教えてください。

どうしてもお金が限られているので、予算をどう使うかは常に考えています。毎年、神戸市からの支援金と後援金、部費を合わせて100万円ほど予算がありますが、ソーラーカーを1台つくるには、普通は250万円くらいかかるものです。実は全然足りません。

だからこそ、「これは絶対に必要な部品か」「今でなくてもいいのではないか」と優先順位をつけて進めています。モーターのようにどうしても購入が必要なものもありますが、工夫すれば自分たちでなんとかできるものは極力自作しています。必要なもののリストや作業スケジュールを細かく書き出し、「本当に今これをやるべきなのか?」を何度も確認しながら進めています。

昨年からは個人スポンサーの募集にも挑戦しました。プロのレーシングチームは、スポンサーのロゴを車体に載せています。同じように、スポンサーを募り、支援してくれた方にはグッズを渡したり、名前やロゴを車体に載せたりして、お返しするという小さな試みです。将来の資金調達につながればと思います。

―活動の中で楽しいと感じる瞬間はどんなときですか。

やっぱり、実際に車を走らせて、壊れずに動いた瞬間です。「本当に自分たちで車をつくっているんだ」と実感できる瞬間は何度経験しても感動します。小さい頃から車が好きで知識は増えていっていましたが、「知っていること」と「つくれること」は全然違います。自分の知識や経験が形になっていく感覚が、今はすごく楽しいです。まだまだ勉強中ですが、これからももっと成長したいと思っています。

―車づくり・ものづくりに向き合う上で、大切にしていることは何ですか。

ただのコピーで終わらせないことです。先輩方から受け継いだノウハウはもちろん参考にしますが、全く同じものをつくるだけでは、極端に言えば知識がなくてもできてしまうと思っています。「自分ならこうする」「こうした方がいいのでは」といった、自分ならではの視点を入れることは意識しています。私たちはただの機械ではなく「人」なので、自分だからできることはなんだろうと、常に考えながら製作に向き合っています

―今度の大会ではどのような結果を残したいですか。

総合順位を一つでも上げたいです。社会人チームも参加する大会ですので、「学生でもここまでできるんだ」ということを結果で示したいと思っています。「負けたくない」「負けていられない」という気持ちが一番の原動力です。

―今考えている、卒業後の進路や将来の夢について教えてください。

レースエンジニアになりたいと思っています。プロのレーシングチームの車をセッティングしたり、調整したりする仕事です。実際には機密事項が多い仕事なので、現状どのようなことをしているのかはあまり知らないのですが、ソーラーカーチームでの活動を発展させた形であるという認識を持っています。今の経験を生かして夢を叶えられたらと思いますが、もしそうでなくとも、何かしら自動車に関わる職業につけたら嬉しいです。

―最後に、進路に迷う中学生に向けてメッセージをお願いします。

高専への進学は、多くの人が悩む選択だと思います。私自身、普通高校に行っていたら、と思う瞬間も正直ありました。でも、「将来自動車の仕事に就きたい」「少しでも早くそのための勉強をしたい」という軸がはっきりしているからこそ、頑張っていこうと思えました。

高専に入ること自体が目的になってしまうと、思い悩むことも増えるでしょう。「将来何がしたいのか」という軸さえ持っていて、高専とマッチすれば、高専はその近道になります。

ただ、高専から大学編入もできますし文系に進む選択肢もあるので、進路が狭まるわけではありません。なので、決意ができたら迷いなく進むべきです。自分のやりたいことを考えて、迷いのない選択をしてほしいと思います。

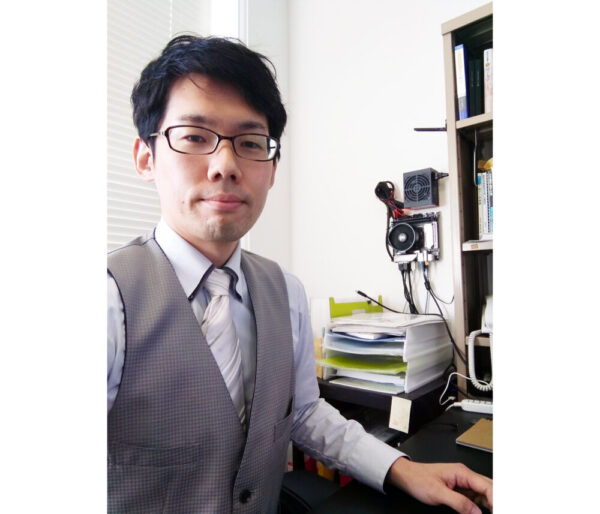

橋本 駿氏

Shun Hashimoto

- 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 3年

神戸高専ソーラーカーチーム 部長

2023年4月 神戸市立工業高等専門学校 機械工学科 入学

神戸市立工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 10年間の研究が地球環境大賞を受賞! 鉄鋼スラグを用いた画期的な藻場創出プロジェクトに迫る

- 宇部工業高等専門学校 物質工学科 教授

杉本 憲司 氏

- やりがいはあとからついてくる。一等航海士が語る、船でしか得られない経験と魅力

- 日本郵船株式会社 一等航海士

川西 雄太 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 「やさしく、ふかく、たのしく」学ぶ情報工学。色付き有限オートマトンの可能性

- 大島商船高等専門学校 情報工学科 准教授

高橋 芳明 氏

- 「高専生はかっこいい!尊敬する!」学生に厳しかった安里先生の、考えが変わったきっかけとは

- 新居浜工業高等専門学校 機械工学科 教授

安里 光裕 氏

- 前代未聞のキャンピングカーづくり。「呉キャン」の熱意が形になった“秘密基地”の全貌を明かす!

- 呉工業高等専門学校 機械工学科 学生

林 聖和 氏

- 半年ごとの学会発表が育てる力。研究と学会運営の両輪で学生の挑戦を支える

- 北九州工業高等専門学校 生産デザイン工学科

情報システムコース 准教授

北園 優希 氏

- 学生と二人三脚で取り組む、ロボコンを通じた人間力の育成

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授

田中 昭雄 氏

-300x300.jpg)