.png)

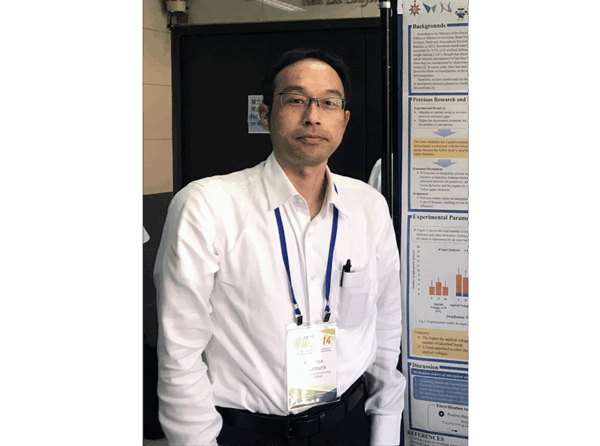

奈良高専の校長を務める近藤科江先生。かつては薬剤師の道を目指しながらも、免疫学に惹かれて研究の世界へ。留学先でウイルス免疫学を学び、帰国後はがん研究に長年打ち込んで、東京工業大学(現:東京科学大学)では同大部局初の女性教授や大学初の女性学院長を歴任しています。これまでの女性研究者としての挑戦と、奈良高専のこれからを伺いました。

心を動かした「楽しそうな研究」との出会い

―幼い頃の夢は薬剤師だったそうですね。どういった理由だったのでしょう。

父に「手に職を」と勧められたのがきっかけです。小さい頃、小児ぜんそくで咳が止まらず、薬にお世話になることが多かったので、「薬の仕事は人の役に立てるかも」と大学では薬学部への進学を決めました。ただ、転勤の多い家庭だったので、その土地になじむことで精一杯で、進路を深く考える余裕がなかったのも正直なところです。

両親は、高校を卒業したら就職するものだと思っていたので、「大学に行きたいなら自分でなんとかしなさい」と言われ公立大学へ進学しました。奨学金は授業料を払うので精一杯で、塾講師や家庭教師のアルバイトで生活費を補っていたため、大学では遊ぶ余裕はありませんでしたね。

―研究の道に惹かれたきっかけを教えてください。

薬剤師を目指して岐阜薬科大学に進学したものの、途中から違和感が出てきたんです。病気を治すために患者さんと向き合う仕事を想像していましたが、当時の病院での薬剤師の仕事は思っていたような業務ではなく、極めつけには先生から「数が数えられて、ハサミが使えればできる仕事だ」と言われて、ショックでした。それで「もっと人の病気を根本から治すような仕事がしたい」と思うようになったんです。

また、大学に入学して間もなくバイク事故で足を骨折し、8ヶ月入院した時の経験も大きかったです。同室のリウマチの患者さんが日に日に悪化していく姿を目の当たりにし、「何とかできないか」と自然に考えるようになりました。

ちょうどその頃、NHKの番組で「リウマチは免疫の病気」であることを知り、免疫学に興味を持ちました。免疫を勉強したらリウマチの患者さんを助けられるかもしれない——それが研究を始めるきっかけになりました。

―そんな中で、永井博弌先生との出会いがあったそうですね。

免疫の勉強を少しずつ始めて、面白いなと思っていた矢先、当時助教授で後に岐阜薬科大学の第9代学長となる永井博弌先生の薬理学の授業を受ける機会がありました。ご自身の研究(免疫薬理学)について語ってくださり、正直研究の内容はほとんど覚えていないのですが(笑)、「すごく楽しそうに研究しているな」と、その印象が強く残っています。「私もあんなふうに研究がしたい」と思いました。

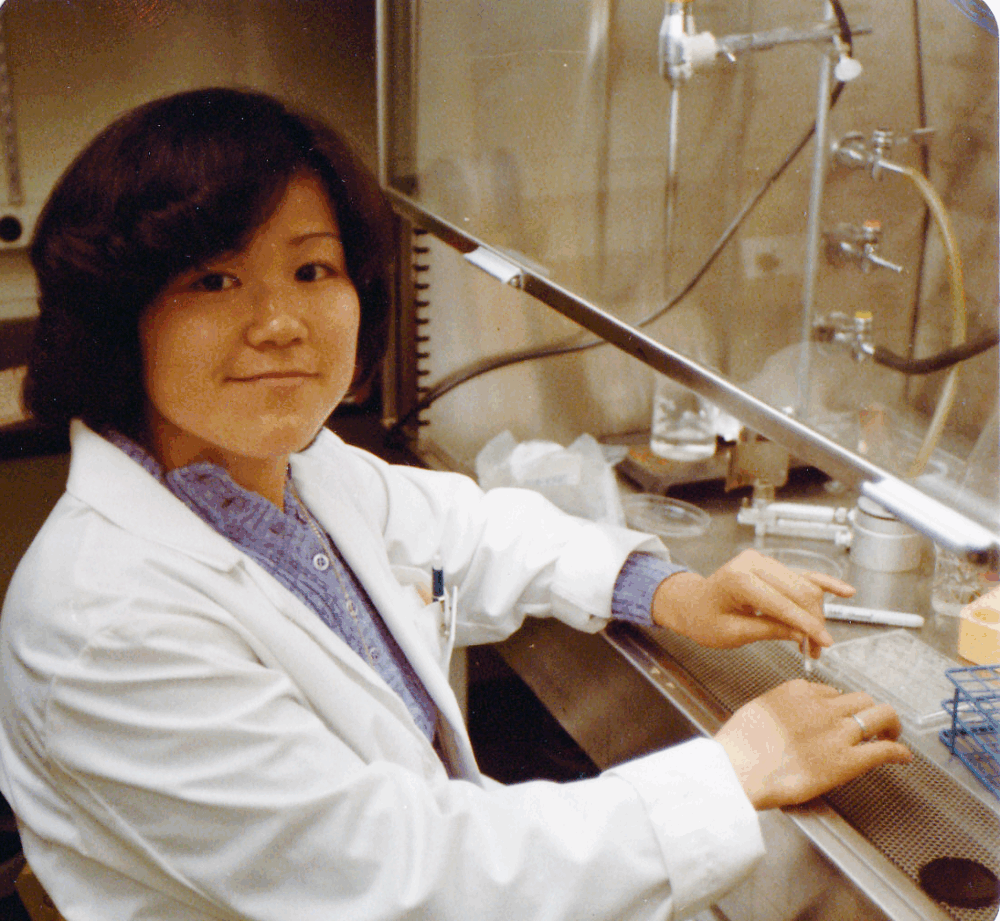

講義が終わったその足で、永井先生の研究室に「研究させてください」と頼みに行きました。薬理学教室は当時、女子学生の配属は認めていなかったのですが、納得がいかずに粘って頼み込むと、永井先生が薬理学の教授に交渉してくださって、入れていただけたんです。

初の女子学生ということで、好奇の目でみられることが多かったですね。ただ、気にしていてもしょうがないので、自分ができることを精一杯やるというスタンスで毎日朝から晩まで研究室にいました。私の後に女子学生が増えたそうなので、「女子でも研究にしっかり取り組める」という姿は示せたのではないかと思います。

―大学卒業後は、そのまま同じ大学院へ進学とはならず、海外へ留学されたんですね。

大学院に進学したかったのですが、当時はまだ「女子は大学院には行かせない」という風潮が残っていました。大学院の定員は限られているので、結婚して辞めてしまう女子学生にその枠を使わせるわけにはいかない、という考えが普通だったんです。それで、日本での進学は諦めて、当時、免疫学が進んでいたアメリカへの留学を決意しました。

周囲に誰も留学経験者がいなかったので、すべて自力で情報収集しました。名古屋のアメリカ領事館まで行き、免疫学のある大学情報を手作業で調べて、必要な条件を全部書き写して……。GREという留学に必要な試験を受けるために、金曜の授業終わりに夜行列車に乗って、東京へ向かったこともあります。

応募しようとしていた奨学金の理系枠が突然なくなったこともありましたが、最終的には大学の先生からロータリー財団を紹介してもらい、受け入れていただきました。その時は「やっと行ける」と、ホッとした思いでした。

―留学先の大学は、希望通りだったのでしょうか。

いえ、正直に言うと、希望とは違いました。自分で30校ほど出願して、合格は1校だけ。しかし「そこは日本人が多いからダメだ」とロータリー財団に却下されてしまったんです。財団は日米交流の目的があるので、日本人の少ない学校でないといけなかったようです。そうして、ロータリー財団が「ここなら」と勧めてくれたニューヨーク州のオルバニー・メディカル・カレッジへの留学を決めました。

「女性だから無理」それでも研究をやめなかった理由

―留学中は、想像以上に大変だったと伺いました。

大学院に入学したのですが、最初の2年間は医学部の学生と同じ授業をうけて、成績でA、B、Cの三段階のB以上を取る必要がありました。アメリカでの授業では医学用語がまったくわからず、先生が黒板に走り書きした文字もまったく読めないんです。授業を録音して、帰ってから一言一句すべて書き起こし、現地の学生が貸してくれたノートと内容を突き合わせながら必死に勉強しました。本当は講義を受けながら研究しなければならないのですが、研究をする余裕なんてまったくありません。

途中からは、もう半分意地でした。「女性だから無理だよ」と何度も言われてきたからこそ、簡単に引き下がりたくなかったんです。断念して帰ることはできませんでした。

―留学先での研究は、希望していた免疫学ではなかったと聞きましたが、モチベーションはどう保っていたのでしょう。

配属された研究室はウイルス学の分野でした。当時はあまり人気のない分野で、私自身も免疫学を学びたかったので正直「ここじゃない」という思いはありましたね。

それでも、免疫にも関係のある「ウイルス免疫学」という分野で、完全に希望から外れていたわけではありませんでしたし、実際に取り組んでみると、意外にも面白さを感じるようになりました。

ウイルスが今ほど注目されていなかった時代でしたが、今になって、当時ウイルス学をしっかりと学べたのは良かったなと感じます。最終的にはその研究で一本論文を書くことができ、形として成果を残せたのは大きな励みになりました。

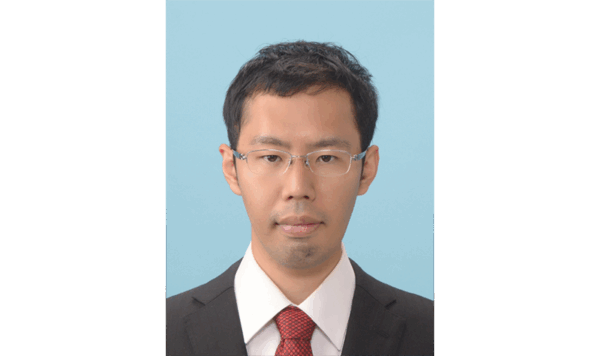

―帰国後は、大阪大学で腫瘍ウイルスの研究に進まれています。

.png)

アメリカでPh.D(博士)を取るという選択肢もあったのですが、本来やりたかった免疫学ではありませんし、帰国する決断をしました。アメリカでの指導教員のつてで大阪大学の先生を紹介していただき、同大学院への進学を決めました。

当時は、ウイルス感染ががんを引き起こすという説が注目されていて、腫瘍ウイルスの研究がとてもホットな時代でした。私もがんという難病に向き合う研究に魅力を感じましたし、「薬を開発できるかもしれない」という希望がありました。

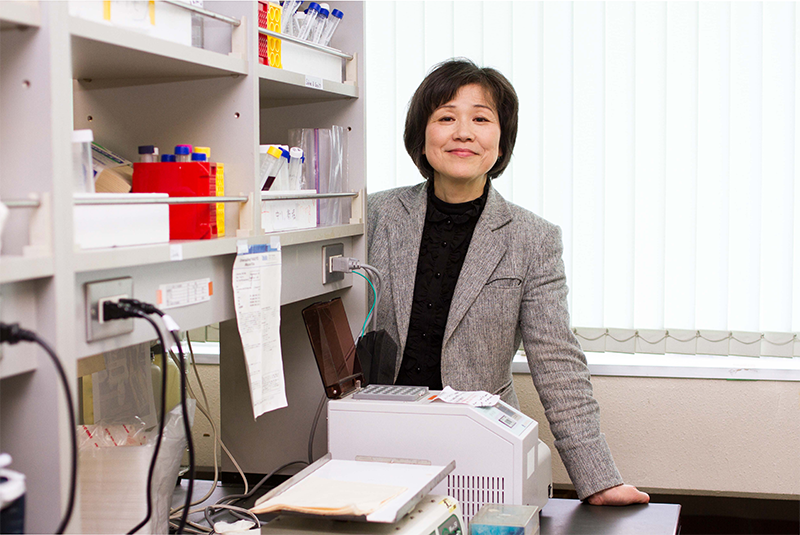

―その後長い研究キャリアを歩まれ、2010年には東工大の部局で初の女性教授に、その後、大学創設後初の女性学院長に就任されています。

最初から順風満帆だったわけではありません。博士課程に進む女子学生はほとんどいませんでしたし、優秀な女性研究者が次々とやめていく姿を見てきました。「女性は家庭に入った方が幸せだよ」なんて言われるのも珍しくなかった時代です。企業の面接に行ったこともありますが、「女性は高卒だろうが大卒だろうが同じ。上には上がれないからね」と面と向かって言われました。

.png)

それでも、私はただ研究を続けたかっただけ。10年近くポスドクとして場所を転々とし、やっと京都大学で助教になれました。初めてポジションを得られたときは本当に嬉しく、ようやく研究費を申請できるようになり、「やっと研究者として認められた」と思えました。

当時は子育て中で、毎日保育園の時間に間に合うよう、時間に追われながら研究をしており、いつも早い時間に研究室を出ることに周囲の理解は得られませんでした。でも、だからといって「やめよう」とは思いませんでした。周囲の理解が得られずにやめていった女性をたくさん見てきたからこそ「続けよう」と思えましたし、何よりやめてしまえば今までの苦労がすべて無駄になってしまう。前に進むしかないと強く思えました。

それから子どもが大学に入る頃、東工大生命理工の公募に応募し、採用されました。まさか自分が部局初の女性教授として着任するとは思っていなかったので本当に驚きました。その後は学院長も務めることになり、気づけば「東工大初の女性○○」という肩書がいくつもついていました。

―現在は奈良高専で校長を務めていらっしゃいます。高専に対する印象はいかがでしょうか。

定年退職時に、当時の益学長から高専校長に推薦いただきました。国立高専機構の谷口功理事長が直接会いに来てくださって、「女性の校長をもっと増やしたい。ぜひ力を貸してほしい」と言われたんです。私はそれまで高専というものを詳しく知らなかったのですが、高専出身の学生が研究室に入ってくることがあり、「優秀な学生が多いな」という印象は持っていました。自分に何かできることがあるなら、とお受けした形です。

実際に高専に来てみると、大学とはまったく別の文化があると思いました。特に驚いたのは、教員たちがとても熱心に学生の指導をしていること。大学が50年後の技術を追究する場だとしたら、高専は学生とともに手を動かし「今すぐ社会で役立つ技術」をつくる場だと感じました。

今が変わり目。学生も教員もみんなが変化の当事者に

―奈良高専の特徴を教えてください。

奈良高専は「高い研究力」「優秀な学生層」を強みに、これまで先進的な教育・研究活動を展開してきました。その成果は高く評価され、「高専御三家」とも称されたほどです。

具体的には、実践的な課題解決に力を入れている点が特徴です。企業や地域の課題に対して、学生が自ら現地に出向き、課題を見つけて解決策を考えるような授業が組まれています。日本の将来を支える人材を育成するという意味では素晴らしい取り組みだと思います。

また、今年の7月には、第57回国際化学オリンピックで奈良高専の学生が金メダルを受賞しました。学生自身の能力や努力の結果であるのは当然ながら、こうした成果の裏側には、先生方が基礎学力をしっかりと教え、学生を育てようという強い想いがあることも感じています。実践的な学びと基礎力のバランスが取れていることが、奈良高専の強みです。

.jpg)

―学生の挑戦を後押しする風土もあると伺いました。

奈良高専にはロボコンやプロコンなど、さまざまなコンテストに参加する文化があります。ただ、コロナ禍を経てから、学生の積極性が少し落ちてきているようにも感じます。「やりたいけど、無理かも」と諦めてしまうケースも増えているようです。

そこで、今年からクラウドファンディング制度を取り入れ、これから実際に進めようとしています。アントレプレナー教育の一環として、自分の「やりたい!」を社会に発信し、共感を得て実現していく。その力を養ってほしいと考えています。

―令和9年度には改組を予定しているそうですが、どういった背景でしょうか。

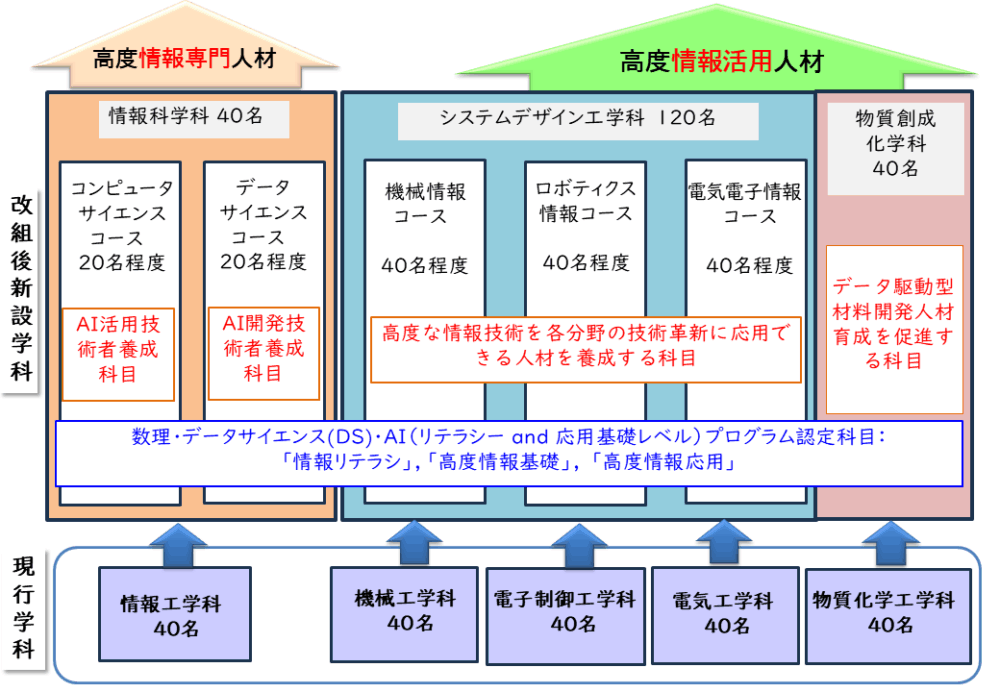

「専門分野にもAIにも強い奈良高専」を目指し、令和9年4月から、現行の5つの学科を3学科5コースに再編する改組を予定しています。

具体的には、現在の「情報工学科」を「情報科学科」に再編し、AIを支える高度情報基盤の開発を学ぶ「コンピュータサイエンスコース」と、最先端のAIの研究開発やビジネスへのAI活用を学ぶ「データサイエンスコース」を設置し、高度情報専門人材の育成につなげます。

また、現行の「機械工学科」「電子制御工学科」「電気工学科」の3学科を「システムデザイン工学科」に統合してその下に3コースを設置、「物質化学工学科」は「物質創成化学科」に再編します。この2つの学科では高度情報活用人材の育成が狙いです。

これからの社会では、AIやビッグデータ、CADなど情報学を活用する知識はどの分野にも必要になっていきます。情報工学だけの話ではなく、機械や電気、電子制御、化学を専攻する学生にも、「自分の専門分野でAIをどう活用するか」を考えられる人材になってほしい。だからこそ、文部科学省「高専機能強化支援事業」※のご支援を頂き、全学科を対象として情報学を主軸としたカリキュラム改革を進めています。

※大学または高等専門学校の設置者に対し、デジタル・グリーン等の成長分野への学部転換・新設などの改革を行う大学・高専を支援し、これらの分野を牽引する人材の育成を促進することを目的とした助成事業。奈良高専は第3回公募において選定されています。

―改革にあたって、現場の反応はいかがでしたか。

全学生を対象とした情報学の導入には最初はかなり反発があり、「情報の学科じゃない」「専門が違う」といった声もありました。ですが、生成AIが驚異的な速さであらゆる分野に導入され、社会が変わりつつあります。また、学生の学び方・考え方が変わってきている今、私たち教員も変わらなければいけません。興味を持って取り組んでもらえるような授業をしていく必要があります。

学生も待ちの姿勢が多くなっているように見受けられますが、自分から行動を起こすように変わっていかなければなりません。意思表示をすること、自分から提案していくことができるようになってほしいです。

そのため、今回の改組は「一斉に変わろう」というメッセージが含まれています。教職員も学生も、みんなが当事者となり、「変化を待つ人」ではなく「変化を起こす人」になってほしい。そんな転換点にしたいと思っています。

―奈良高専の教育を通じて、どんな学生を社会に送り出したいと考えていますか。

奈良高専の卒業生は、どうしても東京や大阪、名古屋といった大都市に流れてしまいます。それ自体は悪いことではありませんが、地域とのつながりが希薄になっているのは課題です。

だからこそ、関西圏全体を視野に入れて、他の高専とも連携しながら、「地域に根ざした高度人材」の育成を目指していきたいと思っています。「奈良高専の学生は、情報技術に強い」と言われるような特色を持った教育が理想です。

―最後に、高専生に向けて、メッセージをお願いします。

高専の5年間は、じっくり自分と向き合うことができる時間です。周りの学生と比べるのではなく、悩んだり、失敗したりしながら、自分の「好き」や「得意」を少しずつ見つけていく「自分探し」を在学中にしてほしいです。そして、それをどう活かしていくかを考えてほしいと思います。

失敗してもいい。失敗が許されるのは、学生の特権です。うまくいかなくてもいい。まずはがむしゃらに何かに取り組んでみることです。思うような結果にならなかった時、何故上手くできなかったのか考えて再挑戦してほしい。より良いアプローチを考えるチャンスをもらったとポジティブに捉えて、多面的な視野を持って物事を見る、独自の視点や感性を大事にして考える、そういう挑戦を続けていってほしい。そんな体験の中で、自分でも気づいていなかった「潜在的な力」が芽を出し、育っていくことと思います。

近藤 科江氏

Shinae Kondoh

- 奈良工業高等専門学校 校長

-470x313.png)

1981年3月 岐阜薬科大学 薬学部 厚生薬学科 卒業

1984年5月 Albany Medical College (NY), Dpt. Microbiology & Immunology 修士課程 修了(M.S.)

1989年3月 大阪大学大学院 医学研究科 腫瘍ウイルス学 博士課程 修了(医学博士)

1990年4月 日本学術振興会 特別研究員

1993年4月 新技術事業団「岡山細胞変換プロジェクト」 研究員

1996年10月 京都大学 研究生

1999年5月 京都大学大学院 医学研究科 助手

2004年6月 京都大学 医学研究科 COE研究員・助教授・准教授

2008年4月 京都大学 医学研究科 特定教授

2010年4月 東京工業大学大学院 生命理工学研究科 生体分子機能工学専攻 教授

2016年4月 東京工業大学 生命理工学院 教授

2020年4月 東京工業大学 生命理工学院 学院長

2023年4月より現職

2023年7月 東京工業大学 生命理工学院 特定教授(兼任)

奈良工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ

- アイリスオーヤマ株式会社 会長室

株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)

武市 賢人 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 「パワーバランスが取れた公平な訴訟」を目指して。「法律」という武器をつくって磨く、鍛冶屋になりたい!

- 広島商船高等専門学校 流通情報工学科 准教授

金子 春生 氏

-300x300.png)