高専生が自ら加速器を製作する——そんなユニークなプロジェクトが多くの高専(茨城・小山・長野・津山・豊田・沖縄・群馬)で進行中です。その名も「AxeLatoon(アクセラトゥーン)」。この取り組みの背景や加速器の魅力について、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の大谷将士先生と、小山高専の長尾和樹先生にお話を伺いました。

加速器——それは、私たちの生活を支える身近な存在

─加速器とはどのような装置で、どのような分野で使われているのでしょうか。

大谷先生:加速器とは、陽子や電子といった目に見えない小さな電気を帯びた粒子を加速させ、高エネルギー状態にする装置です。この高エネルギー状態になった粒子は、研究装置としてだけでなく、医療や産業界などさまざまなところで利用されています。

たとえば医療の分野では、加速させた電子を用いたX線検査や、陽子・イオンをがん細胞に照射して行う放射線治療などに広く活用されています。産業界では、工業製品の内部構造を非破壊で検査する透視検査などに加速器が利用されています。このように、加速器は私たちの健康や安全も支えている、とても身近で実用的な装置なんです。

© 高エネルギー加速器研究機構

─お二人が加速器に興味を持ったきっかけを教えてください。

大谷先生:私は高松高専(現:香川高専 高松キャンパス)に本科3年生まで通っていたのですが、その時に素粒子※が専門の物理の先生と出会ったことがきっかけです。素粒子研究は、加速器で高エネルギー状態にした小さな粒子を使って行うのが王道の研究手法です。先生がすごく楽しそうに研究をされている姿を見て、素粒子や加速器に興味を持つようになりました。

※物質を構成する最小の粒子のこと。電子のほか、陽子や中性子を構成するクォークなどが挙げられる。

そして、素粒子についてもっと深く学びたいと思った私は、素粒子研究においてトップレベルを誇る京都大学への進学を決断しました。しかし、京都大学の理学部は編入学ができません。そのため、高専を3年次で修了し、京都大学に入学したのです。

長尾先生:大学生の頃、研究室の先生に加速器を使ったマイクロ波を研究するよう勧めていただいたことがきっかけです。私は大学時代にパルスパワー、つまり「ゆっくり貯めたエネルギーを一瞬で使う技術」について研究をしていまして、パルスパワーで大電流ビームを発生し、そこからマイクロ波を発生させ、ビーム挙動を明らかにしていました。

高専生が加速器製作に挑戦! 「AxeLatoon」について

─2020年から始まった加速器製作プロジェクト「AxeLatoon」とは、どのようなプロジェクトですか。

大谷先生:一言で言うと、「高専生が自分で加速器をつくる」プロジェクトです。高専生くらいの年齢で加速器をつくるのは、世界的にも非常にユニークな取り組みだと思います。もともとは私が勤めているKEKの先輩から、「高専で加速器コンテストができたら面白いよね」というアイデアをいただいたことがきっかけで、活動を開始しました。

加速器をつくるには、機械加工や電子・電気系、情報処理の技術、建設分野の知識など、複合的な技術・知識が必要になります。そこで、「高専のさまざまな学科の力を合わせれば、加速器をつくれるのでは?」と考えました。

また、私自身、高専時代に学んでいた知識が実社会でどのように使われているか、よくわからないままに高専生活を送っていたんです。加速器製作を通じて、高専で学んだことを肌で実感してもらえるプロジェクトを目指して活動しています。

長尾先生:小山高専に着任する前から、加速器製作プロジェクトの話は聞いていました。私が卒業する時に、長岡技術科学大学の先生から大谷先生をご紹介いただいたことがきっかけで、このプロジェクトに関わることになったんです。

普通高校の場合、物理の授業で加速器の理論的な部分については学ぶそうですが、高専では授業の中で直接的に加速器について扱う機会はほぼありません。加速器を専門にされている先生も少ないですし。何か特別なきっかけがないと、高専で加速器について学ぶ機会は少ないかと思います。

―AxeLatoonでは、どのような加速器をつくっているのでしょうか。

大谷先生:サイクロトロン加速器をつくっています。加速器には様々な種類があるのですが、このサイクロトロン加速器は渦巻き状に粒子を加速させるものでして、まっすぐに加速させる加速器よりも場所をとらないといった特徴があります。

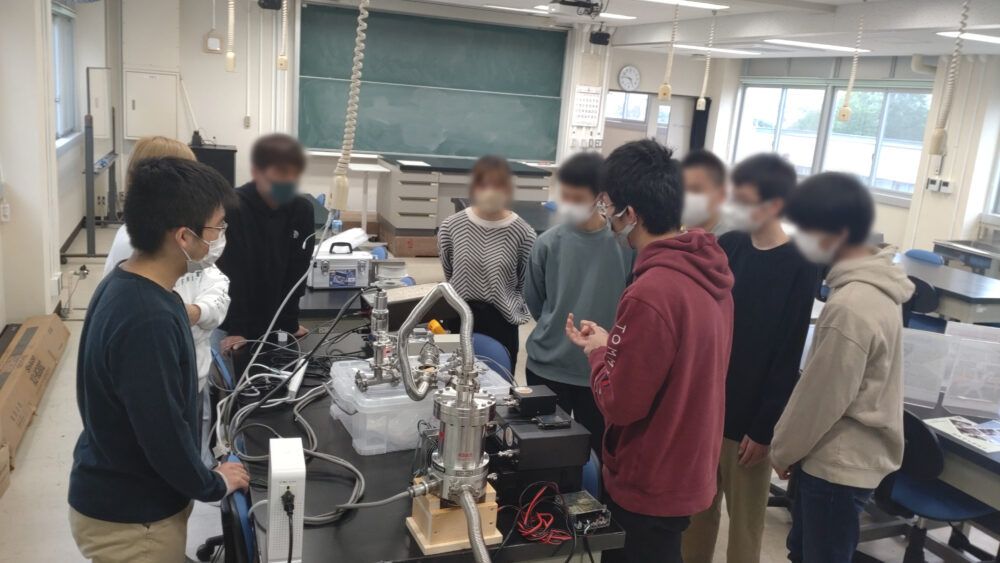

─小山高専ではチーム「Athena(アテーナ)」として活動されています。こちらはどういった取り組みをされているのでしょうか。

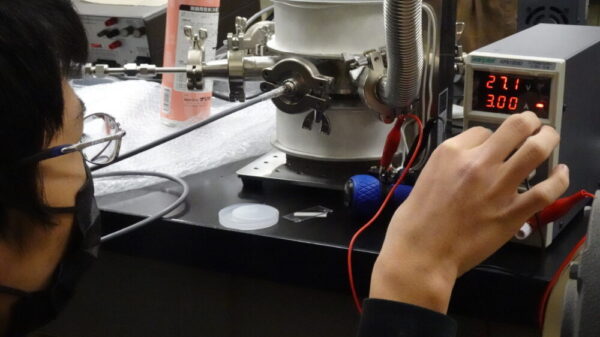

長尾先生:部活動として、学生たちが放課後に週1回集まって加速器を製作しています。小山高専では、すでに手のひらサイズのサイクロトロン加速器の運転を成功させていまして、あとは加速された粒子を観測するだけという段階まで進んでいます。

長尾先生:参加している学生の学科はさまざまで、電気系だけではなく機械系の学生もいますし、物質系の学生もいます。学生たちは楽しそうに取り組んでくれていますね。基本的に自由にさせていまして、「失敗して壊してしまっても、そこから何かを得られるならいいよ」というスタンスで取り組んでもらっています。

─実際に加速器をつくってみることは、難しいことなのでしょうか。

長尾先生:正直、今回のプロジェクトを初めて聞いたときは、大学時代に加速器を使って研究していたこともあって、簡単につくれるだろうと思っていました。しかし、加速器を操作するのと自作するのとではまったく違い、難しいと感じましたね。

というのも、私が大学で使用していた加速器は大量に電子を発生させるタイプで、現在つくっているような小量の電子を加速させる小型加速器ではなかったので、勝手が全然違っていたんです。自分が知っている物理法則が適用できない場合も多くあり、奥深い世界だと思いました。

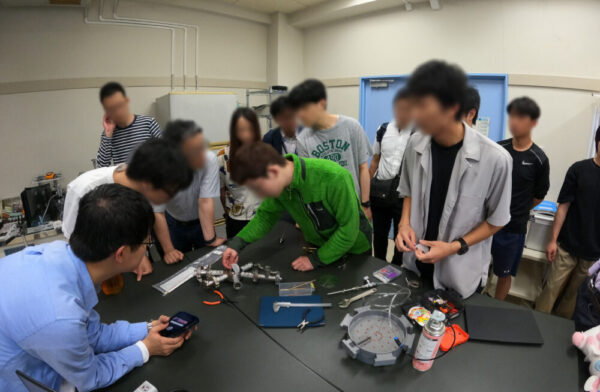

─AxeLatoonでは各高専との交流会や、KEKでの加速器見学会を実施されています。その成果と、学生の反応について教えてください。

大谷先生:今年KEKで実施した交流会と加速器見学会では、小山・長野・豊田・群馬・沖縄の各高専から集まっていただきました。交流会では加速器製作の活動報告や議論を通じて他高専との交流が促され、高専間の横のつながりを築く機会になったのではないかと思います。

大谷先生:また、KEKにある加速器を見学いただいた際は、そのスケールの大きさに驚く学生が多かったですね。KEKは茨城県つくば市にあり、地下トンネルの中に周長3kmの大きな加速器を有しているんです。さらに、機械工作センターや超電導加速器をつくる工場など、ものづくりに直結する施設も見学していただきました。普段学んでいる技術を使う場所だからか、興味を持っていただけたようです。

長尾先生:小山高専はKEKと距離的に近く、幼い時からKEKの一般公開で見学したことがある学生も非常に多いです。KEKには本校の卒業生も多く勤務しており、先輩が実際に働く姿を見て、将来のキャリアとして「加速器に携わりたい」と考えるようになる学生も多いですね。

─実際に加速器をつくるという体験学習の意義について、どのようにお考えですか。

大谷先生:やはり実験をして、動かしてというプロセスを通じてでないと、真の理解は得られないというのが私の考えです。私も高専時代、机の上で教科書を見ながら勉強するだけでは、あまり身についてないことが多かったんですよね。自分のつくった加速器で物理現象が起こる様子を目の前で見ることで、真の理解が得られるのではないかと思います。

長尾先生:高専で行う実験は「理論通りになっているか」の確認で終わってしまう場合が多いんです。卒業研究でアドバンストな研究を行う研究室も多いですが、どうしても「うまくいった/いかなかった」で終わってしまうことが多々です。

加速器の製作においても、理論通りにいけば動くはずのものが動かない、といった場面によく遭遇します。そんなとき、「なぜうまくいかなかったのか」を考えることは重要です。加速器の製作を通じて、「予期せぬ失敗」や「意図せぬ成功」を体験することは、技術者を目指す学生にとって貴重な経験だと思います。

加速器の進化が切り開く未来

─現状の高専における加速器製作の課題と、将来の目標を教えてください。

大谷先生:高専生といえども、加速器の全体像をすぐに理解するのは難しいので、段階的に学びながら取り組める体制を整える必要があると感じています。そのためには、製作に関するマニュアルや動画、教科書的なものを整備することも重要です。将来的には、加速器製作を全国の高専に広めて、ロボコンならぬ「加速器コンテスト」を実施するのが一つの最終目標ですが、まだまだ道半ばですね。

長尾先生:一番は学生が興味をもって楽しく取り組んでくれることだと思っていますが、最初は難しいので、道筋をどうつくってあげるかが課題だと感じています。Maker Faireへの出展や学会での発表など、細かい目標を立てる(締め切りを設ける)ことで学生のモチベーションを上げる工夫をしています。

長尾先生:また、小山高専で加速器製作が始まったのは2021年度からでして、当時1年生だった学生は5年生になっているので、彼らのノウハウをどうやって後輩に引き継ぐかも考えなければいけません。これは小山高専だけでなく、そのほかの高専でも言えることだと思います。

さらに、加速器の製作は、材料費などのお金がかかることも課題の一つです。現在は、KEKや総合研究大学院大学などからご支援をいただいて進めています。

と、ここまでネガティブな話をしましたが、小山高専では中学生を対象とした学校紹介でこのプロジェクトを取り上げていただいていまして、それがきっかけで本校に入学し、加速器を製作している学生が2人いるんです。また、小型加速器の製作に取り組んでいることを知った企業の方から「小型加速器の低いエネルギーだからこそ、こんなことができませんか?」といったお問い合わせも増えていまして、教員として楽しくなってきています。

大谷先生:加速器学会のブースにも数十社の企業さまに出展いただいていますし、製作にあたっては、メーカーなど様々な企業さまにご協力いただいています。加速器の製作にはいろいろな知識や技術が必要ですので、多くの企業さまのお力添えがあって初めて成り立ちます。ご興味のある企業さまは、ぜひご一報をいただきたいです。

─お二人にとって、加速器の魅力とは何でしょうか。

大谷先生:やはり、さまざまな分野の発展を支える基盤技術でありながら、同時に最先端の技術でもあるという点ですね。

私が今取り組んでいるのは、加速ミューオンビームを生成するための世界初の加速器の開発です。ミューオンは宇宙から降り注ぐ素粒子のことで、X線よりもはるかに高い透過力を持っています。この素粒子を使って、ピラミッドや火山など、大型の構造物を傷つけることなく透視することができるんです。

数年前に名古屋大学の研究チームが、ミューオンを用いたイメージング手法で、クフ王のピラミッドの内部に巨大な空間を発見し、世界中でニュースになりました。私が取り組んでいる加速器開発はこの手法を飛躍的に発展させる可能性を秘めたものでして、「加速器で大量のミューオンを人工的につくることで、より高解像度なイメージング画像を得ること」を目指しています。

大谷先生:また、最近は加速器を広める活動の一環として、加速器やミューオンを題材にした曲の監修をさせていただきました。「加速器を知らない人がゼロ」になることを目指して、これからも頑張りたいです。

長尾先生:未知の領域を切り開いていける無限大のポテンシャルがあるのが、加速器の大きな魅力だと思います。そして、加速器は世界最大級の装置を使って世界最小の発見をする装置であり、宇宙などの未知なる世界を明らかにするだけでなく、私たちの生活も身近で支えているという、果てしない機能性に満ちた装置です。

普段何気なく使っているパソコンやスマートフォン、それらに使われている半導体、昨今のディジタル化社会の発展は、すべて加速器による電子の発見から始まっています。そういう意味では、私たちの身の回りのものはすべて加速器研究の応用で生まれたとも言えますし、そこにも魅力を感じます。

─最後に、現役の高専生にメッセージをお願いします。

大谷先生:放課後、一緒に加速器をつくりませんか? 楽しく取り組んでいただくのが一番ですが、この取り組みの中で今後のキャリアを考えるきっかけにもなればと思います。加速器はいろいろなことを肌で感じて学べる、とても良い教材です。最先端の科学技術に、一緒に挑戦しましょう。

長尾先生:高専は5年間という長い時間をかけて取り組むことができる、特別な学校です。そんな高専で、じっくり加速器製作に取り組んでほしいと思っています。今年の5年生の中には、この活動の影響か、放射線や粒子物理の分野へ進学を決めた学生もいます。失敗も含めて、ある意味「究極のものづくり体験」をすることで、「自分が将来的に何をしたいか」を考えるきっかけになれば嬉しいです!

◇

<お知らせ>

本記事の公開日である2025年8月6日(水)から東京都市大学 世田谷キャンパスにて開催される【第22回日本加速器学会年会】では、最終日の同月8日(金)の13時より、実際に加速器製作に取り組んでいる高専生と大谷先生が登壇し、プロジェクトに関する講演を行う予定です。参加に際しての事前登録は不要です。

詳細は第22回日本加速器学会年会のホームページよりご確認ください。

大谷 将士氏

Masashi Otani

- 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 准教授

2003年3月 高松工業高等専門学校(現:香川高等専門学校 高松キャンパス) 3年次修了

2007年3月 京都大学 理学部 卒業

2009年3月 京都大学大学院 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 修士課程 修了

2012年3月 京都大学大学院 理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 博士課程 修了

2012年4月 東北大学 ニュートリノ科学研究センター 教育研究支援者

2013年11月 高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 博士研究員

2017年4月 高エネルギー加速器研究機構 加速器研究施設 助教

2024年10月より現職

長尾 和樹氏

Kazuki Nagao

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 准教授

2015年3月 香川高等専門学校 詫間キャンパス 電子システム工学科 卒業

2017年3月 長岡技術科学大学 工学部 電気電子情報工学科 卒業

2022年3月 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 5年一貫制博士課程 技術科学イノベーション専攻 修了

2022年4月 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 助教

2024年4月より現職

小山工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- “なんとなく”の先にあった光。何事にも柔軟に挑戦する姿勢が、道を切り開いていく

- 秋田工業高等専門学校 創造システム工学科 機械系 知能機械コース 教授

小林 義和 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 「宇宙」「ロボット」への憧れで会社を退職!? チャレンジの連続が人生を面白くする

- 芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科 教授

飯塚 浩二郎 氏