本記事は国立高専の令和7年度入学者選抜学力検査の本試験を、月刊高専を運営しているメディア総研(株)の社員3人が実際に解き、その感想や対策方法などを独自の目線でお送りする記事となります。

入試問題を解いたのは、国立高専の卒業生であるS(高専卒1年目)とY(高専卒2年目)、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業したライター兼編集担当O(大卒10年目)です。

令和4年度の試験を実際に解いた前回から約3年が経過。あれからどのような変化が見られるのでしょうか。それでは、まず国語の問題について見ていきましょう。

<社会編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<理科編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

国語で知識が問われる問題

O:SさんとYさんは、国語は得意科目でしたか。

S:得意科目でした。そこそこ長い文章を読むこと自体も、そんなに苦ではなかったです。

Y:現役で入試を受けたときは割と点数を取れた科目でしたが、苦手意識を持っていました。

O:高専入試の国語対策としては、どのようなことをしていましたか?

S:高校入試と並行して高専入試対策をしていたので、速読などといったどちらの入試にも役立つ対策に重点を置いて勉強していましたね。高専入試だからといった、特別な対策はしていませんでした。

Y:私も特別なことはしていませんでした。高専入試を決めたのが中学3年生の12月になってからということもあって、過去3年分くらいの過去問を解いたくらいだったと思います。

O:そうなんですね。今回の入試は大問1が古文を含む評論文、大問2が評論文、大問3が小説でした。SさんとYさんは、特にどの大問で間違えましたか?

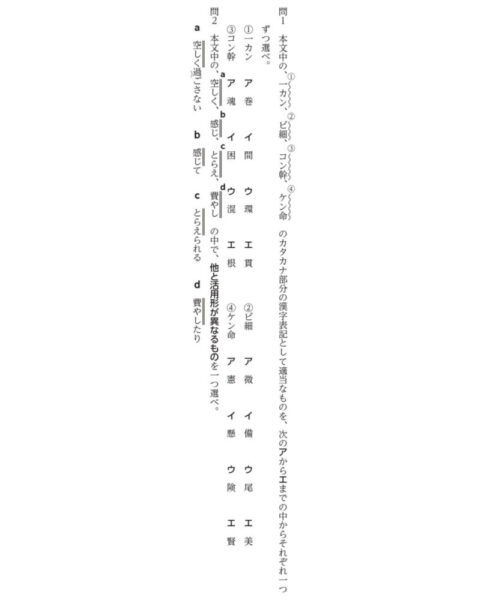

S:私は大問1でつまずいた感じがあります。特に知識を問う問題に苦労しまして、かなり時間を使ってしまった挙句、活用形を問う問2を間違えてしまいました。問1の漢字を問う問題は合っていましたが、こういうところは落としたくないですよね。

O:国語の入試問題では、必ず活用形や品詞、意味用法などを問う問題が1問は出題されていますね。漢字含め、ここは対策がしやすい箇所かもしれません。私も問2は間違えましたが……

S:あと、傍線部の意味を問う大問1の問4も、知識問題と捉えることができますよね。

O:たしかに、傍線部にある「関の山」に「一生懸命やってできる可能な限度」「これ以上できない」といった意味があることを知っていれば、「精いっぱい」という言葉が出てくる選択肢「イ」が正解だと推定することができますね。日常的に使われている慣用句的な言葉には、日頃からも注意しておきたいところです。

永遠に語られるテーマ「本文から読むか、問題文から読むか」

O:Yさんはいかがでしたか?

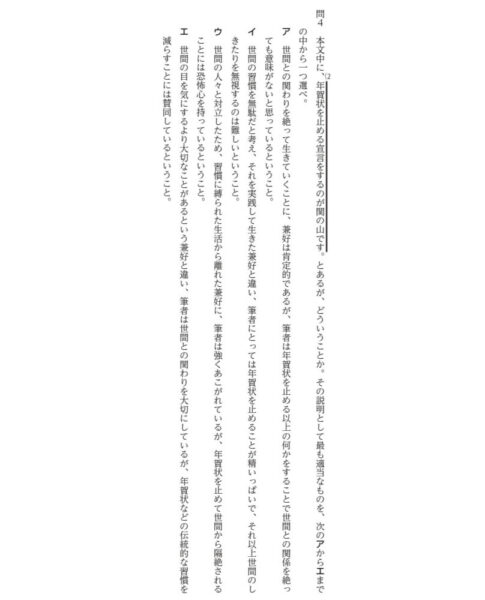

Y:大問3につまずきました。というより、時間が足りなくて大問3を解ききれなかったです。

O:Yさんは大問1→大問2→大問3の順番で解いたのでしょうか?

Y:はい。国語は苦手なものの、普段から小説は読むので、なんで小説から解かなかったんだろうと反省しています(笑)

O:大学受験期の私が1番苦手だったのは、国語の小説でした。理由としては、冒頭で何行かで説明されている「これまでの経緯」をすぐに呑み込めず、スムーズに読み始めることができなかったからです。

※著作権の関係上、原文部分は非公開にしています。原文部分は国立高専機構が公開している過去問からご覧いただけますので、コチラをご確認ください。

S:現役の受験生だった頃は、先に導入と問題文に目を通してから小説を読んでいました。導入と問題文が、小説本文を読む際のガイドライン的な役割を担ってくれるからです。逆に評論文は論理展開がはっきりしているので、まず本文を全部読んでから問題を解いていました。

O:国語の入試問題の解き方としてよく話題に挙がる点ですね。「先に本文を読んでから問題を解く」のか「問題を見てから本文を読むのか」という。

Y:私も先に問題を見てから本文を読んだ方がいいのかなと思った時期がありました。ただ、本文を読んだ後にまた問題文を読んだり、そこからまた本文を読み返したりと、結局時間がかかってしまったんです。結果的に、本文を一通り全部読んでから問題を解く方がスムーズだと思いました。

O:私もYさんと同じような理由で、素直に本文→問題文の順番で読んでいました。仮に「問題を見てから本文を読む」をしたとしても、「傍線部の前後を読むだけで問題を解く」なんてことはしていません。「傍線部の近くに答えがある」場合もありますが、それを信じ込んではいけないです。大問3の問1も、傍線部の前後を読んだだけではわからないと思いますよ。

S:ただ、大問3の問3みたいに、問題文の中で新たな文章が登場するケースがありますから、あらかじめ問題文にざっと目を通すことで、適切な時間配分ができると思います。自分に合った解き方を早く見つけたいですね。

※著作権の関係上、原文部分は非公開にしています。原文部分は国立高専機構が公開している過去問からご覧いただけますので、コチラをご確認ください。

高専で必要な国語力

O:大問2についても振り返ってみましょう。こちらはインターネットのメディア特性についての評論文でした。あまり聞きなれない専門的な言葉も多く、難解に思われた受験生の方もいらっしゃったと思います。

S:私は高専の機械系が出身ですが、高専に入るとこういった専門的な言葉がたくさん出てくる環境に身を置くことになります。授業の最初で専門的な言葉が紹介され、後からその説明がなされるという、評論文と同じような展開が起こっていた印象です。そういった適正を国語の問題で見ているのかもしれません。

O:これ、前回もお話しした内容なんですが、国立大学の理工系学部で2次試験に国語を必ず課しているところってほとんどなくて、東京大学や京都大学くらいです。でも、論文を読んだり、卒業研究に取り組んだりするにあたって、文書を正しく読み取る力は必ず必要になりますよね。技術者や研究者でなくても、その力は必要なはずです。

Y:私も高専生時代は論文を読んだり書いたりすることに苦労しました。国語に特別な対策をする必要はないと思っていましたが、ここで差を付けられると厳しいですし、高専に入学した後も苦労するかと思います。

O:あと、現在は生成AIの活用が多くの業界で進んでいますが、「生成AIは流暢に噓をつくから、気を付けないといけない」と言われていますよね。求められている「文書を正しく読み取る力」は、かつてと変わってきている可能性があります。AI時代において人間に最も試されている力かもしれません。

※本記事の内容は、あくまでS、Y、Oの独自の感想です。

◇

<国語の得点>

S:77点/100点 Y:77点/100点 O:92点/100点

◇

<お知らせ>

国立高専機構のホームページでは、入試過去問と正解、解答用紙が公開されています。

詳細はコチラをご覧ください。

◇

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏