音楽との出会いをきっかけに松江高専で信号処理に出会った秋田一平さん。大学ではアナログ回路の奥深さに魅了され、博士課程へと進学。民間企業や大学での勤務を経験した後、現在は産業技術総合研究所で社会実装を目指した研究に取り組んでいます。多様な経験と視点を強みに未来の研究者像を体現する秋田さんに、お話を伺いました。

自由と責任のバランスが自分に合っていた高専時代

―松江高専へ進学したきっかけを教えてください。

もともと理系分野が好きで、得意な方でした。ただ、当時はそこまで深く考えず、「楽そうだから」と情報系の高校への進学をぼんやりと考えていたんです。

そんなとき、中学校の先生から松江高専の推薦進学を勧められ、「受験勉強をせずに進学できるなら」と思い、受けることにしました。この頃はちょうどWindows 95が発売された前後で、「パソコン」というものが生活に浸透し始めた頃です。そのような時代背景だったため、自分が進学した情報工学科という選択は「当たり」だったように感じました。

―高専に入ってみて、どのように感じましたか。

思っていた以上に大変でした。授業のレベルが高く、特にプログラミングには最初は苦労した記憶があります。ただ、つくったものがすぐに試せることが面白く、だいぶ得意な分野になっていきました。

校風は自由で、そこが魅力でもありました。高校と大学の中間のような雰囲気で、校則も厳しくない。しかし、自己管理ができなければ進級は難しい。今振り返ると、この「自由と責任のバランス」が自分には合っていたと思います。

―高専時代、校外での活動もたくさんされたそうですね。

当時は(おそらく)アルバイトの制限がなかったので、さまざまな仕事を経験しました。日雇いの肉体労働から夜のお店まで幅広く、学内では出会えないような人たちとの会話は今でも印象に残っています。

異なる価値観を持つ人と関わる大切さを、早い段階で実感できたのは大きな経験でした。研究の世界でも、少し分野が違うだけで文化がまったく異なり、会話が噛み合わないこともあります。10代でそうした「違う視点」に触れられたのは、自分にとって大きな強みになったと思います。

―音楽活動にも熱中されていたとか。

中学生の頃からバンド活動をしていて、ライブハウスで演奏していました。きっかけは、友人の兄が聴いていたBOØWYというロックバンドにハマり、ギターを始めたことです。

高専では、ちょうどDJ文化が浸透し始めた時代で、電子音楽にも興味が広がりました。バンド用に電子音を作成するなどし、音にエフェクトをかけたり加工したりする過程で、「音をどう加工するか」という技術的な関心がどんどん高まっていったのを覚えています。

―高専での研究も、音楽とつながっていたんですね。

はい。研究テーマは、「特定のデジタル信号処理をPCでリアルタイムに行うためのアルゴリズム・ソフトウェア開発」でした。

具体的には、マイクで拾った音を加工するために当時は必要だった専用機器を、パソコンで実現できないかを探る研究テーマです。プログラムを組んで、信号処理でエフェクトをかけたり音を変化させたりする仕組みをつくっていました。

学術的に目新しい成果が出るようなものではありませんでしたが、高専ではそうした実践的な研究も評価されていました。「どうやったら実現できるか」をゼロから考えて組み立てていくプロセスがとても楽しかったです。趣味と学びが完全にリンクしていたことで、「好きなことを突き詰める」面白さとやりがいを強く感じられました。

変化を楽しみながら築いた研究者としての土台

―豊橋技術科学大学への編入は、どのように決めたのでしょうか。

実は高専進学時と同様、大学進学についてもそれほど深く考えていませんでした。ただ、豊橋技術科学大学は、高専卒の学生を多く受け入れており、当時は学部生の8〜9割が高専からの編入生でした。書類選考のみで入れたため自然な選択です。加えて、興味を持っていたデジタル信号処理を扱う研究室があったことも決め手のひとつでした。

―その後、研究テーマが少し変わったと伺いました。

当初はデジタル信号処理を希望していたのですが、同じ研究室で扱っていたアナログ信号処理のテーマに配属されました。定員の関係で、じゃんけんか何かで決まったような記憶があります。少なくとも最初の希望通りになった訳ではありませんでした。

アナログ回路には馴染みがなく、電気電子の知識もほぼゼロに近い状態からのスタートでした。ただ、数学は得意で、信号処理の考え方にも慣れていたので、理論面から取り組むことに大きな抵抗はありませんでしたね。実験よりも頭で考える作業の方が好きだったので、自然と入り込めました。

.jpg)

あと、学会や専門誌を通じて最先端技術を知る中で、アナログの重要性に気づかされたことも、前向きに取り組めた大きな要因です。ある大学の先生がエレクトロニクス系の雑誌インタビューで「デジタル技術の根底にはアナログがある」「アナログ回路設計者は不足している」と当時おっしゃっていたのが強く印象に残っています。そこに書かれた内容の影響を強く受け、後に博士過程に進学する動機の1つになったと思っています。

結局、身の回りのデジタル情報は何かしらのアナログ情報を基に成り立っています。そのため、アナログ情報とデジタル情報を相互変換するアナログ回路がなければ、デジタル情報は成立せず、その解像度もアナログ回路の品質に左右されます。そうした根本的な構造を理解したことで、研究の面白さがぐっと深まりました。

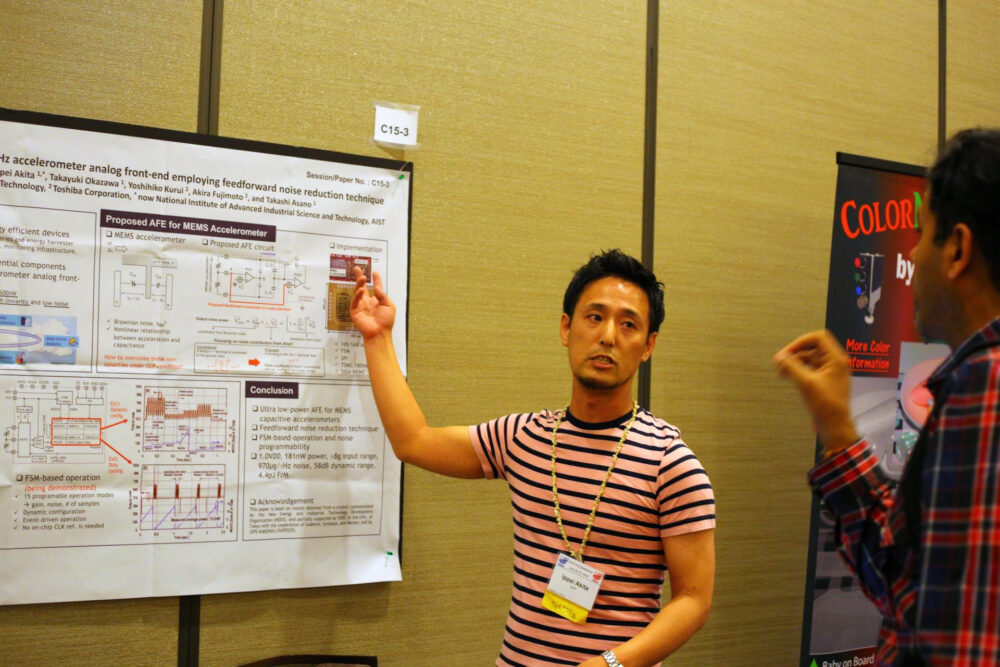

―博士課程での研究テーマについて、もう少し詳しく教えてください。

私が博士課程のときに取り組んでいたのは、アナログIC(集積回路)の低電源電圧・高ダイナミックレンジ化です。簡単に言えば、より低い電源電圧で、大信号かつ低ノイズ(高ダイナミックレンジ)な信号を処理できる回路を設計する技術です。

アナログICは、マイクやスピーカー、液晶、有機ELなど、あらゆる電子機器に使われています。音声ならマイクで音を拾う段階、映像なら画素の調整など、最初に信号を拾い上げる部分はすべてアナログが担っているのです。

―どのような点に面白さを感じていたのでしょうか。

デジタル信号はステップ状で、滑らかに見えても細かい段階に分かれています。ステップ幅を細かくすればノイズが抑えられ、その細かさはアナログICの良し悪しで決まります。

また、アナログは時間的な揺らぎやノイズなど、制御しきれない要素が多く、確率論的に扱わなければなりません。理論をしっかり理解しないと使いこなせず、手間がかかる。逆にそのケアが適切に出来なければ、良質なデジタル信号も得られません。そこが難しく、面白さでもありました。

また、博士論文の審査(学位審査)では、自分の研究に対して審査員である指導教員や他の研究者から建設的な批判を受ける場面が増えます。たとえば「そのテーマや目標設定は本当に妥当なのか」「理論的根拠は何か」といった質問に対し、論理的に説明し、納得させる力が求められます。一般的に、これを「ディフェンス」と呼び、プロの研究者になるためには避けては通れないプロセスとされています。

私の指導教員は特に理論的な側面に厳しく、少しでも隙を見せると容赦なく突っ込まれました。でも、言い方は悪いですが「この先生をどうやったら黙らせられるか」と本気で考えるようになり、それが結果的に良い訓練になりました。動機としては少しズレていたかもしれませんが、そうした経験を通じて「プロの研究者として立ち回る難しさ」を楽しんでいたように思います。

異分野をつなぎ、研究を社会へ。アナログIC+αに挑む

―大学院修了後、民間企業に就職し、その後大学に戻っています。

在学中に学会で知り合った方とのご縁で、東芝の研究所に就職しました。研究開発が中心でしたが、製品企画にも少し携わることができました。

ただ、当時はややアカデミア志向が強かったのだと思います。そんなときに、豊橋技術科学大学の教員公募を知り、応募・審査を経て助教として戻ることになりました。情報系ではなく電気電子系の学科で戸惑いもありましたが、学生時代に築いた学科を越えた関係性が大きな助けとなりましたね。当時は他分野と融合した研究を進めたいという思いが強まっていた時期でもあり、タイミング的にも良かったと思います。

その後、米・UCLAでの客員研究員の経験も含め、大学教員として7年間勤務し、現在の産業技術総合研究所に移りました。当時は「研究の出口」に近い立場で働きたいという気持ちが強くなっていた時期で、成果を世に出し、社会実装するプロセスに興味が湧いていたんです。そういう意味で、産総研はまさに理想の場所でした。

思い返せば、今のところ運とタイミング、人との縁に支えられて歩んできたキャリアだったように思います。

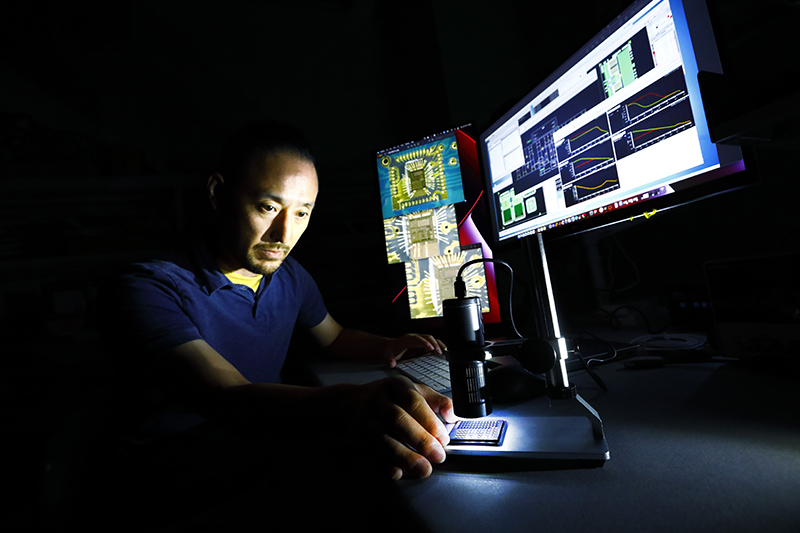

―現在はどのような研究に取り組んでいるのでしょうか。

学生時代からアナログIC設計の分野でさまざまなプロジェクトに携わってきましたが、今もその延長線上にいます。具体的には、磁気センサや加速度センサなどの性能向上・低コスト化を目指し、デバイスと回路を融合させた研究を進めているところです。企業との連携も積極的に行い、「価値を生む技術とは何か」を常に問い続けながら社会実装に取り組んでいます。

私の役割は「アナログIC+α」の視点で、異なる分野の橋渡しになること。研究分野が細分化される中で、隣接分野でも研究方法や評価軸、文化が異なり、連携を阻む要因になっていると日々感じています。その「違い」を理解し、つなぎ役になることが、ここ数年の自分のスタイルになりました。

現在は異分野であるセンサデバイス分野(自然界の物理、化学的な変化の現象を電気信号に変換するデバイス技術を扱う分野)の研究者たちと一緒に仕事をする機会が増えています。大学教員時代に電気電子系に身を置いた経験が大きいですね。

©国立研究開発法人産業技術総合研究所

―異分野連携を進めるうえで、意識していることはありますか。

相手が何を伝えようとしているのか、その言葉の裏にある意味までしっかり汲み取るようにしています。分野が違えば、同じ用語でも使い方や意味合いがまったく異なる場合があるからです。

だからこそ、専門用語に頼らず、なるべく噛み砕いて伝える。確認すべきポイントは丁寧にすり合わせる。その姿勢は、企業の営業職に近いかもしれません。思えば、高専時代に多様な人と接してきた経験が、こうしたスタンスにつながっているのかもしれませんね。

―今後の目標を教えてください。

まずは、産総研の集積回路設計に携わるいち研究者として研究成果を社会に実装し、利益を生み出すロールモデルをつくること。それが一番の目標です。

もうひとつは、後進の育成です。アナログIC設計に「+α」の価値を加える姿勢を示し、「ひとつの専門性だけでは難しい時代」にどう立ち回るのかを、行動で伝えていきたいと思っています。

また、産業が育たなければ人材も集まりません。そのため、この分野で成果を出し、適切な収入も得られるという姿を見せることで、学生の関心を引き、次世代の研究者や教育者の育成につながればと思っています。

―先ほど、キャリアを通じて“人との縁”に支えられたと話されていたのが印象的でした。

人との関係を築き、縁を大切にすることが、結果として自分のスキルや機会を広げるきっかけになると感じています。私はそれを「運」だと思っています。話しかけるチャンスがあれば逃さないようにしていますし、突っ込んで行くタイプなので、顔を覚えてもらいやすいのかもしれません。

また、SNSを通じた出会いが仕事につながったこともありました。たとえば技術分野に絞って発信すれば、同じ興味を持つ人たちとつながることができます。実際、SNSをきっかけに「飲みに」誘い、誘われ、大学や企業の方々とのコラボに発展したこともありました。

SNSは雑多に使うと関係がこじれることもありますが、良質なコミュニティは確実にあります。目的を絞って使えば非常に有用なツールです。

―最後に、高専生にメッセージをお願いします。

高専の「自由さ」を最大限に生かしてほしいと思います。もちろん、学内での学びや仲間との関係も大切ですが、それだけでなく、外の世界にも目を向けてみてください。

異なる価値観や背景を持つ人との出会いで視野が広がり、将来の選択肢が広がるきっかけになります。最近では高専ロボコンのような活動も注目されていますが、それ以外にも、学外のコミュニティへと視野を広げていければ、きっと自分の強みになります。

高専には多くのチャンスがあります。環境を最大限に活かし、自分の世界を広げていってください。

秋田 一平氏

Ippei Akita

- 国立研究開発法人産業技術総合研究所 先端半導体研究センター 集積回路設計研究チーム 主任研究員

2001年3月 松江工業高等専門学校 情報工学科 卒業

2003年3月 豊橋技術科学大学 情報工学課程 卒業

2005年3月 豊橋技術科学大学大学院 情報工学専攻 修士課程 修了

2008年3月 豊橋技術科学大学大学院 電子・情報工学専攻 博士後期課程 修了 博士(工学)

2008年4月〜2011年3月 株式会社東芝 研究開発センター

2011年4月〜2018年3月 豊橋技術科学大学 電気・電子情報工学系 助教

2016年5月~2017年3月 米・カルフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) 客員研究員

2018年4月〜2020年3月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 ナノCMOS集積グループ 主任研究員

2019年10月〜現在 国立研究開発法人産業技術総合研究所 AIチップデザインオープンイノベーションラボラトリ ラボチーム長

2020年4月〜2023年9月 国立研究開発法人産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門 先端集積回路研究グループ 主任研究員

2023年4月〜現在 愛知製鋼株式会社 未来創生開発部

2023年10月より現職

松江工業高等専門学校の記事

-600x414.png)

アクセス数ランキング

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 夢だった月面開発研究がライフワークに! 高専を拠点に、国内初のレゴリスブロック量産に成功

- 徳山工業高等専門学校 土木建築工学科 准教授

温品 達也 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

-300x300.png)