長野高専で学び、技術者としてキャリアを歩み始めた藤井治樹さん。長年携わっていた開発から人事へと異動され、人材育成に取り組む中で、「ものを作ること」と「人を育てること」が密接に結びついていることに気付きました。現在は人事部長として、企業と地域の未来を支えている藤井さん——その起源と転機に迫ります。

吹奏楽部とプロコンに注力した高専時代

―長野高専に進学したきっかけを教えてください。

長野高専は自宅からの距離が小学校よりも近く、文化祭にも何度か足を運んでいたので、もともと身近な存在でした。進学した大きなきっかけは、中学生の頃に参加した、長野高専のプログラミング体験授業です。

当時は家庭用のコンピューターが普及し始めた時期で、パソコンやゲームに興味をもっていました。そのため、プログラミングを実際に体験したとき、「ここで学びたい」と思うようになりました。はじめは普通高校に進学し、大学で専門を学ぶのが自然な流れだと思っていましたが、高専ならより早い段階で専門知識を学べると知り、進学を決意したのです。

.jpg)

入学してみると、外から見ていた時に感じていた「高専生は面白いことをやっている」という印象は違っていませんでした。ただ、大学生のように自由な時間が多いというイメージだけは違っており、実際には課題やレポートに追われる日々で、思っていたよりも忙しかったです。それでも、興味のある分野を深く学べる環境は刺激的で、毎日が充実していました。

―高専で思い出に残っていることを教えてください。

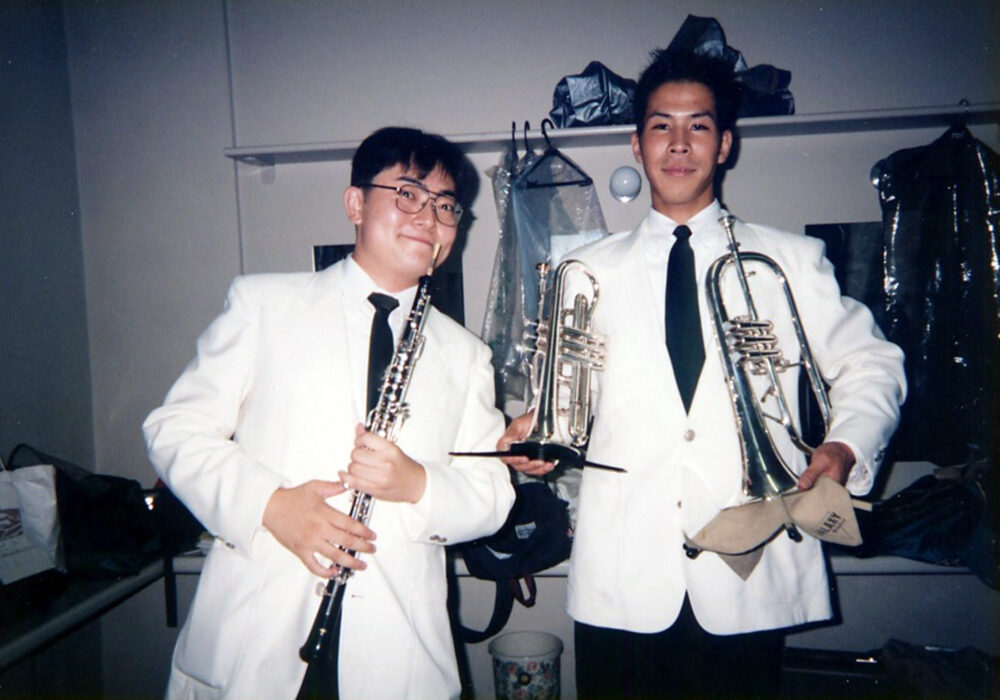

大きく二つあります。一つ目は、吹奏楽部での活動です。中学時代から続けていたオーボエを担当し、高専でも演奏を続けました。高専の吹奏楽部は一年生から五年生までが一緒に活動するため、幅広い年代の仲間と関わることができ、その交流がとても刺激的でした。特に、同じ学科の先輩から、授業や試験の受け方、先生ごとの性格の違いなど、学業面でも多くの助言をもらえたことが大きかったですね。

また、入学したばかりの新入生と、成人に近い五年生が同じ目標に向かって努力する環境は、高専ならではの貴重な経験でした。学生指揮者も担当させてもらいましたが、後輩だけでなく先輩へも想いを伝えて曲を作り上げる作業は、多様なメンバーで仕事をしていく管理者としての今につながっています。高専は男子学生が多い環境ですが、吹奏楽部には女子部員も多いため、他の部活とは少し異なる雰囲気があったのも印象的でした。

もう一つは、全国高専プログラミングコンテスト(プロコン)への出場です。私が所属していた堀内征治先生の研究室はプロコンに深く関わっており、過去の先輩たちも優秀な成績を収めていました。堀内先生がコンテストの立ち上げに関わっていらっしゃったこともあり、研究室全体で参加するのが伝統のようになっていましたね。私たちのチームも、その流れを引き継ぎながら、研究室のメンバーとともに「ふめくり☆ふめくら」という自動譜めくりシステムを開発し、最優秀賞を受賞しました。

「ふめくり☆ふめくら」は、演奏中の音を感知し、スキャナーで取り込んだ楽譜画像のどの部分を演奏しているかを特定して、自動で次のページを表示する仕組みでした。当時はまだ紙の楽譜が主流で、今のようにタブレットで譜面を表示するアプリはなかった時代です。さらに手を使わずに次の楽譜を表示する方法として、吹奏楽部での経験を生かし、チューナーのLED信号を利用するアイデアを思いつきました。

当時のチューナーは、音を出すと対応する音名のLEDが点灯する仕組みになっており、その信号を電気的に取り出し、パソコンに入力することで、演奏中の音をリアルタイムで解析できるようにしました。私はハードウェア担当として、このLED信号をデジタル変換し、パソコンへ送る部分を開発。プログラム担当のメンバーは、そのデータをもとに、どの音を演奏しているかを解析し、適切なタイミングで楽譜を切り替えるアルゴリズムを実装しました。

―高専を卒業後、電算に入社されたきっかけを教えて下さい。

四年生になると、本科後に大学へ進学するか、就職するか迷いました。しかし早く社会に出て自分の力を試したいという思いと、地元の長野で働きたいという思いが強く、長野県内の企業で就職先を探すことにしました。特に、システム開発を通じて地域に貢献できる仕事をしたいと考えていたところ、三年生の時に職場見学で訪れた機会もあり、長野市に本社がある株式会社電算に入社しました。

当時、電算には17人の新入社員が入社し、その中で高専卒は1人でした。大卒や院卒の人たちと一緒に働く環境でしたが、専門知識や実践力を求められる場面が多く、高専での実践的な学びがそのまま生かせるなと感じました。特にレポート作成の経験が大きかったですね。当時はただ大変な課題だとしか感じていませんでしたが、仕事で報告書を作成する際に、分かりやすく整理して伝える力が生きていると実感しました。

研究開発から人事へ

―電算では、具体的にどのような業務を手掛けられたのでしょうか。

新人研修後、私は情報システム研究所という部署に配属され、GIS(地理情報システム)の研究開発に携わりました。当時、電子地図はまだ一般的ではなく、現在のように簡単に扱えるものではなかったのです。

しかし、自治体業務において、地図を電子化し、台帳情報と紐付けるニーズは以前からありました。そうすることで、例えば災害時に土砂崩れが発生した際、画面上の地図から紐づけた土地台帳データを抽出することで、影響を受ける土地所有者を迅速に特定することができ、自治体の対応を支援することができるのです。技術的な課題も多く、実現には至っていませんでしたが、電算ではこの課題に挑戦し商品化することができました。私もその後事業部門に異動し、15年間にわたり市町村向けのGIS開発と導入を担当しました。

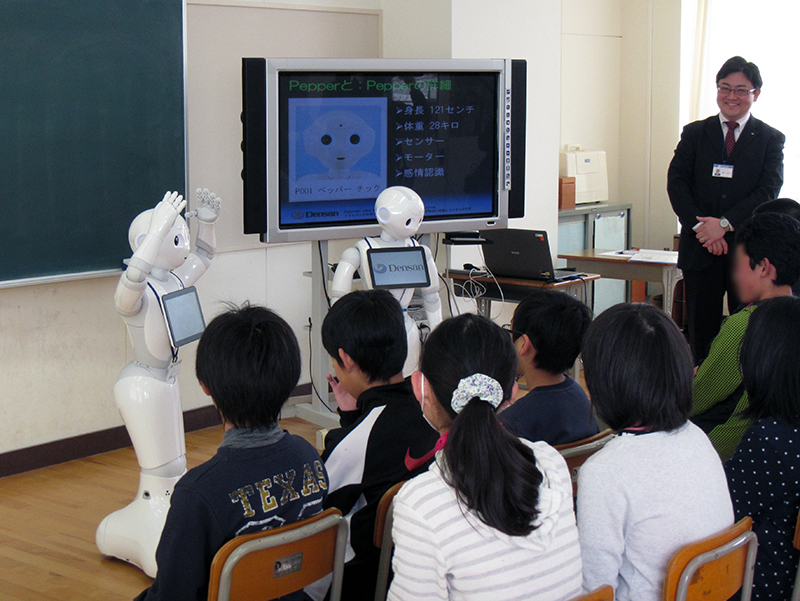

その後、私は新設された技術開発部に異動し、新しいシステムやサービスの企画開発に携わるようになりました。その一環として、小中学校向けのプログラミング教育にも関わり、Pepper(人型ロボット)を活用したプログラミング出前授業や、次世代のエンジニア育成に貢献する活動を実施。子どもたちが実際にプログラムを作り、ロボットを動かすことで、プログラミングをより身近に感じられるような教育プログラムを企画しました。

―その後は人事部に異動されていますね。

技術開発部には新入社員の育成を担う役割もあり、その中で私も研修の講師を務めたのです。企画実施した研修は育成効果が向上し、題材とした論文を執筆して企業論文大会に応募したところ、賞を受賞することができました。すると、人事部に異動となり採用活動や社員研修を担当することになりました。

技術者としてシステムを作る立場から、人を育てる立場へと役割が変わり、最初は戸惑いもありました。正直なところ、システム開発の現場を離れることに寂しさを感じる部分もありましたね。しかし、よく考えると、「ものを作る」仕事から「人を創る」仕事や「会社を創る」仕事へとシフトしただけで、「つくる」という本質は変わらないのではないかと思うようになりました。

―現在の仕事のやりがいについて教えてください。

現在は人事部長として、社員がよりよい環境で働けるよう、会社の制度づくりに携わっています。特に、新人研修や高専生のインターン受け入れは、学生時代に堀内先生から学んだ「一人ひとりどのように教えたら相手に伝わるか」という視点が生きた部分でもあります。システムをつくること、顧客に提供し喜んでもらうことは、よりよい環境をつくり、人材を育てることと一体の仕事だという認識をもって取り組んでいます。

また、戸隠(とがくし)観光協会の理事も務めており、地域の観光業のデジタル化にも取り組んでいます。ITの知識と経験を生かして、観光業のデジタル化を推進し、観光誘客のためのウェブ施策やライブカメラの設置などを行っています。これには電算も関わっており、私の役割は地元と企業をつなぐことにあるのだと考えています。こうした活動を通じて、地元に貢献できることにも大きなやりがいを感じています。

.jpg)

.jpg)

―高専生に向けてメッセージをお願いします。

高専は、大学と比べて短期間で専門的なスキルを習得できる環境です。特に、ITやものづくりの分野に興味がある人にとっては、高校の3年間を待たずに、大学レベルの実践的な学びを早く始められるのが大きな魅力です。課題やレポートが多く、大変に思うこともあるかもしれませんが、それはすべて社会に出たときに役立ちます。

また、高専の大きなメリットの一つに、経済的負担の少なさがあります。私自身、現在大学生の子どもを持つ親として、それを実感しています。高専は、親にとっても、本人にとっても、高度な学びの機会を得ながら経済的な負担を抑えられる、非常にコストパフォーマンスのいい進路だと思います。

「高専卒だとキャリアの選択肢が狭まるのでは?」と不安に思う人もいるかもしれませんが、決してそんなことはありません。私自身も高専本科卒で社会に出ましたが、現在は部長職に就いています。初任給の差がある場合もありますが、それはあくまでスタートラインの話で、キャリアの伸び方は本人の実力次第です。むしろ、早くから実務経験を積める分、高専卒の方が成長のスピードが速いと感じることも多いです。

在学中の皆さんには、将来の訓練だと思って日々の課題とレポート作成に精一杯取り組んでほしいです。高専の環境を存分に生かし、自信を持って進んでください。

New.png)

藤井 治樹氏

Haruki Fujii

- 株式会社電算 管理本部 人事部 部長 兼 教育研修室 室長

1998年3月 長野工業高等専門学校 電子情報工学科 卒業

1998年4月 株式会社電算 入社

長野工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏