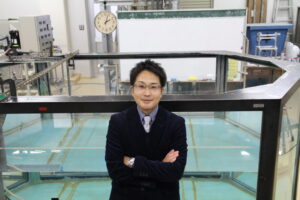

2024年に佐世保高専の校長として着任された下田貞幸先生。学生時代は建築学を専攻し、実際に世界各国の有名建築を見て回るほどに熱中したそうです。学生時代の思い出や、建築の道から教員へ転向したきっかけ、校長としての取り組みなどについて伺いました。

「実物を見る」「いいものを見る」ことが出発点

-下田校長先生は、建築系のご出身なんですね。

高校のときから「建築系に行きたい」と思っていたわけではなく、地元の大学に行きたくて、パンフレットを見ながら選んだのが熊本大学の環境建設工学科でした。超高層ビルや公共建築がどんどん建っていく時代でしたから、「まちをどうつくっていくか」という問題に惹かれましたね。

そして入学後、大学1年生で西洋建築史の授業を受けたとき、非常に有名な先生が講義をしてくださったんです。ルネサンス時代などの建築物に関する細かな様式の説明だったのですが、「なんだこの授業は!」と衝撃を受けるぐらい訳がわからなくて、ここから私の建築の人生が始まりました。

-いつ頃から本格的に建築にハマったのですか。

大学3年生頃から国内の建築物はほとんど見て回っていました。私が学生だった頃は、いわゆる「スター建築家」たちがいろいろな建物をつくっていた時代だったんです。今でも大好きな、建築家の白井晟一さんが設計した佐世保の親和銀行(現:十八親和銀行)本店もその頃に見に行きました。

教科書などに載っている建築の「本物」を見に行くときは、実はその建築だけではなく、周りを含めて見ることが大切です。都市計画・デザイン的な観点から建築物をながめることで、その建築のすごさをより一層理解することができます。

国内をあらかた回り切ったら、「世界の建築物を見ないことには、自分を高めることはできない」と考え、大学院2年生の9月ぐらいに、往復の飛行機と電車のチケットだけ買って、ヨーロッパへ20日間ほどの一人旅へ行きました。

西洋建築史の講義で学んだ有名な建築を見たかったので、図集を片手にイタリアのローマやフィレンツェ、そしてギリシャなどを回りました。このときの感動はとても大きく、ギリシャのパルテノン神殿で撮った写真は今でもパソコンの壁紙にしているぐらいです。場所の雰囲気、光、においなど、現地でしか感じられないことがたくさんあると実感しました。

実物を見ることの大切さは学生にも伝え続けています。「実物を見る」「いいものを見る」ことは、学びの出発点だと思うんです。私自身、こういった経験が今に生きていると思います。

「教授兼建築家」の恩師に学んだこと

-学生時代はどのようなご研究をされていましたか。

大学3年生のとき、先輩に誘われたことをきっかけに木島安史教授の研究室に所属しました。木島先生は大学に勤めながらご自身の設計事務所も持っていて、「教授兼建築家」だったんです。木島研究室はよくコンペに出していたので、そのお手伝いをしながら建築のノウハウを学べたことがおもしろかったですね。

木島先生の作品はポストモダン的で、歴史的なことを踏まえつつ、いかに新しいものをつくるかを常に考えられていました。熊本市にある「上無田松尾神社」も設計されていて、非常にユニークなつくりです。大学院に進学したあとも、在学中はずっと木島先生のお手伝いをしていました。

当時は3DCADのソフトがなかったので、私はFortranで直接プログラムを組んで3Dにする形で、新しい設計デザインをつくる研究をしていました。その後も私の研究を後輩が引き継いでくれて、それを基に実際の建築物をつくる直前まではたどり着きましたが、その後バブルが弾けたので、そこまでは叶いませんでしたね。

-大学院修了後、高専教員になるまでの経緯を教えてください。

まず、自分から頼みまして、木島先生の建築事務所で働かせてもらいました。木島先生の仕事を間近で見られたのはやはりよかったです。実務では図面に書いたものがそのまま建つわけではなく、現場で調整をしながら落としどころを決めていかないといけないので、非常に大変でした。

木島先生との一番の思い出は、「埼玉県立長瀞青年の家」(現:埼玉県立長瀞げんきプラザ)のコンペに向けて、現地を見に行ったときのことです。近くの川の横にある喫茶店で紅茶を飲みながら、自分のイメージを紙ナプキンにスケッチしてくれて、それをベースにしたものをコンペに応募しました。それが最優秀賞をいただけて、実際の建物になったんです。そんなやり取りがすごくおもしろかったですね。

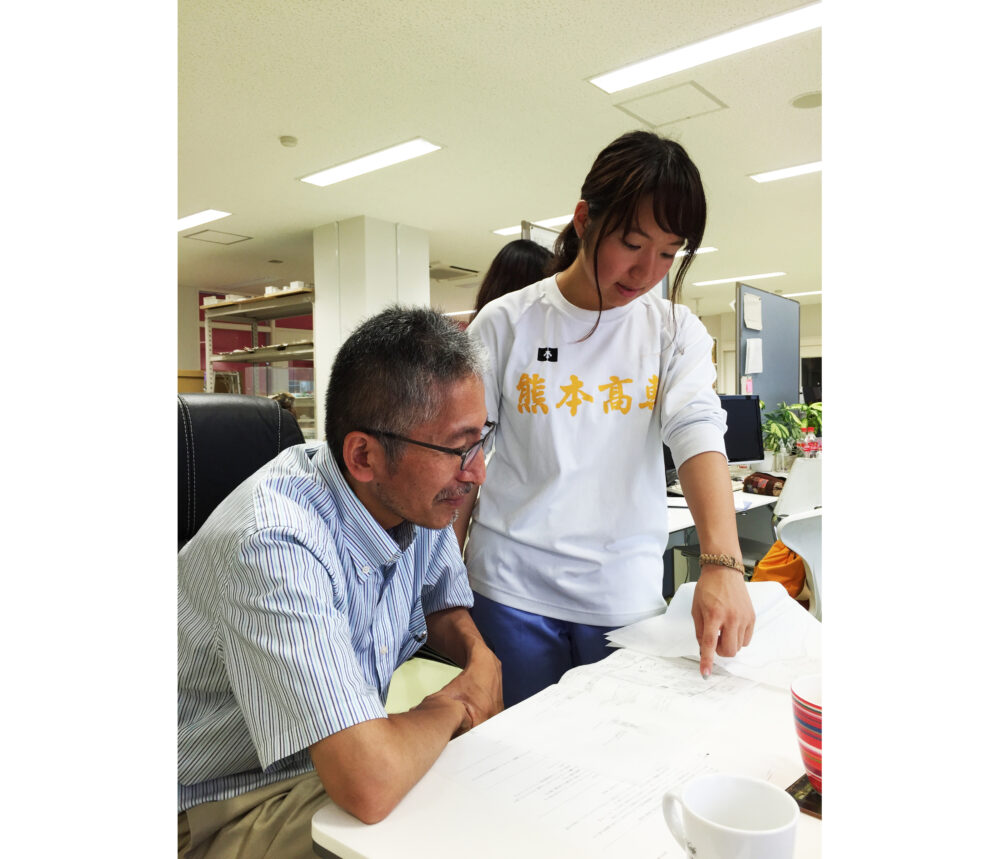

ただ、4年目の時に、木島先生が病気でお亡くなりになったんです。これからどうしようかと悩んだとき、そのまま建築家として進む道もありましたが、師匠である木島先生が「教授兼建築家」でしたので、「教員という道もいいかもしれない」と思いました。そんな時に大学の先生から高専の公募の話を聞きまして、ご縁をいただき、熊本高専で働かせていただくことになりました。

熊本高専の教員になってからは、フィールドワークに力を入れ、学生を外に連れ出して、住民の方や行政の方と一緒に「まちの再生」をメインテーマとしていました。授業は学校の中で行う部分が大半ではありますが、外と繋がることの効果は非常に強く感じています。

今年(2024年)から佐世保高専の校長をしていますが、佐世保高専は地域や地元企業とのつながりが強く、学生たちもコンテスト等に出場するなど、外に向けた活動が活発な学校です。ここは私個人の教育方針とも方向性が似ているので、ここを伸ばす形で、これからいい施策を提案していけたらと考えております。

未来の「幸せな学校」として目指すもの

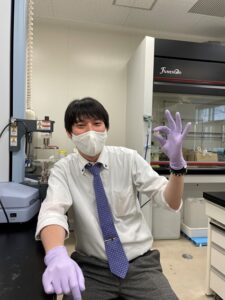

-佐世保高専は半導体教育に力を入れているとお聞きしました。

2021年11月、台湾の半導体製造ファウンドリ「TSMC」が熊本県に進出するという発表がありました。その後、当時の佐世保高専の校長でした中島先生が半導体のご専門だったことから、「熊本高専と佐世保高専を拠点に、高専の半導体教育を組み立ててほしい」というオーダー(※)が高専機構から来まして、翌年の4月からすぐに新しい授業を始めています。

※高専発!「Society 5.0型未来技術人財」育成事業 COMPASS5.0(半導体分野)K-SEMICONのこと。

そういった経緯で始まり、現在は熊本高専と一緒に最先端の半導体技術や知識を高専教育に落とし込んでいます。今年で3年目になりますが、教材の開発は継続的に行いつつ、今年から北海道に日本の半導体メーカー「Rapidus」が進出するので、旭川高専と釧路高専にもノウハウの提供をしています。

半導体はいろいろな技術の集大成であり、工学の中でも幅広い分野が関わっていますので、学科同士のつながりが強い高専では教育がしやすいと思います。

また、半導体を活用していくにあたり、最先端の技術を開発するようなトップ人材から、それを活用する人材まで、さまざまな人材が必要です。高専では本科を卒業する時点でまだ20歳ですから、半導体を開発する「トップ人材」の育成というよりも、最も必要とされる「半導体をつくる人材や活用する人材」を育成しつつ、専攻科や大学院へ進学して「トップ人材」を目指せるようにつなげていくのがひとつのやり方だと思います。

大学・大学院ではトップ人材を目指して教育していくと思うので、連携しながらも棲み分けをしていますね。

-下田校長先生の教育方針を教えてください。

「学生・教職員にとって幸せな学校」「日本一学生が達成感を感じて卒業できる学校」、これらを達成することが目標です。今は少子化の時代ですから、学校はどんどん選ばれる立場になります。学生からも選ばれるし、働く側からも選ばれる——だからこそ、達成するのは難しいけども「幸せな学校」を目指さなければいけないんです。そういう学校ができれば、学生たちも選んでくれるだろうし、優秀な先生方にも来ていただけると思っています。

私が思う学生にとっての「幸せ」は「達成感」です。勉強には苦労するでしょうが、世の中に役立つような知識や能力をしっかり獲得して卒業できれば、卒業して数年後に「やっぱり高専に行ってよかった」「高専が自分のベースになっている」と思ってもらえるでしょう。そのような教育機関に私はしたいです。

先生方には「働いた成果を適切に評価する組織」でありたいですね。努力が評価されないと働き甲斐がなくなりますので、成果に対して適切に評価できる組織運営を目指しています。

そのために、まずは先生一人ひとりと面談をしているんです。どのような先生方が学校を支えていて、どのような考え方を持ち、どのような活動をされているのかを知った上で、先生方が活躍できる環境づくりをしっかり考えていきます。

学校のマネジメントはすごく難しいです。先生方はそれぞれの分野のエキスパートであり、その方々をまとめることは簡単ではありません。ですが、将来の学校をつくっていけるのは先生方ですので、きちんと向き合って、その土台をつくっていきたいです。

-最後に高専生にメッセージをお願いします。

学生には「一流を知ること」「チャレンジすること」「臨機応変に対応すること」を大切にしてほしいですね。良いものを見て、一流を目指す。まずは真似するところからでもいいんです。一流に一歩でも近づこうと思うと、自分なりの工夫も必要ですし、自分なりの方法も見えてきます。

やっぱり、一流のものにはそれなりの理由があるんです。抽象的ですが、建築の「一流」には、「空間の豊かさ」を感じます。さまざまな分野の一流があると思いますから、興味がある分野の良いものを、できれば実物で・実体験として見て感じてください。

そして、「チャレンジすること」——これは怖いことです。その先に何があるかは分かりません。ですが、私は「迷ったら進む」と決めています。高専生は失敗しても学校という戻る場所がありますので、学生のうちにぜひチャレンジしてみてください。

ただ、チャレンジしても、最初は当然うまくいきません(笑) そのときに「臨機応変に対応できるか」が、踏み出した後にすごく大事だと思います。心の安定は人生において非常に重要ですし、心が安定してこその幸福感だと思います。深く気にせず、柔軟に、臨機応変に、次に向かって動きましょう。たくさんの経験ができる学生時代、ぜひ楽しんでください。

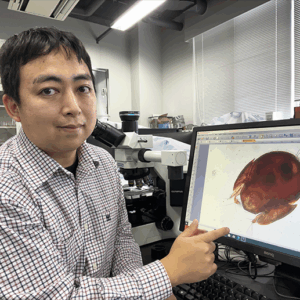

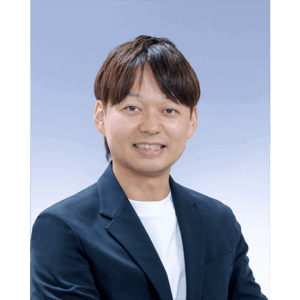

下田 貞幸氏

Sadayuki Shimoda

- 佐世保工業高等専門学校 校長

1983年3月 熊本県立八代高等学校 卒業

1987年3月 熊本大学 工学部 環境建設工学科(現:社会環境工学科) 卒業

1989年3月 熊本大学大学院 工学研究科 環境設計工学専攻(現:社会環境工学専攻) 修士課程 修了

1989年4月 (株)計画・環境建築YAS都市研究所

1994年4月 八代工業高等専門学校(現:熊本高等専門学校 八代キャンパス) 土木建築工学科 助手

2000年10月 博士(工学)取得(熊本大学)

2010年4月 熊本高等専門学校 土木建築工学科 教授

2011年4月 熊本高等専門学校 建築社会デザイン工学科 教授

2024年4月より現職

佐世保工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

角野 拓真 氏

- 沖縄高専で「航空技術者プログラム」を履修し、今では一等航空整備士! さらなる目標と、整備士としてのスピリット

- 日本トランスオーシャン航空株式会社 運航点検整備部 電装整備課

座間味 愛樹 氏

- 「研究が楽しい」「みんなで一緒にスタートが切れる」——高専生が進学先に奈良先端科学技術大学院大学を選んだ理由をご紹介

- 奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 博士後期課程2年

浦上 大世 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成領域 博士後期課程1年

星川 輝 氏

奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 バイオサイエンス領域 博士前期課程2年

山川 怜太 氏

- 教えることの面白さに出会った高専時代。プログラミングの本質を理解するための学習支援に取り組む研究者の原点

- 千葉工業大学 情報変革科学部 認知情報科学科 教授

國宗 永佳 氏