常識にとらわれない自由な発想と行動力をお持ちの明石工業高等専門学校 建築学科 平石年弘先生。朝活や教育改革などでは、高専教員としては型破りとも思える新しい取り組みにチャレンジしてきた平石先生にお話を伺いました。

「普通」にとらわれない道を選んだ学生時代

-明石高専着任前には、カナダに行かれていたそうですね。

もともとは工業高校を卒業していったん就職したんですが、知的欲求がとまらなくて夜間大学に入学し、大学院進学と同時に結婚もしました。

その後所属していた大学の研究室教授から「明石高専の研究室に誰かいってみないか」という打診があったんです。

とはいえ卒業後の進路といえば、給料の良い会社や銀行・不動産業界などに就職するのが当たり前な時代。でも私は「普通」が嫌で、お金のために働くよりも自由が欲しいと考える性格だったので、教授の声掛けに「行きます!」って前のめりで応えたんです。

ただ高専着任の時期がずれ込み、1年猶予ができたので、ワーキングホリデーでカナダに行き、牧場で働きました。正直、帰国をやめようかなと思うくらい、毎日の暮らしが楽しかったですね(笑)。

何が充実しているかというと、日本での暮らしって、仕事して給料をもらって、そのお金で生活に必要なものを買うので、生活と仕事がお金を介して分離しているんですが、牧場での生活は、肉が食べたかったらまず牛を育てる、家も自分で建てる、ものが壊れたら自分で直すという生活で、生きることと手段が直結しているんですよね。

この経験ってすごく大事。今の世の中お金があれば何でも手に入れられますよね。でも学生を卒業して社会に出たら、これまで価値をお金で買って消費する側だったのに、価値を作って生み出す側になるんです。このギャップが難しい。ですから学生のうちに価値を生み出す側の経験を持つということは、とても大きな力になると思います。

-研究はどのようなことをされていますか?

大学院時代は、室内空気質(Indoor Air Quality)といって、いわゆるニオイの研究をしていました。ただこの研究は一旦ストップしていて、学生には毎年新しいテーマを考えて取り組んでもらっています。大学や大学院に進めば、アカデミックな研究ができる機会はたくさんあるので、それよりも高専生の間は興味のあることや、研究のプロセスが味わえることを大事にしてほしいと思っています。

今年は、COVID-19に紐づけたテーマで皆取り組んでいます。例えば、COVID-19によって社会的な活動が下がりエネルギーの使用量が減ったといわれていますが、「外出自粛期間などもあったので、家庭でのエネルギー消費量は増えているんじゃないか」というエネルギー消費の変化をテーマにしている学生や、公共空間の二酸化炭素濃度を測ることで、換気がちゃんとできているかどうかをテーマにしている学生など。COVID-19禍でも何か新しいことができるんじゃないかと考えて、研究しています。

自律・協働・創造の力を育成する取り組みとは

-「朝活」について教えてください。

もう10年以上続けていますかね。もともとニオイの研究をしていた際、趣味でコンポスティング(生ごみの堆肥化)をしていたんです。そのこともあり、高専の緑地にある雑草で堆肥を作ろうと思い、一緒に活動してくれる学生を募ったのがきっかけでした。皆が集まって活動できる時間となると、授業前の朝の1時間が確実でしたので、その時間を使った「朝活」を今も続けています。

これまでに、カナダでの生活を生かして薪ストーブを設置したり、井戸を掘ったり、英会話講座を開設したりとさまざまなことに取り組んできました。

.jpg)

ただ、やっぱり継続って難しいようで。自由な状況というのは、自分を律することが非常に難しいんですよ。とくに自律能力が完成していない10代後半の学生ではなかなか難しい。大人でも難しいですからね。

大事なのは、モチベーションがあるうちに、いかに習慣化させるサポートをするかということなんです。これからオンライン授業が主流になり、自己学習が増えてくることを考えると、今後の大きな課題になる部分だと思います。

-明石高専では教育改革にも取り組まれたそうですね。

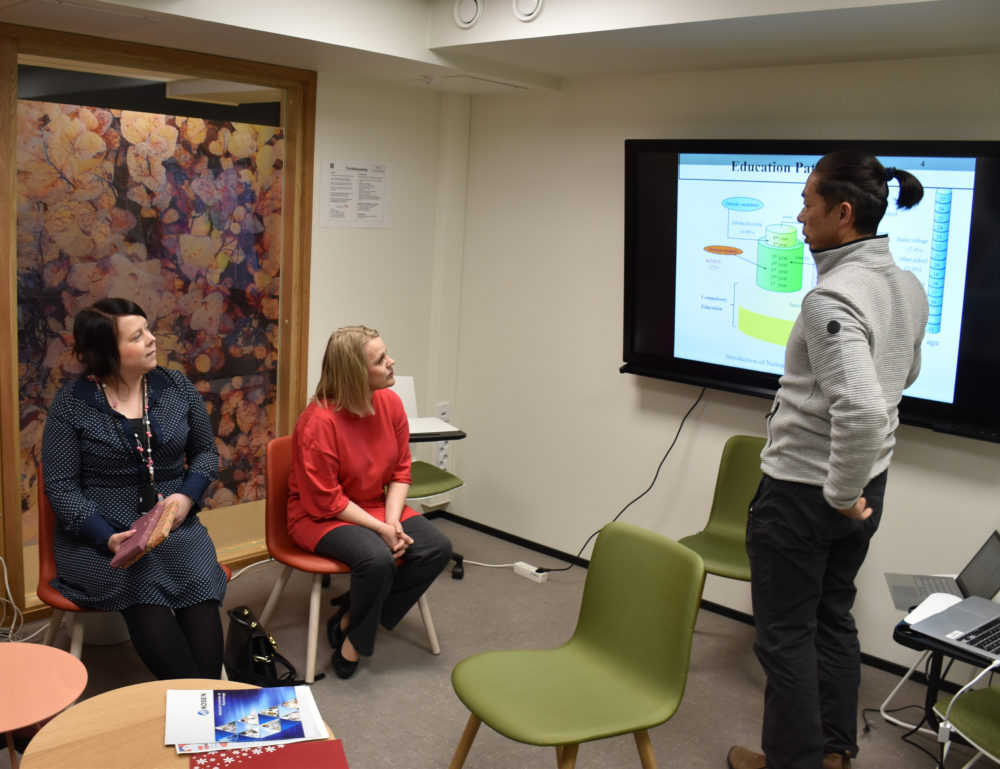

「Co+work(コ・プラスワーク)」と言う、チームを作りプロジェクトに取り組むPBL授業です。私が副校長時代に導入したんですが、「自立・協働・創造の能力を養成する学科学年横断型の授業」です。

いまではよく聞くPBL教育というものの必要性をずっと感じていたんですが、Co+work導入前に一度、明石高専の学生にテストランしてみたところ、アカデミックな部分は優秀で勉強はできるけど、コミュニケーション能力や自律心・想像力といったいわゆるコンピテンシー(経験を積むことで身についた行動特性)の部分が教育できていないとわかって、これでは社会に出たときに困るよねって気づいたんです。

そこで全学年・全教員を巻き込んで、コンピテンシーを底上げするカリキュラムを組むことにしました。全教員を説得するのに骨が折れましたが、この取り組み後のPROG(コンピテンシー測定)テストでは成果も出て報われましたね。

-今後はどんな課題に取り組まれていくのでしょうか。

今年はCOVID-19の流行で授業のオンライン化が進みましたね。でも知識を高める部分では、オンラインでも問題なく教育できるんですが、Co+workやPBL教育といった部分は対面じゃないと難しい。オンラインをどう使っていくか、どうハイブリットしていくかみたいなのは、課題だと思います。

みんなが何か価値を生み出すときに知識は当然要るけれど、そのときにいろんな価値観の人たちと一緒にやるのは絶対必要。そうしないと新しいブレイクスルーも生まれないので、そのトレーニングや環境を学校の中でどう作っていくのかというのは、今後の課題ですね。

平石 年弘氏

Toshihiro Hiraishi

- 明石工業高等専門学校 建築学科 教授

1993年3月 大阪大学大学院 工学研究科 建築工学専攻 修士課程 修了

1993年4月 明石工業高等専門学校 建築学科 助手

1995年 カリフォルニア大学サンディエゴ校にて1年間の在外研究に従事

1997年4月 明石工業高等専門学校 建築学科 講師

2005年9月 同 助教

2007年4月 同 准教授

2012年4月 同 教授

2017年 副校長

明石工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏