数々のボランティア活動を通して、ご自身の研究分野を見定めた福井高専の教育研究支援センターで技術職員を務めておられる久保杏奈先生。「ナイロン人工筋肉」の研究について、そして「教えることが好き」と話す先生の「教育論」についてお話を伺いました。

「興味」と「経験」の交差点で出会った研究テーマ

―中学卒業後、福井高専に進学したきっかけは何だったのでしょうか。

実は父が高専出身で、高専はずっと身近な存在だったんです。中学時代は、理系文系どちらの科目も好きでした。理系科目は父によく教わっていましたし、文系科目は母からという感じでしたね。進学先として高専を考えていた頃、担任の先生が「夏学(女子中高生 夏の学校)」を紹介してくれました。

「夏学」は理工系を目指している女子中高生のためのイベントで、いろんな学会の方々の話を聞いたり、ワークショップを体験したりといったセミナーです。そのとき参加されていた電気学会関係者の発表に感動したことがきっかけで、福井高専の電気電子工学科を選びました。

―高専での生活はいかがでしたか。

当時は女子学生が少なくて(笑) 覚悟はしていたんですけどね。1クラス40人程なのですが、女子がたったの6人でした。男子が多いので「大変そうだな」と思いましたが、文化祭などの学校行事を通して、気づけばそんな環境にも慣れていきました。2年生に上がると学科が別れ、電気電子工学科の女子はさらに減って3人になりましたね(笑)

男子の多い環境でしたが、今思えば、物怖じせずに自分から「馴染んでいく力」が身についたと思います。それにクラスメートみんな、いい人たちばかりでした。週末は、仲良しの同級生とお茶したり、銭湯に行ったりして過ごしていましたね。他にも学外での活動では、塾講師のアルバイトをしていました。中学生を対象に理数系の教科を担当していて、「教えること」はその頃からずっと好きでしたね。

―卒業研究のテーマは何でしたか。

今にいたるまで研究を続けている「ナイロン人工筋肉」です。釣り糸などで使用されている素材の「ナイロン糸」をねじってコイル状に形成し、加熱・放熱して伸縮させるという研究です。

テーマとの出会いは、ボランティア活動がきっかけです。当時、盲学校の子どもたちや、障害のある方たちとの交流が多かったんです。私の指導教員だった荒川正和先生(現在は福井高専准教授)が、「福祉」を研究テーマのひとつにしていらっしゃって、私もぜひそれがやりたいと思いました。

チャンスは突然のタイミングで

―専攻科を中退し、技術職員になったきっかけは何でしょうか。

専攻科に進学後、インターンを経験し、県内企業のリサーチも進めていました。もし民間企業に就職するとしたら、福祉・医療系がいいなと考えていたとき、たまたま福井高専の技術職員ポストに空きがあるとお声がけいただきました。

採用試験にトライしてみて、もし受かったら技術職員になれるし、受からなかったら専攻科2年生に進学できるというところで受けてみたんです。幸運なことに合格できましたので、それで退学という選択をしました。

当時は、「退学」という響きをネガティブに捉えていたのですが、先生方のアドバイスやサポートのおかげで、これまでの単位を無駄にすることなく、仕事をしながら「学士」を目指そうと切り替えることができましたね。就職後すぐに放送大学を受講しはじめ、その後、大学改革支援・学位授与機構にて学士「工学(電気電子工学)」を取得しました。

―日々の業務について教えてください。

基本的には、学生実験の指導になります。「電気電子工学科」と「電子情報工学科」のサポートに入っていて、電気系では高学年の、情報系では低学年の実験・演習を支援しています。

その他には、私が所属している「教育研究支援センター」の各プロジェクトの業務です。センターには3つのワーキンググループがあって、私は「広報・総務」を担当し、センターの情報発信や業務効率化を中心に取り組んでいます。

学会では、「人間工学会」の一員として発表を行ったり、活動に参加したりしています。カメのような速度で研究を進めていますが、学会等での情報交換はとても参考になりますし貴重ですね。

経験は力になる、挑戦をためらわないで

―「ナイロン人工筋肉」の研究について、詳しくお聞かせください。

私が学生の頃、科学誌「Science」に「ナイロン糸が人工筋肉のような働きをする」という論文が掲載されたんです。その研究では、お湯や水をつかって、ナイロン糸の加熱・冷却を行っていました。私は電気電子工学科だったので、この仕組みを「電気」で制御させることができたら面白いかもしれないと思ったんです。

「ナイロン」は、加熱すると収縮する性質があるため、ナイロン糸をコイル状に形成することで収縮率を上げられます。加熱による収縮動作と、放熱による伸長動作を繰り返し行わせ、「人工筋肉」としての動作を再現しています。

目下の課題は、ナイロンの性質上、収縮回数を重ねていくと元の形状に戻りにくくなってしまう点です。将来、製品化して多くの人の役に立つためには、まだまだ改善しないといけないことがたくさんあります。

―また、アマチュア無線研究会のコーチとして、活躍されていると聞きました。

無線研究会に在籍している14名の学生と、無線コンテストに参加したり、定例交信を行ったり楽しく活動しています。学生たちの活動や、頑張っている姿を発信したくて広報活動にも力を入れています。コーチとしてお誘いいただいたときは、無線のことは全然わからなかったんですけどね(笑) すぐに勉強して3アマ(第3級アマチュア無線技士)の資格を取りました。

研究会には女子学生も多く在籍しています。高専自体、女子学生の割合が増えていて、私の学生時代とは様変わりしている感じです。研究会のみならず、高専の学生にとって何事も相談しやすく、距離の近い存在でいれたらと思っています。

―最後に、高専生たちにメッセージをお願いします。

高専って、ロボコン・デザコンなどいろいろなコンテストがありますよね。きっかけがたくさん散りばめられている場所、それが高専だと思うんです。私はそういうイベントに参加しなかった学生生活に少し後悔を感じています。なので、目の前にチャンスがあるなら、ぜひ挑戦してほしいです。何事も経験になりますので。

それと高専は、レポートやプレゼンといったタスクが多いと思うんですね。大変さもありますが(笑)、高専生活を通して、「タスクをこなす力」を身につけてほしいと思います。将来、社会に出たときの力になること間違いなしです。

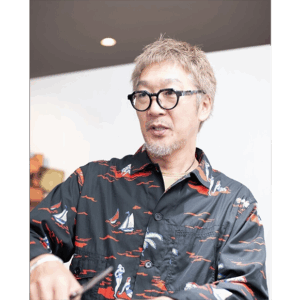

久保 杏奈氏

Anna Kubo

- 福井工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術職員

2014年 福井高専 電気電子工学科 卒業

2015年 同校 専攻科 中退

2015年より現職

2018年 大学改革支援・学位授与機構にて学士「工学(電気電子工学)」 取得

福井工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 34歳で研究者へとキャリアチェンジ! 高専生・社会人・研究者の経験を持つからこそできることを

- 阿南工業高等専門学校 創造技術工学科 建設コース 講師

角野 拓真 氏

- 高専から東大、そして地球掘削で世界へ。反骨心を武器に、カーボンニュートラルの未来をつくる

- ENEOS Xplora株式会社 サステナブル事業推進部 新規事業開発グループ

大備 勝洋 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏