-800x586.jpg)

全国に5つしかない商船高専のひとつ、大島商船高専で保健体育の先生をされている幸田 三広先生。大学時代にはアメリカやドイツに赴き、たくさんの刺激を受けてこられた先生が教員を目指されたきっかけや、力を注がれているPWCレスキューの取り組みついて伺いました。

恩師に背中を押されて渡った、アメリカ・ドイツで得た経験

―体育の先生を目指されたきっかけは?

子どもの頃から、スポーツといえばなんでも一通りできるような子だったんです。何かひとつに秀でているようなタイプではなかったんですが、サッカーや剣道・テニスなど、ラケットやボールを使って行うスポーツが得意でしたね。

そんななか、高校時代の体育の先生を見ていて、こういう職業なら私もやってみたいと思ったのがきっかけで、体育の先生を目指すことにしたんです。体を動かすこと自体好きでしたし、何よりいろんなスポーツが得意だったので、楽しくて性に合っていたのですね。そうしたきっかけで、日本体育大学に進学しました。

―大学時代は、アメリカやドイツに留学されているそうですが、どんなご経験をされてこられたんでしょうか。

私は愛媛の出身で、進学とともに上京したんですが、田舎出身ということで東京での暮らしに気後れしていた部分があったんです。

そんな自分を変えたいと思ったのと、当時とある先生の講義に感銘を受けて、これは東京よりもっと都会に行って、東京なんて大したことないって気持ちを持たなきゃと思い立ち、友人と2人でニューヨークに行くことにしたんです。初めての海外旅行でしたね。

その先生の講義では、ご自身の体験談や以前中学校の先生をやられていた際のエピソードなどをとても上手に、感動的な語り口調で話されるんです。やんちゃな中学生とのぶつかり合いや、教育論みたいなものを熱心に伝えられる方で、ずいぶん感銘を受けました。

こんな先生になるには、私もいろんな経験を積まないといけないなって考えさせられ、自信をつけるためにも海外に行くことにしたんです。

ニューヨークには、往復チケットだけを持って渡米して、路線バスを利用し、さまざまな街に行きました。国境を越えてメキシコにも行きましたし、道すがら現地の人と交流したりして、結局2カ月滞在している間に、アメリカ1周するくらいの旅になっていましたね(笑)。

でもおかげでとても良い経験ができました。それまでの田舎思考みたいな消極的な思いが180度変わって、視野が一気に開けた感覚を覚えましたね。今まで悩んでいたことが、どれほどちっぽけだったかと気づかされたんです。

その後、大学に戻ってからもまた海外に行きたいという思いが強くなり、交換留学制度を利用してドイツのケルンに行くことにしました。2年間ドイツにいましたが、留学中はちょうどイタリアでサッカーのワールドカップが開かれている年だったり、ベルリンの壁が崩壊したタイミングだったりで、数々の歴史的な場面を直接見ることができました。

ベルリンでは私自身も壁に登って東側の街を見渡し、東西の違いを体感するなど、感動を覚えるほどの経験ができたことは、今でも私の財産になっていますね。

―大学卒業後、大島商船高専に赴任されるまでの経緯について教えてください。

大学生のときにアメリカに行くきっかけとなった恩師の先生が、大学院時代の指導教員でもあったんですが、その方の故郷が周防大島でして、そこで町おこしとして小学生を対象にしたサッカーイベントを立ち上げるので手伝ってほしいということで、周防大島に赴任しました。周防大島の東和町教育委員会に「体育業務援助員」として就職したんです。

ドイツ留学中にサッカーの講義を受けていたことや、大学院のときにサッカー部のコーチをしていたこともあり、声が掛かった感じですね。

ただ正直、ほぼ野球文化しかない町に、新たにサッカー文化を根付かせるというのが難しく、ただでさえ少ない子どもを奪い合うような取り組みに、反対されることも多かったですね。

それでも、今年で25回目を迎えられるほど続いたイベントに成長しました。「サザン・セト大島少年サッカー大会」という取り組みですが、西日本各地から50チーム近くが参加するほどなんです。

こうしたイベントが軌道にのってきたときに、たまたま大島商船高専の公募を見つけ、体育教師になる夢をかなえるため、高専に赴任しました。

商船高専ならではの、水上オートバイを活用した取り組み

―高専では、「PWCレスキュー」というものを取り入れられていると伺いました。

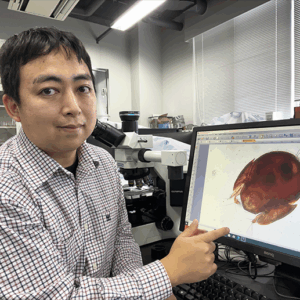

私がこの「PWCレスキュー」を知ったのは、2005年にライフセイバーをしている知り合いから「こんな取り組みがあるよ」とデモンストレーションを見せてもらったのがきっかけでした。「PWCレスキュー」とは、パーソナル・ウォーター・クラフト、いわゆる水上オートバイを使った救助法で、ハワイで確立されたレスキューテクニックです。

商船高専の大きな特徴は、各校が持つ船であり、船乗りを育てる商船学科があるところです。そんな他にはない学校で、船に関する取り組みとして何かできないかと考えていたところで、この救助法に出合い、これなら大島商船との親和性も高く、取り入れられるんじゃないかと思って、取り組み始めました。

PWCレスキューは、今ではトライアスロンやサーフィンの大会などで頻繁にみられるようになっている救助法のひとつで、2人1組で水上オートバイに乗り、1人が操縦・1人が水難者を救助します。

その際にライフスレッドという巨大なボディボードを装着させているので、救助者をそのボディボードに乗せて、救助を行うんです。水上オートバイの良いところは、スクリューが露出していないため、河川や浅瀬の海、入り組んだ場所などにも入っていけるので、場所を選ばず、救助に行けるところなんですね。

PWCレスキューは現在、同好会の活動として取り入れていますが、ゆくゆくは授業のカリキュラムにも組み込めて行けたらと思っています。

また商船学科には機関コースがあり、ここでは船のエンジンの仕組みを勉強しています。ただ船のエンジンってとても大きいので、なかなか目にすることも触ることもできないんですが、水上オートバイのエンジンなら大型の船の仕組みは一緒でも小型なので扱いやすく、教材としても使えるんじゃないかと思っています。

また「高専GCON2021」という、高専の女子学生を対象にした研究のアイデアコンテストが昨年初めて開催されたんですが、こちらにもPWCレスキュー同好会の女子学生たちが参加しました。

大会の趣旨としてはSDGsを絡めたテーマ課題ということだったので、我々は水上オートバイを使って海洋ゴミを回収する装置を開発し、また地元にあるB&G海洋センターと協力して、回収したゴミを環境教育に活用するというテーマでエントリーしました。結果は振るわなかったですが、今後も環境教育を絡めた展開を見据えて取り組んでいきたいと思っています。

来年には大島商船高専に新しい船ができる予定で、そこには水上オートバイも搭載される予定だといいます。全国5つある商船高専にも、順次、新しい船ができあがる予定なので、今後PWCレスキューの取り組みも、すべての商船高専に展開させていきたいですね。

―学生と接する上で心掛けていることはありますか?

学生のなかには、順調に勉強や研究に勤しむ子もいれば、ドロップアウトしそうな子や、悩みを抱えている子も多くいます。そうした学生には私はいつも、恩師の先生のように、自分自身の経験談や考え方を話すようにしているんです。

特に最近ではSNSなどでの見られ方や中傷に心を痛める子も多いんですが、そうした学生にはよく「中国に行きなさい」って伝えるようにしています。

一番身近にある海外で、こんなにも日本人と顔が似ているのに、文化や考え方が全く違うんだってことを知ったら、固定概念が覆りますよ。多様性を肌で感じられる経験になると思うんです。きっと悩んでいたことも小さなことに見えてくるんじゃないかと思って、そうアドバイスするようにしていますね。

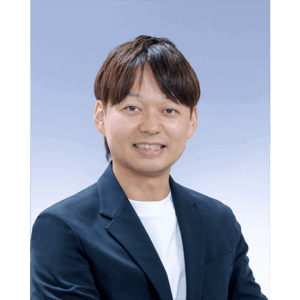

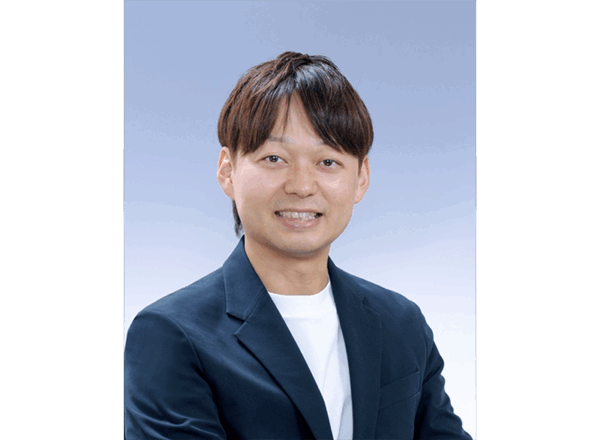

幸田 三広氏

Mitsuhiro Kota

- 大島商船高等専門学校 一般科目(保健体育) 教授

-470x345.jpg)

1992年3月 日本体育大学 体育学部 体育学科 卒業

1994年3月 日本体育大学大学院 体育学研究科 体育学専攻 修士課程 修了

1994年4月~6月 日本体育大学大学院 保健体育科教育学研究室 研究員

1994年7月~1998年3月 東和町教育委員会 社会教育課 体育業務援助員

1996年4月~1999年3月 安田女子大学 非常勤講師

1999年4月~2000年3月 呉工業高等専門学校 非常勤講師

1999年4月~2000年3月 尾道短期大学 非常勤講師

2000年4月 大島商船高等専門学校 一般科目(保健体育) 講師

2003年4月 同 助教授

2006年10月~2007年2月 国立高等専門学校機構 在外研究員

2007年4月 同 准教授

2019年4月 同 教授

大島商船高等専門学校の記事

-600x450.png)

アクセス数ランキング

- 高専初の「春高バレー」出場!松江高専を全国の舞台に導いた、教員の熱い思いとは

- 松江工業高等専門学校 数理科学科 教授

村上 享 氏

-300x300.png)

- 勉強はクイズ感覚で楽しむ! 高専生の文武両道を支える、大きくあたたかな母校愛

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 教授

永野 茂憲 氏

- エレベータ業界から就活支援業界に転身。技術者・マネジメントから、高専生の未来を支える仕事へ

- メディア総研株式会社 営業部 部長

村山 諭 氏

- 「理想を現実につなぐ設計者」への道を歩む。ものがつくられていく過程に惹かれて

- 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 修士1年

森 拓真 氏

- 光学デバイスの研究から大学発ベンチャーへ。研究と事業をつなぐ「橋渡し役」としての歩み

- 株式会社オプトプラス 代表取締役

小田 正昭 氏