大学時代に「サンゴ」に出会い、研究対象とした沖縄高専の磯村尚子先生。「生き物に敬意を払いなさい」をいう恩師の言葉を胸に、現在も真摯に研究を続けられている磯村先生に、大学時代のエピソードや現在の研究について伺いました。

顧問の先生が「理系の面白さ」を教えてくれた

-磯村先生は小さい頃から動物がお好きだったんですね。

実家が仙台にあり、自然豊かな場所に住んでいました。小さい頃からチョウやトンボなど生き物が好きで、両親に買ってもらった図鑑はボロボロになるぐらい読んでいましたね。高校の部活では「地学部地質班」に所属しており、砂金やガーネットを掘ったり、地層を観察したりしていました。

部活の顧問でもあった先生が地学系地質の出身で、その頃から「理系の面白さ」はたくさん語ってくれていましたね。生き物が好きだったことや、「理系に進めば、人の役に立つことができるのかな?」みたいな、ぼんやりとしたイメージで東北大学の理学部生物学科に入学しました。

-大学では珍しい部活に所属されていたんですね。

実は犬や馬も好きで、大学では乗馬部に所属していました。昼間に練習すると馬がばててしまうので、練習は朝5時からなんです(笑)。練習前に馬房の掃除をして、練習後は飼葉(馬の餌)を作って、馬の飼育もしていました。

高校のときは活動的な方ではなく、大学でいきなり活動的な部活に入ったので、見るものすべてが新鮮でしたね。全国からいろいろなバックグラウンドを持つ方が大学に集まってきていて、部活では馬の装蹄をする職人さんにも会って、身のまわりにいない職業を持った方の話を聞くのは面白かったですね。

「サンゴ」に心を奪われ、研究に没頭した学生時代

-大学ではどのような研究をされたんですか?

東北大学の理学部生物学科は多様性に富んでいて、いろいろな分野の先生から幅広い分野を学ぶことが出来るんですよね。そこで、のちに指導教官となる西平守孝(にしひら もりたか)先生の生態学の講義を受け、「造礁サンゴ」を知りました。

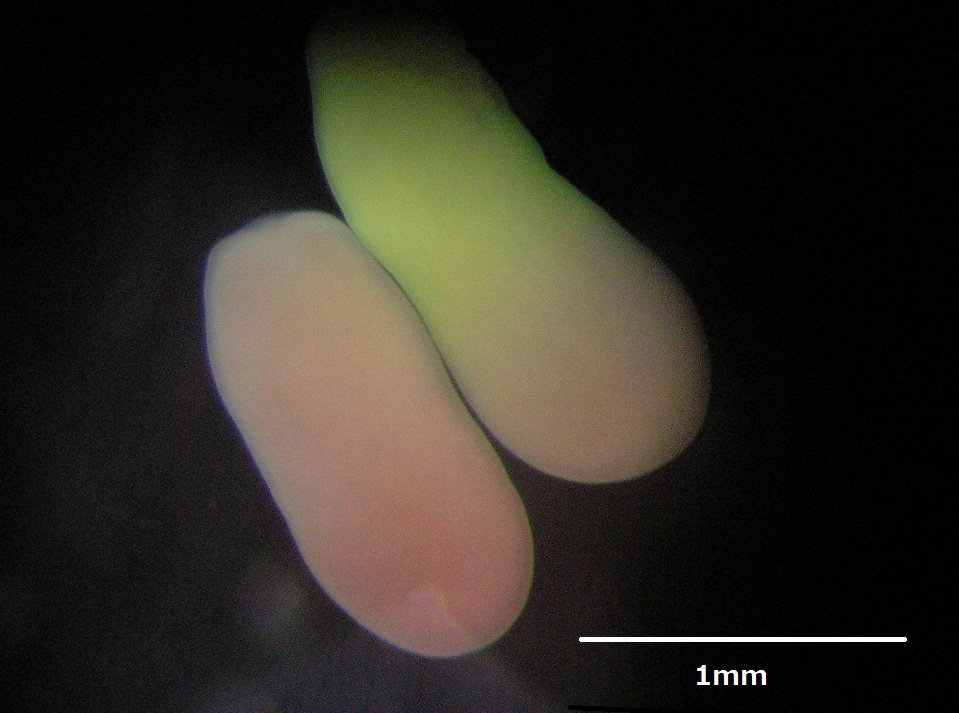

実は、今までサンゴを見たことがなくて、「サンゴって石なの?」っていう状態だったんです(笑)。でも西平先生の授業で、サンゴは「プラヌラ幼生」と呼ばれる赤ちゃんを出すことを知って、「かわいい!知りたい!!」と心を奪われてしまって。

無事に西平研に配属され、先生が沖縄のご出身で琉球大学出身だったこともあり、「琉球大学 熱帯生物圏研究センター 瀬底研究施設」に3カ月泊まり込みで研究を行いました。採集したサンゴを屋外の水槽に入れて、朝5時30分から、プラヌラ幼生が出てくるのを、ひたすら待っていましたね。

私が研究していたハナヤサイサンゴというサンゴでは「プラヌラ幼生」のサイズがバラバラで、大きい個体になると小さい個体の倍ぐらいの大きさになるんです。それでも1mm程度なのですが、「体が大きいほうが長く泳げるのではないか」という仮説を立てて研究に没頭しました。

「泳ぐ」というより、「繊毛を使って波に身を任せる」という方が表現は正しいんですが、プラヌラ幼生が100㎞以上移動できたという報告もあるんですよ。すごくないですか?

-大学院ではイソギンチャクの研究にシフトされたんですね。

学部でサンゴの研究をしている時、「もっと研究をしたい」と思い、大学院に進学しました。西平先生は、日本で出版されているサンゴの図鑑を監修しており、サンゴや生き物に大変詳しいんですね。研究に対しては厳しくて、よく「生き物に敬意を払いなさい」とおっしゃっていました。そんな厳しい西平先生の下で研究を完成させたいと思ったんです。

卒業研究、修士課程まで「サンゴのプラヌラ幼生」の研究を続けていましたが、1998年の世界的な大規模白化により、造礁サンゴが壊滅状態となりました。白化現象とは、造礁サンゴに共生している褐虫藻が失われることで、サンゴの白い骨格が透けて見える現象です。白化した状態が続くと、サンゴは共生藻からの光合成生産物を受け取ることができず、死んでしまうんです。

瀬底研究施設のサンゴも例外ではなく白化してしまったため、博士課程からは研究の対象とフィールドを沖縄から東北地方に大きく変更しました。東北大学の臨海実験所が青森県にあり、そこに分布している「アオホシイソギンチャク」を研究することにしたんです。

同じ刺胞動物なので「サンゴもイソギンチャクも変わらないでしょ?」と最初は思っていたんですけど、イソギンチャクは大変でしたね。サンゴは大人になると完全固着性になるので動かないんですけど、イソギンチャクは不完全固着性なのでちょっとずつ動くんですよ。

実験室ではなく野外でイソギンチャクを観察していましたから、目印を付けたり、色素を入れて識別したり、とにかく位置関係を把握するためのマッピングが大変でした。しかも冬の青森の雪かきが必要な場所で、ひとり浅瀬に入って研究するんですけど、風も水も冷たくて。今となってはいい思い出ですけど、とにかく寒かったですね。

研究を通じて学科同士の関わりを増やしていきたい

-大学で研究員をされたあと、高専に着任しているんですね。

大学院を修了した際、「遺伝子を使った系統や親子関係の調査」など、当時は新しかった技術を活用したサンゴの研究を続けたいと思い、お茶の水女子大学で研究員となりました。そこで2年間、引き続きサンゴの繁殖や進化を研究することができました。

その後、琉球大学「21世紀COEプログラム」の研究員を経て、沖縄高専に着任しました。高専の先生方は企業出身の方も多く、バックグラウンドの違うお話を伺うのはかなり刺激になりましたね。

私はずっと研究しかしてこなかったので、人に教える経験は高専が初めてで。教科も低学年の化学から高学年の環境保全まで幅広かったので、着任してすぐは、大学の時のノートを引っ張り出して、一生懸命勉強し直しました。最初の頃は授業時間が90分もたなかったり、トライアンドエラーの連続でしたが、2年目からは無事卒研生もとれるようになり、サンゴやイソギンチャクを始めとした海洋生物の研究を一緒に行っています。

-現在はどのような研究を行っているんですか?

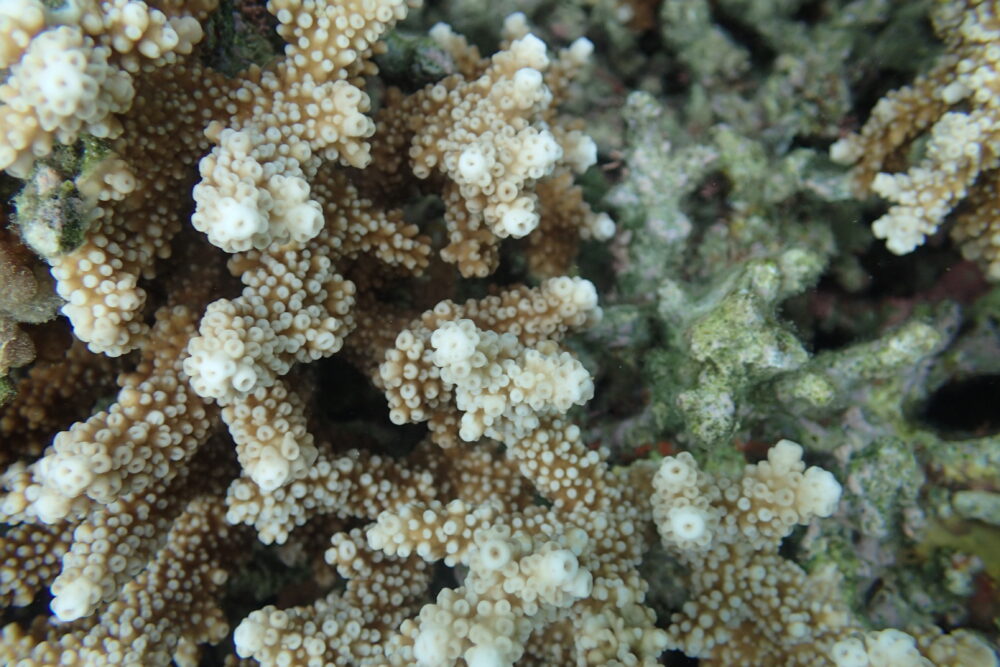

現在もサンゴの繁殖や進化をメインに研究を行っています。サンゴは全世界で800種ほどいるのですが、そのうちの150種ほどが「ミドリイシ」と呼ばれるサンゴです。ミドリイシは多種多様で、その多様性がどのようにできてきたのかを検証しています。

また、新たに対象としているのは、「ユビエダハマサンゴ」と呼ばれる、白化に強いサンゴです。沖縄周辺の水深や環境が異なる場所に、ユビエダハマサンゴは数十~数百mの大群落を形成しています。これだけ大きな群落は昨日今日できたとはとても考えられないので、「ユビエダハマサンゴの大規模群落は、環境の激変をどの様にして乗り越えてきたのか?また、それを可能にした要因は何か?」という問いを設定し、研究を続けています。

-先生の今後の展望を教えて下さい。

と2代目卒研生(右).jpg)

研究は、他学科の先生や学生に協力を仰ぐことが多いんです。例えば、「サンゴ産卵の自動撮影と画像のクラウド保存システムの構築」ではメディア情報工学科と、「枝状サンゴ骨格の折損挙動調査」では機械システム工学科と、というように他学科と関わりがあります。

高専って先生方のフットワークが軽いんですよね。自分ひとりでは難しいと感じることも、高専なら専門家が揃っていますから、簡単に解決してくれたりするんです。研究室の学生たちも、他学科の先生や生徒と話すのは楽しいみたいで。「お互いいい影響を与えあっているのかな」と思います。今後も異分野同士の関わり合いは増やしていきたいですね。

磯村 尚子氏

Naoko Isomura

- 沖縄工業高等専門学校 生物資源工学科 准教授

1991年 宮城県第一女子高等学校 卒業

1997年 東北大学 理学部 生物学科 卒業

2000年 東北大学大学院 理学研究科 生物学専攻 博士課程前期 修了

2003年 東北大学大学院 理学研究科 生物学専攻 博士課程後期 修了

2003年~2005年 お茶の水女子大学 人間文化研究科 研究員

2005年~2008年 琉球大学 21世紀COEプログラム 研究員

2008年~2013年 沖縄工業高等専門学校 生物資源工学科 助教

2013年~現職

沖縄工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

- 動くものの振る舞いを数理で読み解く。「システム制御理論」の魅力について

- 都城工業高等専門学校 機械工学科 助教

藤田 健太郎 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏