2021年度から高専機構本部事務局に出向され、学生参事として全国高専の学生指導や学生支援に取り組まれている内田由理子先生。昨年度までは香川高専にて長年教鞭をとられ、女子学生のキャリア支援や、教務主事として4年間、学校の教育全般に取り組まれてきたといいます。その背景にある先生の想いを伺いました。

公立高校から高専教員へ。詫間電波高専(現香川高専)初の女性教員の誕生

―高専に赴任されたきっかけは?

もともと教師を目指していたので大学院は教育学専攻、教員専修免許も取得。その後は岡山県内の公立高校で社会科の教員をしていました。大学院時代の恩師から「高専という学校で社会科教員を募集している」という話をうかがい、「高専って何?」「どのような教育機関?」というところからスタートしました。

初めての担任では、「修学旅行がない」と嘆くクラスの学生達の大半と、青春18きっぷで夏休み北海道旅行を決行したり、楽しい思い出がたくさんあります。

赴任してまず驚いたのは、男子の数です。学生も教員もみーんな男性(笑)。もちろん各学科数人の女子学生もいましたが、圧倒的な数の差がありました。男子学生とのコミュニケーションという意味では、時には姉のように、時には母のように接することで信頼関係が築けていけたのではないかと思います。

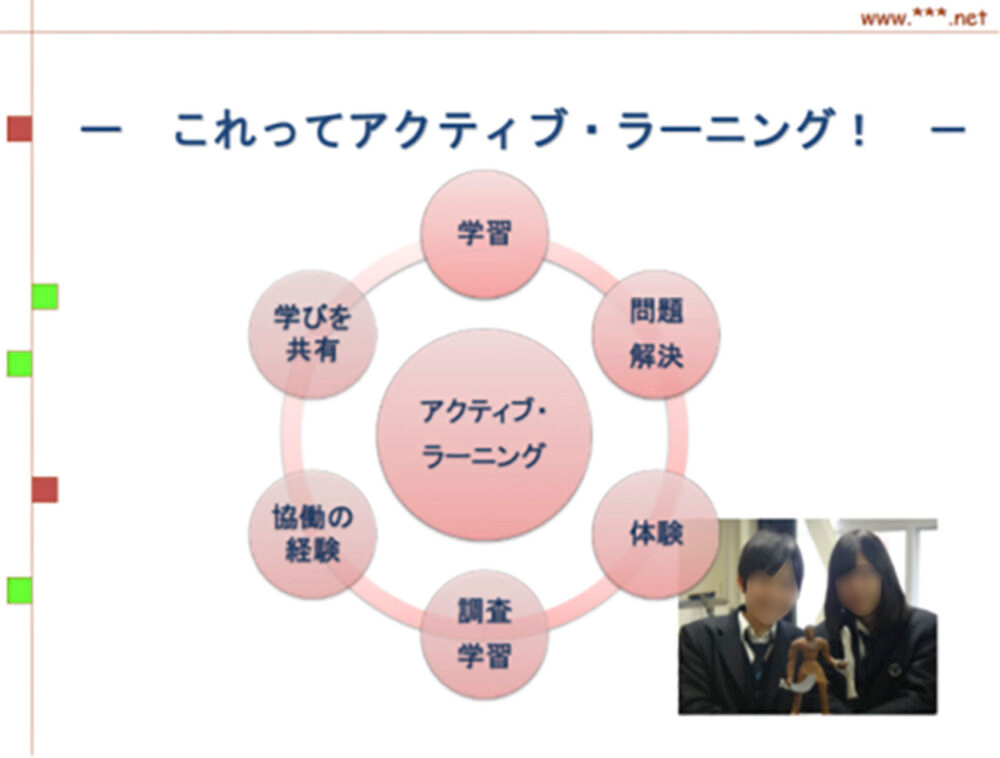

また授業で一番苦労したのは、いかに興味を持ってもらうかという点でした。私は歴史の授業を担当していたのですが、高専は高校と違い、大学1年次に入学する一般的な大学受験がありません。また、文系科目がそもそも苦手という学生も多かったため、さまざまなアクティブラーニングを取り入れました。

高専生ならではの歴史授業と、女性キャリア支援の取り組みとは

―これまで取り組まれてきたアクティブラーニングについて教えてください。

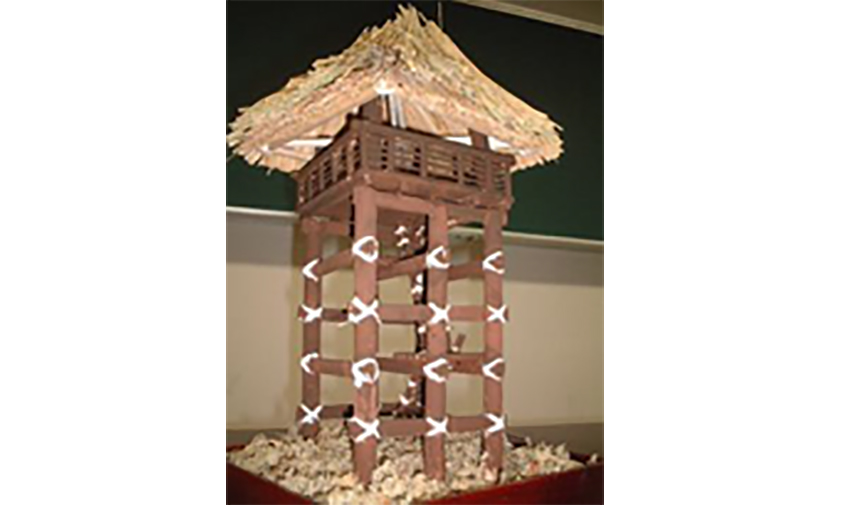

授業で学生に発表させると、課していないにも関わらず、わざわざ差し棒をつくってきたり、新選組の「誠」の羽織をつくり、メンバーがお揃いで着用して発表したりするチームが自然発生的にでてきました。発表内容より自作アイテムに注目が集まり、大いに盛り上がります。

そこで、 “ものづくり”の現場感覚に親しみながら創造力・思考力・表現力を養う事を目的として、2002年度から課題学習のテーマに教材作成“ものづくりワーク”を設定して、本格的に実践しています。

学生達は「先輩たちが作ったことのない作品を作りたい」と要望し始め、歴史の授業でこれほど積極的かつ意欲的な反応はあまりなく、嬉しい驚きでした。制作中の動画・BGM・アニメーション効果・自動音声を盛り込むなど、学生達の技術を駆使したプレゼンの時間は、学生達が刺激しあいエンパワメントされています。

これぞ!という制作物は翌年の授業の教材としています。資料集の図版より、授業が一気に活気づきます。

―香川高専では、女性学生のキャリア支援にも力を注がれていたそうですね。

素敵な高専卒女性技術者(中央)と交流でき、将来設計を考える貴重な機会となりました。(内田先生:後列左端)

全国高専では、女性教員の数は2割程度とまだまだ少ないのが現状です。特に私は詫間電波高専(現香川高専)初の女性教員ということもあり、女性学生達が非常に慕ってくれ、女子学生達への支援の核となっていく必要性を感じました。

また、私の研究テーマでありライフワークでもある「女性技術者のキャリア形成」「工学系女子学生のキャリア教育」、そのきっかけになったのは、女子卒業生の転職相談でした。様々な問題意識から、高専女子卒業生を対象とした史上初の大規模調査(平成15年度~17年度科研費基盤研究(C))を実施し、分析しました。

調査に協力してくれたのが39の高専や同窓会でした。高専が設立されてからの女子卒業生、計4500人を対象としたものです。ただ女性は改姓したり、パートナーの転勤で居住地が変わることが多く、アンケートの半数以上は宛先不明で戻ってきてしまいました。それでも約1000名の有効回答がありましたので、この声をしっかりと受け止めなければという使命感を持ちました。

このような調査を踏まえ、高専として、女性のライフステージを鑑みた進路指導やキャリア教育を行っていくべきではないかと思っています。技術者としてキャリアを形成していくためには何に着目すべきか、また結婚・出産を機に退職するという選択肢が、生涯賃金や再就職時にどう影響するかなどの経済観念も含め、学生たちにロールモデルとしての先輩たちの活躍をもっと伝えていくことも私の役割だと感じています。

高専機構本部から、全国の高専生を取り巻く課題に向き合う

―約10年前の「高専手帳」創刊についても教えてください。

担当科目の学年配置から、私は1年生の担任を受け持つことが多かったのですが、担任団で毎年その年の目標を決める1年団会議で、「自立/自律した学生をしっかりと育てていこう」という目標を立て、具体的な取り組みとしてスケジュール管理をさせることにしました。

当時は高専生用の手帳は世になく、代わりに「高校生のための手帳」を1年使ってみました。ただやはり、7時限までの時間割や3学期暦など、高校とは時間割や年間スケジュールが異なり、手帳を使いこなす学生ほど使い勝手が悪いと不評でした。

そこで、高専生のためのスケジュール手帳の開発を募集したところ、30名近くの学生達が名乗りを上げたので、コンペを行ったんです。その際に月刊高専編集部であるメディア総研さんにも参加いただき、「企画とは何か」、「商品開発とは何か」ということを1年生全員に特別ホームルーム活動にてご講演、指導してもらいながら出来上がったのが「高専手帳」でした。

2012年に製作したのが最初で、その後、毎年全国の高専新入生に寄贈していただいています。学生たちからの評判は上々で、毎年リピートして使ってくれている上級生も多いですよ。特に週間「豆知識」は高専生のツボのようで、静かな人気です。

また、英語の教員にも協力いただいて、「COCET2600」から毎日3つの英単語を掲載していますから、手帳を1年間使い続けると、かなりの英単語力がつきますよ。

―現在は高専機構本部にご出向されているとのことですが、これからどのようなことに取り組んでいかれる予定でしょうか。

時代によって児童・生徒・学生を取り巻く環境や、発生する問題は異なります。現代は、イジメやSNSトラブル、不登校、貧困、ヤングケアラー、虐待などが顕著にみられ、様々なダイバーシティの考え方やとらえ方が重視される時代です。

そうした学生達を取り巻く諸事象に、教員1人で抱え込まず、専門職や外部機関としっかり連携して問題解決することが、教育現場には求められています。その一助となれるよう、今後も邁進していきたいと思っています。

内田 由理子氏

Yuriko Uchida

- 国立高等専門学校機構 本部事務局 教授/学生参事

1991年 岡山大学大学院 教育学課程 社会科教育専攻 修了

1991年 岡山県内公立高校 勤務

1993年 詫間電波工業高等専門学校(現 香川高等専門学校) 一般教科 助手

2017年~2021年 香川高等専門学校 教務主事/校長補佐

2020年 長岡技術科学大学 客員教授

2021年 国立高等専門学校機構 本部事務局 教授/学生参事/高専機構男女共同参画推進室アドバイザー

本部(八王子)の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- 高専卒の技術者の価値を高める、女性目線で取り組むキャリア支援

- 国立高等専門学校機構 本部事務局 教授/学生参事

内田 由理子 氏

- 憧れた研究者の道。大学でできないことが高専でできる?

- 東京工業高等専門学校 物質工学科 教授

庄司 良 氏

- 「まずはプラズマを当ててみよう」! 失敗を恐れずまずは行動。研究の魅力は「なぜ」から始まる

- 大島商船高等専門学校 電子機械工学科 教授

中村 翼 氏

-300x300.png)

-300x300.png)