静岡県磐田市の草地博昭市長は、豊田高専のご出身です。高専時代に学んだ土木工学を強みに、卒業後はJR東海で新幹線品川駅の建設に携わり、その後、地元・磐田市に戻ってスポーツを通じたまちづくりに尽力。現在は市長として、「経営・外交・政治」のバランスを意識しながら行政運営を担っています。政治の道を志したきっかけや、高専での学びが今どのように生きているのかを伺いました。

「電気屋」というレールから「高専」という外の世界へ

―幼少期はどのように過ごされていましたか。

実家が家電販売業を営んでいたこともあり、物心がついた頃から「仕事」というものを強く意識していました。小学校高学年になると家の手伝いを始め、父の働く姿をそばで見ながら育ちました。

当時の電気屋は、お客様の家に上がり、生活全体を見ながら「どこに困りごとがあるか」「何が必要か」を探り、最適なものを提案するというスタイルでした。ただ電化製品を売るのではなく、対話を通じて生活の質を高める仕事だったんです。

ただ、やはり電化製品で生活の質を改善できる部分には限界があり、次第に「これ以上は政治で改善していくしかない」と思うようになりました。そうして政治への関心が芽生えていったと思います。

―豊田高専への進学を選ばれた理由を教えてください。

「地元から家から外に出てみたい」という思いがあったからです。電気屋とは違う道に進み、自分の世界を広げるなら、家を出なきゃいけないと思っていました。そこで、寮生活ができる豊田高専を選びました。

環境都市工学科を選んだのは、「環境」という言葉に惹かれたからです。当時は、酸性雨やオゾンホールなど、環境問題が世間の関心事になっていました。この先の自分たちの暮らしはどうなってしまうんだと心配に感じる場面もあり、環境について学びたくて選びました。

実際に入ってみると、学科の内容は土木工学が中心でしたが(笑)、「電気の道にはいつでも戻れる」という気持ちもあったので、むしろ電気ではない土木を選んだのは良かったと思います。

実は、妹も私の姿を見て高専に進学しています。多分、自由な学生生活に見えたんでしょうね。実際、当時はバイトばかりしていて、長期休みも磐田市に帰ってバイト三昧でした。当時のバイト先で出会った方々は、私が選挙に出たときにも応援してくれて、今でもそのご縁が続いていることに感謝しています。

―高専生活で特に印象に残っていることはありますか。

学生会活動を2年半続けたことです。当時、私はあまり学校にも行けておらず、成績も芳しくありませんでした。そんなとき、先輩に「やってみないか」と声をかけてもらったのがきっかけです。

活動を通じて、学校運営の仕組みや予算の使い方、ルールづくりの面白さに気づきました。文化祭の名称を「こうよう祭」に改めたのも私の代です。「もっと外に開かれた文化祭にしたい」という思いから、地域にも開かれた企画へと変えていきました。

「どうすれば学校生活が楽しくなるか」「どうすれば学生がこの学校を誇れるようになるか」——学校のなかで企画を立案し周囲と協力して実行していきながら、そういった視点で物事を考えるようになったのがこの頃です。

―卒業研究のテーマは何に取り組まれましたか。

「公共交通におけるバリアフリー化に関する研究」に取り組みました。テーマ選定の背景には、幼少期のある思い出があります。

当時、自宅の近所に、20歳ほど年の離れた寝たきりのお兄さんが暮らしていました。ゲーム機が家になかった私は、ゲーム機を貸してくれるそのお兄さんのもとに自然と通っていたんです。子供ながらに閉塞感を感じていた当時の自分にとって、その方は「居場所を与えてくれた存在」でした。

その経験から、障がいのある方の人生の可能性を広げたいと考えるようになり、「移動手段の有無が人生の選択肢を大きく左右する」という点に着目しました。ちょうど、先輩たちがバリアフリーや交通をテーマにした研究をされていて、引き継ぐかたちでこのテーマに取り組みました。

地域を支える裏方で芽生えた新たな視座

―高専を卒業してJR東海へ入社されていますが、どんなお仕事をされていましたか。

まさに高専で学んできた土木工学を現場で実践する機会を得られて、本当に恵まれていたと思います。今でも強く心に残っているのが、新幹線の品川駅新設工事を担当する部署での仕事です。

私が配属されたのがちょうど駅開業のラストスパートにあたる時期で、現場のすぐ横に事務所があり、毎日まるで生き物のように変わっていく品川駅の姿を見ながら仕事をしていました。ホームの下に線路を敷き、新幹線を実際に停める準備が進んでいく過程を、肌で感じながら過ごしたことを覚えています。

駅が完成し、新幹線が最初に入線したときの感動は、今でも忘れられません。現場にいた先輩たちと一緒にその瞬間を見届けて、言葉にならないくらい嬉しかったですね。「ものづくりの現場の力強さ」を、最も感じた経験だったと思います。

―その当時、東京では「ホッとサンドウィッチ」というグループ活動もされていたそうですね。

東京での暮らしのなかで、同世代で語り合える場所がほしいと思い、いろんなコミュニティを探していました。そんなときに立ち寄った松下政経塾※で知り合った仲間と意気投合して、自分たちで語り場をつくることになったんです。そのグループが「ホッとサンドウィッチ」です。

当時は、「布石のための布石を打つ」というテーマを掲げて、月に一度集まっては、日本のこと、地方のこと、自分たちの世代がどう社会に関われるかを、朝まで語り合っていました。20代に入ってからは、漠然と「いつか政治に関わるかもしれない」という意識があった気がします。

※松下電器産業の創業者である松下幸之助が1979年に設立した政治塾。卒業生として政治家、企業経営者、社会起業家、研究者などの人材を輩出している。

―JR東海を退職されたあとは、地元・磐田市に戻られています。政治家をめざすことを決めたからでしょうか。

退職したのは24歳のときです。「地元を良くしたい」という思いはずっと持っていましたが、当時すぐに政治家になろうと思っていたわけではありません。

まず始めたのは、NPO法人磐田市体育協会での仕事でした。もともと学生時代にプールでバイトをしていたのですが、そこを管理していたのが体育協会だったんです。アルバイトとして入社し、のちに正職員となり、最終的には事務局長を務めることになりました。

体育協会では、「スポーツを通じて磐田市を元気に!」をスローガンに、さまざまなイベントの運営に携わりました。ジュビロ磐田メモリアルマラソンや、静岡県市町対抗駅伝競走大会の磐田市チームなど、まちの活気につながる取り組みを裏方として支えてきました。

そのなかで全国で初となる「品質マネジメントシステムISO9001」と「環境マネジメントシステムISO14001」の統合システムの認証を取得できたのも、大きな転機でした。仕組みをつくることで、組織の力は何倍にもなる。そのことに気づかせてもらった経験です。

―地元で働くなかで、政治への思いはどう変化していきましたか。

当時の磐田市はちょうど合併直後で、「これからのまちをどうしていくか」という議論が各所でなされ、体育協会のなかでも自分よりずっと年上の方々が真剣に意見を交わしていました。そんな姿を見て、「大人たちは地域のためにこんなに必死で動いていたのか」と、恥ずかしながら初めて気づいたんです。

私はそれまで「社会に対する漠然とした不安」や「自分たちの世代がなんとかしないと」という思いがあり、同時に「変わらない社会や大人たち」というイメージを持ってしまっていました。でも、実は地元のこんなに身近な場所に、真剣にまちと向き合っている人たちがいた。そのことに気づけたのは、本当に大きな財産でした。

―2013年には市議会議員選挙で初当選されました。経緯を教えてください。

体育協会でのマラソンや駅伝などのイベント運営に加えて、自分自身でも「若者いわたネットワーク」というボランティア団体を立ち上げ、地域活動にも取り組んでいました。仕事ではスポーツを軸にまちづくりを考え、ボランティアでは地域の課題に取り組む。その両方をやるなかで、「もっとこうしたい」「ここは変えられるはずだ」と思う場面に何度も出会いました。

ただ、そう感じるたびに「自分の立ち位置を変えなければ超えられない壁がある」とも実感するようになったんです。そこから、自分の役割を変える必要性を強く意識するようになり、市議会議員選挙に立候補しました。

実際に議員になってみると、議会の責任と役割の重みを感じました。そして何より、議員の皆さんが本当に真剣に地域を良くしようとしている姿勢に触れ、「磐田市には、こんなに本気でまちを考えている大人たちがいるんだ」と、改めてその素晴らしさを痛感しました。このまちをよくしたいと本気で考える同志に囲まれて、刺激を受けながら働きました。

市議から市長へ。当事者としてまちに向き合う

―2021年には市長に就任されました。立候補のきっかけはなんだったのでしょう。

まずはずっと「これからのまちをつくるのは自分たちの世代だ」という意識を持ち続けていたこと。そして市議として2期目を務めるなかで「もっと良くできる部分」——例えばデジタル化やプロモーションの仕方、スポーツのあり方など、具体的なビジョンが見えてきたことです。ついに「当事者として、責任を持って自分がやろう」と、市長選への立候補を決意しました。

―市長として、大切にしていることはありますか。

「経営・外交・政治」この3つのバランスを大切にしています。これは、他の自治体の先輩市長から教わった言葉です。市役所という組織には約2,000人の職員がいて、税金という大切な資金を預かっています。それをどう使い、どう未来につなげていくかは、まさに経営者の視点が求められます。

一方で、トップとして外に出て、企業や他自治体と交渉し、磐田市の魅力を発信していくことも大事です。いわゆる「外交」ですね。誰がそれをやるのかと言われれば、私しかいません。そのために時間の使い方や優先順位のつけ方は、常に意識しています。

そして政治は、市民と向き合いながら、市民と交わした約束を一つひとつ実現していくこと。その基本は「傾聴」だと思っています。声を聞き、思いを受け止める。それを軸に、一つずつ政策を積み上げていきたいと考えています。

―草地市長は「行動スピードが速い」と周囲から評価されていると聞きました。具体的にどのようなことなのでしょうか。

高専卒の市長ということに、私は誇りを持っています。JR東海在職時代も、政治に関わるようになってからも、周囲にはいわゆる高学歴の人たちがたくさんいました。そうした環境で、「行動量」「スピード」は能力ではなく意識で変えられる、自分が他の人よりも努力で伸ばせる部分はこれだと考えてきました。

高専出身の人は、わりとそういうところがあると思うんです(笑)。高専出身者は皆、中学3年生のときに「家を出て5年間の寮生活をする」という大きな決断をしています。深く考えたら躊躇してしまうようなことを、行動で乗り越えてきた人たちです。「まず動く」「やってみる」そうした考え方が、高専の共通言語として根付いている気がします。

―市長という仕事の面白さは、どんなところにあると感じていますか。

やはり「まちづくりの全責任を任せてもらえる」という点に尽きます。今と未来、どちらにも責任を持って関われる仕事は、この仕事以外にはありません。

決断の重みや責任の大きさにプレッシャーを感じる人もいるでしょう。でも、私自身はあまりそこで立ち止まらないようにしています。誰も正解を持っていないからこそ、仮説を立てて動き、検証しながら前に進めていく。まさに理系的なロジックで、リスクを見極めながら選択肢を絞り、一歩ずつ進めていく仕事だと捉えています。

―草地市長が大切にされてきた、自分なりの信念や標語などがあれば教えてください。

「人に勝つより、自分に勝て」。これはずっと意識している言葉です。誰かと競うより、自分をどう律するのか。目先のライバルよりも、自分で決めたことを誠実に進められるかどうかが大事だと思っています。

あとはやはり「笑顔」ですね。笑顔があるところには、人が集まります。家庭でも職場でも、意識して笑顔を忘れないようにしています。ニコニコしているだけでも、空気は変わりますから。

―高専での学びが今に生きていると感じるのは、どんなときですか。

技術的な意味では、JR東海で働いていたときが一番ダイレクトに生かせた時期だったと思います。その後しばらくは、直接的に学びを生かせる場面は少なかったですね。ただ、政治の仕事に就いてから、都市計画やインフラ整備といった分野に携わる中で、「ああ、ここで高専で学んだ土木の知識が生きてくるんだ」と再認識するようになりました。

また、技術以外の部分で言えば、やはり寮生活です。5年間、同じ空間で他人と生活を共にするというのは、なかなか得難い経験です。相手とどう関係を築くか、短期的ではなく中長期的に人間関係を見ていく視点は、あの頃に身についたものだと思います。

―最後に、高専生や高専を目指す中学生へのメッセージをお願いします。

高専は、本当に素晴らしい場所だと思います。中学3年生の段階で、他とは違う進路を選ぶというのは大きな決断ですが、それだけの価値がある場所です。5年間という時間は、他の学校とは異なる時間軸で物事を考えられる貴重な期間です。

今、高専にいる皆さんにも「自分の選択に誇りを持ってほしい」と伝えたいです。あのとき決断できたあなた自身に、自信を持ってください。そして、周囲にはいろんな考え方の人がいます。違いを認め合いながら、ぜひ有意義な時間を過ごしてほしいなと思います。

最後に補足として、今、磐田市は実証実験のフィールドとして、いろいろなチャレンジを歓迎しています。企業や研究機関の方で、自治体との取り組みに関心がある方は、ぜひ声をかけていただけたら嬉しいです。これからも磐田市を盛り上げるために、全力を尽くしていきます。

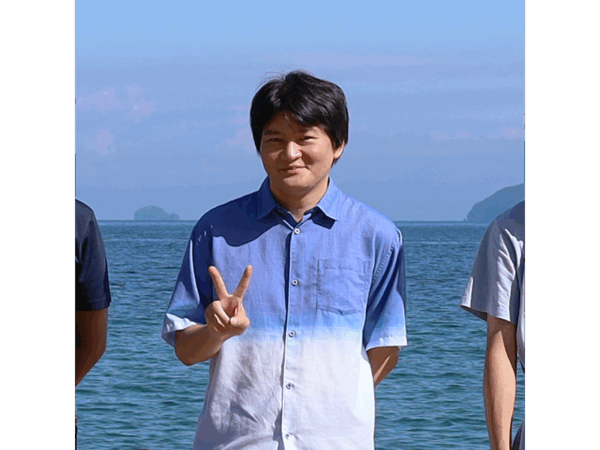

草地 博昭氏

Hiroaki Kusachi

- 静岡県 磐田市長

2002年 豊田工業高等専門学校 環境都市工学科 卒業

2002年 東海旅客鉄道株式会社(JR東海) 入社

2005年 NPO法人 磐田市体育協会

2013年 磐田市議会議員

2021年より現職

豊田工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- まちも学校も「良いとこ探し」から。炭鉱と石炭化学コンビナートで繁栄した歴史を有する地域と共に歩む、有明高専の取り組み

- 有明工業高等専門学校 校長

八木 雅夫 氏

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- 「行動力」は高専で育まれた── “自分ごと”としてまちに向き合う磐田市長の姿勢

- 静岡県 磐田市長

草地 博昭 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏