全国の高専を運営する組織・国立高等専門学校機構が文部科学省からの予算措置を受けてスタートさせた、人材育成事業「GEAR(ギア)5.0」。ユニットリーダーを務める鈴鹿高専の兼松先生に話を伺いました。

産学連携が教育の質を高める

― なぜ「教授・高専機構GEAR5.0プロジェクト(以下、GEAR5.0)」が始まったのでしょうか?

以前から「高専は研究を優先すべきか、教育を優先すべきか」という話題は、高専の教育者の間で論争を生んでいました。私は不毛な議論だと思っていましたが……(笑)。

この議論がだんだん「最先端の研究を通して人材を育てる」という方針に変わったんですね。ここ10年くらいでしょうか。

研究成果の社会実装を目指し、先端の学問や装置の使い方、原理を教員が勉強することで学生がついてくる。そうして研究と教育の両輪を回すのが、高等教育機関のあるべき姿だという風潮になりました。

高専の強みは、大学に比べて産学連携がしやすいところです。卒業後すぐに働ける技術者を養成する機関として、1960年代に制度化・設置されました。産業界に役立つエンジニアを育成する学校ですから、企業との共同研究は推奨される傾向にあります。

特に地元の中小企業との関わりが強く、学生のうちから企業としっかり話して取り組めることもメリットです。社会実装を目指した研究ができる土壌が整っていました。それが「GEAR5.0」につながっているんだと思います。

―内容について教えてください。

「GEAR5.0」は高専の高度な研究を通して、優れた技術を持つ人材を育てる大型事業です。

IoTで人とモノがつながり、知識や情報が共有され、課題や困難を克服できる社会を目指す内閣府の構想「Society5.0」のもと、文部科学省の予算措置を受けて2020年4月にスタートしました。

全国に51校ある高専のスケールメリットを活かし、リソースを駆使した人材育成モデルを構築します。また企業、大学、研究機関とも連携し社会実装を前提にした研究者を育成することも特徴です。

仮想の巨大な研究センターを想像していただければと思います。センターの中に、分野や研究内容が違ういくつかのユニットがあるんです。

現在は私が属するマテリアルのユニットと、熊本高専を中心とした医工連携のユニットが動いています。

―では「GEAR 5.0」の目的は何なのでしょうか。

高専機構が用意した予算は2024年に打ち切られますが、その後も研究を持続・発展させたい。企業の開発部に「社会実装するなら高専」と言われるようなイメージつくりにつなげるつもりです。

「GEAR5.0」の考えが全国の高専に浸透すれば、産学連携・研究内容の社会実装を念頭に置いた研究組織が増えるでしょう。

―実際、どのように実施されるのでしょうか?

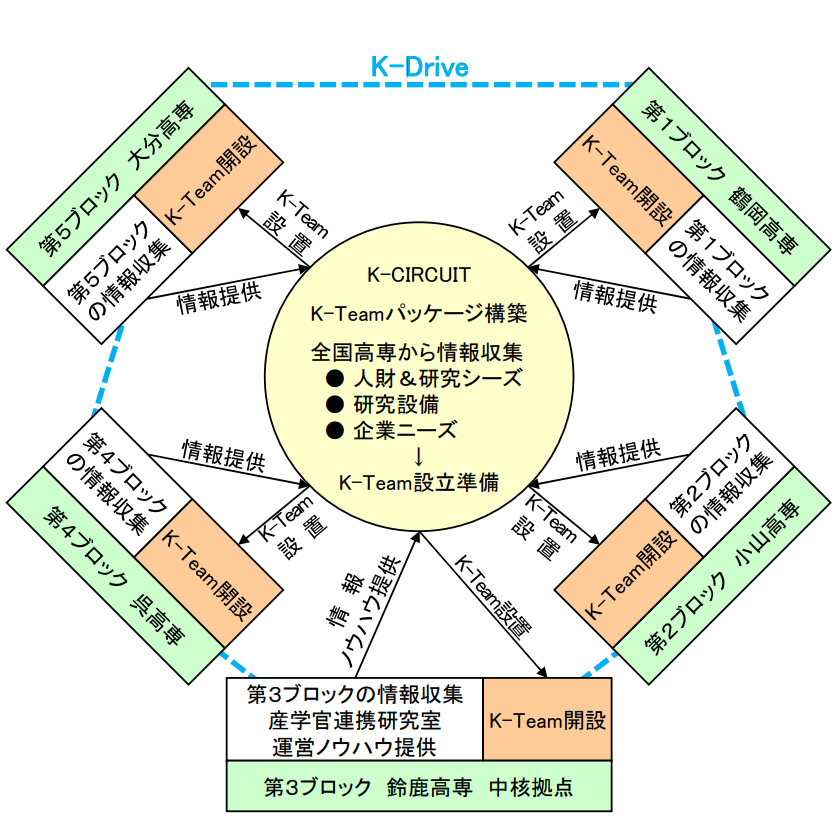

分野ごとの高専連携ネットワーク「K-Drive」を開設します。各高専内には企業のニーズに応じて最適な人材と設備をそろえた産学連携研究室「K-Team」がある。

「K-Drive」と「K-Team」がどのくらい論文を発表してきたか、どのくらい外部資金を得たかなどを把握し研究のプロセスを管理する「K-CIRCUIT」を設置しました。マテリアルユニットでは鈴鹿高専が「K-CIRCUIT」を担っています。

私が属しているのは「先端マテリアルユニットのK-Drive」ということになります。いくつかの高専が連携するので、企業の方は複数の教員と共同研究ができるんです。マテリアルは大がかりな装置を使うことが多いので、人とモノを含めたチームビルディングが要になると思いました。

また、スケールメリットを活かし、データベースを整える構想もあります。企業が「こういうテーマで製品開発をしたい」と依頼した際に、「その分野ならこの研究者がマッチする。必要な装置はここにある」と瞬時に分かるシステムです。

例えば、企業が私の研究室に「ウイルスの研究がしたい」と言ってきたとします。私にはウイルスのことがわかりませんが、全国51高専の中から、近い研究をしている研究室を紹介できます。これは通常の大学ではなかなかできないことです。

さらに装置を遠隔利用するプロジェクトもあります。全国の高専は珍しい装置をそれぞれ1つか2つ持っているんです。それを全部使えるのが仮想研究所の良いところ。サンプルを装置がある高専に郵送して、ネットワーク上で操作できるようにする予定です。

最先端の装置を操作することは、研究者や学生の学びにも繋がります。これが「最先端の研究を通して人材を育てる」に繋がるんです。

学生は教員を見て育つ

―研究を通して学生が伸びる。実際に感じることはありますか?

自分の研究室を持って20年以上が経ちますが、年々学生のレベルは上がっています。

私が鈴鹿高専に赴任してきた当初、材料工学科はすごく人気がなく成績も振るいませんでした。教職員会議で「もうちょっと努力してもらいたい」なんて言われちゃって。ところが、今は抜群に競争倍率が高いんです。

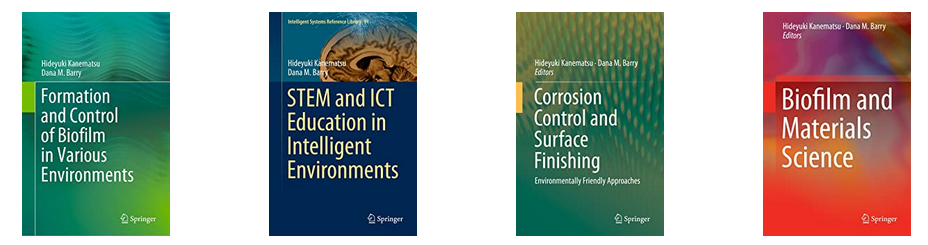

私がアメリカで賞をいただいたり、本が売れたりすると学生が誇りに思ってくれる。研究室の子があちこちにポスターで貼ってくれたこともありました。

私は優しいので(笑)学生に「やれ!」と言うことはないんだけど、私が書いた英語の文献が読めないからと自主的に勉強してTOEICを400点台から900点台まで伸ばした学生もいます。いつのまにか、一生懸命やる人間が集まるようになっていました。

つまり、学生は先生を見て育つんです。「学生のレベルが低い」「学生のやる気がない」なんて言う教員がもしいたら、自分の不明を恥じるべきです。こんなことを言うから嫌われるんでしょう(笑)。

― そんなことはないですよ! 最後に、今後の目標を教えてください。

学生が進んで取り組む姿を見て、企業の方からも「兼松先生の研究室の学生を採用したい」とよく言っていただけます。「GEAR5.0」に参加する教員たちも非常に意識が高いので、こういう正のスパイラルが全国に広まればいいですね。

兼松 秀行氏

Hideyuki Kanematsu

- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 教授

1986年 名古屋大学大学院 工学研究科 博士課程後期課程 修了、同大学 材料機能工学科 助手

1990年 大阪大学 材料開発工学科 助手

1992年 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 助手

1994年 同 講師

1997年 同 助教授

2007年 同 教授

2009年 米クラークソン大学 先端材料プロセッシングセンター(CAMP) 客員教授、韓延世大学 産学共同利用施設創造工学研究所 客員教授

鈴鹿工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 「理想を現実につなぐ設計者」への道を歩む。ものがつくられていく過程に惹かれて

- 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生体機能応用工学専攻 修士1年

森 拓真 氏

- 学生の自発的な学びと成長に貢献!「教えない」授業で「教え合う」学生たち

- 秋田工業高等専門学校 一般教科自然科学系 准教授

森本 真理 氏

-300x300.jpg)