2025年8月26日(火)、福岡市中央区の大名カンファレンスにて、公益財団法人日本高専・大学支援財団の2025年度奨学生交流会が開催されました。同財団は、理工系で社会に貢献しうる人材の育成と教育の発展を目的に、理工系の高専生・大学生を対象とした奨学支援を行っています。

当日の会場には奨学生およびOB・OGのほか、理事や評議員、寄附者といった財団関係者が集まりました。記念すべき第1回となる本交流会の模様と、お互い初対面のなか交流を深めた奨学生の表情・感想をお届けします。

財団関係者と奨学生の間で交わる、それぞれの期待と感謝

日本高専・大学支援財団は、2018年に「千代田財団」として設立以来、理工系の大学生への奨学金給付を中心に活動を進めてきました。そこから2024年には高専生支援を開始、2025年1月には現在の「日本高専・大学支援財団」の名称に改めることで、徐々に支援の裾野を広げています。

今回の交流会はその記念すべき第1回となる開催で、財団から奨学生への指導・助言活動、そして奨学生同士の横のつながりを深めることを主な目的としています。

当日現地会場に集まったメンバーは、在籍する奨学生65名のうち14名と、財団のOB・OGである社会人3名。いずれも九州在住の高専生・大学生が中心で、さらに全国地域に在住する奨学生9名がオンラインで参加しました。

まず開会のあいさつでは、都城高専の校長でもある財団の田村隆弘代表理事から、財団の沿革や高専の役割に触れつつ、理工系人材が社会で果たすべき役割について話され、奨学生たちへの期待を込めたエールが送られました。また、奨学生代表として、北九州市立大学の柚木涼太さんから寄附者および財団関係者への感謝の言葉が述べられました。

続いては、現地会場・オンライン双方をつないで、奨学生およびOB・OGの紹介。あわせて、財団の代表理事・評議員や寄附者が登壇し、それぞれ一言ずつ挨拶を寄せました。これまで書面のみでやりとりが行われていた財団関係者と奨学生、そして各地から集まった奨学生同士の初めての顔合わせとなりました。

そして今年度2025年の採用状況について事務局より報告されたのち、今年度採用された奨学生を代表して、2名の学生から挨拶の言葉がありました。

1人目の九州大学の中野哲志さんは、大分高専の卒業生です。自身の祖父母が農業従事者であることをきっかけに感じた現場の課題や日本の農業従事者減少といった社会問題に触れながら、農業の現場に寄り添うロボット開発への志と、「学業に集中できる環境をいただいたからこそ、研究と挑戦を深めたい」という財団への感謝の気持ちを述べました。

続いての一関高専の多田拓樹さんは、家庭の経済的事情に加え、幼少期から1型糖尿病と向き合ってきた当事者として、医療機器開発への思いを語りました。現在は高専で医療機器開発の基礎となる電気電子工学の知見を深めているという多田さん。これまで直に感じてきた治療にかかる負担や既存機器の課題を研究の原動力に変え、財団からの支援を糧に「病理解明と実用化に資する機器開発へ邁進する」と意気込みを語りました。

いずれのスピーチも、最後は「今回の交流会を通して共に学業に励む奨学生たちと刺激を受け合いたい」という言葉で締めくくられました。奨学金を受けるに至った背景、現在取り組む研究、そして将来の目標に向けた決意が伝わる内容で、会場の奨学生たちも熱心に耳を傾けていました。

作るだけでなく「作り続ける」。ワンキャリア・宮下氏による寄附者講演

次に、寄附者代表として、株式会社ワンキャリア 代表取締役社長の宮下尚之氏が登壇しました。宮下氏はのちに日本最大級の新卒採用メディアとなるワンキャリアを2015年に立ち上げ、現在では月間100万人以上が利用するサービスに成長。2021年には東証マザーズ市場(現:グロース市場)への上場も果たしています。

宮下氏は、創業から現在に至るまでの歩みを紹介しながら、「作る」だけでなく「作り続けること」の大切さを強調しました。地元関西で化学を学び、就職氷河期を経験した後に創業された同社は、資本金100万円、量販店で揃えた机を並べた小さなオフィスから出発したといいます。現在こそ創業10周年を迎え、国内外から注目を集めるサービスを展開する同社ですが、そこに至るまでの道のりは平坦ではありませんでした。

これまで思うように成果が出なかった経験にも触れながら、それでも手を動かし続ける姿勢が前進を生んだことを語り、また同時にチームで協力して成果を出すことの達成感と、そこから生まれる価値の大きさについても触れました。

宮下氏:研究の素晴らしいところは、一人でも何かを追求して、大きな成果を出せることです。ただ、そこからもっと大きな成果を出そうとすると、いろんな人の協力が要りますよね。そしてどんな分野であっても、一人より、おそらく皆で取り組んだことの方が達成感が大きいと思います。

今は勉学に集中していただくフェーズだと思うんですけど、若い時にものづくりをする、チャレンジすることは非常に大切です。作るうちに、「これは失敗してしまう」とか「こうやったらできる」という感覚が研ぎ澄まされていきます。作るだけじゃなくて、「作り続ける」こと。やっぱり続けないといいものは作れないので、そういった感覚をぜひ養っていただきたいなと思います。

そして最後に、夢や目標をもって学業に励む奨学生に向けて、次のような応援のメッセージを送りました。

宮下氏:やっぱり世の中に価値あるものを作っていただきたいと思います。自分が「これには意味があるんじゃないか」というものを——絶対に誰かが「無理だ」と言ってくるんですけど、皆さんしか知らない価値は絶対にあります。それを作っていただきたいですし、そのプロセスは本当にやりがいがあることだと思います。これから長い期間勉強して、いつか皆さんが社会の役に立ち、羽ばたいていくことを願っていますし、そういった活動を今後も私は応援したいと思っています。

奨学生の取組紹介と懇親会。研究から学生生活の悩みまで、“いま”を共有

ここまでのプログラムでは、財団の支援を受けながら学業や活動を進めていく展望に焦点が当たり、奨学生によるその志と、それに対する関係者からの期待が寄せられましたが、ここからは、研究や学業などの活動はもちろん、学生生活における時間や資金のやりくり、将来の悩みといった、奨学生同士が手触りのある試行錯誤を共有し合う時間が始まります。

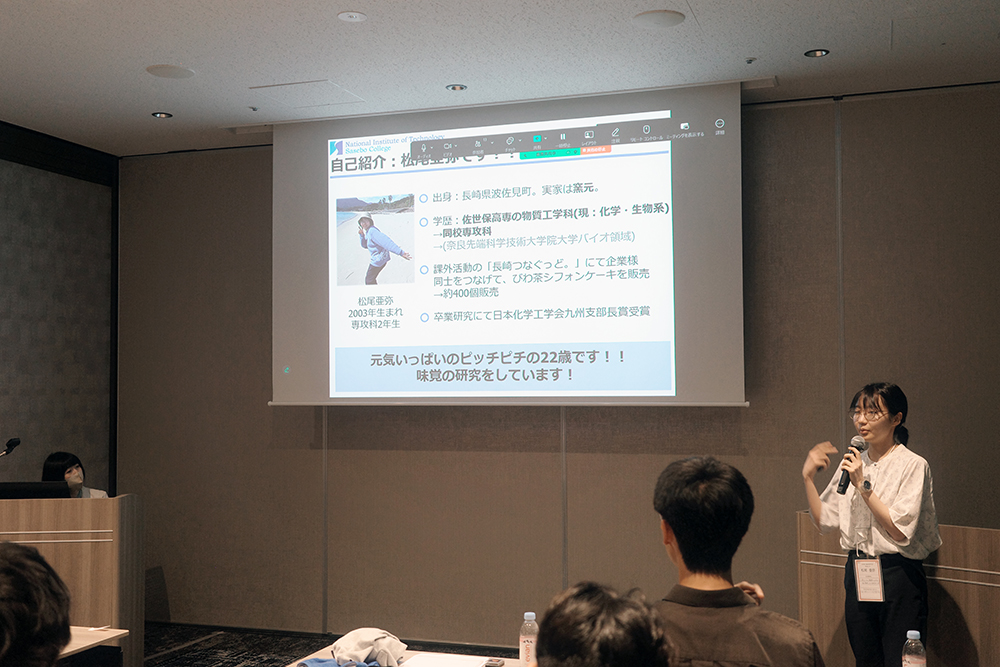

まず、代表として2名の奨学生から、自己紹介を兼ねた研究や取組の紹介が行われました。

佐世保高専に所属する松尾亜弥さんは、自身が行っている味覚受容のメカニズムに関する研究を専門的ながらもわかりやすく紹介しました。また、地元・波佐見町に対する愛着や、今後研究を続けていくうえでの進学資金や就職選択に関する等身大の悩みも共有され、会場からは温かな共感が寄せられました。

続いて、奨学生OBとして、西日本工業大学を卒業し、現在は日産自動車九州で勤務する岡迫一輝さんが登壇しました。大学時代のロボット研究や就職活動の軸を紹介し、現在の電気系技術員としての業務にも触れながら、「今後も現場とデジタルをつなげる技術者として組織に貢献していきたい」と意気込みを語ることで、社会人の立場からのキャリア観を示しました。

そして2人の奨学生の発表が終わった後は、現地会場に集まったメンバー、そしてオンライン参加者がそれぞれ自由に交流を行う懇親会が20分ほど行われました。

登壇した寄附者や財団関係者の周囲には自然と人だかりができ、進路や研究の相談、講演の続きを深掘りするやり取りが行われていました。また、奨学生たちはそのほとんどがこの日初めて顔を合わせたにもかかわらず、研究や進路、学生生活や趣味に関する話を語り合っていました。会場は終始、和やかで活気ある空気に包まれました。

その後、閉会式が行われ、交流会が終了したあと、月刊高専スタッフが数名の奨学生に感想を伺ったところ、次のようなコメントが寄せられました。

「高専といった自分(大学生)とは違う環境の人の話や、他分野の研究の話など、普段は聞けないような話が聞けて面白かった」

「発表者の研究紹介のクオリティが高く、自分も頑張らなくてはと刺激になった」

「自分たちを支援してくれる人たちはどういう気持ちなのか、なぜ支援してくれるのかという疑問がクリアになり、あらためて感謝の気持ちが湧いた」

さらに発表者の学生からは「最初は会場の雰囲気がかしこまっていて発表するのが怖かったが、直接お話しすると皆さん優しくて安心した」との声もありました。

交流会終了後も奨学生同士でしばらく語り合う姿もあり、この機会を通じて、財団の奨学生の一員として、コミュニティへの帰属意識や、個々の目標に対する前向きな気持ちが生まれたのではないでしょうか。

編集後記

今回、初開催となった日本高専・大学支援財団の奨学生交流会は、これまで手続書類上の記載にとどまっていた奨学生一人ひとりの挑戦を可視化し、支援者と奨学生のネットワークがつながる出発点となりました。今回生まれた縁が、奨学生の学生生活のさらなる発展や、将来の目標の一歩につながっていくことが期待されます。今後も月刊高専では、奨学生の挑戦と成長を定期的にお届けしてまいります。

◇

◎イベント情報

【公益財団法人日本高専・大学支援財団 2025年度奨学生交流会】

開催日:2025年8月26日(火)

場所:大名カンファレンス Dialogue Room 1

福岡県福岡市中央区大名2丁目6-50

福岡大名ガーデンシティ・タワー4階

主催:公益財団法人日本高専・大学支援財団

アクセス数ランキング

- 宇治の地で抹茶を研究! 高専・大学・大学院の研究室で自らのスキルを高め、「面白い」を追い続ける

- 京都大学 化学研究所 助教

西尾 幸祐 氏

- 予測不能な世界で動くロボットをつくりたい。 フィールドロボットとAIで拓く共生社会

- 神戸市立工業高等専門学校 電子工学科 講師

田原 熙昻 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

-300x300.png)

- “女子は無理”と言われた時代を超えて──長い研究人生の先で挑む、高専での技術者教育

- 奈良工業高等専門学校 校長

近藤 科江 氏

- 大切なのは「双方向でのコミュニケーション」。学生の積極性を育てる、杉浦先生の授業方針とは。

- 大阪府立大学工業高等専門学校 総合工学システム学科 教授

杉浦 公彦 氏