米子高専でロボコンや空手道部に打ち込みながら、情報セキュリティ教育の研究に取り組んできた守山凜さん。現在は静岡大学大学院の修士1年生として、協調学習を取り入れたプログラミング教育の実践に挑戦しています。高専時代から活躍し、現在は大学院で教育実践の研究に取り組んでいる守山さんに、これまでの思い出と現在のご研究についてお話しいただきました。

「自由な高専」で見つけた自分の道

―米子高専の電子制御工学科(現:総合工学科 情報システムコース)に入学されたきっかけについて教えてください。

小さいころからパソコンに触れる環境があって、自然とコンピュータに興味を持っていました。最初に使ったのは、祖父からもらったWindows95搭載のノートPC(富士通FMV BIBLO NE4)で、まだ小学校低学年だったと思います。

親の勧めで米子高専の公開講座に参加したり、小学校の行事で高専の出前授業があったりと、自然と理系の空気に触れていたことも大きかったです。加えて、ロボコンのテレビ放送を見て「こんな世界があるんだ」と憧れるようになりました。自宅から通える距離に米子高専があったこともあって、身近で魅力的な選択肢だったのです。

―入学前のイメージと、実際に通ってみて感じた高専の姿にギャップはありましたか。

先輩から「課題が多いぞ」と聞いていたので、その点は覚悟して入りました。実際に課題はそれなりにありましたが、想定内でしたね。

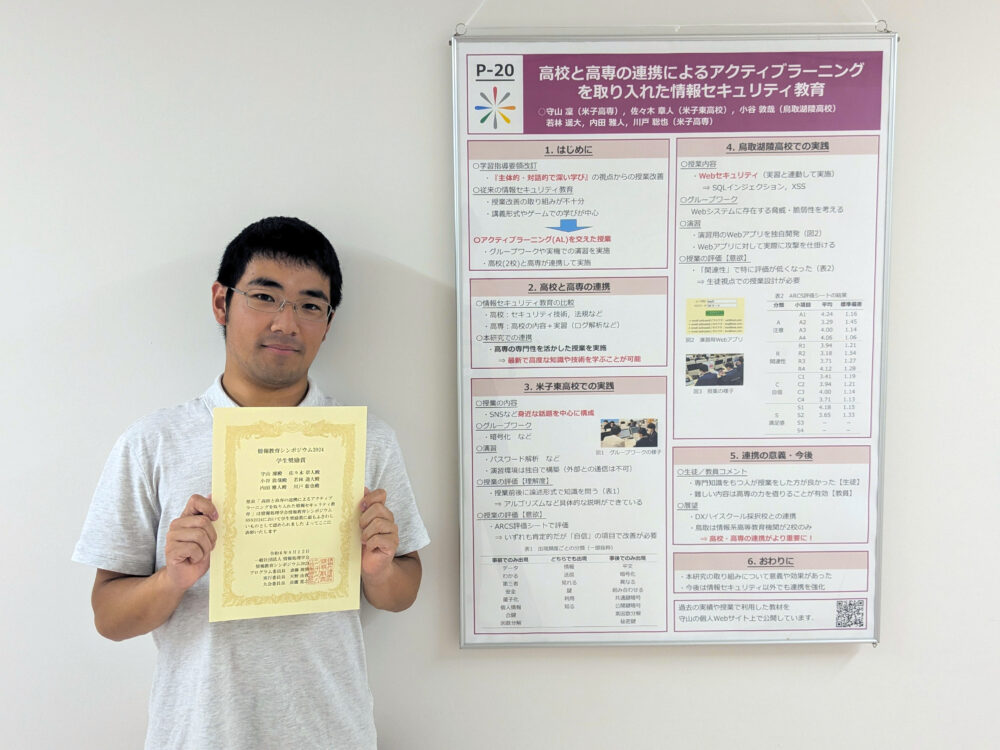

むしろ想像以上で驚いたのは、高専の自由さでした。春休みも夏休みも約2カ月あり、課題もあまり出なかったんです。3年生で大学入試のための準備に追われることもありませんし、おかげでやりたいことに熱中して取り組むことができました。研究では同じテーマに5年間取り組み続け、数多くの学会発表や論文投稿を成し遂げられましたし、いくつか賞もいただきました。

―ロボコンや空手道部にも力を入れられていたそうですね。

はい、ロボコンには1年生のときから参加していました。米子高専のロボコンではAとBの2チームに分かれることが多く、私は4年生のときにBチームのリーダーを担当することに。Bチームは基本的に4年生までの編成で、自分が唯一の最上級生だったので、チーム全体を見渡してマネジメントする立場になりました。設計や加工にも携わりつつ、後輩たちが困っていたらサポートに入るような感じでしたね。

空手道はもっと前、年長の頃から始めました。中学では一度離れていたのですが、高専で同じ道場に通っていた同級生がいて、「またやろうよ」と誘われて復帰したんです。2年生か3年生のときは部長も務めていました。空手道部は3年生で大会が一区切りつき、部長も引退となるので、それ以降はロボコンに集中しました。

.jpg)

―ロボコンでの経験が、進路にも影響を与えたのでしょうか。

そうですね。ロボコン制作は回路班と機械班で分業して進めていて、私は機械班の担当だったのですが、1~2年生のオフシーズンに先輩から出された設計の課題に取り組んでいるとき、「自分は設計には向いていないかも」と感じました。内容に興味を持てなかったわけではなかったのですが、設計には「決められた時期までに、とにかく動くものをつくる」という側面があり、この考え方と相性が悪かったんです。

それがきっかけで、時間をかけて自分の関心を探究できる研究の道に進みたいと思うようになりました。研究なら自分のペースでじっくり試して、試行錯誤を重ねて深く考えることができる。その自由度の高さに惹かれたのです。

情報の専門知識を身近に感じてもらうために

―情報セキュリティ教育の研究は、いつ頃から始めたのでしょうか。

最初に研究に触れたのは本科2年生の冬、当時の担任の先生からK-SEC(KOSEN Security Educational Center)の合宿講座を勧められて参加したことだと思います。K-SECは木更津高専と高知高専が中心となって運営しており、全国の高専のセキュリティ教育を充実させる取り組みをしているところです。

その後3年生のときに、コンピュータ同好会からK-SECの「サイバーセキュリティ啓発活動」に取り組むための講師役を頼まれました。このときの授業の内容を発展させたのが、私が高専で行っていた研究です。高校の情報授業において、いかに「主体的・対話的で深い学び」を取り入れるかというテーマで研究を進めました。

例えば、SNSに投稿した写真から位置情報を特定する演習や、パスワード解析などを通じて、身近で具体的なリスクに気づいてもらうことを重視しています。

―実際に高校で授業を行ったそうですね。

はい。提案した授業が本当に効果的かどうかを検証するために、高校に出向いて授業を行い、アンケートや理解度テストで効果を測りました。

授業で大切にしていたのは、身近な危機感を体験的に伝えることです。「大手企業がサイバー攻撃を受けた」といったニュースを目にすることは多いですが、それだけだと他人事になってしまいますよね。でも、SNSの投稿から個人情報が漏れる危険性は、すぐそばにある。そういったことを、授業を通して体感してもらっていました。

「これってどう思う?」と聞いても、生徒のみなさんはなかなか話し合ってくれません。しかし、外部からの介入があり、テーマが面白ければ、自発的に意見を交わすようになる。そこに教育の奥深さを感じました。

その後、同テーマで執筆した論文及び研究活動が評価され、 日本高専学会の2024年度研究奨励賞(最優秀賞)を受賞しています

―専攻科を修了後、現在は静岡大学大学院の修士課程にいらっしゃいます。どのような研究をされていますか。

現在は遠山先生の研究室で、高専のプログラミング授業に協調学習を取り入れる研究をしています。協調学習というのは、話し合いや教え合いを通じて理解を深める学習法です。「知識構成型ジグソー法」と呼ばれる手法を使って、異なるテーマを学んだ学生が集まって知識を共有し合うことで、より深く理解する仕組みをつくっています。

きっかけは、高専時代にティーチング・アシスタントとしてC言語の入門授業に関わった経験でした。高専の授業では教員が最低限の説明だけして「とりあえずプログラムを書いて、動かしてみよう」となるのですが、最初にプログラミングに触れる学生にとって、それはとてもハードルが高いことなんです。よくわからないままプログラミングの課題に取り組むだけの授業は面白くないですし、もっと取り組みやすい授業にできないかと考えるようになりました。

―C言語の授業は、たしかに最初の壁が多そうですね。

そうなんです。型の概念(文字ならchar型、数字ならint型)から始まり、ポインタや構造体といった概念も登場します。特にポインタはメモリ管理に関わる内容なので、普段あまり意識しないコンピュータのしくみを理解しないといけない。これがつまずきの原因になります。

しかも、こうした内容を高専では1、2年のうちに習います。抽象的な内容を、まだプログラミングに慣れていない時期に学ぶのは難しいんです。だからこそ、協調学習の手法や教材、評価の仕組みをパッケージとして開発して、現場で使いやすい形にしていきたいと考えています。

―ちなみに、どういった理由で進学先に静岡大学大学院を選ばれたのでしょうか。

一番の理由は、研究室とカリキュラムの両方に魅力を感じたからです。高専は「ものづくりの即戦力」を育てることが目的で、授業も技術寄りの実践的な内容が多かったのですが、静大院の情報学専攻では「文工融合」を掲げていて、認知科学や言語学など、人文科学の観点から情報を扱う講義が用意されています。高専では触れることのなかった分野を学べるという意味でも、新鮮で面白いと感じています。

また、これを理由に静大院を選んだわけではないのですが、キャンパスがある浜松という土地の利便性はありがたいですね。東名阪のどこへも新幹線で日帰りできるので、移動がとにかく楽です。個人的にはアイドルのライブに行くのが好きで、東京や大阪、静岡市内など、どこへでも気軽に足を運べるのは大きな魅力です。研究環境に加えて、生活面でも浜松に来てよかったと思っています。

―これから高専への進学を考えている中学生に向けてメッセージをお願いします。

高専は5年間、あるいは専攻科まで行けば7年間、自分の好きなことにじっくり取り組める場所です。高校と大学を別々に通う形ではなかなか得られない、連続性のある学びができるのが魅力だと思います。

中学校を卒業してすぐに、大学のような専門的な授業を受けることになるので、最初は驚くかもしれません。でも、自分のやってみたいことに素直に向き合って、それを形にできる環境が整っているのが高専です。技術が好き、ものづくりに関心がある、研究してみたい。そんな思いがあるなら、きっと良い経験ができるはずです。

―現役の高専生にもメッセージをお願いします。

5年あるいは7年という期間は長いようで、振り返ってみると本当にあっという間です。その時間をどう使うかは自分次第です。ロボコンやプロコン、部活動や研究、何でもいいので「これだけは頑張った」と言える経験を1つでも持っておくと、将来の進学や就職にきっと役立つと思います。

高専には、失敗しても大丈夫な環境が整っています。だからこそ、いろいろなことにチャレンジしてほしい。勉強も大事ですが、自分の可能性を広げるために動いてみることも大切です。そして、もし進学を考えているなら、英語、特にTOEICは早めに取り組んでおいたほうがいいです。私自身、英語で苦労したので……(笑) でも、それも含めて、学びの土台をつくるのが高専生活なのだと思います。

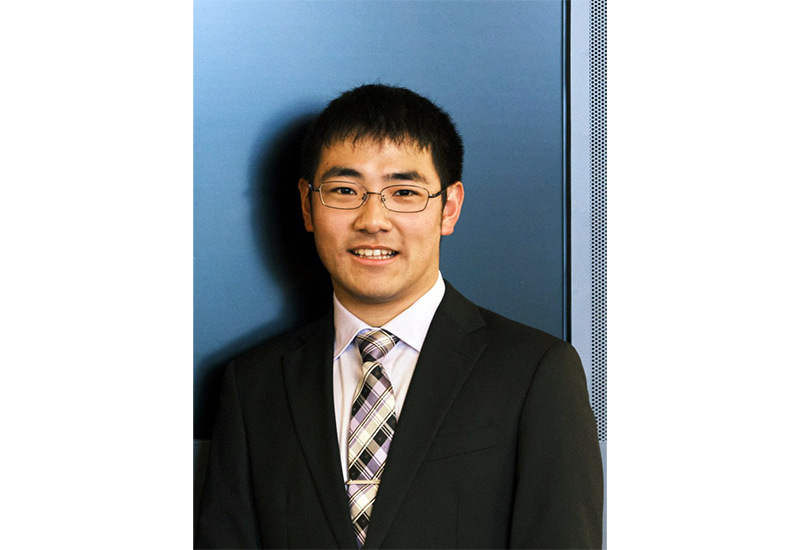

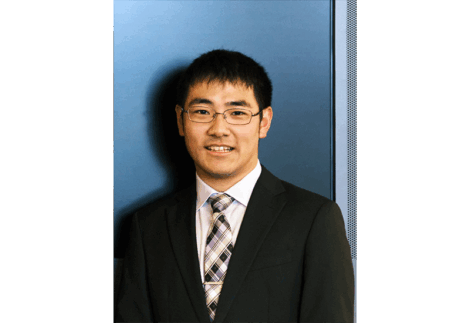

守山 凜氏

Rin Moriyama

- 静岡大学大学院 総合科学技術研究科 情報学専攻 基盤情報学コース 修士1年

2023年3月 米子工業高等専門学校 電子制御工学科(現:総合工学科 情報システムコース) 卒業

2024年4月~2025年3月 米子工業高等専門学校 総合工学科(情報システム部門) 技術補佐員

2025年3月 米子工業高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻 修了

2025年4月 静岡大学大学院 総合科学技術研究科 情報学専攻 基盤情報学コース 修士課程 入学

米子工業高等専門学校の記事

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

一関高専体育館-2-1-300x300.png)

- 高専の常識を超える教育を。一関高専が育む、AI時代に淘汰されないエンジニア像

- 一関工業高等専門学校 校長

小林 淳哉 氏

- 企業と高専が手を取り合う未来へ。小山高専で実施する企業連携と、今後必要な高専教育のあり方

- 小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、キャリア支援室 室長

鈴木 真ノ介 氏

小山工業高等専門学校 電気電子創造工学科 教授、校長補佐(国際主事)

平田 克己 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏