函館高専で水工学を学んだことをきっかけに、現在は母校で海岸災害の調査・対策研究に取り組む越智聖志先生。大学院進学や民間企業での勤務経験、北海道の海と向き合い続ける研究者としての日々、そして母校に戻り学生に寄り添う教員としての工夫など、これまでの歩みをお伺いしました。

自由な高専生活で出会った、一生モノの研究テーマ

—高専を志望されたきっかけを教えてください。

2歳上の兄がいまして、その兄が函館高専に通っていたことが大きかったです。中学生のときの私は、文系科目がとにかく苦手で、成績もあまり良くありませんでした。学校の雰囲気も、先生に言われたとおりにしないと評価されないような空気を感じていて、どうも合わないなと。でも、兄の話を聞いていると、「高専はやることさえやっていれば、自由に過ごせる」というのが伝わってきて、それがすごく魅力的に思えたんです。

入学してみると、本当に自由でしたし、専門科目が性に合っていたのか、自然と勉強するようになって、気づけば成績も上がっていました。アルバイトもしましたし、部活動では中学時代から続けていた柔道部に入りました。柔道部の先生がすごく教え方が上手な方で、全国大会に出場することもでき、高専ならではの学生生活を謳歌したと思います。

.png)

—高専時代から現在まで、同じ水工学分野でのご研究を続けているそうですね。最初の出会いについてお聞かせください。

はい。きっかけは本科4年生のとき、先輩方の卒業研究発表を見学したことです。いろいろな研究がある中で、当時、宮武先生の研究室で行われていた「水」の研究が一番「研究らしくて面白そうだな」と感じたのが最初の出会いでした。

その実験では、模型に人工的に雨を降らせて土砂崩れを再現し、その現象をパソコン上で数値解析するというものでした。他の研究室では、シミュレーションのみ、ものづくりのみといった特定のアプローチに特化した研究が多い印象だった一方で、実験とシミュレーションを組み合わせて、自然現象をリアルに再現・予測しようとする内容に惹かれました。「自分もこういう研究をしてみたい」と思ったのを覚えています。

—その後、宮武先生のもとでどんな卒業研究をされたのでしょうか。

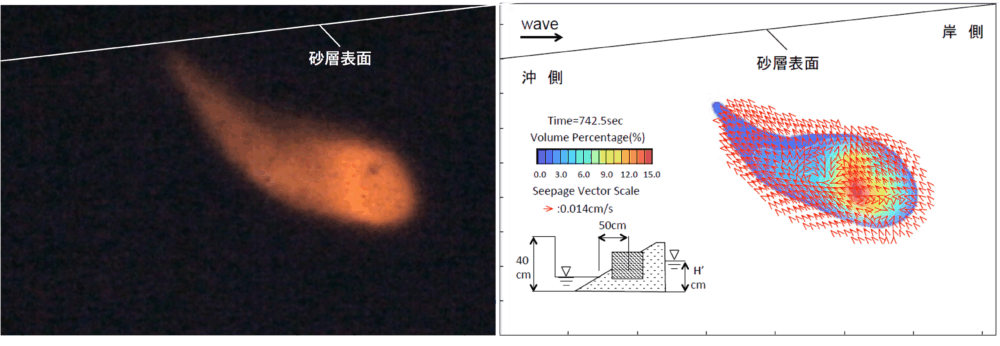

少しマニアックかもしれませんが、海岸において波が砂浜に到達した際に、砂の中にしみ込んだ水がどのように動くのかを分析する実験を行っていました。

実験では、水槽の中に砂を入れ、そこに蛍光塗料を注入して波を当てると、砂の中を流れる水に伴って蛍光塗料が動いていきます。それを真っ暗な部屋でブラックライトを当てて観察すると、蛍光塗料の軌跡がきれいに浮かび上がるんです。その軌跡から、水が砂の中でどの方向に、どのくらいの速さで動いているのかを解析していました。

背景には、海面上昇や波の影響などによって砂浜が侵食されているという社会課題があります。対策として、砂浜の地下水の流れが実は重要な役割を果たしていると言われており、例えば陸側の地下水位を調整できれば、海への砂の流出を抑えられる可能性があると考えられています。

この研究は専攻科まで継続して取り組み、大学院進学を機に自分の手を離れることになったのですが、実は函館高専に戻ったあと、また宮武先生と一緒に研究を再開することになりました。現在はこうした地下水と波との関係を正確に再現できる数値解析モデルを構築し、海岸侵食の対策に生かせるような社会実装につなげることを目指しています。

数値解析からフィールドワークへ、そして教壇へ

—その後、室蘭工業大学大学院に進学された理由を教えてください。

高専で数値解析をメインとした海岸・海洋に関する研究を実施していく中で、数値解析だけでなくフィールドワークや大規模な水理模型実験なども実施してみたいと思い、そうした研究設備が整っていた室蘭工業大学大学院への進学を決めました。

ここでの恩師となった先生は、海岸道路・鉄道などの被災現場で困っている方への早急な対策手法の提案を研究の大きな目的にしており、私自身もそれを手伝うような形で、北海道内の海岸道路被災事例をもとに現地調査・再現実験などを活発に行いました。解析中心だった高専時代から一転、ここでは現場中心の研究生活でしたね。

ある時は、真冬の北海道・大狩部という地区で、波浪が鉄道線路に被って滑ってしまうという相談が舞い込み、その様子を観察するため、研究室の後輩2名を連れ、長時間にわたってカメラを構え続けたこともあります。極寒の中、波が次々に線路にかかっては凍っていき、自分の体にも波しぶきがかかるのをじっと耐えながら記録し続けるのはかなりつらかったので、よく覚えています(笑)

.jpg)

博士論文では、北海道内の海岸交通網における被災事例から収集した現地データをもとに、複数の事例を分析し、海岸道路の対策手法を体系的にまとめることができました。決して楽な日々ではありませんでしたが、このときの生活が、今の自分の研究スタンスの土台になっていると感じています。

—その後は民間企業へ就職されていますが、教員に転向された経緯を教えてください。

大学院修了後は、在学中から研究でかかわりのあった札幌の日本データーサービス(株)に就職し、約4年半、解析業務などを担当していました。これまでの経験を生かせる仕事で、やりがいもありましたが、やはり業務として「頼まれたことを正確にこなす」ことが求められるため、もっと自分でテーマを設定して深掘りするような研究活動がしたい、という思いはどこかにありました。

そんな折、母校の宮武先生から「今度、水系の先生が定年退職されるので、後任のポストを受けてみないか」とお誘いをいただきました。それが大きな転機となり、2020年にご縁をいただいて函館高専に教員として戻ることになりました。

—現在の研究ではどのようなことに取り組まれているのでしょうか。

北海道を中心とした海岸部における道路や鉄道の被災事例をもとに、波浪による影響のメカニズムを実験と数値解析の両面から明らかにし、その対策工法を提案するという研究を行っています。高専・大学院で培った技法を活用し、現地での被害調査をもとに再現実験を行ったり、シミュレーションで波の動きを解析したりと、現場でいま困っている方々の一助となるような研究を心がけています。

特に北海道は、太平洋、日本海、オホーツク海と、三つの異なる気象・海象条件の海に囲まれており、地域ごとに被災特性が大きく異なります。そのため、一般的な対策が全ての被災に適用できることは少なく、現場に即した「オーダーメイドの対策」が必要となります。こういった、その地域に即した対応策を考案するという点に魅力を感じ、現在までやりがいをもって研究を続けています。実際に提案した対策工が施工され、効果が実証されたときはやはりうれしいですね。

学生の目線に立った、教員に相談しやすい関係づくり

—教員として、学生との関わり方で大切にしていることはありますか。

「学生の目線に立つこと」を何よりも大事にしています。学生が気軽に話しかけられるような雰囲気をつくるために、本来はあまり推奨されないかもしれませんが、あえて学生全員のことを下の名前で呼ぶようにしています。すると、不思議なことに、ちょっとした相談やたわいのない話をしに、学生たちがふらっと教員室に立ち寄るようになるんです。

そうした小さなやりとりを重ねることで、少しずつ信頼関係が築かれていき、気づけば、毎日のように誰かしらが私を訪ねて、勉強や進路、時にはほかの科目についても相談してくれるようになりました。

授業においても、そうした信頼があればこそ、学生たちがこちらの話に素直に耳を傾けてくれているのを感じます。それは試験の成績にも表れていて、「あの先生の授業はきちんと聞こう」「試験もある程度、点数取らないとな」と前向きに向き合ってくれるのが、教員として本当にありがたいです。

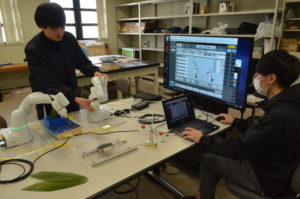

—研究室の学生とはどのように研究を行っていますか。

普段から親しみやすさを感じてもらう工夫をする一方で、私の研究室に興味をもってくれた学生には、「うちはガチでやるから、遊びで来るなら別の研究室に行けよ」と事前に伝えています。研究には真剣に取り組んでもらいたいですし、その覚悟がある学生には全力でサポートしたいと思っているからです。

研究テーマや指導スタイルは、学生の進路希望に応じて柔軟に変えています。就職を考えている学生には、本人の興味を尊重しつつ、研究を通じて何かを得られるようなテーマ設定をしていますし、進学を希望する学生には、私自身の研究に一緒に取り組んでもらっています。それぞれの将来にとって意味のある時間にしてもらいたいという思いがありますね。

—越智先生が高専を卒業して良かったと感じることはありますか。

やはり「自由な空気の中で、早くから専門に触れられたこと」に尽きます。私自身、中学校まではあまり勉強が得意ではありませんでしたが、高専に入ってからは「これは面白い」と思える科目に出会い、自分のやりたいことが見えてきました。その意味で、高専は進路や人生について考えるための貴重な時間を与えてくれる場所だったと思います。

—最後に、現役高専生やこれから高専を目指す中学生へメッセージをお願いします。

私自身が高専生だった時代と比べると、今の高専生は色々な情報が手に入りやすく、ありがたいことに求人数も増えている分、それぞれの学生が色々な悩みを抱えながら生活していると感じます。でも、だからこそ「焦らなくていい」と言いたいですね。「今はまだやりたいことがわからない」という人は、これから自分なりの答えを探していけばいい。在学中に人生の選択が間に合わない学生には、進学し、自分の将来についてもう少し考える時間の猶予を伸ばすことも私は勧めています。

ひとつ身近な話としてお伝えしたいのは、スマートフォンとの付き合い方についてです。スマホはとても便利な道具ですが、つい長時間使ってしまい、不安や悩みばかりが膨らんでしまうこともあるのではないでしょうか。だからこそ、ときにはスマホから少し離れて、自分の頭でじっくり考える時間も大切にしてほしいですね。使い方を少し意識するだけで、日々の充実感や視野の広がりが変わってくることもあります。

高専は、普通高校から大学へ進むルートとは異なり、受験勉強に追われることなく、早い段階から専門的な学びに取り組むことができる環境です。その中で、自分の進路や興味と向き合いながら、やりたいことや、将来やりがいを感じられる何かに出会える可能性が広がっています。私たち教員もそのお手伝いをしますので、中学生にはぜひ高専を目指してほしいと思います。

越智 聖志氏

Masashi Ochi

- 函館工業高等専門学校 社会基盤工学科 准教授

2009年3月 函館工業高等専門学校 環境都市工学科 卒業

2011年3月 函館工業高等専門学校 専攻科 環境システム工学専攻 修了

2013年3月 室蘭工業大学大学院 博士前期課程 公共システム工学専攻 修了

2016年3月 室蘭工業大学大学院 博士後期課程 建設環境工学専攻 修了

2016年4月 日本データーサービス株式会社 水工第2部

2020年11月より現職

函館工業高等専門学校の記事

-600x357.jpg)

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 数学の魅力を伝える喜びを胸に。「教える楽しさ」を原点に高専で教育と研究に取り組む

- 都城工業高等専門学校 一般科目 理科・数学 助教

久保田 翔大 氏

- 高専卒のマネージャーとして奮闘中! 全国から150名以上の高専生を採用するAmazonが「毎日が始まりの日」の精神で取り組む仕事とは

- アマゾンジャパン合同会社 RME Site Mainte Area Manager

小久保 大河 氏

- AI技術やシステム開発で社会にインパクトを。テック領域の最前線を切り拓くトップリーダー

- 株式会社ベクトル 執行役員兼グループCTO

株式会社オフショアカンパニー 代表取締役

野呂 健太 氏

- 高校で選ばなかった「生物」を研究へ。蛋白質研究を軸に“学び続ける研究室”を育てる

- 小山工業高等専門学校 物質工学科 助教

早乙女 友規 氏

- 山口で世界最先端のエネルギー技術を追う! 「再生可能エネルギー」を越えた「核融合発電」の魅力

- 宇部工業高等専門学校 電気工学科 准教授

吉田 雅史 氏

- 「自分はどうありたいか」で考えれば将来は無限大。高専を卒業し、今はスポーツビジネスの現場へ

- アイリスオーヤマ株式会社 会長室

株式会社ベガルタ仙台 ファシリティマネジメント部(業務委託)

武市 賢人 氏

-300x300.png)