本記事は国立高専の令和7年度入学者選抜学力検査の本試験を、月刊高専を運営しているメディア総研(株)の社員3人が実際に解き、その感想や対策方法などを独自の目線でお送りする記事となります。

入試問題を解いたのは、国立高専の卒業生であるS(高専卒1年目)とY(高専卒2年目)、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業したライター兼編集担当O(大卒10年目)です。

令和4年度の試験を実際に解いた前回から約3年が経過。あれからどのような変化が見られるのでしょうか。それでは、英語の問題について見ていきましょう。

<国語編>はコチラ

<社会編>はコチラ

<数学編>はコチラ

<理科編>はコチラ

高専入試らしい英語

S:もともと英語は得意な方で、現役の入試では98点だったんですが、今ではそこまでの点数がとれなくなりました……

O:高専入試に向けては、どのような対策をしていましたか。

S:文法や、文章におけるSVOCの文型把握に注力していました。あと、イディオム(慣用句)や、特徴的な語のまとまりを覚えようと頑張っていました。

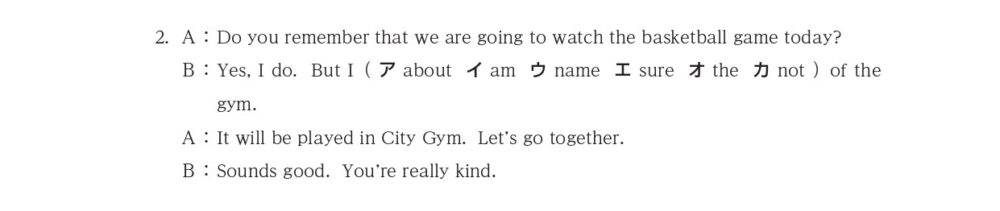

O:大問3の2の並び替え問題は、「be sure about ~」というまとまりが問われている問題でしたね。「~を確信している、~に自信がある」といった意味になります。

O:今回の英語の問題を、Yさんはどのように思いましたか。

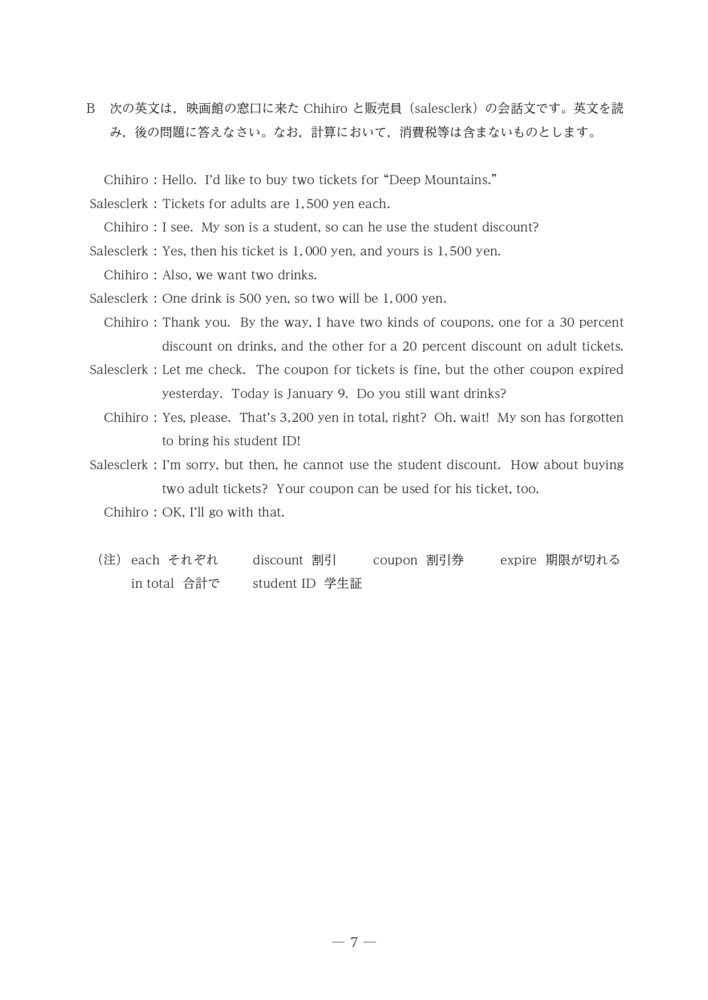

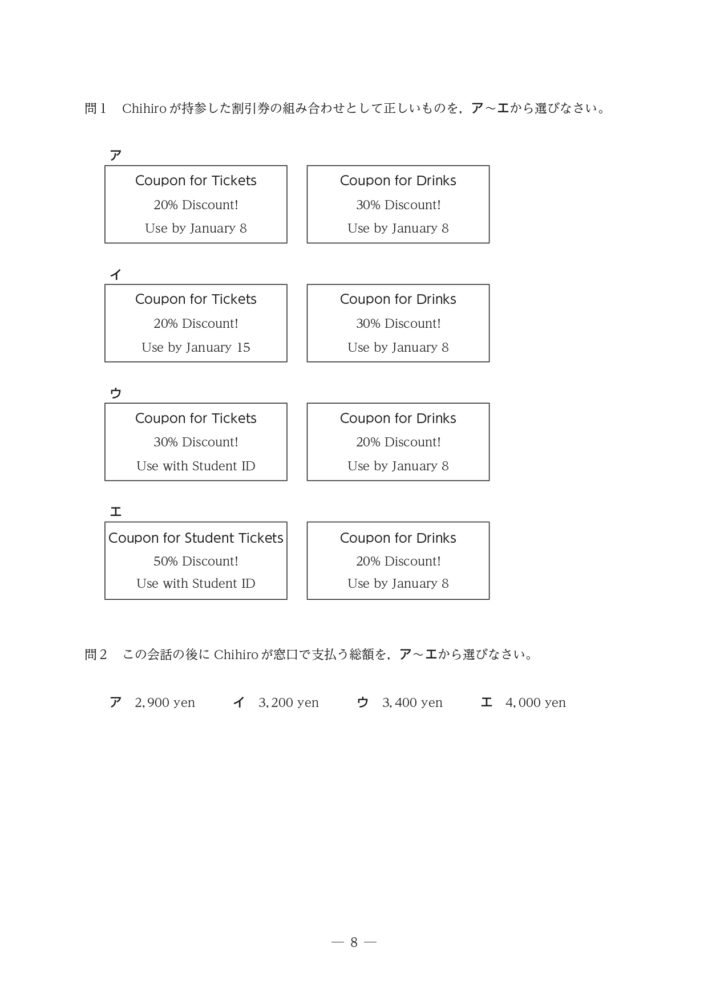

Y:いつものことではありますが、後半の問題になると、値を計算する問題が出てくるんですよね。各国の映画の製作本数や、映画館でのチケットとドリンクの料金が問われている大問5のあたりです。私は現役のときから英語が本当に苦手でしたね……

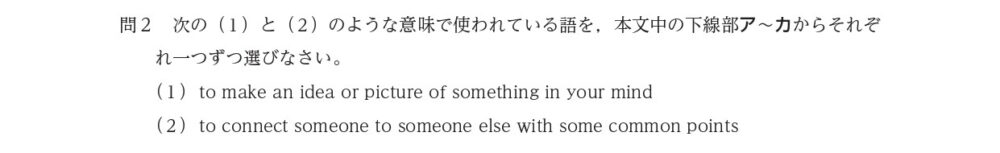

▲令和7年度入学者選抜学力検査「英語(本試験)」大問5のB

O:こういう問題って、重要そうな情報やコトの経緯を随時メモしていた方が、後で英文を読み返す必要がなくておススメだと思います。「ドリンククーポンの有効期限が切れている」とか「息子は学生証を忘れているから、チケットの学割が適用されない」とかですね。

英語の意味を、英語で知る

Y:Oさんは何か気になる問題はありましたか?

O:英単語の意味を問う問題が大問4の問2にあったのが印象的でした。これ、意味も英語で書かれているんですよね。

O:意味を問われている以上、このような問題に対する具体的な対策って「英単語の意味を覚える」以外にあまり思いつかないのですが、ちょっと話題を変えて、「英英辞典を見ることの大事さ」につなげられると思うんです。

S:どういうことでしょう。

O:英語の意味を知るには、英語で説明された辞典(英英辞典)を読むのが1番良いと思っています。意外と英英辞典の説明文は簡単ですし、英和辞典だと意味を簡単に書きすぎている場合がたまにあるんです。

例えば「child」って英単語がありますよね。この意味は何だと思いますか。

S:子ども、でしょうか。

O:実は「子ども」だと説明不足でして、正確には「人間の子ども※」です。そのため、「虎の子ども」を「tiger’s child」と表すのは不適切で、「young tiger」などと記載しないといけません。このように、英英辞典を読まないと気づかないことがあるんです。

※childの意味として、ロングマン現代英英辞典では「(YOUNG PERSON)someone who is not yet an adult」」、オックスフォード現代英英辞典では「a young human who is not yet an adult」と、1番最初に記載されている。

Y:面白いですね。英語が苦手な高専生は多いので、ここで差をつけると、入試においてかなりリードできると思います。

O:高専入試対策として英英辞典を活用するのはやりすぎかもしれませんが、今後の英語力を高めたいのであれば、英英辞典をぜひおススメしたいです!

過去問の扱い方/受験生へのメッセージ

O:これまで、国立高専の令和7年度入学者選抜学力検査の本試験(国語、社会、数学、理科、英語)を見てきました。Sさん、Yさんは現役の受験生だった頃、過去問の問題集を買っていましたか。

S:はい、買っていました。国立高専機構のHPでは問題や解答は公開されていますが、解説がないので、理科編でもお話ししたように、解説欲しさに問題集を手に入れていましたね。

Y:私も購入していまして、過去10年分解きました。

O:そうなんですね。私も大学受験のときに過去問集を買いましたが、過去問は数に限りがあるので、「傾向をつかむために解く問題」と「予行演習で解く問題」に分けて大切に使っていました。Sさん、Yさんは過去問をどのように扱っていましたか。

S:その考え方でいうと、Oさんとは考え方が違いまして、同じ過去問を何度も解いていました。自分が持っている「知識」を「問題を解くスキル」として定着させることが目的です。私の場合は過去5年分を3周し、最後の1周では平均点数が70点を超えることを目標に解いていましたね。

Y:私はスキマ時間を活用して過去問をどんどん解いていました。学校の休憩時間10分で1,2問解くといった感じです。まとまった時間がないと勉強できないという言い訳をしたくなかったのも理由にあります。予行演習として初見の問題を解いたことはなかったです。

S:初見の問題で予行演習をしたいときは、追試験の過去問を活用していました。追試験の方が本試験より若干難しい印象ですが、問題形式は似ていますから、予行演習としては充分だと思います。

O:過去問一つをとっても、扱い方は様々なんですね。受験生の皆さんには、ぜひ自分にとって効果的な過去問の活用方法を早く見つけてほしいなと思います。

O:さて最後に、高専卒業生であるSさんとYさんから、現役の受験生にメッセージをお願いしたいです。

S:高専受験の本番は冬ですので、受験勉強をかんばりすぎて体調を崩さないようにしてほしいです! 手洗い・うがいはもちろんのこと、私の場合、0時以降は勉強せず寝ていました。もし風邪をひいたら、勉強せずに休む方が良いです。

高専受験が人生で初めての受験になる中学生は多いと思いますが、自分のできる最大限が発揮できるよう、応援しています!

Y:国語編でお話ししましたように、私が高専進学を決めたのは中学3年生の12月頃でして、一般的にはかなり遅いタイミングでした。でも、スキマ時間に過去問をちょっとずつ解くことで、なんとか高専に入学することができました。この選択に後悔は全くありませんし、むしろ高専に行けてよかったとすごく思っています。

高専に入学される人は、自立心があって芯のある方が多い印象です。そのような環境で学生生活を過ごすことは楽しいですし、良い経験になります。ですので、「今から高専に進路希望を変えても良いのだろうか」と迷っても、興味があるのなら、ぜひチャレンジしてほしいです!

※本記事の内容は、あくまでS、Y、Oの独自の感想です。

◇

<英語の得点>

S:72点/100点 Y:61点/100点 O:97点/100点

◇

<お知らせ>

国立高専機構のホームページでは、入試過去問と正解、解答用紙が公開されています。

詳細はコチラをご覧ください。

◇

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏