本記事は国立高専の令和7年度入学者選抜学力検査の本試験を、月刊高専を運営しているメディア総研(株)の社員3人が実際に解き、その感想や対策方法などを独自の目線でお送りする記事となります。

入試問題を解いたのは、国立高専の卒業生であるS(高専卒1年目)とY(高専卒2年目)、高校の理系出身で国立大学の文系学科を卒業したライター兼編集担当O(大卒10年目)です。

令和4年度の試験を実際に解いた前回から約3年が経過。あれからどのような変化が見られるのでしょうか。それでは、数学の問題について見ていきましょう。

<国語編>はコチラ

<社会編>はコチラ

<理科編>はコチラ

<英語・対策全般編>はコチラ

「難しい」のではなく「面倒」

O:数学は時間が足りず、大問3の図形問題の最後の方は解けませんでした。

Y:私も足りなかったですね……

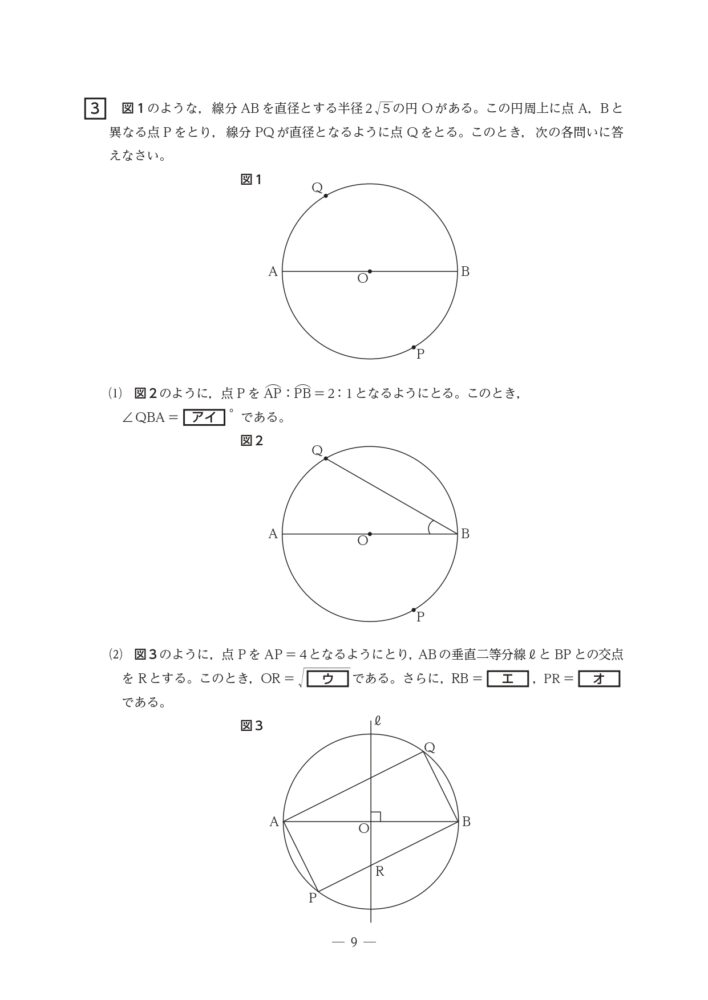

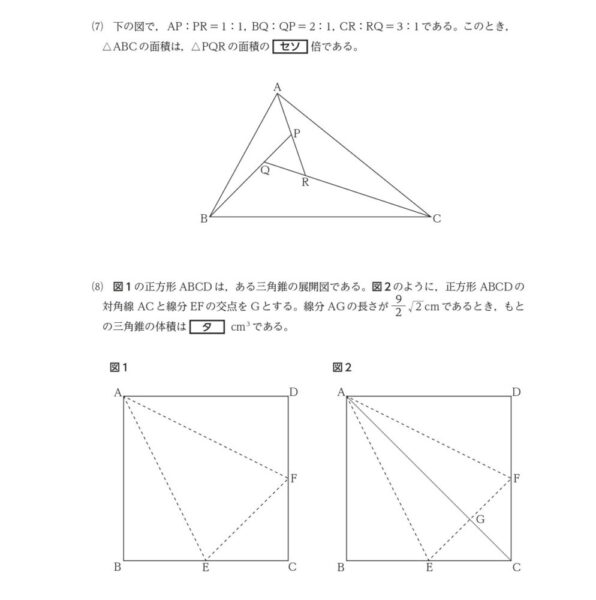

S:問1や問2は円周角の定理や相似を用いて簡単に解けると思うんですけど、問3以降は解き方は分かるけど計算が面倒で、特に問4は苦労しました。

▲令和7年度入学者選抜学力検査「数学(本試験)」大問3

O:「難しい」ではなく「面倒」という表現を用いたのはポイントだと思います。決して手が付けられない問題ではないということですね。Yさんは図形問題が得意でしたか?

Y:数学の中では苦手な方でした。でも、図形問題を解くには慣れが必要だと思っていて、現役の受験生として勉強を始めたときも、過去問を何問か解くことで勘所をなんとなく掴めるようになりました。

S:私も慣れは重要だと思います。三平方の定理や相似、比、円周角の定理などといった決まり事を問題においてどのように活用するのかを知ると、あとは計算するだけになりますので。

ぱっと見で焦らない

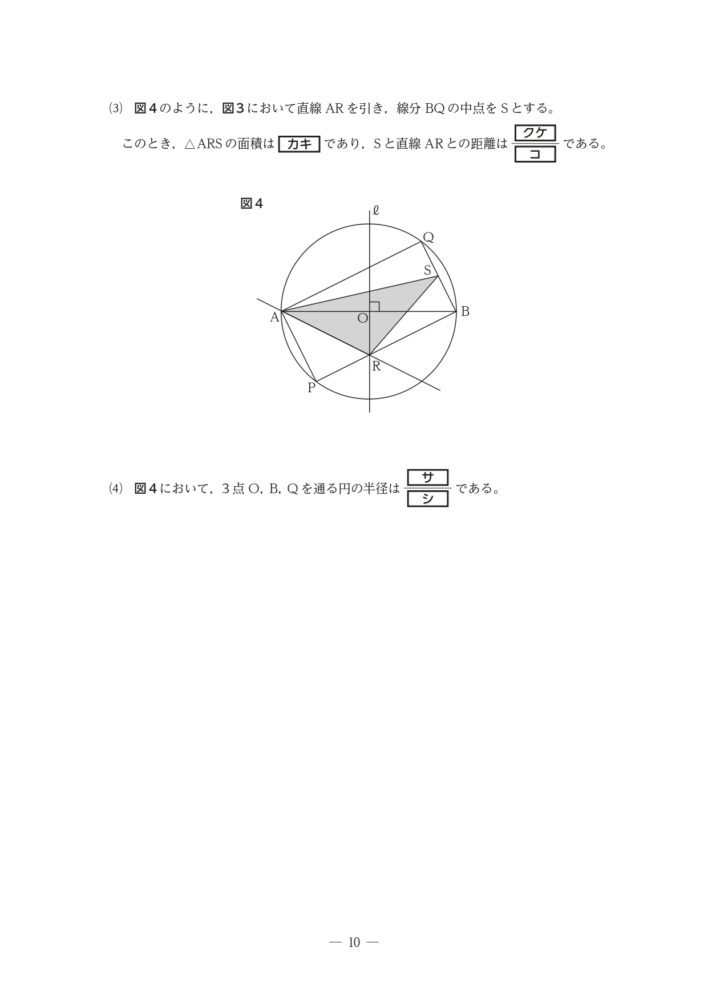

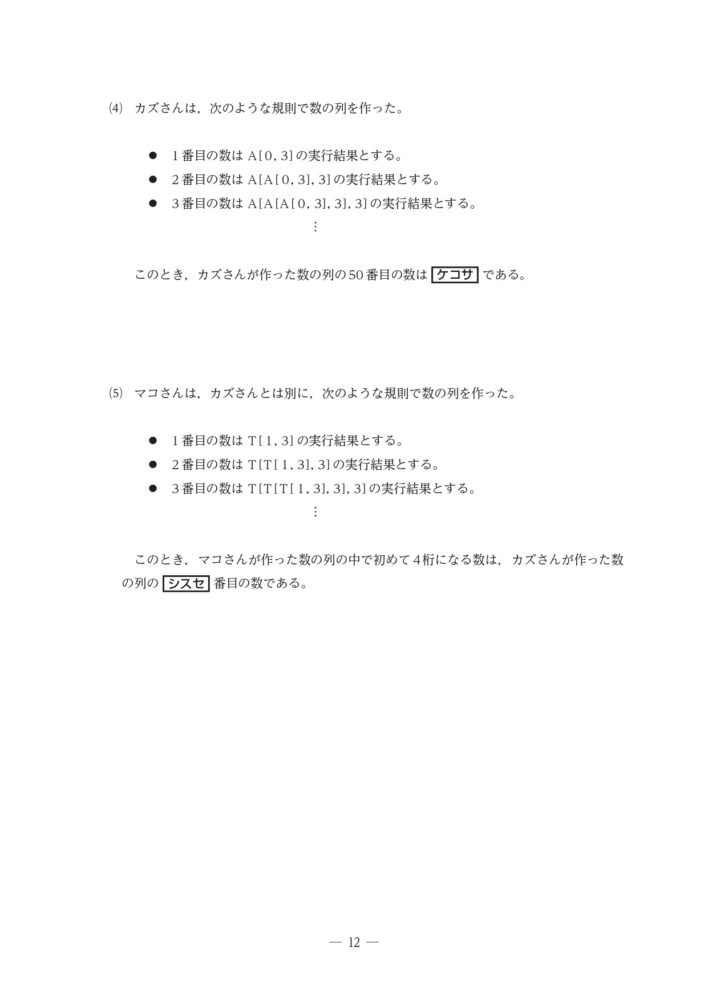

S:大問4はプログラミング系の問題でしたね。中学生だとあまり見慣れない問題が毎年必ず大問1つ分出題されている印象があります。

▲令和7年度入学者選抜学力検査「数学(本試験)」大問4

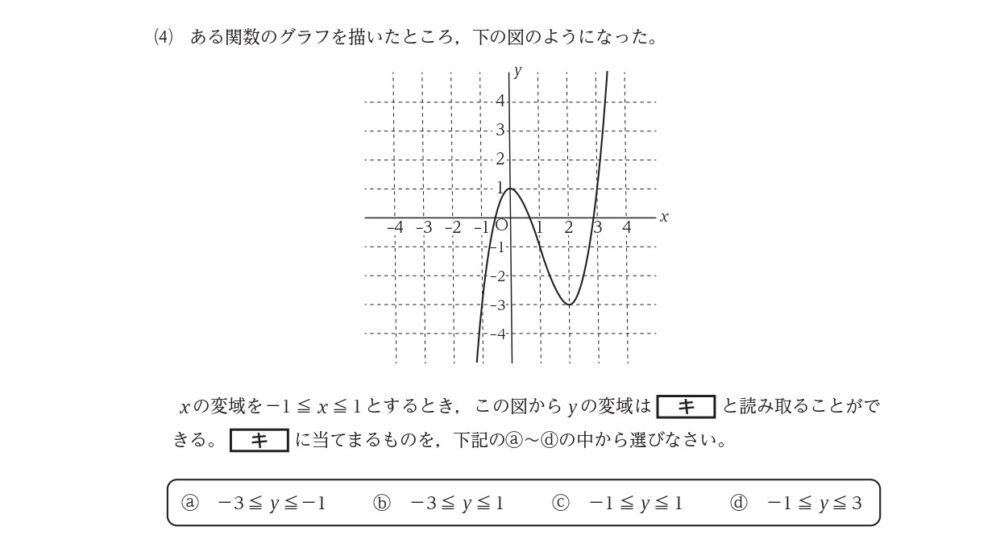

O:令和6年度だと高専・高校で本格的に学ぶことになる数列の導入部分のような問題が、令和5年度だと「野菜や果物の可食部や食物繊維、エネルギーなどを求める」という、あまり考えたことがない物事についての問題がありましたね。今回の令和7年度も、実は後半で数列が絡んできます。あと、大問1の問4に、中学校では習わない3次関数が登場していたのも印象的でした。

Y:ただ、こういった問題って一見難しそうに見えるんですが、読めば解ける問題だとは思うんです。

O:大問4もある意味、難しいというより面倒、言い換えればややこしい問題と言えるかもしれませんね。国語の小説問題における導入の説明文がややこしく感じるのと通じるものがあります。

S:私は大問4の問2で、A,T,Pの順番を間違えてしまいました。内側から処理されるプログラムなのに、外側からだと勘違いして書いてしまいまして……。数学の問題冊子には計算用紙(白紙ページ)がたくさんあるので、どんどん書いて計算するべきですが、こういうところには注意しないといけませんね。

O:どんどん書くと言えば、大門1の問7や問8は、分かっていることを問題冊子に載っている図形にどんどん書いていくことで分かる問題ですよね。

Y:この問題もぱっと見だとちょっと焦るんですけど、解く順序を抑えれば、割と答えに辿り着くことが多いんですよね。

O:私は焦ったがために、問8を飛ばしました。でも、自己採点している時に「これって三角錐の展開図だから、点Eと点Fはそれぞれ線分BCと線分CDの中点だ」と気付いたんです。

S:高専入試あるあるかもしれないですけど、自明である知識を、問題を解くときに活用しますよね。

O:焦ると気づかないんですよね、こういうのって。

問題と飛ばす、ということ

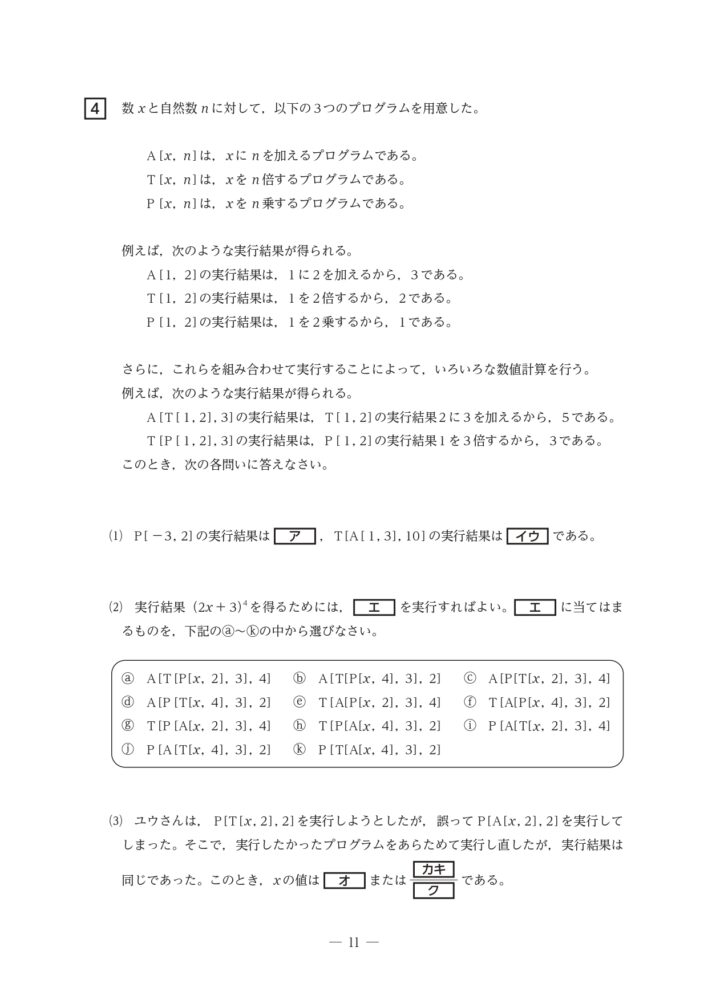

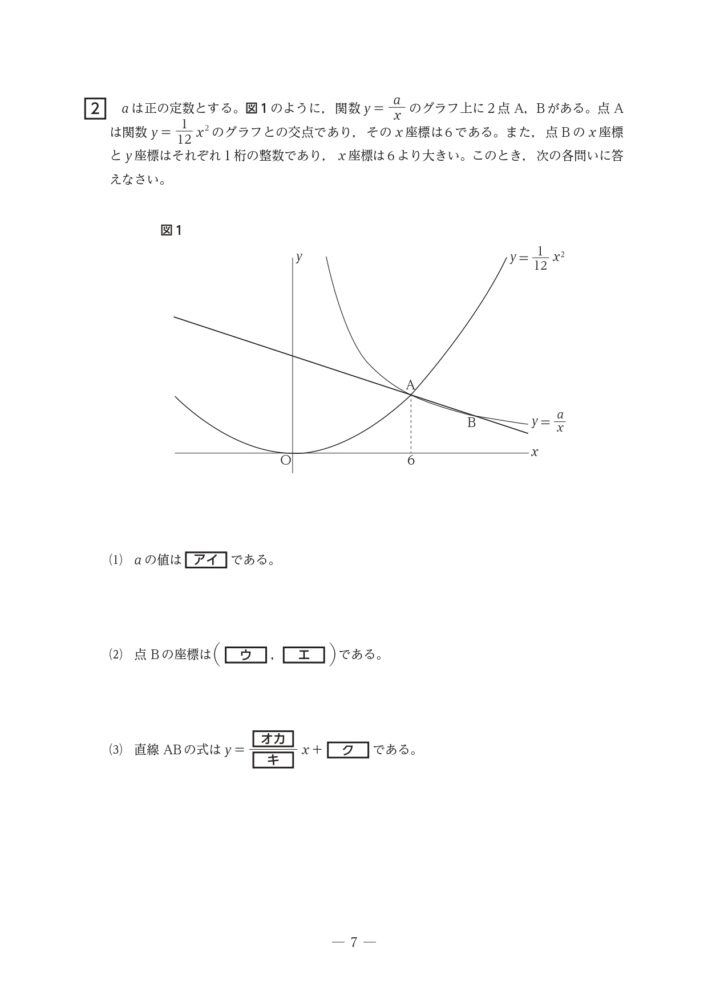

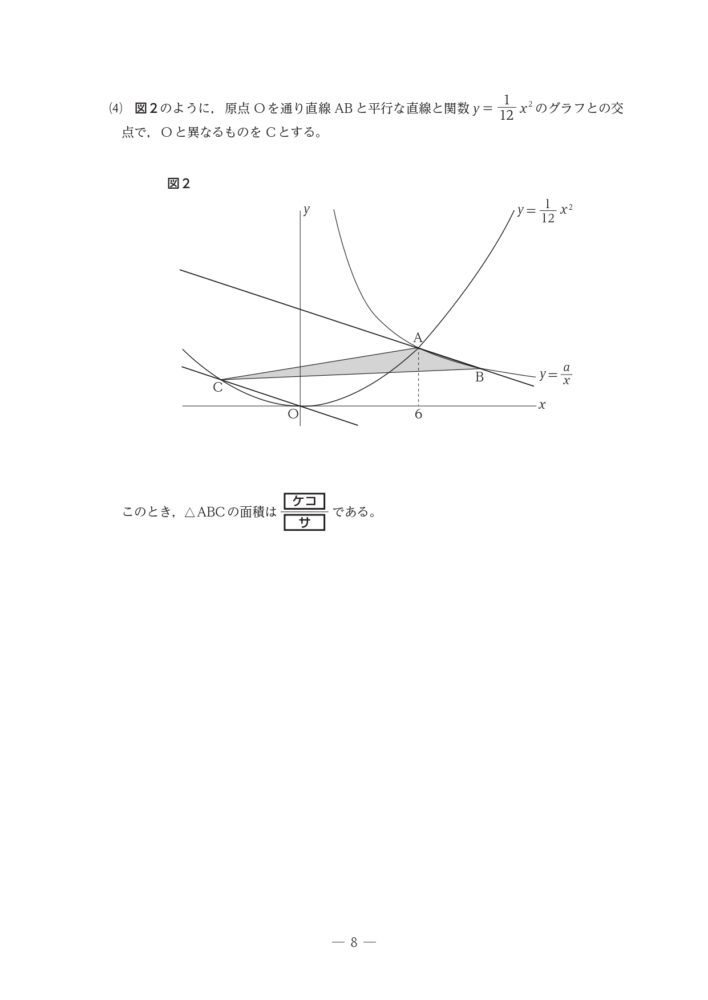

O:大問2の関数の問題はいかがでしたか。

S:面積を求める問4を飛ばしました……

Y:私も問4は飛ばしていますね……

O:私はしっかり計算しましたが、これもやはり「面倒」でしたね。

▲令和7年度入学者選抜学力検査「数学(本試験)」大問2

O:入試記事でこのようなことを聞くのは不適切かもしれませんが、実践的なトピックとして「問題を飛ばす判断をどこでしているのか」を伺っても良いですか?

Y:大問の最後の問題になると、やはり少しひねって考えないといけない場合が多く、少し考えて解法が思いつかなかったら飛ばす感じですね。

S:Yさんと同様で、ぱっと見て解き方が思いつかなかったときです。解く際には3つか4つぐらいの要素を順番に明らかにすることで最終的な答えを導き出すと思いますが、それらの要素の半分以上が分からないと思ったら飛ばしていますね。最終的に時間が余ったら、その問題にもう1度チャレンジします。

O:高専入試である以上、数学の問題を解くのはかなりタイトな作業だと思っています。問題を飛ばす判断が遅れたことで、解けたであろう問題を取りこぼすのはもったいないですよね。「限られた時間内で、できるだけ多くの点数を獲得する」のが入試である以上、「飛ばす判断をどこでするか」は重要でしょう。

Y:たしかに、難しい問題に時間をかけすぎて、大問1の小問集合、特に問1~3を落とす方が点数に響くと思います。時間をうまく使って、受験生も焦らず慎重に解いてほしいなと思います。

O:ネット上の声を見る限り、数学は少々難化していたようですし……

Y:これって難化していると思います?

S:難化している気はしないです。

Y:ですよね? 今回だと大問3の問4は苦労すると思いましたし、私の点数もあまり高くはなかったですが、そこまで難化はしていないと思います。もしかしたら、高専入試の数学は基本的に「難化」なのかもしれません。

※本記事の内容は、あくまでS、Y、Oの独自の感想です。

◇

<数学の得点>

S:81点/100点 Y:78点/100点 O:87点/100点

◇

<お知らせ>

国立高専機構のホームページでは、入試過去問と正解、解答用紙が公開されています。

詳細はコチラをご覧ください。

◇

アクセス数ランキング

- 高専から始まった、言語をめぐる旅。“ことばの裏”を読み解く研究者の軌跡

- 津田塾大学 総合政策学部 総合政策学科 専任講師

盛田 有貴 氏

- 実験指導から組織運営まで。学生の「できる」を信じて、一番近くで成長を支える技術職員の仕事

- 鈴鹿工業高等専門学校 教育研究支援センター 技術長

鈴木 昌一 氏

- 電子制御工学科から美容師に。高専での学びや社会人経験が、現在の仕事につながっている

- 株式会社BTC styles「BEHIND THE CURTAIN」代表

三島 亮 氏

-300x300.jpg)

- 高専OG初の校長! 15年掛かって戻ることができた、第一線の道でやり遂げたいこと

- 鹿児島工業高等専門学校 校長

上田 悦子 氏

- 恩師との出会いが研究者の原点。自然・社会・人文をつなぐ学びで環境をよりよいものに

- 長岡技術科学大学 技術科学イノベーション系 教授

山口 隆司 氏